親との関係は人格形成に深く関わっているが、至極個人的で他人と比べることが難しい。ゆえに作家が親との関係に向き合う創作は自己理解を深めるセラピー的な一面を持ち、それに触れる私たちも呼応するように、親との関係や自分自身に向き合うことになる。

森山直太朗の約2年にわたるライブツアーの国内最終公演となった両国国技館の様子、そしてツアー中に亡くなった父親との関係が描かれた映画『素晴らしい世界は何処に』もまさにそういった作品だった。両親が幼少期に離婚して以来、父親について語ること自体を避けてきた森山が、あるきっかけを経て彼への愛惜の情に気がつき、自分と父親を重ね、自己理解を深めたこの数年。映画公開に際して、父親の晩年が森山自身にどう影響していたのか聞くと、アルバム『素晴らしい世界』に収録された“papa”という楽曲が生まれてから「父に書かされた」という新曲“新世界”が生まれるまで、世界の見え方についての森山の変化が浮き彫りとなっていった。

父親と向き合ったことで森山の音楽が変わったなんて、そんな単純なことではない。ただ森山が父親に向き合いたいと思った事実があり、向き合った先で、今彼が生きているということは確かだ。

INDEX

弾き語りは怖かった。ツアーを経て変化した、歌う姿勢

―アルバム『素晴らしい世界』に収録されていた“papa”という楽曲が個人的にものすごく衝撃的で。個人的に「親になるってどういうことなんだろう」と考えていたときに、森山さんがお父さんに向き合ったこの曲が真っ直ぐに響いたんです。お父さんとの関係も描かれたこの映画を観た時も“papa”を聴いたときと近い感覚になったんですが、改めて、このツアーは森山さんにとってどんな公演でしたか?

森山:今回のツアーは国内だけで107本回ったんですけど、性格的にずっと同じことをやるのは無理で。だから弾き語り、ブルーグラス、フルバンドの3段階に分けたんですね。僕はギター1本で曲を作ることが多いので、弾き語りは自分の原点なんですけど、これまでの20年間は「ライブを弾き語りでやってみよう」とはあまり思わなくて。1人で舞台に乗って1人で歌い切るっていうことが、自分のアイデンティティをさらけ出す感じがして怖かったんです。

―これまでの公演はバンドなどの編成が多かったですよね。

森山:色んな選択肢がとれるから、そこで手を打つみたいな感じでした。でも今回、弾き語りで作った曲を、弾き語りで披露する形に戻れたのはすごく大きくて。セットリストの頭3曲、アカペラの“生きてることが辛いなら”、弾き語りの“青い瞳の恋人さん”、“ラクダのラッパ”については、距離感や間合いみたいなものが、10年くらい前から比べると全然違ってきていて。これまでは歌うときは「歌う」っていうスイッチがあったんだけど、今は歌う前と歌い始めてからの境界があまりない気がします。

―これまで20年間、弾き語りをやらなかった中で、そこに踏み切れたのはどうしてでしょうか。

森山:ツアーを周り始める数年前に、自分の活動を大きく見つめ直すような出来事があったんです。15年以上やってきて初めて、自分の人生とか活動の責任は、最後の最後は自分しか取れないということに気がついたんですね。それまでは、自分の活動なのに、どこか自分ごとじゃなくて。きっと傷つくことを恐れていたんだけど、それじゃ太刀打ちできないところまで来たし、このままやっていても楽しくないっていう気持ちになって、弾き語りのスタイルで勝負することにしました。駄目だったとしても、そこからまた考えればいいと思えたのは大きかったです。

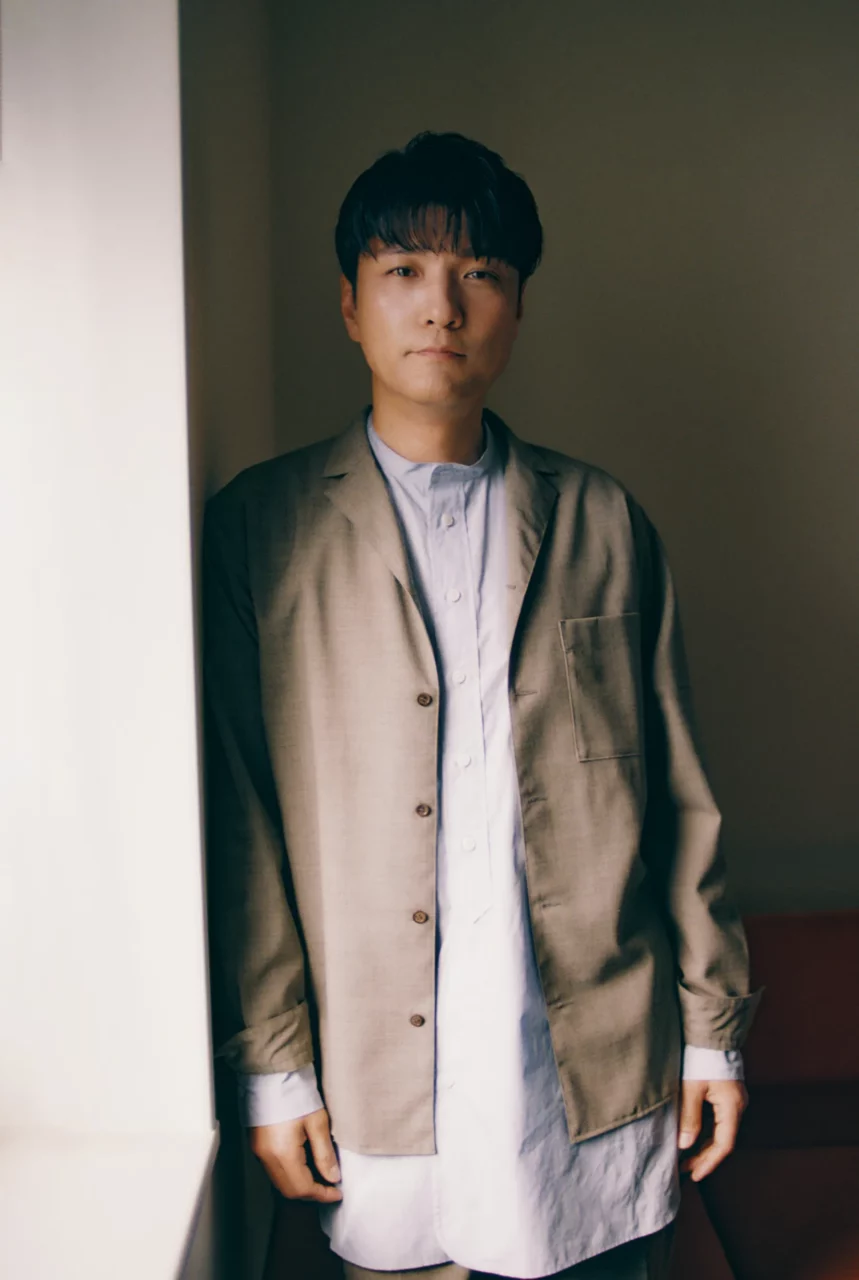

1976年4月23日東京都生まれ、フォークシンガー。2002年10月ミニアルバム『乾いた唄は魚の餌にちょうどいい』でメジャーデビュー以来、独自の世界観を持つ楽曲と唯一無二の歌声が幅広い世代から支持を受け、定期的なリリースとライブ活動を展開し続けている。近年は俳優としても活動の幅を広げ、NHK土曜ドラマ『心の傷を癒すということ』、NHK 連続テレビ小説『エール』などに出演し、その演技力が評価され、7月4日から公開の映画『夏の砂の上』への出演も決定している。

―実際にやってみて、いかがでしたか?

森山:どちらかというと良いことの方が多かったかな。悪い点で言うと、やっぱりギター下手っぴだし、1人で舞台に立つと、楽曲の表現でもチューニング中でも、間を埋めてしまうというかね。それについても、「たった今はそういう自分なんだな」とか思いながら、日々発見でした。徐々に慣れてきて、そうすると、弾き語りのラフスケッチみたいなものが、一番自由度が高いと感じるようになりました。

―サウンド的なことよりも、スタイルとして。

森山:安心感があります。人に合わせなくていいとか、例えば、間違えたらやり直せばいいという、そういった物理的な制約の面でもそうだし、感覚的にも制約が少ないっていうことかな。

―それから歌いやすくなった曲はありますか。

森山:“papa”とか“愛し君へ”はまさに、自分が真ん中にあるってことが大切な曲なので、やりやすかった。特にこの両国国技館の公演ではメンバーがチェロ、ピアノ、フィドル、ギター、バンジョーだけで、それもセンターステージだったから、阿吽の呼吸みたいな感じで。演奏する度に、毎回同じ曲なんだけど、違う曲みたいにお互いの駆け引きがありましたね。

INDEX

墓場まで持っていくかもしれなかった、お父さんへの愛惜に向き合えた時間

―“papa”はお父さんのことを歌った楽曲で、この映画でも核となると思います。改めてどういった状況で生まれた楽曲なのか、教えていただけますか?

森山:“papa”に関しては、実は“ママ”っていうタイトルで、18、19歳ぐらいからモチーフはずっとあったんですよ。でも20年以上歌詞が付かなくて、だからいつかきっかけがあれば、誰かに提供しようと思ってたんです。だけどある一件があって、この曲を引っ張り出して“papa”っていうタイトルにしてみたら、するするするって曲ができたんですね。

―その一件は、どういうことだったんでしょうか。

森山:うちは両親が離婚していて、父とは小学校5年生ぐらいから何となく離れて暮らしていたんです。離婚の原因は色々あると思うけれど、母がすごく存在感の強い人で、ましてや母の実家に父親が婿入りした形だったから、父は所在がなかったのかな。でも子どもの自分としては、離婚は全然望んでることじゃなくて……そんな感じでしばらく時が過ぎていたんですけど、2020年に、とある人との会話の中で「お父さん好きでした?」って突然聞かれたんですよね。

―唐突に。

森山:そう。身内の好き嫌いって、普段はあんまり考えないじゃないですか。それで「いやまあ、いい人ではありますけどね」とかちょっとお茶を濁してたら、「好きでした?」って重ねて聞かれて。それで考えたんです。そしたら、自分の上書きされた記憶じゃなくて、すごく根本的にあった、小さい頃の記憶が出てきて。

その記憶の中で父親は、本当に愛嬌のある人で。野球が好きで一緒にキャッチボールをしてくれたりとか、ごく一般的な息子と父親との関係があって、毎日父親と遊ぶのが楽しみでしょうがなかったんです。だから「大好きでした」とその人に話して、自分の中にあった父親への気持ちを認められたんですね。それで、自分の肯定感の低さは、どこかで近しい人たちから、父親を否定されてるような気持ちで生きてきたところにあったんだなと腑に落ちて。その中でも、自分が筆頭になって父親を否定してきたと気づいたんです。でもその時に自分の気持ちに正直になれて、すごく救われた気持ちになって、それで“papa”の歌詞が浮かびました。

―お父さんの気持ちに向き合ったことが、森山さんの自己理解につながったんですね。それにしても、本当に不意打ちで。

森山:普通はね、例えば父親が亡くなったりとか、会えなくなって、こういう曲ができてくるじゃないですか。でも僕はこの曲ができた時、父が亡くなるとは全然思ってなくて。ただずっと蓋をしていた気持ちに1回素直になれたことが、創作のきっかけでした。

―ちなみに、それまでお父さんのことを題材にして曲を作られたことはありましたか。

森山:ないんですよね。物理的にも、感覚的にも、できるだけ距離を置いていたので。“papa”が初めてでした。

INDEX

「素晴らしい世界」は死の淵で見えるもの

―映画には『素晴らしい世界は何処に』というタイトルがついていますが、2022年にリリースされたアルバムに“素晴らしい世界”という楽曲があり、ここから「素晴らしい世界」を森山さんが表現し始めたかと思います。そもそも「素晴らしい世界」について考え始めたのは、どうしてだったのでしょうか。

森山:2021年夏に、コロナにかかっちゃったんですね。かなり重症で、1週間ぐらい熱が40度ぐらい出続けて。ベッドの上でのたうち回るみたいな感じで、酸素濃度も、命が危ない数値を叩き出していたんです。それで、どんどん意識が朦朧としてくると、幻覚とか悪夢を見始めるんですね。

森山:そうやって自分の身体が蝕まれる究極的な恐怖に襲われる中で、自分の中にある闇みたいなものを見たんですよ。同時に熱でそれをデトックスするみたいな感覚もあって。身体的にも、例えば今まで活動している中で、どうしても薬を飲んだり、点滴を打ったりして、抑え込んできたものがウァーってそのとき出て。

―はい。

森山:全てが通り過ぎた10日後ぐらいに、凪いだ水面に自分がポンとこう、いるみたいな感覚になったんですね。大嵐の次の日にからっと晴れたみたいな景色が広がっていて。そうすると、見える景色が変わるんですよ。いつもだったら通り過ぎてしまうような景色、例えばカーテンから光が射してるとか、園児たちが外で遊ぶ声が外から聞こえてくるとか、そういう何でもないことに涙が止まらない。それで、おトイレに行って排泄するじゃないですか。もう、それだけで涙が止まらないんですよ。

―生きていることの実感、でしょうか。

森山:でしょうね。「人生なんてこんなもんだ」とか、「いつか死ぬんだ」とか、頭では分かってるつもりじゃないですか。それに死ぬ勇気も努力もしないくせに、死んでしまいたいと思ったりとか。だけど、身体はこんなに生きることに執着してるんだと思ったら、すごく尊いなっていう感覚になって。その時に、“素晴らしい世界”っていう曲が生まれたんです。

ーその時の森山さんに見えていた景色が、「素晴らしい世界」だったという。

森山:そう。つまり死のような闇に直面して景色の感じ方が変わったときに、「素晴らしい世界」は自分の中にあるものだと分かりました。それまでは自分の外にある社会とか環境、周りの人に対して自分なりの素晴らしさを求めてたんだけど、なんてことない、自分の中にしかないものなんだって感じて。だからコロナになったことは超バッドメモリーなんだけど、僕にとってはすごく大切なプロセスや経験がありました。

―そこで見えた景色は、それ以降も見え続けているんですか。

森山:いや、今は見えなくて、あの感覚にどうやったら戻れるんだろうって思うぐらい。今までと同じような生活に戻っちゃうと、やっぱり人間って思考が止まっちゃいますね。だけどあの経験について今こうやって久々に話して、少しでも思い出せた気がするから、よかったです。

INDEX

生きるとは、身につけた自我を手放して「自分に還っていく」こと

―改めて伺いますが、そういった楽曲が生まれて始まった20thツアーから両国国技館の公演までは、森山さんにとってどういう時期でしたか。

森山:ライブツアーの活動と人生が、複雑に絡み合った季節でした。2年近くあったら、人間って何か起こるじゃないですか。それこそ僕が朽ち果てるかもしれないし。

―そうですね。

森山:でも、まさか自分の父との別れがあるとはつゆも思ってなくて。当時79歳で、まだまだ生きるぞと思ってたんだけど、でもやっぱり“papa”って曲ができたってことが何かのスイッチになってたのかなって思います。だから奇しくも父が自分の死期を悟った1年と、僕がこのツアーでたどった旅の軌跡、みたいなものが、複雑に絡み合っている時期を捉えた映画になりました。

―お父さんが死期を悟った1年というのは、お父さんにとってはどういう時期だったのでしょう。

森山:父は母親を小学校の頃に亡くしていて、「自分の寂しさなんて誰にもわかるはずない」という、卑屈な部分のある人間だったんです。それはすごく生きづらかっただろうなって思うし、最後まで突っ張っちゃって、素直になれなかったのが離婚の原因の一つでもある気がしていて。

森山:父の晩年、僕は病床で介護をしてたんだけど、肺がんだったからみるみる調子が悪くなっていくんですよ。そんな中、死ぬ2ヶ月ぐらい前だったんだけど、父がある日ぱっと朝、目が覚めたんですって。そしたら、身の回りの人たちの顔が浮かんできて、今まで涙なんて出したくても出なかったんだけど、一生分の涙かってぐらい、朝から夕方まで涙が止まらなくなったそうで。僕が日々よく背中をさすったりとかしていたんだけど、多分そのことで、思考よりも身体が反応して、母親と一緒にいた時期のことを思い出したのかなって。

それで自分がいかにつまらないプライドを持って突っ張って生きてきたか、痛感したんだって。今、そのことを悔やんでいると同時に、認められたことでつっかえ棒が取れて、ようやくこれであるがままの自分で、先に亡くなった母親に会いに行けるって言って、また涙を流すんです。それで、こんなにも人生って、自分に還っていけることができるんだってことを目の当たりにしたんです。

―森山さんが幼少期の、お父さんへの気持ちを思い出したことにも繋がるお話ですね。

森山:うん。つまり、人は変われないけど、何かのタイミングで、元の自分に還っていくことができる。みんな無垢な状態で生まれてきて、それなりに家族という社会や学校という社会で人格形成をしていって、自我みたいなものが芽生えてきて。でも30とか40になって、みんな身につけた自我とか執着を手放していくじゃないですか。生きていくってそうやって、身につけたものを手放して無垢な自分に戻っていくプロセスだと思うんですけど、父はなかなか変わらないタイプだなと思っていたら、死に際にようやく手放せた。だから最終的には、肉体の苦しみと精神の苦悩の両方から解放されて、真っ白な新しい世界に旅立っていったんです。