六本木の国立新美術館にて、現代アーティスト・荒川ナッシュ医(あらかわなっしゅえい)の個展『ペインティングス・アー・ポップスターズ』が開催されている。本展は国立新美術館の開館以来初となる、パフォーマンス・アーティストの大規模展だという。

INDEX

このアートは事件です

パフォーマンスアートとは、アーティストが自分の体を使って、その日その時その場所に何かを巻き起こす、というもの。ダンスや演劇のように事前に稽古して披露するパフォーマンスではなく、ハプニングの創生&共有、といった意味合いが強い。鑑賞者を巻き込むアートなイタズラ、とも言えるだろう。

そんなわけでパフォーマンスアートは、アーティストと「何か」を目撃する観客との間で初めて完成し、それは非常に記録しづらい。素晴らしい舞台を観た夜のように、「こういう物語をこういう俳優たちが演じた」と記録を残すことはできても、その興奮や一体感、去来した想いは、決して持ち運びできない性質のものなのだ。

1977年福島県いわき市生まれ。1998年からニューヨーク、2019年よりロサンゼルスに居住する米国籍のクィア・パフォーマンス・アーティスト。様々なアーティストと共同作業を続ける荒川ナッシュは、「私」という主体を再定義しながら、アートの不確かさをグループ・パフォーマンスとして表現している。現在、ロサンゼルスのアートセンター・カレッジ・オブ・デザイン、大学院アートプログラム教授。近年の主な個展に次の会場でのものがある。クンストハレ・フリアール・フリブール(フリブール、2023年)、テート・モダン(ロンドン、2021年)、アーティスツ・スペース(ニューヨーク、2021年)等。グループ展に次の会場でのものがある。センター・フォー・ヘリテージ・アーツ&テキスタイル(CHAT)(香港、2024年)、ジャン大公近代美術館(ルクセンブルク、2021年)、ホノルル・ビエンナーレ(2019年)、ミュンスター彫刻プロジェクト(2017年)、ベルリン・ビエンナーレ(2016年)、光州ビエンナーレ(2014年)、ホイットニー・ビエンナーレ(ニューヨーク、2014年)等。パブリックコレクションに、ハマー美術館(ロサンゼルス)、ニューヨーク近代美術館、ルートヴィヒ美術館(ケルン)、セラルヴェス現代美術館(ポルト)、ワルシャワ近代美術館等。

写真:双子用ベビーカー(これも展示作品)にスピーカーを乗せて、解説ツアーを率いる荒川ナッシュ医

では、荒川ナッシュ医は、国立新美術館で1ヶ月半にわたって一体何をするのか。そしてこの展覧会は一体どんなものなのか。広大な会場の中には「美術館でこんなことしていいの?」「こんなのあり?」が溢れている。以下、その一部をご紹介していこう。

INDEX

美術館の床に自由に絵を描ける

会場に入ると、なんと床一面に落書きが! 最初の展示室は荒川ナッシュ医の作品『メガどうぞご自由にお描きください』の舞台となっており、毎週日曜のパフォーマンス日には備え付けのクレヨンで誰もが自由に絵を描くことができる。美術館の床に、直に、である。絵を描けるとは聞いていたけれど、てっきり画用紙か何かを敷き詰めているのかと思ったら……思いっきり、床である。なお本作は2021年にイギリスのテート・モダンで発表されて好評を博したもので、この後2025年にはドイツのミュンヘンへ巡回予定とのこと。

取材時には近隣の小学生たち100名ほどによってペイントがされた状態だった。会期終了時にはさらなる落書きで床が埋め尽くされるのだろう。面白いことに、「どうぞご自由に」と言われて人が描くのは、おおむね「好きなモノ」か「怒りの感情」のようだ。ちょっと、表現欲求の根元にあるものを突きつけられたようでハッとする。

美しい絵を掲げる美術館の床に、自分の手で美しくもない絵を描く行為は、その2つの違い、美しさや価値の基準ってなんだろう? と考え直すきっかけになる。例えばここにピカソが来てサラサラっと鳩なんかを落書きしたら、それは保護されるんだろうか……そんなことを考えながら、足元の絵を踏みつけて次の展示室へ進むのだった。

INDEX

アート活動と子育ての両立

本展で展示されているのは、荒川ナッシュ医自身と、彼に協力する60名以上のアーティストによる作品だ。ゆるく分けられた9つのセクションは、いずれも「絵画と◯◯」と銘打たれているが、まず気になるのはセクション2の「絵画と子育て」である。

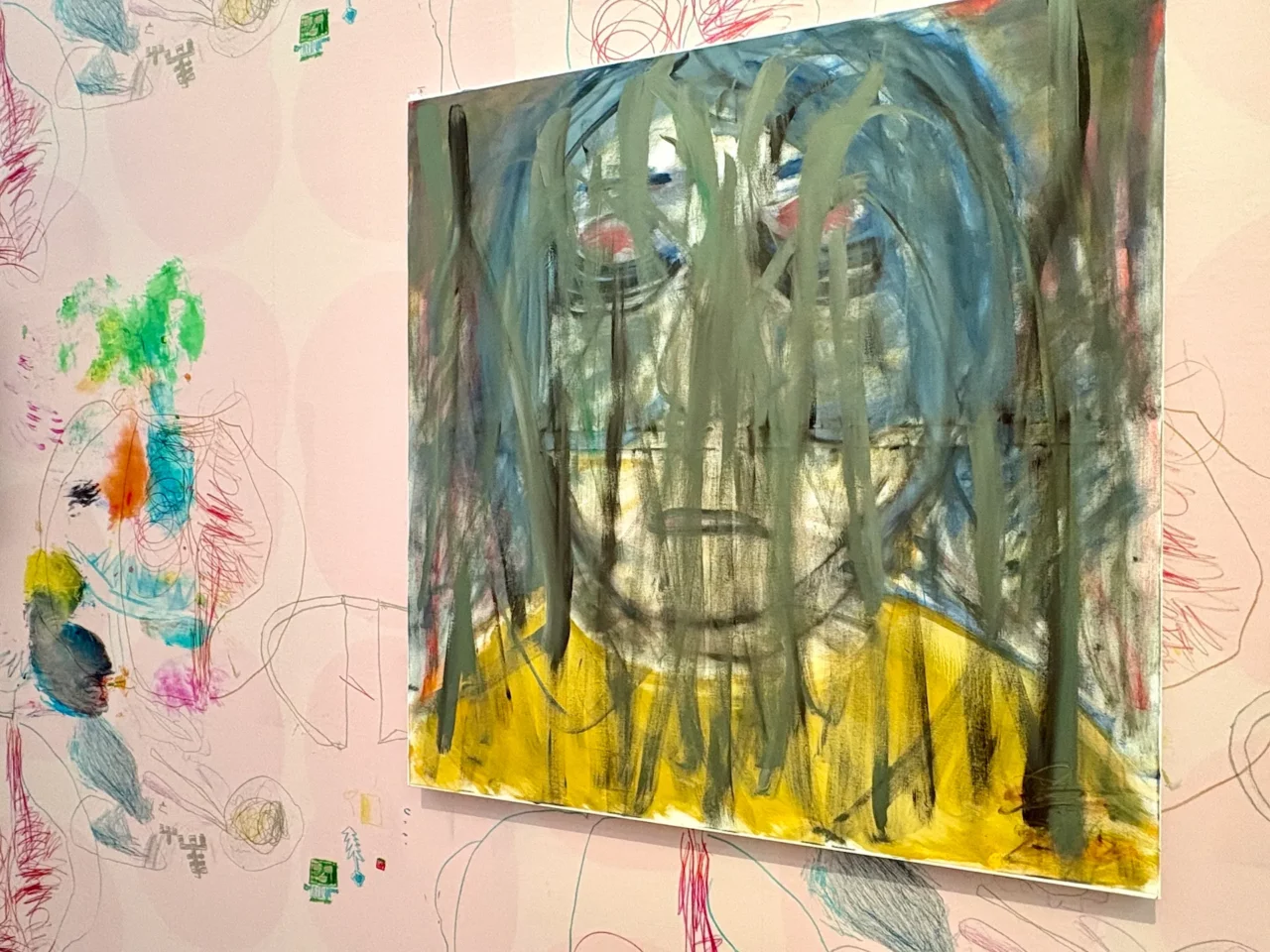

絵画と子育てと聞くと両立しなさそうなものだが、意外とそんなことはないようだ。確かに、子育てには絵画表現の根本にある「愛」も「怒り」も溢れているのだから、納得である。このセクションでは子育て中のアーティストによる絵画作品が多く展示されているが、特にインパクトが強いのが、こちら。

幼児の夜泣きで、寝不足の父親像。怨念にも近いやり切れなさが描かれていて、ゾッとしながらも笑ってしまった。こんなになるほど寝不足なら、自画像を描いていないで寝てほしい……が、そうもいかないのが子育てなのだろう。てっきり「絵画と子育て」には絵本のような優しく温かいタッチの作品があると思い込んでいたため、この一作の激しい当事者性には心を揺さぶられた。私たちは子育て中、もっと絵を描くべきなのかもしれない。

INDEX

アーティストと職人の協働

会場の中ほどにある4つめのセクション「絵画といわき」もユニークだ。ここで展示されているのは、遠州横須賀凧という戦国時代発祥の伝統的な凧を、ドイツ、ハンブルク出身のアーティストであるケルスティン・ブレチュが職人と共にペイントしたもの。色鮮やかなその凧を、実際に空に飛ばした映像なども観ることができる。

ケルスティン・ブレチュのビビッドな色彩や生き物のような妖しいフォルムは、ちょうど1階で大規模個展を開催中の田名網敬一の作品を思わせる。荒川ナッシュ医は解説ツアーの中で、本展にはアーティストキュレーションの側面もある、と語っていた。荒川ナッシュ医自身がアーティストを集め、監修し、来場者に紹介するという意味合いだろう。ブレチュは本展を通じて知ることができてよかったと思うアーティストのひとりである。

この作品では、ポリエステル製のフィルムに油絵具で色を乗せている。近くで見ると、規則的な筆の跡が立体感を生み出し、ボワ〜ンと発光しているようで面白い。

INDEX

絵画と音楽の、とびきり濃密な時間

そしておそらく本展の最大の観どころは、セクション5の「絵画と音楽」だ。ミュージシャンが絵画に真摯に向き合い、その影響から新しい音楽を生み出す様子には感動した。

本展初公開となるユーミンの新曲“小鳥曜日”は、ある日窓辺に訪れた小鳥が、今は飛び去ってどうしているのか知る由もない、小鳥も私を覚えていやしない……という切ないナンバーだ。歩き続けていると気づきにくいが、展示室の木々は不規則なリズムで左右に影を伸ばし、タイムラプス映像のように時間の経過を感じさせる。じっと立ち止まって音楽に身を浸していると、世界が自分を置いてどんどん先へ進んでいってしまうような不思議な感覚に包まれるのだ。

『小鳥曜日』の小鳥はどこにいるのだろうか? このインスタレーションにおいておそらくそれは、鑑賞者のことなのだろう。展示室を訪れては去っていく人々を、窓のような額縁の向こうからマティスの『顔』が見つめている。この先も芸術として長い時を超えていくその顔に対して、私たち一人ひとりの生きる時間はあまりにも短く、ふれあえるのは一瞬である。松任谷家には日頃からマティスのドローイングが飾ってあるそうだが、その中で松任谷正隆は「人間と絵画は時間の感じ方が違う」と考えるに至り、このインスタレーションが生まれたという。なるほど。

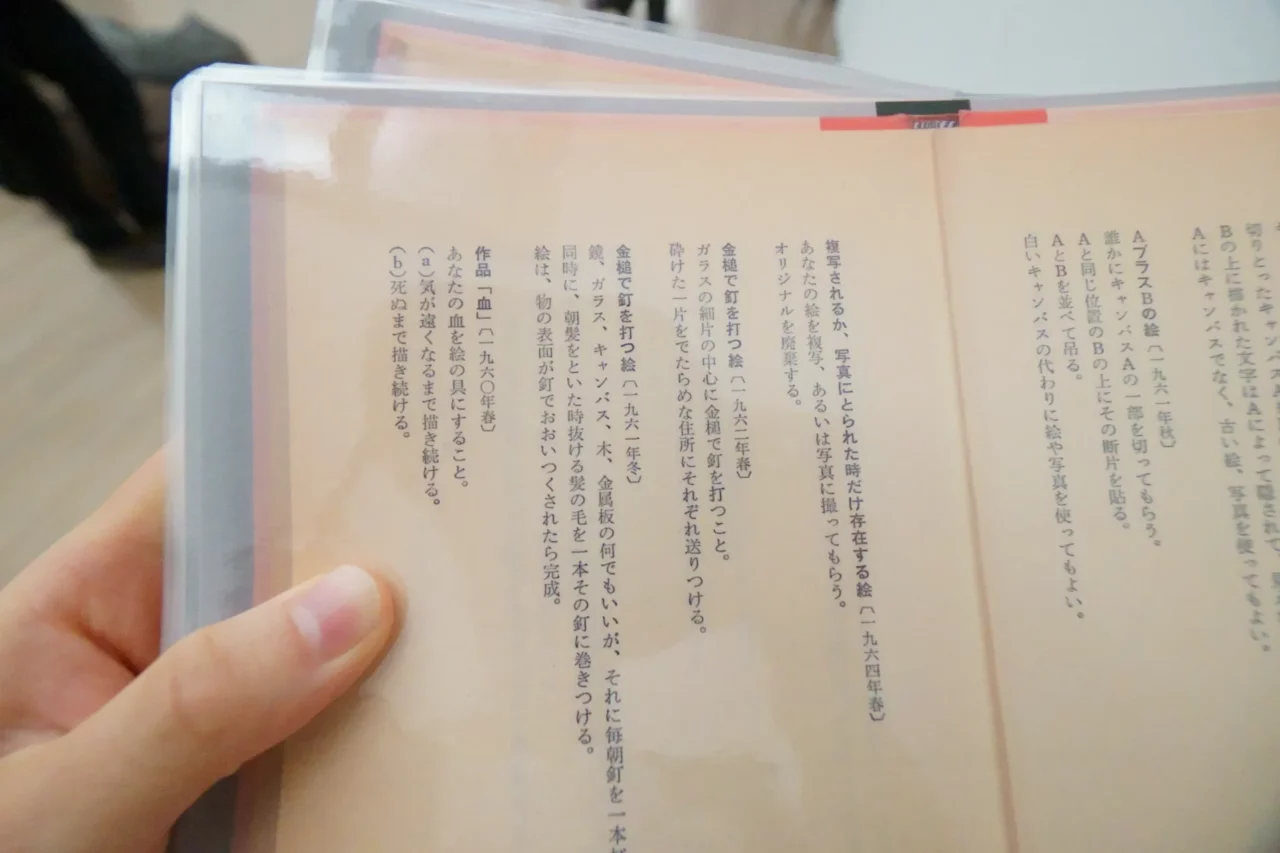

バンド・Sonic Youthのメンバーであり、オルタナティブロックのスターであるキム・ゴードンの作品は『オノ・ヨーコの「インストラクション・ペインティング」のためのサウンド・イベント』。会場では、オノ・ヨーコのテキストに霊感を得て作曲された、短くも密度の濃いメロディが一定時間をおいて流れるようになっている。10秒から1分ほどの曲が47曲もあるので、全てを聴こうとするならビーズクッションに腰を落ち着けて気長に待つしかない。考えてみれば、こんなに美術館の床面に近く座るのもレアな体験である。

壁にオノ・ヨーコのテキストが日本語と英語で用意されているので、手もとに引き寄せて眺めながら音楽とマッチングさせる。いま流れている曲がどれなのかは、キム・ゴードンが曲の冒頭にタイトルを呟いてくれるので、頑張って聞き取る。もしくは、曲に耳を澄ませて、そのイメージから元テキストを類推するのも面白いだろう。

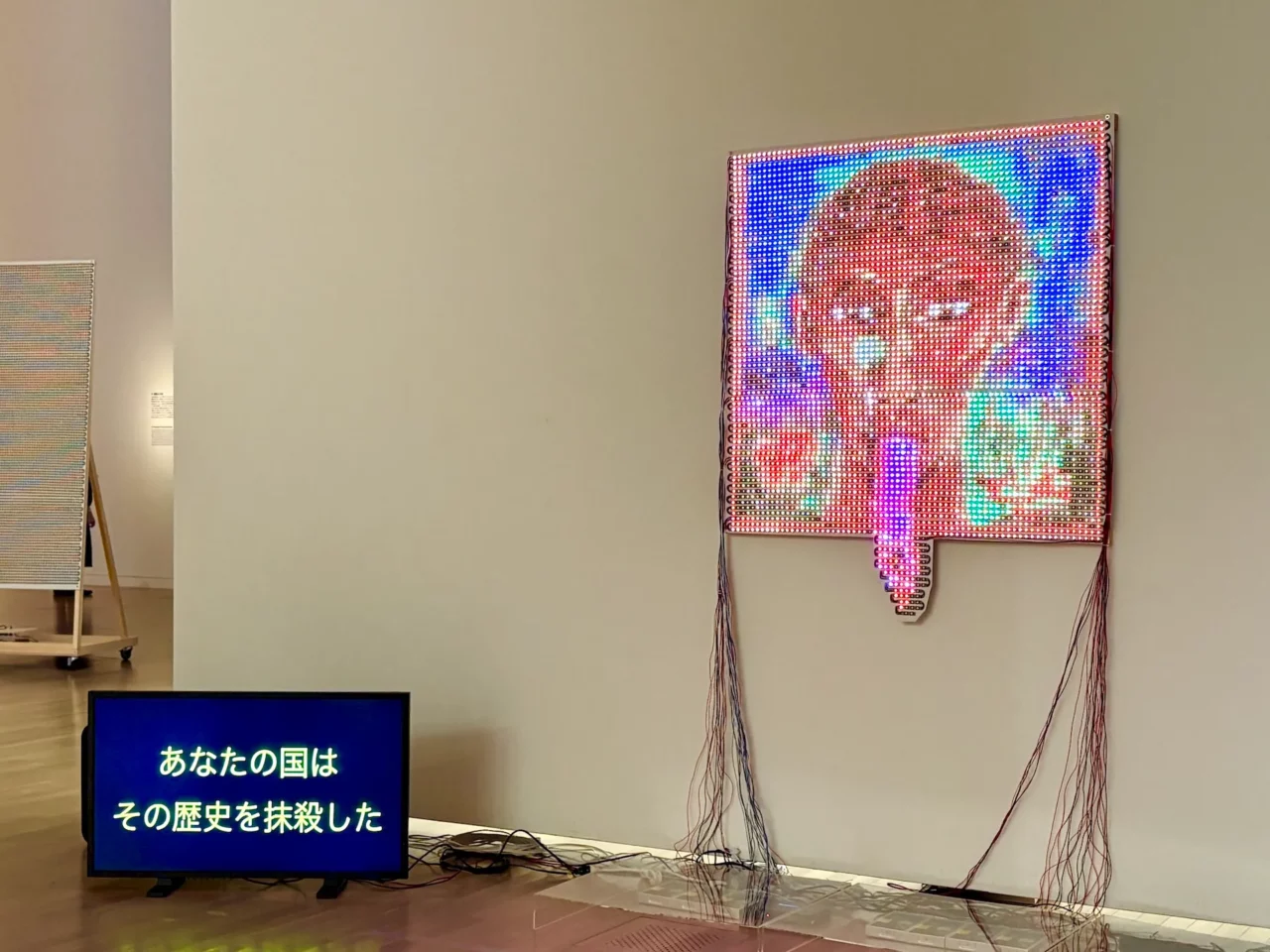

このセクションの中でもひときわ尖った輝きを放っていた『ハロハロハロハロ』にも触れたい。マニラ出身のアーティスト、デビッド・メダラの自画像をLEDで再現した荒川ナッシュ医の作品とともに、ハトリ・ミホの明るくも禍々しいポップミュージックが流れる。タガログ語で、ごちゃ混ぜの意であるハロハロは、混ぜて食べるフィリピンの代表的スイーツ。<ちゃんと混ぜて〜 / ちゃんと混ぜて〜>と可愛い歌詞が続くかと思いきや、日本軍のマニラ占領、戦争加害の隠蔽を告発する、ぎょっとするほど切れ味鋭いナンバーだった。まさに、キュートと不穏が「ごちゃ混ぜ」になった作品である。過去と現在、今後の見通しもすべてハロハロして美味しく食べるけど何か? という強かさと、妙な爽やかさが口に残った。