六本木の国立新美術館にて、現代アーティスト・荒川ナッシュ医(あらかわなっしゅえい)の個展『ペインティングス・アー・ポップスターズ』が開催されている。本展は国立新美術館の開館以来初となる、パフォーマンス・アーティストの大規模展だという。

INDEX

このアートは事件です

パフォーマンスアートとは、アーティストが自分の体を使って、その日その時その場所に何かを巻き起こす、というもの。ダンスや演劇のように事前に稽古して披露するパフォーマンスではなく、ハプニングの創生&共有、といった意味合いが強い。鑑賞者を巻き込むアートなイタズラ、とも言えるだろう。

そんなわけでパフォーマンスアートは、アーティストと「何か」を目撃する観客との間で初めて完成し、それは非常に記録しづらい。素晴らしい舞台を観た夜のように、「こういう物語をこういう俳優たちが演じた」と記録を残すことはできても、その興奮や一体感、去来した想いは、決して持ち運びできない性質のものなのだ。

1977年福島県いわき市生まれ。1998年からニューヨーク、2019年よりロサンゼルスに居住する米国籍のクィア・パフォーマンス・アーティスト。様々なアーティストと共同作業を続ける荒川ナッシュは、「私」という主体を再定義しながら、アートの不確かさをグループ・パフォーマンスとして表現している。現在、ロサンゼルスのアートセンター・カレッジ・オブ・デザイン、大学院アートプログラム教授。近年の主な個展に次の会場でのものがある。クンストハレ・フリアール・フリブール(フリブール、2023年)、テート・モダン(ロンドン、2021年)、アーティスツ・スペース(ニューヨーク、2021年)等。グループ展に次の会場でのものがある。センター・フォー・ヘリテージ・アーツ&テキスタイル(CHAT)(香港、2024年)、ジャン大公近代美術館(ルクセンブルク、2021年)、ホノルル・ビエンナーレ(2019年)、ミュンスター彫刻プロジェクト(2017年)、ベルリン・ビエンナーレ(2016年)、光州ビエンナーレ(2014年)、ホイットニー・ビエンナーレ(ニューヨーク、2014年)等。パブリックコレクションに、ハマー美術館(ロサンゼルス)、ニューヨーク近代美術館、ルートヴィヒ美術館(ケルン)、セラルヴェス現代美術館(ポルト)、ワルシャワ近代美術館等。

写真:双子用ベビーカー(これも展示作品)にスピーカーを乗せて、解説ツアーを率いる荒川ナッシュ医

では、荒川ナッシュ医は、国立新美術館で1ヶ月半にわたって一体何をするのか。そしてこの展覧会は一体どんなものなのか。広大な会場の中には「美術館でこんなことしていいの?」「こんなのあり?」が溢れている。以下、その一部をご紹介していこう。

INDEX

美術館の床に自由に絵を描ける

会場に入ると、なんと床一面に落書きが! 最初の展示室は荒川ナッシュ医の作品『メガどうぞご自由にお描きください』の舞台となっており、毎週日曜のパフォーマンス日には備え付けのクレヨンで誰もが自由に絵を描くことができる。美術館の床に、直に、である。絵を描けるとは聞いていたけれど、てっきり画用紙か何かを敷き詰めているのかと思ったら……思いっきり、床である。なお本作は2021年にイギリスのテート・モダンで発表されて好評を博したもので、この後2025年にはドイツのミュンヘンへ巡回予定とのこと。

取材時には近隣の小学生たち100名ほどによってペイントがされた状態だった。会期終了時にはさらなる落書きで床が埋め尽くされるのだろう。面白いことに、「どうぞご自由に」と言われて人が描くのは、おおむね「好きなモノ」か「怒りの感情」のようだ。ちょっと、表現欲求の根元にあるものを突きつけられたようでハッとする。

美しい絵を掲げる美術館の床に、自分の手で美しくもない絵を描く行為は、その2つの違い、美しさや価値の基準ってなんだろう? と考え直すきっかけになる。例えばここにピカソが来てサラサラっと鳩なんかを落書きしたら、それは保護されるんだろうか……そんなことを考えながら、足元の絵を踏みつけて次の展示室へ進むのだった。

INDEX

アート活動と子育ての両立

本展で展示されているのは、荒川ナッシュ医自身と、彼に協力する60名以上のアーティストによる作品だ。ゆるく分けられた9つのセクションは、いずれも「絵画と◯◯」と銘打たれているが、まず気になるのはセクション2の「絵画と子育て」である。

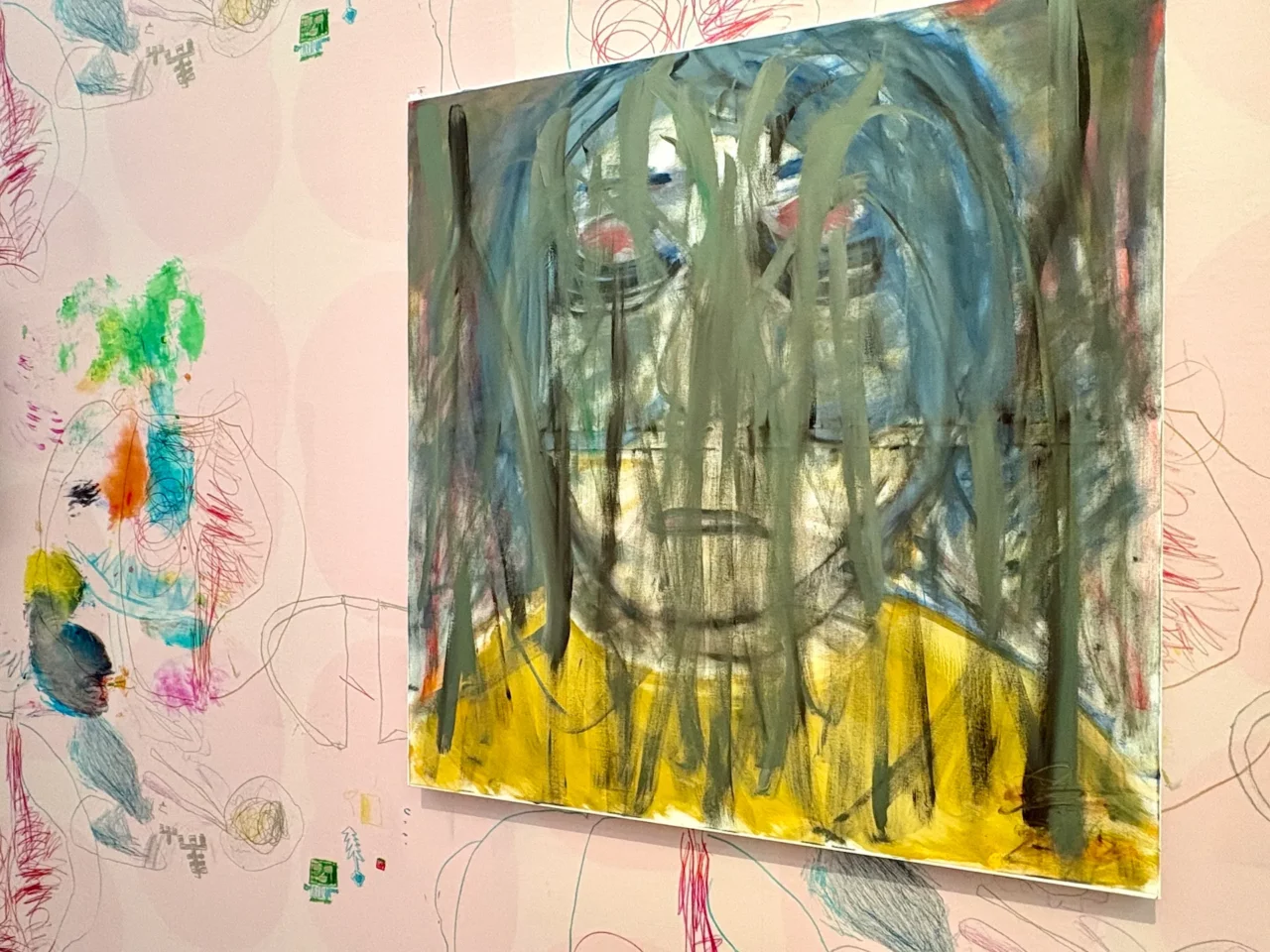

絵画と子育てと聞くと両立しなさそうなものだが、意外とそんなことはないようだ。確かに、子育てには絵画表現の根本にある「愛」も「怒り」も溢れているのだから、納得である。このセクションでは子育て中のアーティストによる絵画作品が多く展示されているが、特にインパクトが強いのが、こちら。

幼児の夜泣きで、寝不足の父親像。怨念にも近いやり切れなさが描かれていて、ゾッとしながらも笑ってしまった。こんなになるほど寝不足なら、自画像を描いていないで寝てほしい……が、そうもいかないのが子育てなのだろう。てっきり「絵画と子育て」には絵本のような優しく温かいタッチの作品があると思い込んでいたため、この一作の激しい当事者性には心を揺さぶられた。私たちは子育て中、もっと絵を描くべきなのかもしれない。