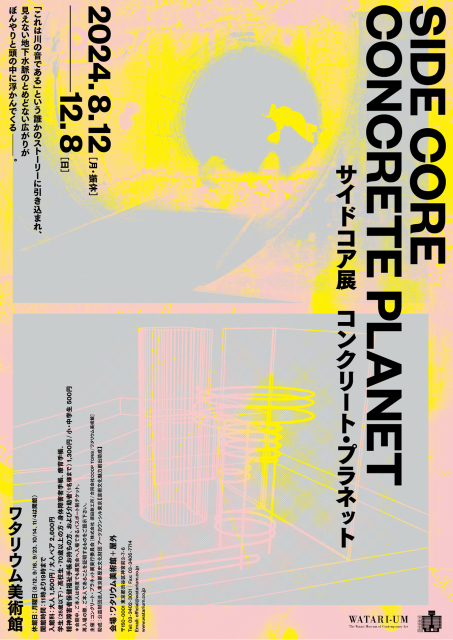

東京・神宮前のワタリウム美術館にて、アートチーム「SIDE CORE(サイドコア)」による東京初の大規模個展が開催されている。SIDE COREが追求するのは「都市空間における表現の拡張」。いかにして都市を面白がり、その空間に介入し、新しい表現を探るか? ざっくり言ってしまえば、彼らは「都市でアートする人たち」である。

本展では①視点、②行動、③ストーリーテリング、の3つのテーマで分類された作品群が展示される。全ての作品に触れたあとは、きっとそれまでと風景の見え方や聞こえ方が変わったことに気づくはずだ。街が面白い。路上の看板が面白い。建物と建物の間の空間が面白い。側溝に流れていく水が面白い。日頃、つつがなく生活するために上手くノイズキャンセリングしていた感覚が復帰して、今生きているこの場所の混沌ぶりや意味不明ぶりがおかしくてたまらなくなるだろう。

奇しくも取材は台風の迫る大雨の日だった。同日午前には東京の防災インフラである首都圏外郭放水路(通称・地下神殿)が稼働し、「#地下神殿」がトレンド入りするというタイミング。思えばSIDE COREの作品と向き合うのにこれほどぴったりな日もなかったかもしれない。

以下、『SIDE CORE 展|コンクリート・プラネット』の魅力的な展示の一部を抜粋し、見どころをレポートする。

INDEX

2012 年より活動を開始。メンバーは高須咲恵、松下徹、西広太志。映像ディレクターとして播本和宜が参加。公共空間におけるルールを紐解き、思考の転換、隙間への介入、表現やアクションの拡張を目的に、ストリートカルチャーを切り口として「都市空間における表現の拡張」をテーマに屋内 / 野外を問わず活動。近年の展覧会に『百年後芸術祭』(2024年、千葉、木更津市 / 山武市)、『第8回横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで⽣きてる」』(2024年、横浜市)、『山梨国際芸術祭 八ヶ岳アート・エコロジー2023』(2023年、山梨)、『BAYSIDE STAND』(2023年、BLOCK HOUSE、東京)、『奥能登国際芸術祭2023』(2023年、 石川、珠洲市) 、『rode work ver. under city』(CCBTアート・インキュベーション・プログラム)(2023年、目黒観測井横 空地)、『六本木クロッシング2022展:往来オーライ!』(2022 年、森美術館、東京)、『Reborn-Art Festival』(2022 年、2019年、2017年、宮城、石巻市)、『水の波紋展2021』(2021 年、ワタリウム美術館、東京)、『Out of Blueprints by Serpentine Galleries』(2020 年、NOWNESS、ロンドン)など多数。

Chapter1.「視点」 都市をどう見つめるか?

2階展示室でまず目をひくのは『東京の通り』。作品を両面に掲げた壁はゆっくりと回転しており、自然光と対面の作品からの光で不規則に照らされている。大画面にコラージュされているのは、誰にとってもお馴染みの、道路工事の看板だ。しかしこの文字やピクトグラム、どれも同じようでよく見ると微妙に違う(人物がスコップを持つ角度や、ヘルメットのつばなどが分かりやすい)。道路標識や非常口と違って、工事看板には標準化されたデザインが無いため「なんとなくこういうのだよね?」と生まれてゆく伝言ゲームのようなズレがあるという。看板に使われるプリズム反射材も一様ではなく、捉えようのない光りかたをして美しい。

光源となっているのは『夜の息』。車のヘッドライトの片側を壁に設置し、プログラミングした音楽に合わせて複雑に明滅させた作品だ。片方だけのヘッドライトは生き物の目のようにも見えるし、羽のようにも見える。

注目は右手の大きなインスタレーション作品『コンピューターとブルドーザーの為の時間』だ。3階から鉄パイプの中に球が流し落とされ、その動きが生む音に身をひたす「音の彫刻」である。反響を伴った鋭い金属音は想像よりだいぶ激しく、地下鉄のブレーキ音のようだった。やがて右端のそっけないバケツに「ぽん」と球が排出されると、会場は再び穏やかさを取り戻す。球の意外な小ささにも驚いたが、一番驚いたのは、本作は一定時間ごとに美術館スタッフさんが球の回収 / 補給をして成り立っているという点である。人がいないと成り立たないとは……でも改めて考えると、都市にあるもののほぼ全てが、人が人のために作ったものであり、そもそも人がいないと存在が成り立たないものである。

『柔らかい建物、硬い土』は陶器の立体作品だ。路上で見かけるブロックや割れたビン、勝手に置かれた植物、壊れた傘……などは、どこに帰属するべきか定かではない、存在を保留された物体たちである。家のゴミ箱に捨てたらそれは個人のゴミだけど、路上に置かれたモノは妙な公共性を帯びて、都市の風景の一部になる。土を捏ね、焼成する「やきもの」は人類が最初に作った産業廃棄物だと言われているが、作家は人工物の象徴としての「やきもの」という表現方法で、個人と都市の間のゾーンにあるモノを創造しているのだ。いま大地震が来てワタリウム美術館が地中に埋まったら、後世の人類は出土したこの作品を観て首をひねるのかな、と思うとちょっとニヤニヤしてしまう。

INDEX

Chapter2.「行動」 都市に対してどう絡んでいくか?

3階では映像作品に注目したい。ちなみに、2階から3階への移動の間にも作品鑑賞のチャンスがあるのでお見逃しなきように。

非常にソリッドな仕上がりで見応えがあるのは、左手の映像作品『untitled』である。車の行き交うトンネル内を無表情に歩く人物を映した4分半ほどの映像で、人物は肩を壁に擦り付けながら進んでいく。すると積もった排気ガスのススがそこだけこそぎ落とされ、人物のTシャツは真っ黒になり、壁には歩いた軌跡が肩の高さで一本のラインとして残る。表現方法は違えど、街に自分の跡を残すという意味ではこれもグラフィティである。

解説には「身体によって都市をスキャニング」するとあったが、なるほど対象を確認しようとするなら、そこには接触が必要だろうし、そこにはその痕跡が必ず存在する。観ているうち、アーティストがなぜ都市に介入するのか、なぜストリート(公共空間)を舞台にしたアートが存在するのか、スッと腑に落ちたような気がした。それは自分の周りの世界を知覚し、理解するために必要なことなのだ。

「視点」を持つことで都市の変なディテールに気づけば気づくほど、都市の訳のわからなさ、情報量の多さに呆然となる。自分が立っている場所のことがよく分からない状態は、とても不安なものだ。知らない町に引っ越した時にまず近辺をあてもなく歩くように、しっかりと立つためには都市に自分から関わって、少しずつでも旗を立てていかなければならないのだ。そう考えると、ストリートアートってなかなかに切実である。

奥に進むと、さらに映像作品が並ぶ。『empty spring』、空っぽの春と名付けられたこの作品では、2020年4月の緊急事態宣言で誰も人がいなくなった渋谷の街が映し出されている。

けれど本作はただの記録映像ではない。人がいない渋谷の各所で、ポルターガイスト現象(?)が起こる様を写しているのだ。三角コーンは横断歩道を渡り、自販機横のゴミ箱は缶を吐き出す。明らかに引っ張っている仕掛け糸が見えているので、リアルな心霊現象として驚かせようという映像では勿論ない。ただ、ロケは渋谷のスクランブル交差点やPARCO前などの複数箇所に及んでおり、時間帯も真っ昼間だったりする。無人状態がおよそ想像できない都市空間で、思いっきり手動のポルターガイストが起こっているのである。つまり、これはCGではない。本作は「誰もいない街で、もし無機物たちがひとりでに動き出したら……」という発想を面白がるものではない。むしろナンチャッテ怪奇現象の背景に、実写とは信じられないような異常な状況がある、そこに背筋を寒くするべき作品なのだ。

INDEX

Chapter3.「ストーリーテリング」 都市のとある迷宮に挑む物語

そして4階で本展を締めくくるのは、2023年から継続しているというプロジェクト『under city』のインスタレーション作品だ。『under city』とは、東京の9つの地下空間をスケーターが滑走する様子を撮影 / 編集し、まるで巨大な地下迷宮を探索しているように仕立てた映像作品。本展では暗い室内に散りばめられた5つのモニターを使って、地下空間での音や光の感じ方、注意の向け方などを追体験できるようになっている。『SIDE CORE展』のハイライトと言える作品なので、ぜひ椅子に落ち着いてじっくり鑑賞してみてほしい。まるで映画を観ているようで、20分弱の上映時間があっという間に過ぎるはずだ。

どんな映画かというと、それはSFである! 防護服の上に照明機材を背負い、粛々と秘密の階段を降りていくスケーターたち。地下迷宮を前に表情を引き締め、慎重に滑走を始める。その姿は「人類存続をかけて外惑星に降り立った決死の開拓隊」そのものだ。雨水調節池などの地下空間は多くの人にとって知られざる都市の暗部である。その上で日頃生活していて、なんなら大雨の時にはお世話になっておきながら、そこに意識が向けられることはほぼない。ここに至ってしみじみと感じたが、私たちは都市について、あまりにも無頓着で無防備なのかもしれない。

彼らはそこに斬り込み、踏破しようする。それは徒歩でなく、自転車でもなく、スケートボードであるべきなのだ。スケートボードはそもそも路地裏を行くもので、普段人が見ない場所に目を向け、未開拓のスポットを攻略するものだから。そうして都市の地下空間をスキャンし、世界の外郭を知る。ひいてはその中心として立つ、自分自身を確認する……そんな物語を感じた。

ちなみに同じ4階では、台上に特に説明もなくバケツが置かれている。雨漏りするのかな? と覗いてみると、底に穴が空いており、下階の音の彫刻『コンピューターとブルドーザーの為の時間』が見えた。頭を近づけると、球が転がる金属音がちょうどいいまろやかさになって聞こえてくる。こうして楽しむものなのか分からないが、なんだか得した気分になった。

INDEX

広がっていく、都市への想像力

なおとてもありがたいことに、ワタリウム美術館の公式サイトではアーティスト本人による作品解説ツアーの動画を見ることができる。また、チケット購入時にもらえるブックレットにも全作品の簡単な解説文が載っているので、鑑賞のヒントにするのがおすすめだ。この展覧会はいかに自分に引き寄せて考えられるかがキモだと思うので、個人的には積極的に解説文を吸収していくのがいいのではないかと思う。

『SIDE CORE 展|コンクリート・プラネット』は2024年12月8日(日)まで開催。会場はワタリウム美術館と、その周辺の屋外だ。実は展示は美術館内だけでなく、建物の向かいにある空き地にも作品が配置されている。展覧会が日常の都市空間とシームレスに繋がっているのだ。鑑賞を経て刺激された想像力と負けん気をもってすれば、本展からの帰り道は、きっとこれまでになくエキサイティングなものになることだろう。

『SIDE CORE 展|コンクリート・プラネット』

休館日:月曜日(8/12、9/16、9/23、10/14、11/4は開館)

開館時間:11時より19時まで

入館料:大人 1,500円 / 大人ペア 2,600円 /

学生(25歳以下)・高校生・70歳以上の方・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳お持ちの方、

および介助者(1名様まで)1,300円 / 小・中学生 500円

* 会期中、ご本人は何度でも展覧会へ入場できるパスポート制チケット。 再入場の際、ご本人であることを証明するものをご提示下さい。

主催:コンクリート・プラネット展実行委員会[株式会社 須田鉄工所/合同会社 COOP TORiS /ワタリウム美術館]

助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】

オフィシャルサイト:http://www.watarium.co.jp/jp/exhibition/202408/