ラーメンはお好きですか。きっと世界でいちばん愛されている食べ物、ラーメン。中国で発祥し、日本で独自の進化を遂げた国民食、ラーメン。ああ、みんな大好き、ラーメン。本記事はそんなラーメンの容れ物である「ラーメンどんぶり」に焦点を当てた、21_21 DESIGN SIGHTにて開催中の『ラーメンどんぶり展』の内覧会レポートです。

INDEX

ラーメンどんぶりに注目した初の展覧会、と思いきや……

いまだかつて、ラーメンどんぶりをテーマに掲げた展覧会なんてあっただろうか。と思ったら、意外にもあった。本展のディレクターを務める佐藤卓と橋本麻里が手がけた、2014年の『美濃のラーメンどんぶり展』(松屋銀座・デザインギャラリー1953)である。二人は実に13年も前からラーメンどんぶりの展示に関わっており、これまで国内外で何度も小規模の展覧会を開催してきた。今回はそれの決定版とも言える、大幅バージョンアップ版の展覧会なのだ。

はじめに言ってしまうと、さすが何度も開催を重ねているだけあって、展示の厚みやテーマの掘り下げが想像以上にすごい。遊び心に満ちた企画であると同時に、ふと気がつけば、図らずも地球の歴史について考えさせられる……という深みを持った展覧会である。

それでは想定外の感動が冷めたり伸びたりしないうちに、さっそく見どころをお伝えしていこう。

INDEX

イントロダクション〜ラーメンの歴史と現在〜

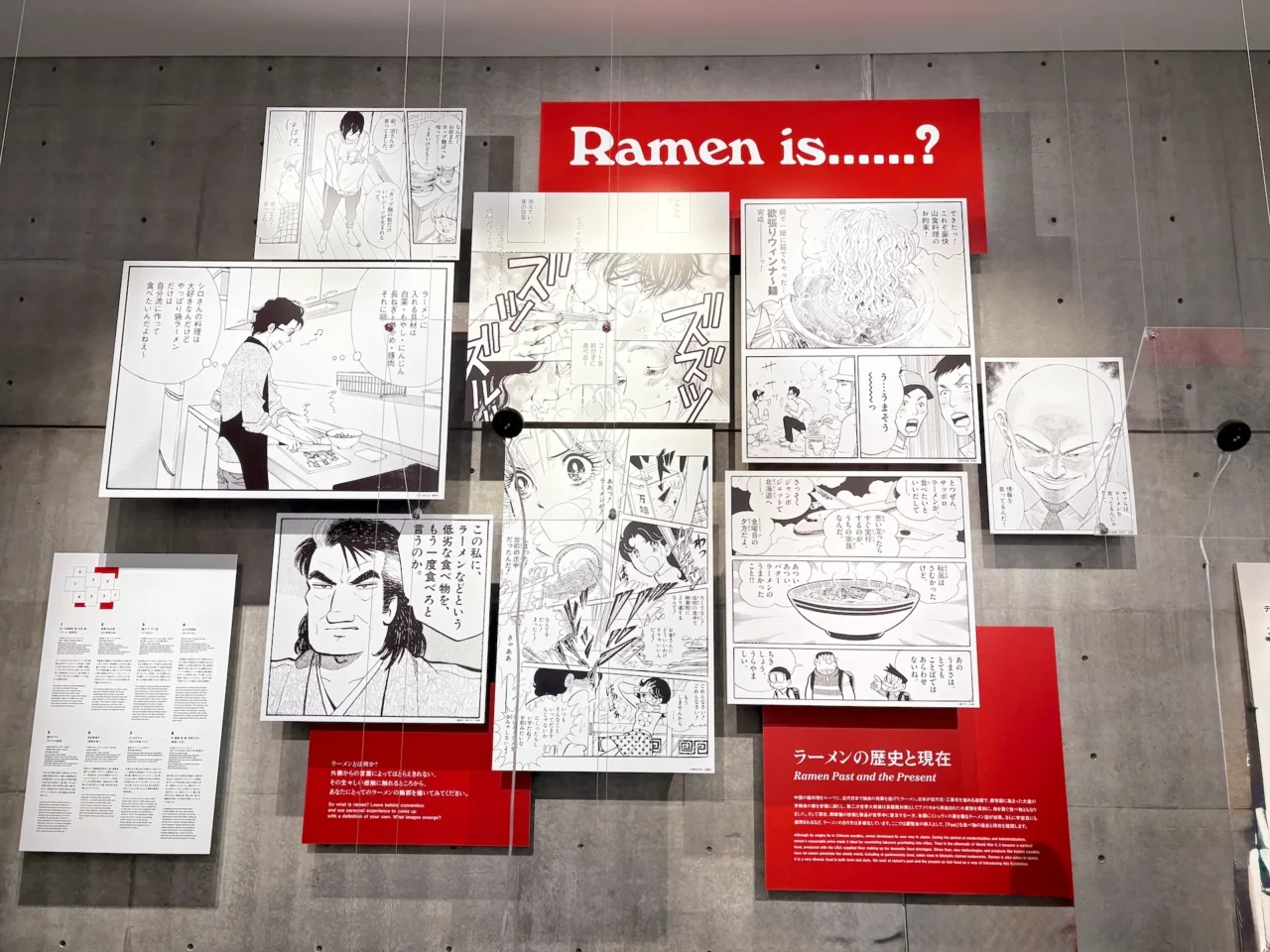

まずはラーメンの歴史と現在について分析するパートだ。ラーメン発祥・展開の様子や、統計で見るラーメンの人気ぶりが紹介される。さらにいくつかの有名漫画を取り上げ、各時代によってラーメンがどのような役割を担って描かれてきたか、などが壁面展示で分かりやすく語られる。

よく見ていくと、これらは単純なラーメンの称揚でも豆知識の集まりでもなく、ラーメンというスコープを通じて誠実に私たちの社会を検討した展示であることが分かる。例えば「メディアとラーメン」の項では、1960年代のインスタント麺が普及した時代、家事を担う女性がそれを利用し「手抜き」することへの世間のタブー視、家事負担軽減への抵抗感を冷静な視点で見つめている。さらに「ラーメンと日本」の項では、今や寿司よりも日本食としての知名度・外国人満足度を誇るラーメンの原材料が、アメリカに頼りきりであるという事実にも触れており、導入にしてかなり読み応えのあるパートとなっている。

INDEX

愛すべき、お店オリジナルのどんぶりたち

続く最初の展示室では、私たちのよく知るラーメンという食べ物について、改めて掘り下げていく。目を奪うのは、ズラリと並んだ約250個ものラーメンどんぶりだ。これらはすべて市販品ではなく、日本各地のラーメン店が自店のために制作したオリジナルのどんぶりである。ラーメンどんぶりコレクターがプレゼント企画やオークションなどを駆使して収集したコレクションから、その半分ほどを借り受けて実現した展示だという。まとめて見ると、店ごとにラーメンを美味しく見せるべく工夫を凝らしているのが伝わってくる。ラーメン好きなら、いくつも見覚えのあるどんぶりに出会えるはずだ(特に東京の店が多い)。

INDEX

ラーメンを徹底解剖したコーナー

こちらは、ラーメンというものを外側から内側へ順を追って切り開き、解剖していくコーナーだ。名前に始まり、見た目、香り、具材、麺……と要素が紐解かれてゆく。壁面には、ラーメンどんぶり作りに関わるアイテムをスタイリッシュに撮影したパネルが掲げられている。雷紋(縁取りの渦巻き模様)を絵付けするためのゴム印などの姿が見られて面白い。

解剖された要素は、文章だけでなく五感を使って確かめられるような展示が用意されている。例えば「香り」の項では、複雑な旨みを構成する3種の油が実際に展示されていた。来場者は展覧会序盤にしてまんまとお腹が空くことになる。

INDEX

来場者が「客」として座ることで完成する展示

続く展示室では、真っ赤なのれんのあるカウンターがお出迎え。ここでは、バラエティ豊かな40名のアーティストたちが考案したオリジナルラーメンどんぶりを見ることができる。ひとつひとつに本人からのコメントが添えられており、誰もがラーメンどんぶりを日常的な「自分ごと」として考え、経験と照らし合わせたり、希望を託したりしながらデザインを考えたことが伺える。気になる作品を見つけたら、ぜひラーメン屋でお馴染みの赤いスツールに腰掛け、どんぶりとじっと対話してみてほしい。この展示空間はそうやって来場たちが「客」として座ることで風景が完成するようデザインされているという。

それでは色とりどり、もはや大喜利かのような魅惑のアーティストラーメンどんぶりたちを、いくつかピックアップしてみよう。

パッと見てすぐに誰のデザインか分かる、アーティスト / グラフィックデザイナーの田名網敬一によるどんぶりがコチラ。世界の田名網節が炸裂しており、グロテスクなクモの姿が大きく描かれている。美味しく食べさせる気があるのだろうか? と不安になりつつコメントを読んだら、学生時代に食べているラーメンにクモが落ちてきたのがトラウマで、それ以来ラーメンを美味しくいただけない……という嘆きと恨みが込められた作品なのだそうだ。至極納得。この制作を通じて作家にかけられた呪いが解けたことを願う。

その名にちなんでか、元ラーメンズの片桐仁の作品もある。店主のオヤジさんの指がスープに入っている様を騙し絵風に描いた、ふっと笑ってしまうようなどんぶりだ。完食後に現れる片桐の口の中に、中華料理屋でよく見かける「双喜」のマークがあしらわれているのがおめでたい。

インパクトの強いものが続いたが、アーティストラーメンどんぶりは変わり種ばかりというわけでもない。例えば本展ディレクターであるグラフィックデザイナー佐藤卓の作品は、こんなにも直球勝負だ。近年激減しているという、昔懐かしい「これぞ」なグラフィックを意識し、雷紋に龍・鳳凰を配している。つくづく、スタンダードなラーメンどんぶりのデザインってラーメンをよく引き立てているのだな、と実感させてくれる一作である。

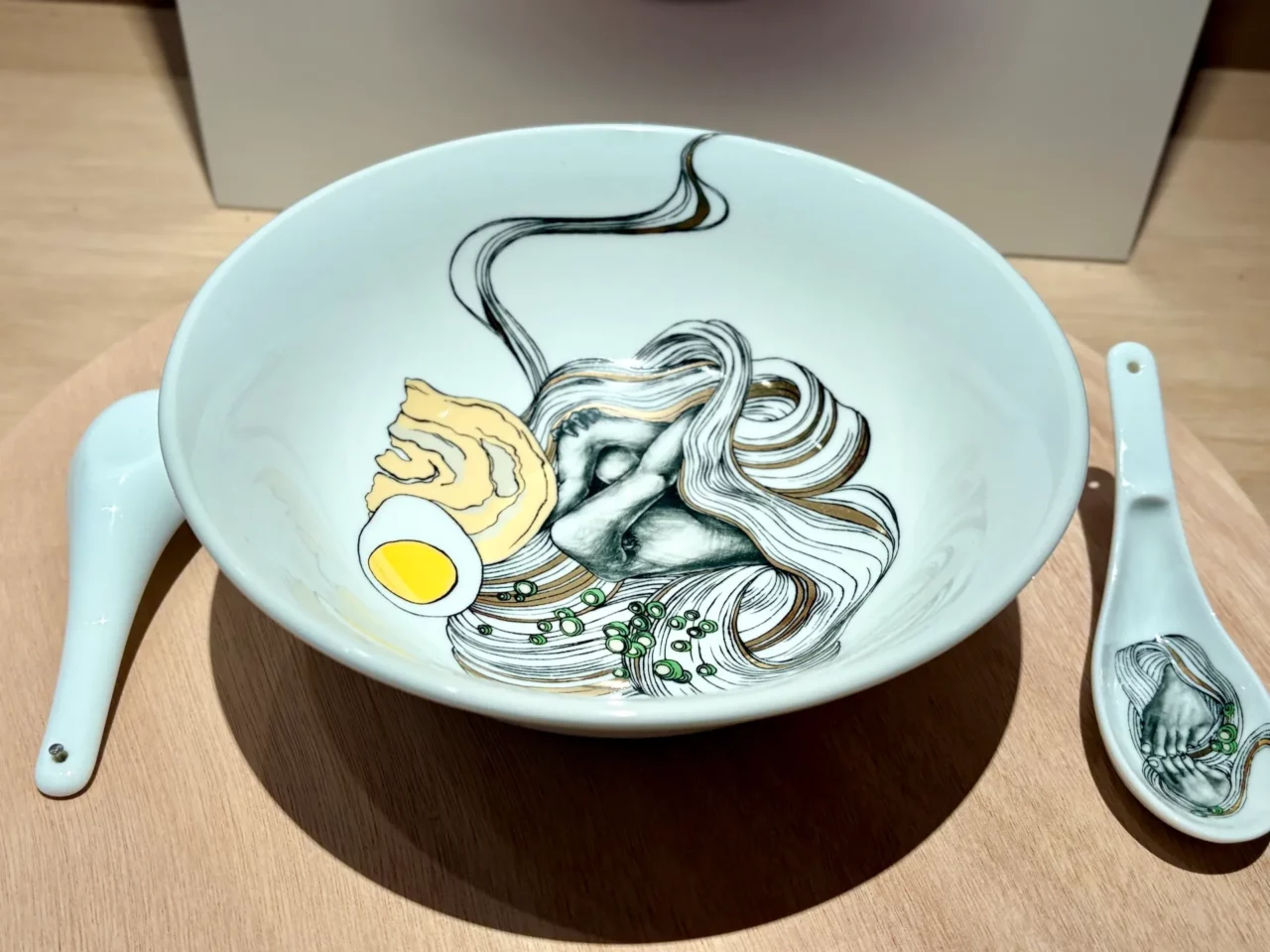

個人的に最もグッと来たのは、アーティスト束芋によるラーメンどんぶりだ。ラーメンのスープの底に見え隠れする男女。レンゲに、寄り添う裸足の爪先が描かれているのも鮮烈だ。異論はあるかと思うが、親密になった男女が朝方に食べるものといえば、それはラーメンだろう。若さと後悔と汗の匂いが溶け込んだようなデザインに、つい心を掻き乱されてしまった。束芋のコメントには「入れられるラーメンによって、この二人に様々な男女関係を見ることが出来れば面白い」とあったが、塩なのか、それともコッテリ豚骨なのか……あなたならどんな風味に彼らを溺れさせるだろうか。