朝起きると、どうにも自分の様子がおかしい時がある。頭が重くて、胸のあたりにもやもやが溜まっているのを感じると、どんどん具合が悪くなっていく。そういう時は、あれもこれもやらなくてはならないとどこかで思いながら、暴走する自己否定に飲み込まれて、布団にくるまって嵐のような不調をどうにかやり過ごすしかない。その間は常に憂鬱で、自分は一生このままなのではないかという絶望状態に陥ることになる。

今回話を聞いた坂口恭平の著書『絶望ハンドブック』は、躁うつ病(双極性障害)を公表している坂口が、2022年に自身が「絶望」状態にある時と、そこから抜けた時のことを仔細に描写した原稿をもとにした書籍だ。「死なないためのハンドブック」となるように執筆された同書には、生々しい「絶望」の様子が記録されている。読んでいる間、坂口が「絶望」状態に陥ってから脱出するまで、伴走しているような感覚になるため、あまりのしんどさに何度か本を閉じたこともあった。それぐらい、坂口が書き記した「絶望」状態は苦しい。

『絶望ハンドブック』に、「絶望」をスッキリと解決する方法は載っていない。そこにあるのは、坂口から見た「絶望」の姿だけだ。坂口は、いかに自身の「絶望」と向き合い、それを描写してきたのか。長年、自分自身と向き合い続けている坂口の言葉には、「絶望」と付き合っていくためのヒントがあるのではないかと思い、現在に至るまでの道のりについて伺った。

INDEX

俺、寝込めないんですよ。槍が飛んで来すぎて。だから、寝ずに原稿を書いてました。

ーまずは『絶望ハンドブック』(2024年12月 / エランド・プレス)を書こうと思ったきっかけをお聞きしたいです。

坂口:『絶望ハンドブック』は、書こうとして書いたものではないんです。俺の場合は、毎回鬱になるとこういうのを書いていて。鬱の時って自分の管理ができないから、めちゃくちゃになっているんですよ。でもどうにか俯瞰しようとして、「一番きつい絶望状態にあるお前はどうするか?」という感じでずっと書いてきました。本にしようという話をもともとしていたわけでもないんだけど、編集を担当してくれた九龍ジョーくんが形にしてくれました。

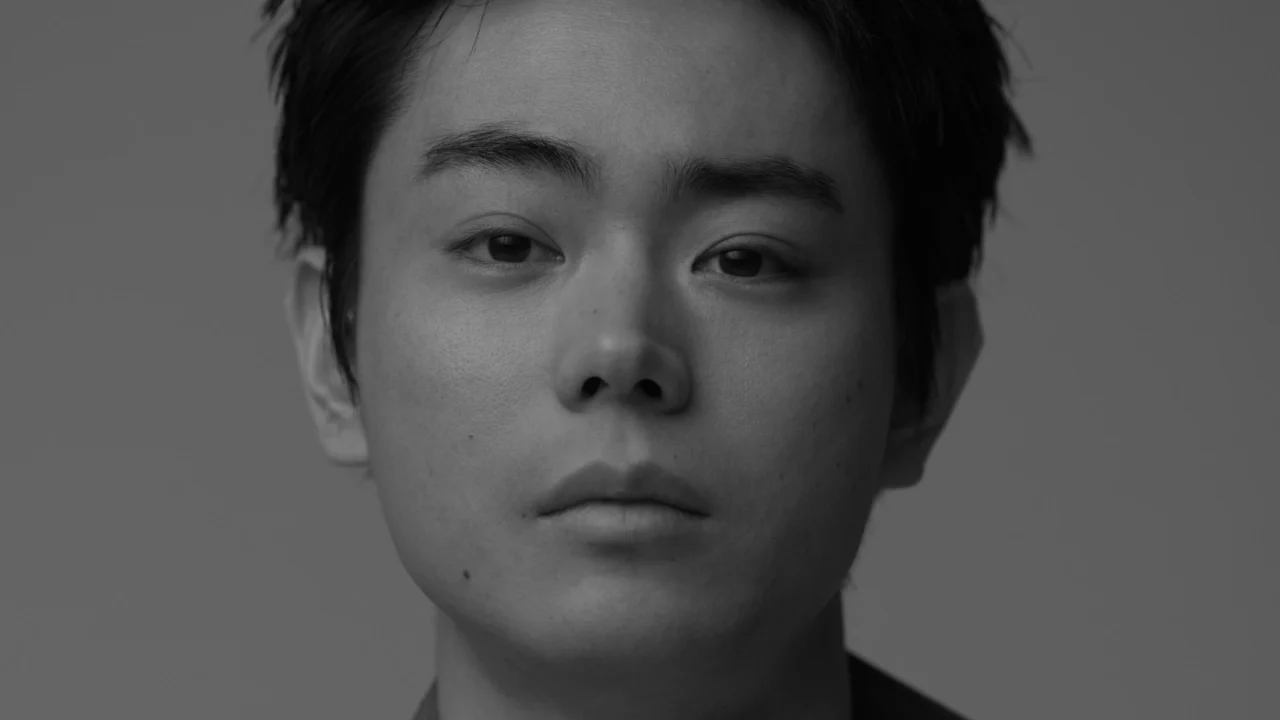

1978年、熊本県生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業。作家、画家、音楽家、建築家として活動。2004年に写真集『0円ハウス』を刊行し、2008年『TOKYO 0円ハウス 0円生活』で文筆家デビュー。以降、『独立国家のつくりかた』『家族の哲学』『苦しい時は電話して』など多くの著作を発表し、社会の枠組みを超えた生き方を提案。小説家としても『幻年時代』『徘徊タクシー』などを手がける。自身の躁鬱病を公言し、2012年から「いのっちの電話」を続けている。

ー坂口さんの「絶望」状態が、とても生々しく伝わってくる本になっていると感じました。

坂口:写真家で登山家の石川直樹と話をしていた時に、「世界に挑戦しているじゃないですか、いいよね、君はね」とか言っていたら、「お前も一緒じゃない?」と言われて。

ー『絶望ハンドブック』の中でも、登山の話は出てきていましたね。

登山家は、太陽に近づくように、上へ上へと登っていきます。

坂口恭平『絶望ハンドブック』(p.36)

一方、絶望状態にある人は、イメージとしてはその真逆です。地中深く、さらに深く、マグマへと近づくように下降していくアスリートです。

坂口:イメージとしては、ズドンズドンと落ちていくんじゃなくて、ロープを伝ってわざと降りていく感じに変わってきています。今ね、鬱状態でも俺、ほとんど寝込まなくなったんです。むっちゃきついけど、とにかく自分と向き合ってる。それをやっているのが鬱状態なんだと気付いたのが、この2、3年ぐらいです。

ーそれ以前は、自分に向き合っている時間という風に捉えていなかったということですか?

坂口:捉えてないです。きついのをとにかく跳ね飛ばさなきゃいけない、そこから逃げなきゃいけないと思っていました。鬱状態の時って、ぼーっとするとかができないんです。ずっと槍が飛んでくるみたいな感覚だから。でもそれが、創作している時間だけは停戦状態になる。

だから鬱状態に入ったら、同じマンションの中にある仕事場に入り浸るようにしたんです。どうせ鬱状態だと、落ちちゃっているから家族と団らんができないし、それだったら仕事場に行って、真剣に降りていこうとするようになりました。

ー「降りていこうとする」のがすごいです。私は具合が悪いと、布団から動けない時があります。坂口さんは鬱状態でも創作されるというのを知って、どうして作れるんだろうと気になっていました。

坂口:俺、寝込めないんですよ。寝込んでいたら、槍が飛んで来すぎて多分死ぬなと思う。それぐらい攻撃がすごいみたいで。だから、それならって、寝ずに原稿を書いたりしていました。

ーその方が落ち着くんですか?

坂口:落ち着くとかではなく、ギリギリできることがそれなんです。やりたいわけでもなく、創作したいという欲望がない状態でやるから、何をやっても充実していないし、満足感もない。だから、この方法を「使っている」とはちょっと言えないですよね。

ーとにかく自己否定に向かわないよう、手を動かすことで脳のリソースを奪っている感じでしょうか。鬱を手懐けている感じではないんですね。

坂口:ではないですね。横になるとネガティブなことを考えるけど、体を起こして絵に向かうと、絵の中でネガティブに考えることになるから、使う色がネガティブな色になるだけ。しかも最近は、わざとネガティブな色を使わないようにするとかもできるようになりました。でも虚しいんですよ。虚しくて、こんなことやっても意味がないって思いながらやっている感じなんです。

ーその状態ってすごくしんどいですよね。

坂口:だけど、色々と記録して自分で調べた結果、他のしんどさに比べると、一番しんどくないんですよ。何かを創作するというのは、自己否定を広げないようにする方法なのかな、と。でも、分からないです。これも今、鬱状態ではない俺の中のマネージャーが言っているだけで、鬱と戦ってるアスリートが言ってるわけではないので。

INDEX

自己否定って、本丸じゃないところで落ち込ませるという体の自然な防御反応。

ー私は布団の中で動けない時に、ものすごく自己否定をしてしまうのですが、坂口さんは『自己否定をやめるための100日間ドリル』(2024年10月 / アノニマ・スタジオ)の中で、自己否定はもうしなくなったと仰っていました。今でも鬱期の時は、自己否定をしないで済んでいますか?

坂口:いや、自己否定が止まったかというと、止まってはいないです。でも全部記録しているから、どういう自己否定をしたかを日ごとに確認できるし、カウンセラーや、精神科医、絵や文章をいつも見てくれる人とかが、「ここのこれ、ちょっともう(自己否定)始まっているよね」って一緒に確認してくれる。

そうやって分析していって最近分かってきたのは、俺の場合、母親との関係でトラウマがあるということ。そういう、自分の本当の問題が出てきているから、これから変わっていくのかもしれないなと思っています。俺、どうしてこんなに落ち込んでいたのかが分からないまま、45、6年過ごしてきたわけですよ。それが最近になって少しずつ具体的に、自分でも見えてきて、分かるようになってきた。

ーだんだん核に迫ってきているというか。

坂口:『絶望ハンドブック』を書いて、鬱を乗りこなす筋力がたくましくなってきたから、そういう本質が分かってきて。逆にそれまでは、自己否定で終わっていたんです。自己否定って、本丸に向き合うとやばいから、本丸じゃないところで落ち込ませるという体の自然な防御反応だと思っていて。だから、自己否定している時って、布団にくるまっている方がいいわけですよ。むしろそれを取っ払って本丸と向き合ったら、泡吹いて倒れちゃう。でも鬱の筋肉を蓄えたら、自己否定で寝込まずに、自己否定の状態を書けるようになった。そうやって、心の扉を開ける作業をやっている感じです。

ー心の扉を開ける作業は1人で行っているんですか?

坂口:1人の時もあるし、俺の場合はシャーマンみたいな人がいるので、その人とも相談しつつ。あまり扉を開けすぎると、精神科医に「大丈夫? 今はあまりそっちに行かないでゆるめていきましょうか」って言われたりもします。今の俺の状態って、ほぼ躁鬱をコントロールできているんですけど、谷があれば落ちたくなるというか、逃げずにちゃんと向き合って、降りていかないといけないと思ってて。それをシャーマンと精神科医の2人も理解してくれている感じです。そうやって向き合っているうちに、鬱状態でも普通に家族のお弁当を作れたりするようになりました。

ーその状態でお弁当を作れるのが、とてもすごいなと感じます。

坂口:それって、自分を大事にする技術みたいなものだと思うんです。技術が未熟だと、「もう俺知らない、自分なんてどうでもいい」みたいに投げやりにするわけですよ。それがちょっとずつ変わってきていて、鬱の状態でもどうやって自分を大事にするかを考えるようになりました。そういう時でもご飯を作るとか、温泉とかお風呂に浸かってゆっくり体を休めるとか、「自分は大丈夫だよ」と自分で言う練習とか。

ー鬱状態で、自分に対して「自分は大丈夫だよ」と言えるのは、なかなかすぐにはできなさそうです。

坂口:始めはできないので、愚直にやってきました。俺、先々週ぐらいに、シャーマンから卒業を言い渡されたんですよ。自分で自分を助けられる、という称号は一応得たみたいで。

ーそれは、坂口さんがずっと自分に向き合い続けて、鬱の筋肉がついたからできるようになったんですかね?

坂口:それはあると思います。子どもからも「向き合うの好きですよね」って言われるぐらいですからね(笑)。そうやってちゃんと本気で自分に向き合わないと、どうせ半年後に同じ問題にぶつかることになるんですよ。だから今は、「道がある」って思うようになって。そこを通るのは痛いけど、向き合うという道だけはある。

ー痛いし苦しいけど、向き合ってみる。

坂口:そう。俺って、昔は隣のマンションとかから、子どもがお母さんを呼んでいる声が聞こえてくるだけで胸が苦しくなって、頭がぐちゃぐちゃになっていたんですよ。それが何故かって、さっき話したみたいに、自分がそういうことができるような幼年期を経てないからだって、最近になって気が付いて。

それって、もう取り返しがつかないことだから、「絶望」なんです。でもそういう経験から目を逸らすと、「うっ」と胸が詰まるような不安が来るから、仕事場に行って1人で大泣きするようになって。今年の1月5日には、ありえないぐらい泣いたんですよ。そこから体がちょっと楽になって、胸が詰まる感じがなくなっていった。こういうことを経て、鬱の時に自分の状態を沈黙しながら見るようになって、感情が動き出しました。『絶望ハンドブック』は、そういうことが分かってくる前の記録でもありますね。

ー見ないようにしていたところを、見に行くようになったんですね。

坂口:だから『絶望ハンドブック』は、もがきながらトンネルを掘っている労働者の記録みたいなものなんですよ。右も左も分からず、目覚めたら真っ暗なところにいて、つるはしだけ置いてあるから、とりあえず掘って道を作るしかない、みたいなね。

自分の本当の問題に向き合うのは一番痛い道なんだけど、きつければきついほど、結局いずれは向き合わざるを得ないから。俺の場合は、夫婦でカウンセリングを受けながら、自分の問題に向き合っていました。チームプレーなんですよね。

ー1人で向き合うのはやはり大変ですか?

坂口:1人だと大変ですね。だから、1人で困ったらいのっちの電話(※)にかけて欲しい。

※坂口恭平は自身の電話番号を公開し、死にたい人であれば誰の電話でも受け付けている(詳細は坂口のXにて)

ー坂口さんの多才さは有名で、これまで絵や音楽、文章などのスキルをどんどん獲得されてきていると思います。さらに今では、鬱についての技術も磨かれているように感じました。

坂口:経験を積んだら、出来なかったことが出来るようになって、そこに面白みを感じるというのはありますね。鬱をある種のスポーツとして捉えられるようになった。実際にメンタルの問題って体も使うんですよ。『絶望ハンドブック』でも引用しましたけど、詩人で画家のアンリ・ミショーが『夜動く』という詩集の中で、「ベッドのなかのスポーツマン」って書いているのを読んだ時は、めっちゃ助かりました。

ー坂口さんの中で、鬱のイメージが変わっていっているように感じます。

坂口:「鬱は避けるべき」みたいな感覚ではなくなりました。鬱状態でもそうじゃなくても、時間ってA地点からB地点に流れていくじゃないですか。何にせよ、AからBに時間が流れていけば終わるんです。今までは、布団をかぶったままでB地点まで流れていたけど、段々と布団を取って風景を見ることを覚えて、今はA地点からB地点までとにかく歩くようになってきた感じがします。

INDEX

だんだん鬱の自分が育ってきて、将来のことを考えるモードに入ってる。

ー『絶望ハンドブック』の中では、一時期、希死念慮に陥っていた時期があったと書かれています。それは今もありますか?

坂口:希死念慮は自然に起きると思うので、付き合い方が変わった感じがしますかね。いるね、ぐらいの感じではいるかもしれない。

ー希死念慮を感じている時の坂口さんって鬱期だと思いますが、自己否定をやめる時、元気な時の坂口さんが、鬱期で「死にたい」と思っている自分を否定することにはならないのでしょうか?

坂口:今までは、一時的な記憶障害が起きたりもして、鬱状態の自分と躁状態の自分は違う存在だったんです。だけど、鬱状態の時でも立って歩けて、周りの景色見られるようになってきてからは、鬱の記憶が残っているようになったんですよ。そうすると、「あの時はそういう気持ちになるよね」とただ思うようになったんです。

ー否定はしないんですね。

坂口:そうそう。全部自分なので。前は鬱状態になっていた分を、元気になったら取り返そうとしていたけど、それがなくなったんですよ。しかもそれで、生産性が上がっているし、1人の時に自分で自分のことを大事にできるようになったんですよね。前は、考える時間がないと落ち着かなかったんですが、今は仕事をしていない時間も増えて、ずっと編み物をしています。今日来てるセーターも自分で編んだやつで(笑)。

ー編み物をしながら考えたりはしないんですか?

坂口:うん。編み物をしている時は何も考えてない。

ー空白の時間を許容できるようになったということなんですかね?

坂口:ようやく今、空白ができるようになって、穏やかさを獲得し始めているのかなと。昔は創作に影響があるんじゃないかと思って、空白が怖かったんだと思いますよ。

ー考えない時間があることで、逆に書けなくなってしまうというか。

坂口:そうそう。

ー『絶望ハンドブック』を読んでいてもう1つ気になったのが、鬱期の自分に対して、その時の自分が生きていてよかったと思ってほしいと書いていた部分です。直近の鬱期の時に、坂口さんはどんなこと感じていたのだろうと。

「君にとっては、この世は生きるに値しないとても過酷な世界なんだと思うから。俺は、そう感じている君を否定したくはない。だけど、君が生きてみたいといつか思えたら、それは俺にとっても幸福なことだ。それが目標です。俺の生きる目標は、俺自身がどうこうするとか、成功するとか、そういうことではなくて、君が、君自身でいるときに、俺ではなく、まさに君の番のときに、「生きててよかった」「幸せだ」と感じてくれることです。」

坂口恭平『絶望ハンドブック』(p.97)

坂口:それを書いていたのって、元気な時の俺じゃないですか。今は、鬱の状態で「生きていてよかった」と言えるようになっているんですよ。

ーおお!!

坂口:もちろんまだきつい時もあるから、いつでもそう思えるわけではないけど、鬱状態でも自分と会話ができるようにはなった。最初は、そういう状態の自分のことを「こいつがおかしい。こいつがいるだけで空気がおかしくなる」って言って、ずっといじめていたわけです。でもだんだん鬱の自分が育ってきていて、今はなんとなく中学校を卒業するぐらいの感じなんですよね。だから、鬱の自分も独立して、将来のことを考えるモードに入っているのかなとか思って。俺、何かを作るのは、自分と向き合うことが恐ろしくて、それを振り払うためにやっていたと思っていたんですけど、最近、高校生ぐらいになった鬱の自分が「実は俺は絵を描くのめっちゃ好きなんだよ」って言ってきたんです。

ー人格が見えてきたんですね。

坂口:そう。どちらかと言うと、俺は文章を書くのが好きなんだけど、絵を描くのは鬱期の自分が好きみたいで。そういうのは面白いですね。だから朝起きて、自分に「今日は何がしたいですか」って相談して、「絵を描きたい」って言ったら、その子に好きにやらせているんです。

ー鬱の自分と対話ができるようになっているんですね。

坂口:ようやく、自分だけの対話ができるようになりました。今まで分からなかったことが分かるようになってきて、これは伸びしろしかないじゃんって自分で思っているんです。だから、毎朝自分に「今日は何がしたい?」って聞くのが楽しみなんですよね。

普通は鬱の自分から目を背けようとするはずなんですけど、見るしかないと思うと、見方って変わっていくんです。でもね、『絶望ハンドブック』を読んだから見方が変われ、とも思わなくて。みんな多分それぞれのタイミングで、逃げられなくなるんです。「絶望」の度合いにも色々とレベルがあると思いますけど、とりあえず手元に置いておいて、いつか開いたりした時に「あっ」て思う感じはあるのかなと。「絶望」って、なかなか世間からは見捨てられたフィールドだなと思うので、自分が「絶望」を見つけてよかったと思うんです。