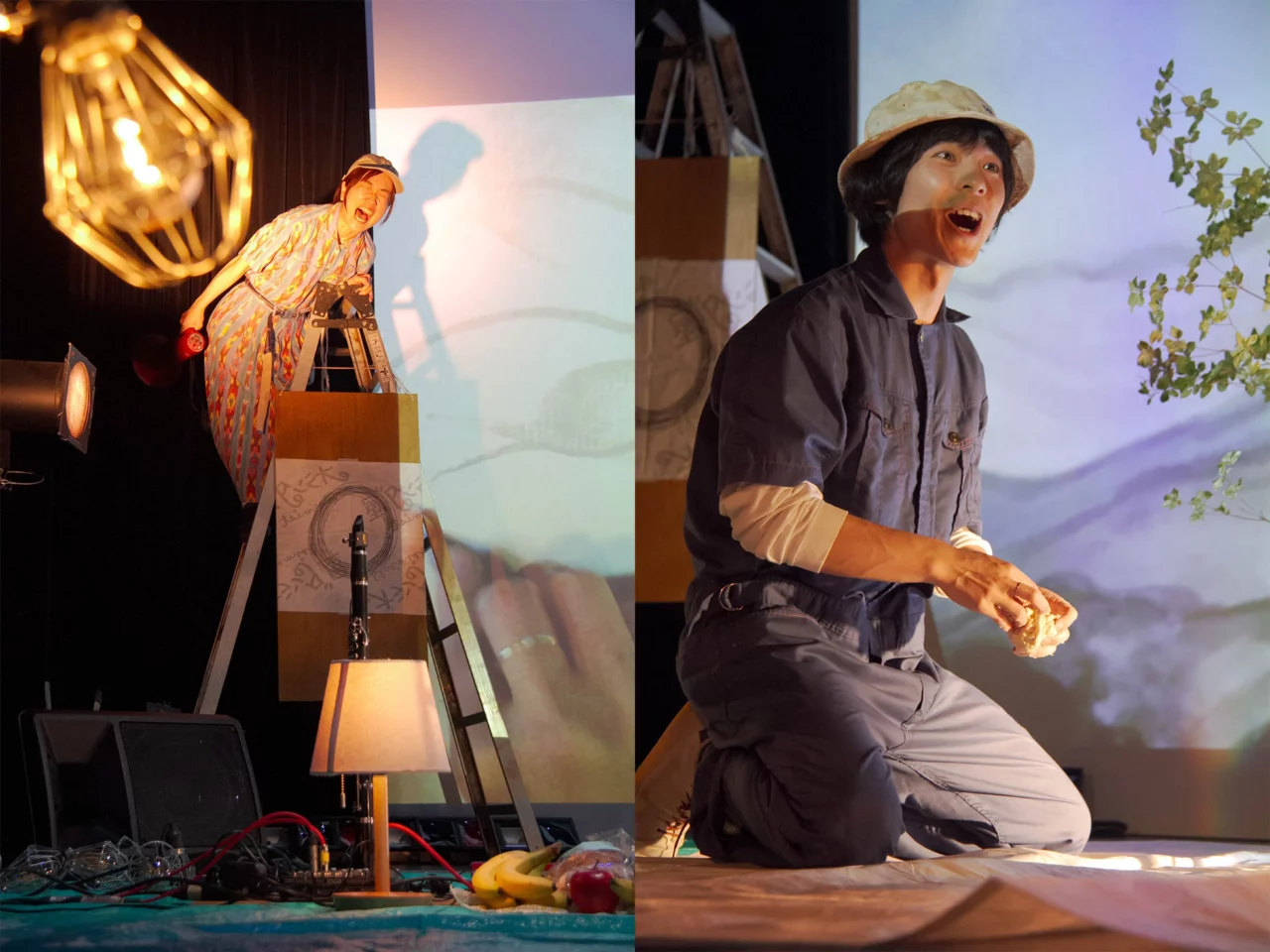

バストリオは、2010年の立ち上げ以来、既存の枠組みにとらわれない活動によって注目を集めてきたパフォーミングアーツ集団だ。音や光、身体、テキスト、小道具、映像といったさまざまなものを用いることで断片的な時間が構成され、演劇のような音楽のような何かが、唯一無二のパフォーマンスとして立ち上がる。その鋭い上演はますます強度を獲得してきており、2024年は『セザンヌによろしく!』が『第14回せんがわ劇場演劇コンクール』グランプリ / オーディエンス賞をW受賞。2025年6月1日(日)から6月8日(日)にかけて、東京・調布市せんがわ劇場にて再上演される。バストリオがいま、熱視線を浴びているのはなぜなのか。主宰の今野裕一郎に話を訊いた。

※「クィア」という言葉の用い方に関して、配慮を欠く表現があったため当該箇所を修正いたしました。(2025年6月4日追記)

INDEX

映画監督・佐藤真と劇作家 /演出家の宮沢章夫に師事。演劇は畑違い

—突然ですが、今野さんはバストリオをどういう集団だと説明しますか?

今野:もともと京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)にいた時、メンバーの橋本和加子さんと映画を作ってて、そのときからもうバストリオという名前はあったんですよ。当時は、もう亡くなってしまったドキュメンタリー映画監督の佐藤真さんと劇作家の宮沢章夫さんに教わってて、だから映像と舞台、両方の講義を受けてたんですね。卒業後は東京に出てきて、すでに宮沢さんのユニット・遊園地再生事業団で舞台に立ってたから、自分のやり方でやってみたいなと感じて友達とパフォーマンスをやりました。それが2010年。以降、抜ける人も新たに入る人もいながら、15年間続けてこれたって感じです。

1981年生まれ。演劇作家、映画監督、バストリオ主宰。横浜国立大学中退後、京都造形芸術大学映像・舞台芸術学科卒業。在学中に映画監督の佐藤真に師事し、淡路島で二年間撮影したドキュメンタリー映画『水の大師の姉弟』が卒業制作。上京後は演出家・劇作家の宮沢章夫が主宰する遊園地再生事業団に参加し出演・映像担当。2021年に映画『UTURU』が東京ドキュメンタリー映画祭に選出。バストリオというユニットを主宰し、演劇・ライブパフォーマンス・インスタレーション作品を日本各地で次々発表。映像・演劇を用いた教育活動、北海道・知床で葦の芸術原野祭の実行委員を務めるなどボーダーレスな活動を行なっている。

—ということは、最初の時点で、バストリオは演劇という形態だけにとらわれていなかったということですね。

今野:そうですね。というか、正直なところ演劇をあまり分かってなかった。お笑いも好きだったけど映像の方が好きで、演劇のことは未だによく分かってないかもしれない。戯曲も読めないし。

—15年間続けてきて、バストリオのパフォーマンスは大まかに言うとどのような変遷をたどってきたと言えますか?

今野:自分の中では、3年ごとくらいに変わってきていますね。今ってこういう時期だろうなというのがあって、それをクリアしてずっと続けてきている。たとえば、友達が実家に帰ったからオーディション開催して初めての人とやってみるとか、オケで流して空気作るのが上手くなっちゃったから制御できない生演奏にしてライブしよう、とか。生演奏が慣れてきたら、緻密にコントロールしつつもちょっとこっちの想像からはみ出ることを試してみようか、とか。吉祥寺シアターから「(劇場の)劇場じゃない使い方」を提案されたから、お店をやってみよう、とか。

今野:開くとそれが普通になってまた閉じてくるから、開くことと閉じることを繰り返してる気もします。最近は、稽古場で料理を作って食べるとか、生活がなだれ込んできてる傾向です。そうやって自分の中の変遷は時期ごとにたくさんあるけど、周りの人たちが同じように感じているかは分からないですね。

—15年間で、色んな変化を経てきてますね。

今野:そうですね。いつも、もうそろそろこのやり方でやるのは嫌だな、というときが来る。そうなると新しいことを試して、というのを繰り返しています。お客さんが安心してるのが分かっちゃって、これを観に来てるんだなというのが見えると気持ち悪くなってしまう。

—観客に安心されると、居心地が悪い?

今野:ぴたっとハマりすぎてるとただ確認作業になっちゃってる気がして、それが苦手なんだと思います。出演者は気持ち良いのかな……わからない。でも俺はそこで、もっといけるんだけどな……って可能性を探し始めちゃうというか。ドキュメンタリー映画をやってたのが影響してるのかなと思ってます。全然関係ない時間軸同士の映像が繋がったり、物語のためじゃないところで素材と向き合ったり、ドキュメンタリーってそういうものだから。

INDEX

『第14回せんがわ劇場演劇コンクール』で4冠。15年のキャリアの中での現在地

—その15年間の変遷の中では、直近の『セザンヌによろしく!』はどういう立ち位置に差し掛かってきている作品なのでしょう?

今野:今、色々試している3年間のうちの2年目って感じですかね。皆に裏切られたいと思ってどんどん作品にしていく「開く力」と、その反対の「閉じる力」というのを同時にやってるフェーズにある気がしていて。2024年くらいからそこに突入しているイメージです。両者を分けて考えている時の方が楽だったかもしれない。ある程度気を遣わずにそれぞれが得意分野をガツンとやれる状態じゃないと「開く」ことと「閉じる」ことを同時にはできないし、そうなると長い時間のコミュニケーションが必要。今バストリオにいる人たちはもうずっといる人も多いから色んな時期を知ってるし、だからこそトライできています。

—メンバーを知るというのは、バストリオがずっと大事にしてきたことですよね。一緒に散歩するとか、何かをともにすること自体が重要だと。それはこの15年間変わらないですか?

今野:うん、変わってないです。何チームかに分かれて発表し合ったのをそれぞれで観て「いいね!」「分かる」「今日はちょっとうまくいかんかったなぁ」「それ、やってみたいなあ」っていうやり取り。多分、遊びの延長なんですよ。そこに本気も何でもないことも含めて発表に入っているので。

—コレクティブという形態に近いですよね。共通の関心ごとがあって、それぞれが自主的な活動をしていて、今野さんはそれをまとめるだけというか。

今野:自分は、いればいいだけの存在なんですよね。まとめるんですけど、まとめてない時間も含めてまとめる、みたいな。コレクティブっていう言葉は、以前観てくれた方がつけてくれました。自分はそこまでその言葉にはこだわってはいないですけど。

—メンバーと一緒にいてそれぞれを知るというのは、具体的に今野さんはどこを見ているんでしょうか。

今野:なんか、よく分からない集まりなんですよ。でも、とにかく集まる。そうすると何かが起こる。自分は、その人がどういう状態にあるかというのは気にしています。今日は声の質が昨日とは変わったなとか、今日は調子悪いなとか。いつも大きい声を出さないのに、今日はなんで出せたんだろう、とか。自分が大きい声を出してって言ったからなのか、自分で判断したのか、そういう何でもないことを見続けています。見ようとして見るものでもないし、特権的にそこにいさせてもらうから気づくもの。ちょっと感じた事や、ちょっと言われて気になったことを確認し合って、そういうのが積もっていくのが大事だと思います。

—ひとつの作品を作るという意味では共同体でもあるんだけど、もちろん家族とは違うし、職場やスポーツなどのチームとも違うし。

今野:ちょっと説明しにくいですよね。コレクティブのようにそれぞれが得意分野で自立してやってるっていうのとも少し違う気がして。音楽をやってる人が、バストリオだと楽器を頑なに持ってこないとかそういうのもあるので(笑)。……難しいですね。

—とにかく、あらゆる面で固定的ではないですよね。台本も緻密には決めてないし。

今野:そうですね。そのとき考えていることがたくさんメモには残っているけど、それは一回無視して皆と会う。大体2カ月くらい稽古をやるんですけど、最後の1、2週間くらいで流れを記した台本っぽいのができていく感じです。そこからまた変化していきますけど、台本がなくてもできるから。皆流れを知ってるし、その場で繋いでいくので。

—台本っぽいものにしていくとき、その流れや順番というのも皆で作っていくんですか?

今野:なんとなくは俺が決めるんですよ。一応、本を書くのが自分の中の勝負どころではあるので、それを渡すときが一番緊張する。もし、皆がしっくりこなかったら、稽古場でちゃんと皆のことを見てこなかったということだろうから。でも、またハマらなかったら変えていけばいいし。