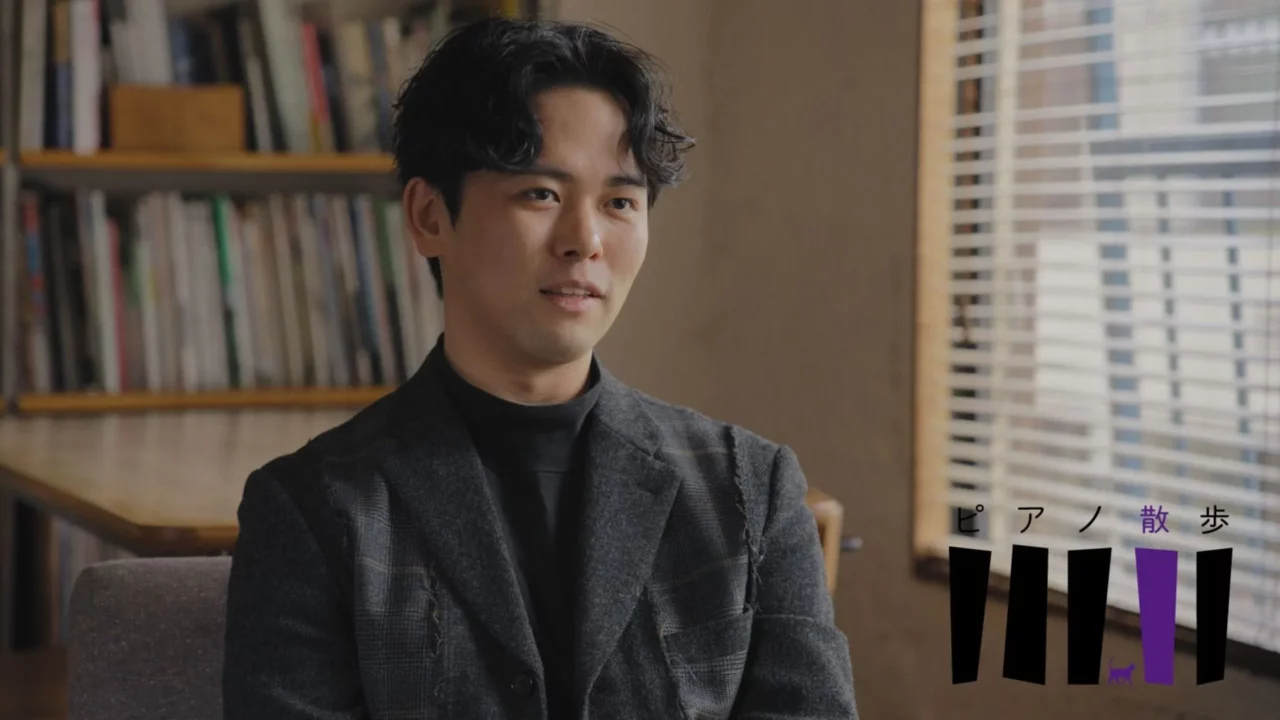

WONKのキーボーディストであり、2023年5月には初のソロアルバム『はじまりの夜』を発表した江﨑文武。バンドとしても、前作『artless』から2年半ぶりとなるニューアルバム『Shades of』を2024年11月にリリースした。『Shades of』は、WONKがこれまで培ってきた音楽的要素をすべて詰め込んだ作品だという。デジタルとアナログ、即興と構築——異なるアプローチが並列に並ぶなかで、江﨑自身も鍵盤の音色により深く向き合い、自らのビジョンを研ぎ澄ませた。

ジャンルの枠にとらわれず、自由に音楽を探求し続ける彼のスタイルは、バンドシーンのみならず、映画音楽の世界にも広がりを見せているが、その原点はピアノにあった。

今回は、そんな江﨑にアルバムの手応えを改めて聞くとともに、幼少期から今まで長い関係性を紡いできたピアノのことを語ってもらう。さらに「幼少期は練習嫌いだった」と、ヤマハミュージックメンバーズプラス(※)会員限定コンテンツの動画インタビューで語っていた彼が、どのようにピアノを続け、唯一無二のスタイルを築き上げたのか、その背景についてもじっくりと話を聞いた。

※ヤマハミュージックジャパンの楽器演奏を応援するサブスクサービス。詳しくはこちら

INDEX

WONKの「これまでの要素が全部混ざった」アルバム

―2024年11月にリリースされたWONKのニューアルバム『Shades of』には、「東京起点のビートミュージック・クロニクル(年代記)」というキャッチコピーが付けられていました。江﨑さんは、本作でどのような表現を目指しましたか?

江﨑:実はこのキャッチコピー、アルバムのための楽曲が全て揃ったあと、スタッフを含めた打ち合わせの中で生まれたものなんです。つまり、最初からこのテーマを掲げて制作していたわけではなくて。ただ、完成したものを改めて聴いてみると、この10年間で本当に僕らはさまざまな音楽を作ってきたのだなと感じました。バンドによっては、「これが自分たちのスタイルだ」と決めて、一貫してその路線を貫くこともあると思うんです。でも僕らは常にその時々で、「面白い」と思ったものを貪欲に吸収してきました。

音楽家。1992年、福岡市生まれ。4歳からピアノを、7歳から作曲を学ぶ。東京藝術大学音楽学部卒業。東京大学大学院修士課程修了。WONK、millennium paradeでキーボードを務めるほか、King Gnu、Vaundy、米津玄師等、数多くのアーティスト作品にレコーディング、プロデュースで参加。映画『ホムンクルス』(2021)をはじめ劇伴音楽も手掛けるほか、音楽レーベルの主宰、芸術教育への参加など、様々な領域を自由に横断しながら活動を続ける。

─2020年にリリースされた4thアルバム『EYES』は、情報社会における多様な価値観をSF的なストーリーで描く壮大なコンセプトアルバムで、続く2022年の『artless』は、ありのままの心の機微や日常の景色を切り取るような作品でした。それを経て今作は、どんな作品になりましたか?

江﨑:「これまでの要素が全部混ざった」という印象です。『EYES』のようにデジタルな要素の良さも実感しているし、『artless』のようなアナログな表現の良さも分かってきた。どちらかを選ぶのではなく、それらを惜しみなく並列に配置したのが今作の特徴なのかなと。

─しかも今作は、江﨑さんのピアノがいつも以上に重要な役割を占めていると感じました。

江﨑:僕自身は、特にそうしようと思っていたわけではないんですけどね。ただ、リーダーでドラムの荒田(洸)からは、「こういう曲があるんだけど、俺はドラム叩かないから」とか言われたりして。彼はすごく優しいリーダーだから、僕がソロで模索していた音楽性を尊重し、取り入れようとしてくれたのかもしれないですね。実際、ピアノを中心に組み立てていくような曲が、特に前半には多かったと思います。

INDEX

ピアノの「いい音」に向き合うようになった

─以前インタビューで、「(ファーストアルバムである)『Sphere』を作った頃は『どのマイクで録ろうか』みたいなことは全然考えられなかったけど、みんなといろいろ作り続けてきたおかげでできることが広がって、鍵盤楽器のいろんな色を引き出せるようになった実感もすごくあります」とおっしゃっていました(※)。今回、自分の出したい音をより解像度高く具現化できた手応えはありましたか?

※WONKインタビュー|久保田利伸ら多彩なアーティストと描いた「Shades of」

江﨑:確実にありますね。WONKを結成したばかりの頃は、まだピアノの音色について深く考えたことがなかったんです。ジャズピアニストとして、そこにあるピアノを弾くのが当たり前の環境だったので、「自分の音を作り込む」みたいな意識はなかった。でもレコーディングの経験を重ねていくうち、「こういう楽器を弾きたい」「こういう音を作りたい」というイメージがどんどん明確になってきて。

『Shade of』は、曲によってアップライト、グランドピアノ、打ち込みなどを使い分け、音作りの意図を整理しながら取り組みました。ずっとお世話になっているSTUDIO Dedeのピアノも、自分仕様にフェルトを張り替えてもらったりして(笑)。以前は「調律さえちゃんとしていればいい」と思って弾いていましたが、細かいノイズなどのテクスチャーが「いい音」に繋がる場合があると気づいたんですよね。ピアノという楽器にどう向き合うか、そこに対する意識は、以前とはまったく違うと思います。

─ピアノの音色や演奏以外の音響的な部分は、今日のヤマハミュージックメンバーズプラス会員向け動画の撮影でも名前が挙がっていたニルス・フラームやオーラヴル・アルナルズの影響はありますか?

江﨑:彼らは演奏家であり作曲家でもありますが、単に弾くだけでなく、録音芸術として、音の響きまで作り込む姿勢に感銘を受けています。そういえば、先日出演した『THE PIANO ERA 2024』の主催の方は「毎回、変わり者のピアニストばかり集めている」と言っていて。そこに出演したアーティストも、ほぼ全員がプレイヤーでありサウンドデザイナーでもあったんです。中には、ヨーロッパから金属製のプレートマイクを持ち込み、調律の段階でピアノ内部に仕込んで録る試みをしている人もいました。

日本のコンサートホールは、決まった調律師がピアノを最高の状態に整えることに重きを置いているので、音響的なアプローチがしにくいのが現状です。ピアノは「美しく正しく弾くもの」という固定観念がまだまだ根強いですが、僕はもっと自由な発想が広がれば、表現の可能性もさらに開かれていくんじゃないかと思っているんです。

─そういう音色やサウンドプロダクションの部分に意識的になったのは、ソロ活動の影響が大きかったですか?

江﨑:いや、むしろバンドやこれまで客演として関わってきたJ-POPのアーティストたちの影響が大きいですね。彼らに触発され、ピアノの音色について深く考えるようになった結果、「ソロでやってみたい」と思うようになった、という流れでした。なので、もし自分だけで活動していたら、今でも単に鍵盤と向き合うだけのプレイヤーだったかもしれない。