INDEX

「建築」だけではない、磯崎新の多面性

偉大な建築家がこの世を去り約1年が経った。2022年12月28日、磯崎新は終の住処となった沖縄で逝去した。ポストモダン建築の動向を実作と批評の両面で先導した同氏に向けてたくさんの追悼の言葉が語られ、岩波書店が発行する『思想』、建築専門誌『建築ジャーナル』では大特集も組まれた。遺稿集『デミウルゴス 途上の建築』(青土社)も刊行された。ここから数年以内には、その業績を辿る美術館規模の回顧展も開かれるに違いない(なかったらおかしい)。

しかし磯崎新を語ろうとするときに、ごく当然に前景化してくる「建築」は、磯崎の多面性を見えづらくさせもする。例えばNTTインターコミュニケーションセンター[ICC]で行われた展覧会『磯崎新 都市ソラリス』(2013年)で、当時ほとんど無名だったアーティスト・青柳菜摘にこれまでの活動の要約や、シンポジウムの記録を素朴なへたうま風のイラストで会場内の壁面に更新し続けることを突然依頼するという磯崎の直観的ふるまいを、どのように理解すればよいだろう。しかし、それは全体としてソリッドな印象の展覧会を、遊戯的に脱臼・脱構築させる効果をもたらした。

そういった視点で、昨年末に大分県大分市で開催された『磯崎新と祝祭の広場』は、磯崎の多面性を記録ではなく進行形の実践として示すものとして強く記憶に残った。キーワードは「ストリート」、そして「如何者(いかもの)」だ。

INDEX

磯崎新の追悼イベントに、なぜヒップホップや演劇界隈の人々が集うのか?

磯崎の追悼イベントである『磯崎新と祝祭の広場』は大分市の主催で行われ、同市でも活躍するDJ・ナリトライダーらにプロデュースが委ねられた。そしてナリトライダーは、仙台を拠点に活動するGAGLEのHUNGERや2020年代の若手ラッパーのなかでも注目株のSkaai、大分市で活動するケンチンミンや現在は熊本拠点で活動するポチョムキンらラッパー勢、大分でのスケートボード文化の発信を担う相原フランシスコ良和、日本人グラフィティライターの先駆者であるSnipe1、そして大分県内で活動するヒップホップを中心とした複数のダンススクールの生徒たち……と、ストリートカルチャーを構成する多様なジャンルのプレイヤーたちに声をかけた。

さらに、演劇の演出家である高山明、批評活動も行うラッパー・ダースレイダー、東京ヒップホップシーンの黎明期から現場と共に併走・言語化してきた文筆家の荏開津広など、ストリートと強く関わりを持ちつつ、しかし異端の精神も持ち合わせたユニークな顔ぶれも名を連ねた。

彼らは大分駅前に設置されたパブリックスペース「祝祭の広場」(正式名称は、「お部屋ラボ 祝祭の広場」)にステージやスケートパークなどを仮設して、追悼のための一日を大いに盛り上げた。Skaaiのライブに集まった10代から20代の若者たち、スケートボードやダンスに熱中する小学生ぐらいの子どもたちも爽快だ。

大分市出身で、市内にアートプラザ(旧 県立大分図書館)、豊の国情報ライブラリー、岩田学園など数々の作品を遺した磯崎を同市が追悼するのは自然な流れだが、興味深いことにそこに建築関係者の姿はほとんどない。その代わりではないにせよ、なぜヒップホップや演劇が強くフィーチャーされているのか? 理由は、この場所で過去に行われたとあるイベントにある。

INDEX

「偉大な建築家」磯崎新のイメージを覆すエピソード

新型コロナウィルスによるパンデミック真っ只中の2020年10月の5日間、この場所で『ワーグナー・プロジェクト ニュルンベルクのマイスタージンガー WAGNER PROJECT @OITA』が行われた。

さきほど紹介した高山明が2017年に横浜で初演した『ワーグナー・プロジェクト』は、ワーグナーが18世紀に発表したオペラの名作『マイスタージンガー』のストーリーや構造を引用しながら、ラップや詩作を学ぶ「ヒップホップの学校」を即興的に立ち上げるプロジェクトだ。初演は横浜の公共劇場が舞台だったが、2020年の大分市バージョンでは、大分駅前の野外広場が選ばれた。それらのプロジェクトのアイデアの起点に立っていたのが、他ならぬ磯崎新だったのだ。

今回の追悼イベントでのスピーチで、高山は1970年に行われた『大阪万博』で磯崎が主導した「お祭り広場」に触れている。

高山:磯崎さんは、「お祭り広場」は使う人によって用途と機能が変わる広場と言っていました。ロボットが乱入したり、岡本太郎さんにある種の二面性を象徴する太陽の塔をつくってもらったり、中央集権的な構造をひっくり返す場にしたかった、と。だったら僕たちが『ワーグナー・プロジェクト』をやるときもそれに学ぼうということで、横浜での初日にゲストにお呼びして、「劇場」を「広場」に変える方法をお聞きしたんです。そしてその後の数日間、磯崎さんは『ワーグナー・プロジェクト』に何度も足を運んでくださって、それどころか楽屋を占拠してしまって、好きなときに現れては楽しそうに見て回っていました。

この2020年の体験は、磯崎にインスピレーションをもたらした。当時、この「祝祭の広場」の設計コンペティションに関わっていた磯崎は、同コンペを『ワーグナー・プロジェクト』を絡めて、市民が投票するオープンなものにしようとしていたという。さらに高山によれば、同コンペに関わっていた都市工学者の羽藤英二と一緒になって、楽屋でフリースタイルラップで遊んでいたそうだから驚く(マジで?)。しかし、これも我々が思い浮かべる、偉大な建築家としての磯崎のイメージを軽やかに覆すエピソードだ。

高山:日本では、こういったパブリックスペースは条例上「公園」に分類されるのが常なのですが、この場所は大分市独自の自主条例によって「祝祭の広場」として登録されました。そのことに磯崎さんは涙を流して大喜びしていて、「なんて純粋に公共や広場について考えてきた人なんだろう」と思いました。

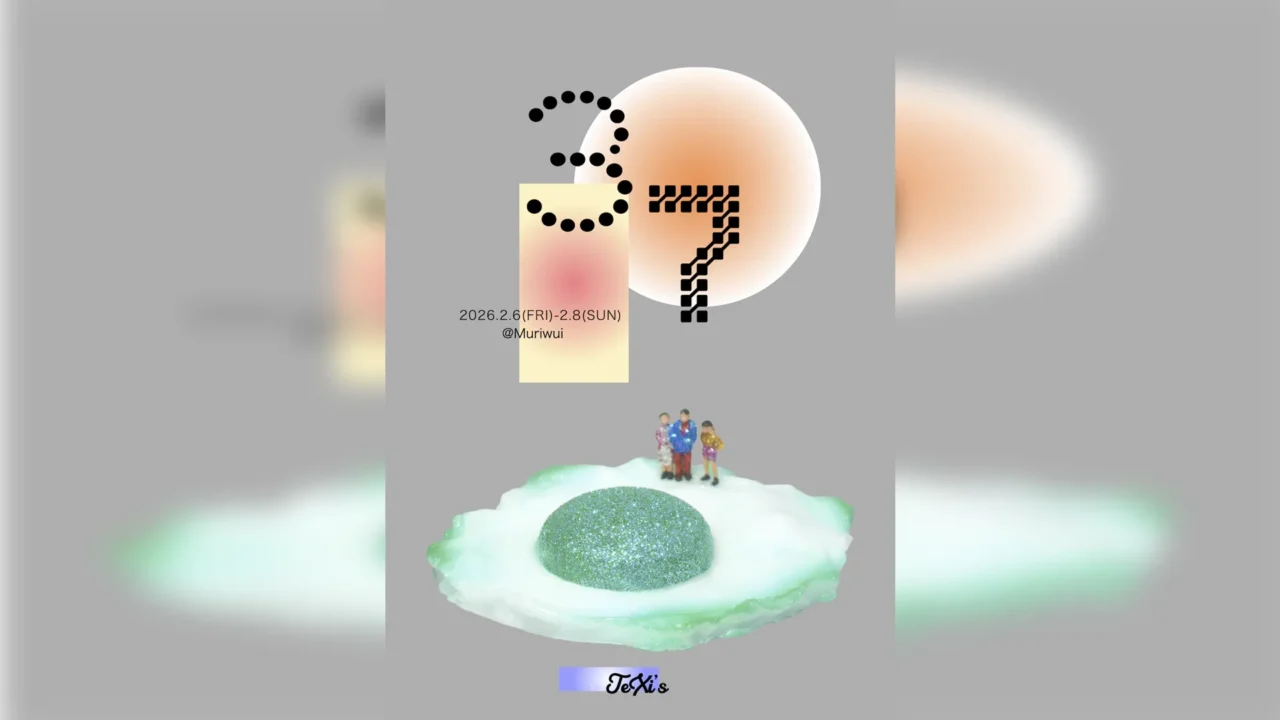

二人の奇縁、そして公共の新しさを目指す思想的共犯関係から始まった祝祭の広場での『ワーグナー・プロジェクト』は、2022年2月に2回目が、そして2023年3月には3回目が開催された。実質的に4回目とも言うべき今回の追悼企画での高山のポジションはあくまでゲストの一人だが、ディレクションを担当したナリトライダーがこれまでの『ワーグナー』を延伸・拡張しているのは明らかだ。今回のライブに参加した大分市で活動するChampagnemanはプロジェクト参加者で、HUNGERは3回目への参加をきっかけにして、楽曲“HIROVA”をGAGLEから発表している。

INDEX

人やカルチャーが交差する、広場やストリート

今回の追悼イベントの具体的な内容に目を向けよう。SkaaiとHUNGERを迎え、Skaaiと共にYouTubeチャンネル「ゲツマニぱん工場」を主宰するJohnが司会を務めたトークでは、アカペラであってもビートを感じさせる作品への両者の見解、配信時代のトレンドについて、ケツメイシやORANGE RANGEやマイケル・ジャクソンらポップスターを経由してのラップの初期衝動、今日のラッパーに求められる役割など、多彩な話題が飛び交った。

HUNGER:役割が今後もっと重要になってくるのは確実。今日のイベントの状況を見てもわかるけど、この場に参加して、仲間をつくって、表現をする。それを自発的に選んで、音楽を通して本音で語り合う、ディスカッションする人がいることが大事だから。

John:ヒップホップって自分の声を持たせてくれる音楽だと思うんです。1990年代から路上のメディアと言われていたように、迫害されたりして不満を抱いていた人たちが、ヒップホップっていうフォーマットを通して世界に自分たちを知ってもらうことができた。

HUNGER:そしてミックスカルチャーなんだよね。ジャンルも混ざるし、人も混ざる。(普通に生きてたら)分かり合えなかったり、混ざり合うことのなかった人ともここなら分かり合える。

Skaai:「俺は出したいから出すぜ」っていう個人のエゴからスタートするものだと思ってます。でも、すでにヒップホップは世界の音楽市場でもっとも聴かれるジャンルになっていて、その役割が多角化してる。メジャーな音楽の「軽めのスパイスとしてラップを使いたい」なんて需要もあるわけで。ただのスパイスになる道具じゃないのは勿論のことだけど、その役割の広さを考えていく必要がある。

静かに熱を帯びるかれらのトークと同時進行して、「カッ!」というボードのトリック音が小気味よく響くスケートパークでは、大分におけるスケボー文化の先達である相原フランシスコ良和たちが子どもたちを指導しつつ、路上で遊んでいる。

大分と別府のあいだにあるパーク「田ノ浦ビーチT-wave」を運営し、大分スケートボード協会会長やスクール講師も務める相原は、2006年にブラジルから別府に移り住んだ日系ブラジル3世だ。彼は今回の広場やストリートの表現をどのようにとらえているだろうか?

相模:ストリートカルチャーの未来がどう変わっていくか気になってます。自分は10代の終わりにブラジルから別府に来て、20代はスケボーを通して仲間をつくって、大分のローカルな一人になっていった感じ。でも、当時の大分では、スケボーやスケーターたちが社会から歓迎されてる雰囲気はありませんでした。

ところが数年前にオリンピックの正式種目になってから、スケボーやダンスにスポーツとしての価値を見出す人が増えて、ポジティブなイメージが持たれるようになった。そういう新しさと付き合うのも新鮮で楽しいし、今日の広場みたいにいろんなジャンルが共存するカオスな状況も好き。だから磯崎さん、高山さん、ナリトライダーさんたちがつくろうとしてる広場に興味があるんですよね。

INDEX

「如何者=異化者」たちのたしかな自由が、自律的に自立していた

自由な自分でありたい。それを誰もが願っている。だがまっすぐにそれを求めるだけでは他者との関係に角が立つ。だから思い悩む。そんな逡巡と躊躇が極限化しつつあるのが今日の日本、世界の状況と仮定するならば、磯崎が構想し、様々なプロセスを経て実現したこの「祝祭の広場」は、きわめて稀な場所と言えるだろう。

追悼のスピーチでダースレイダーは、2019年に法政大学で開催されたシンポジウム「東京は首都足りうるかー大都市病症候群」でのエピソードを語った。建築界の『ノーベル賞』とも呼ばれる『プリツカー賞』を受賞した磯崎の壮行会でもあった同イベントのために、ダースレイダーは磯崎から原稿の代読という奇妙な依頼を受けた。

ダースレイダー:磯崎さんの原稿に、本物と偽物のあいだにある「これはいかがなものか?」という「如何者(いかもの)」の概念に触れている部分があって、そこを朗読してほしいとのことでした。僕はこの「如何者」というアイデアが気に入っています。まさにヒップホップがそうだからです。

音楽なのか? 「いや、いかがなものか」。喋りなのか? 「いや、いかがなものか」。リズムしか鳴ってないんだけど? 「いや、いかがなものか」。

ヒップホップというのは非常に「如何者」で、どこかに属しそうだけど、何かであると言った瞬間にそこから外れていく。つまり完成したイメージを抱きにくいものがヒップホップであり、しかしその周縁的な部分にこそ面白いものがたくさん詰まっている。それは磯崎さんの悪戯っぽいところ、わくわくするものを求めた人物像に近いのではないか。

本物でなく、偽物でもない。しかし常に問いを投げかける存在としての「如何者」。それはおそらく「異化者」のダブルミーニングとして潜在的に磯崎やダースレイダーに理解されていたはずだ。そして言うまでもないことだが、この追悼イベントや『ワーグナー・プロジェクト』に参加したラッパーやアーティストやスケーターや文筆家は、それぞれに社会や地域のなかで疑問や違和感を抱き、それぞれの方法で「異化」してきた者たちだろう。

大分出身・在住のラッパーとして地元から絶大な信頼が寄せられるケンチンミンは、今回の追悼イベントで“この街で生きてる”を披露した。同曲はホームである大分について歌う名曲だが、これが歌われるまでにケンチンミンが見聞きし経験した「異化」のプロセスにこそ要点があるはずだ。

そしてマレーシア人の父と韓国人の母を持ち、多元的なアイデンティティを抱きながら大分駅前の路上でラップを披露することからスタートしたSkaai、あるいはヒップホップシーンの中心である東京ではなく仙台に拠点を定め続けるHUNGERの活動や楽曲にも、かれらなりの「異化」の方法を見出すことができる。太鼓とコラボレーションしたHUNGERの奇作“わ道”のユニークネスを発見したのが、アメリカのアクション映画『ジョン・ウィック:コンセクエンス』だったのも記憶に新しい。

そんな「如何者=異化者」たちが広場に集まり、その大先達としての磯崎新への追悼として、異化のための、「いかがなものか?」と問うための遊戯を一日かけて執り行う。そこには、限定的で仮設的ではあってもたしかな自由が、自律的に自立していた。