まもなく全国ツアーが始まる、ハイバイの『再生』。もとは多田淳之介が2003年に発表した作品だが、同じ状況を3回繰り返すという特異な構造は、演劇人が持つ「演じること」の琴線や、ライブ性によった音楽的な共感を喚起させ、これまでさまざまなかたちで再演やリクリエーションされてきた。

今回の『再生』は、2015年にもいちど演出を手がけている岩井秀人による新たな上演で、当時コラボレーションしていた快快のメンバーからは舞台美術の佐々木文美、衣装の藤谷香子も加わっている。今回の人気作のクリエーションがどのように進んでいるのかも気になるところだが、2015年から2023年に至る8年間という時間が、たとえば「劇団」と呼ばれるような、創作のためのコレクティブにとってどのようなものとしてあるのか、影響を与えているのかも気になってくる。

音楽にせよ演劇にせよ造形美術にせよ、つくることには一定の熱量が必要だが、それを燃やし続けるには労働や暮らしのリアリティとのバランス、折り合いの付け方が問題になる。しかし、それでもつくることは続けたい……というのも人の心だ。佐々木と藤谷に『再生』と快快について語ってもらう今回の対談を通して、クリエーションと集団性、そして人生について考えてみる。

INDEX

(2015年版は)「みんなで集まったっていうのを、すごく大切にしたかった」(佐々木)

ー今回の『再生』は、2015年に岩井秀人さんと快快が全面的にコラボレーションしたバージョンを引き継ぎつつ、『ワレワレのモロモロー2022』に続いて佐々木文美さんが舞台美術、藤谷香子さんが衣装を担当してもいます。お二人にはどのようなきっかけでハイバイから声がかかったのでしょう。

佐々木:覚えてない(笑)。でも2015年をベースにして進化させたい、あの時実現できなかったことを実現したいという話はあったよね。滝をつくるとか。

ー滝!

佐々木:結局、滝は今回も断念して「こうなったら次は山奥の滝壺で再演しよう〜」って話になってますけど。

ーじゃあ、2015年のときのクリエーションはどんな感じだったですか?

佐々木:あのときは、ギリシャ神話や太古のすごい昔から人間がやっていた祭りの話を現場でしつつ、人間の営み、「なんかいろいろあるよね」みたいな話を直感的に交わしながら、自分の身体が納得いくところを目指していった感じですかね。それが『再生』のコンセプトとも連続するという風に思っていたし……。あとちょうど同じ時期に(クリストファー・ノーラン監督の)『インターステラー』を見たあたりで、本棚いいね、ってなったんですよ。

ー遠い宇宙に旅立った主人公のマシュー・マコノヒーが娘と交信する本棚。

佐々木:「これじゃん!」ってなりました。快快の世界観ってけっこうどれもそうだと思うんですけど、まず自分の部屋があって、その中に地球があって、地球の中にさらに宇宙があるみたいな感覚でしょう。自分の小さな部屋に、世界も地球も宇宙も歴史も何もかも入ってるっていうイメージ。

ーそれで思い出しましたが、客席も特設されていて、ものすごい急な傾斜のついたすり鉢状のつくりでしたね。三面が客席になって舞台を取り囲んでいるので、全体が小さな部屋のようにも感じられる。

佐々木:観客も俳優も、動物として舞台上にある泉に水を飲みにくるというイメージもあって、そのミックス。あと、これは当時から誰にも伝わらないだろうなと思ってましたが、全体でイスラームの聖地であるカアバ神殿のイメージもあったんです。だから外側を黒い布で覆って。何だろうな……一体感、みたいな。みんなで集まったっていうのを、すごく大切にしたかったんですよね。

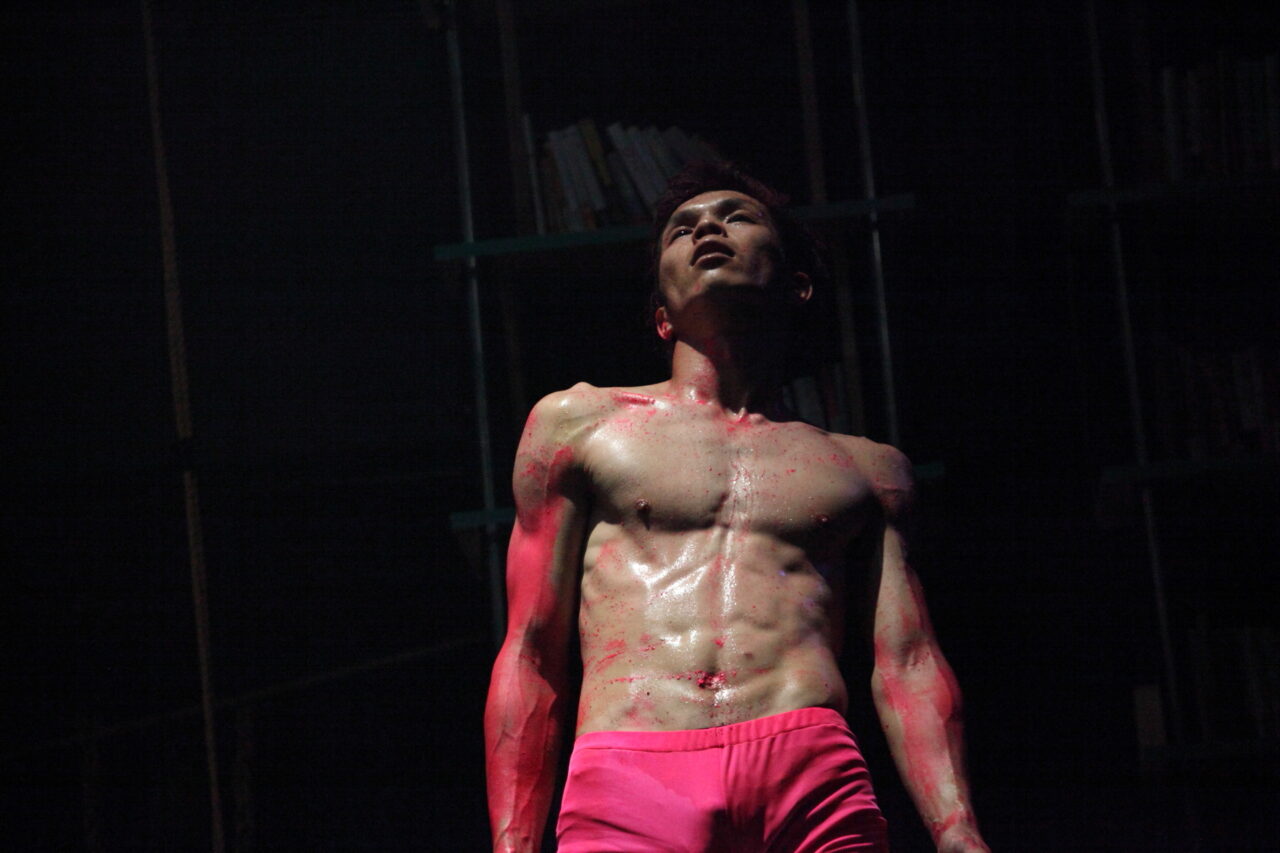

藤谷:カアバ神殿の話はいまはじめて知った(笑)。「なるほどー!」ってなってるよ。たしかに快快の作品は部屋感あるよね。みんなとにかくバラバラの個人で、バラバラの集まりであるってことが衣装でも伝わるといいなと考えた記憶がある。あとはとても具体的で、動きがドラマチックになるような素材を選んでいた。動くと身体が拡張されるみたいな感覚を持てるってことを意識してました。

ー出演者が本当にみんなバラバラの格好だったじゃないですか。『北斗の拳』のケンシロウみたいな格好の人もいれば、バレリーナのようなのもあって。あれは、俳優ごとの経験とか記憶を参考にしている印象もありました。

藤谷:ほぼ、そう。快快の作り方が結構そうなんですけど、個人のトレースなんです。各人のなかでそのときタイムリーなものを集めて作品にする。個人から発したものを『再生』と私のフィルターを通すとあれになりまーす、っていう。服に関しては個人ありきなんでよ。だから今回のバージョンでも、初めましてのダンサーさんたちばかりだから、わざわざ面会の時間を取ってもらって、話を聞きました。

ー藤谷さんの衣装のつくり方はいつもそんな感じ?

藤谷:ほぼ。お稽古に参加できる時間の余裕があれば、ひたすら観察しますけど。私服チェックして、この人はこういう感じが好きで、こういう振る舞いをする人なんだとか。あとはよく「(衣装を着て)テンション上がってる?」という質問をします。

ー衣装を着ることで出演者のテンションを上げたいと思っている?

藤谷:それはもうマスト。マストミッション。自分の衣装をつくりたいという欲望はほぼなくて、舞台の空間を形成する一部としての人、その個人の気持ちの底上げ、援護射撃みたいな。下駄を履かせるじゃないけど、既製品の服だったとしてもその人のために選んでます。重要なことです。

INDEX

「『再生』に惹かれたのって、死ぬってことよりも、命の営みが繰り返されるというところだった」(佐々木)

ー今回の『再生』ではどんな作業を進めていますか? 今回はハイバイ、岩井さんの作品であることが全面に出ています。

佐々木:ハイバイの『再生』なので、前やっていたことを思い出しつつ、忘れつつやってます。さっきの本棚のことを岩井さんは「あの階段さあ」と言っていて、あ、岩井さんのなかでは本棚よりも階段というイメージが残っているんだと思って、そこから連続性を持てそうなかたちを探っていったり。

藤谷:私は基本的な作り方は変わらないようにしてるかな。でも、初めましての人を相手にしているので、掴み切れてない各人の魅力を、喋っただけでどこまでかたちにできるかチャレンジみたいなところがありますね。たぶんお稽古に参加しはじめたらけっこう修正していくと思う。

でもすごいキャスティングですよ。よくぞここまでバラバラの人たちを集めたな、って。

衣裳:藤谷香子 ヘアメイク:須賀元子 撮影:平岩享 アートディレクション:土谷朋子(citron works)

佐々木:そういうのすごいよね、岩井さん。こういうことができるのが演出家なんだと思った。パフォーマーの人たちからも、キョンちゃん(藤谷の愛称)の着せてくれた服に対して「こういう動きをしたい」みたいな発言がけっこう出てたよ。

藤谷:ああ、よかった。安心しました。役に立ってると安心するよね、仕事している気持ちになれる。

ーそもそも多田淳之介さんがつくった『再生』って、2003年当時に社会問題化していたネット集団自殺を題材にしてますよね。自殺のために集まった若者たちの状況を、まったく同じように3回繰り返すという特殊なコンセプト構造の作品で、だからこそ観客の記憶に強く残ってもいる。それを受けた2015年版も本質的には同じテーマだったと思うけれど、ルックはかなり違うものになっていたことを覚えています。

佐々木:私たちのクリエーションでは、みんな結構早い段階で集団自殺のことは忘れちゃってたと思うんだよね。

藤谷:そうだよね。いま言われて、思い出したぐらい。

ーそうだったんですか。

佐々木:自分たちが『再生』に惹かれたのって、死ぬってことよりも、命の営みが繰り返されるというところだったんだろうね。

藤谷:死ぬって話をすると、結局生きるってことになるよね、みたいな。よんちゃん(快快の脚本・演出家の北川陽子)の上演に向けたテキストが快快の歴史に残るぐらいの素晴らしい内容だったし、告知文に「命のお祭り」って書かれていたのは大きい。

ロボットとダンスする。

そんな時代はすぐそこまでやって来ていて、人類に残された最後の希望はそのカラダなんだろうと、カラダにまつわる心なんだろうと私は思います。

舞台、演劇、人間が流行らないこの時代に、場に集い脳を開く時めきが流行らない時代に、多くの「見知らぬ誰か」を集合させ、最も根源的な方法で、極上にポップな肉体を敢えて提示したいと考えます。

私の処女的演劇体験は、民衆に支持され神となったディオニソスの神話を耳にした時、その想像としての体験です。

ディオニソスは日々に疲れた人間の女たちを森へ誘い込み、一夜の狂乱でその命を解放し、女たちはまた逞しく瑞々しい人間へと再生して森を去るのだというそれは「民衆の噂」です。

これこそが演劇だと私は今でも思います。

「再生」という作品の持つ、シンプルな訴え、その演出。演劇の根本をピュアに表現する多田淳之介の発明です。

それを戯曲のように横移動させて、より広く世界に発信したいと考える男、民衆から熱狂的に愛される男、岩井秀人を召還し、ほぼ女の集合体であり、ナチュラルボーングルービィな身体とこころを持つ我々「快快」が肉体を捧げ解放する!

険しい森のような、美しい劇場で(KAAT大好き!)。

ストリートを生きる我々女たちの、ディオニソスの逆召還です。

今この時代に、徹底的に命をあばき、死ぬほど生き生きする事。

それが叶うのであれば、我々は10年分のカラダを喜んでプレゼントしようと、そういう企画です。

私たち人間は常に、再生する生き物で。人間とともに生きてきた演劇にもまた、同じ力があると、思っています!

どうぞ宜しくお願い致します!プロデュース・北川陽子

佐々木:多田さんの『再生』に対する私たち世代なりの受け止め方と返答が加わった作品になった。

ーじつを言うと、2015年に観たときは少しピンとこないところがありました。閉鎖的な空間にぎゅっと押し込められて、そこで3回同じことを見せられるしんどさとか。でも、今回久しぶりにダイジェスト映像を見て、「ああ、これはいまこそ見たいやつだ」と感じたんですよね。自分はいま大分県の別府市でも暮らしていて、これまでの自分の人生になかった環境や人と接する時間を過ごしてるんですけど、出会いようのない人と出会っている感じが『再生』に重なってくるようでした。

佐々木:2015年のゲネが終わったときに、よんちゃん、キョンちゃんの3人で「やっべえ、(これ)こけたかもね」って話してたんですよ(苦笑)。でも初日にお客さんが入ったら「なんか面白かったかも」みたいになった。だから、ピンと来なかった、って人の気持ちは何となくわかる気がするな。逆に、なんで自分は面白いと思ったんだろう、という疑問も湧くけど。

藤谷:『再生』ってエモく見えますけど。実際エモいんですけど。でも、意外と冷静な作品って気もする。

ー3回繰り返されるっていうアイデア自体が、演劇の「すでにあったこと」を再演する不思議さを露わにしているという意味ではすごく冷静ですよね。でも、例えばパフォーマー同士のダンスバトルみたいなシーンでは、新宿の路上で喧嘩にでくわしたときの「おお、やっとるな!」という驚きと人間の情熱をそのつど新鮮に感じたりもして。冷静と情熱のあいだの引き裂かれ、もしくはそれを同時に経験する稀有さがあった気がします。

佐々木:今回の舞台美術は2015年版に対して開けた印象を自分で持っているところがあるんですが、それは反省からなんですよね。前回は3面を客席にしたものの、舞台はすごく正面の強い感じになってしまったと思っていて失敗だったなと自分では思っているんです。今回は全国ツアーもするので、最初から1面にしましょうという話だったから、なおさら「頑張ります!」って気持ちがじつはある。

ーそうなんですね。でも観客としての経験で言うと、傾斜がついた客席に大勢の観客が貼りついているような感覚、観客同士が互いに存在を意識するような構造はよかったですよ。佐々木さんの言う舞台の正面性に負けてなかった。

藤谷:照明のなみちゃん(中山奈美)が、最後に客席を明るくするでしょ。心身を酷使してきたパフォーマーたちの時間を経て、観客に対して「次はお前だ」「お前もやるんだ」と迫っている感じ。あそこで客席がお互いに見えるのはすごくよかった。だから3面は効いてたよ。

佐々木:よかった! いろんな人に助けられて、本当にありがたいです。

INDEX

大きな変化があった、快快にとっての8年間

ー快快自体の話になるのですが、2015年の『再生』から8年が経って、快快はどう変わったと思いますか。『再生』の前から活動形態は変わっていたけれど、鹿児島にいる佐々木さんのように地方に移住するメンバーも現れましたし。

藤谷:変わったね。そういやあ。

佐々木:『再生』のすぐ後に梨乃ちゃん(大道寺梨乃)がイタリアに行ったんだっけ。山崎(山崎皓司)も静岡に行ったり来たりするようになって、みんなで住んでいたシェアハウスも解消して。

佐々木:私はそれまでの制作スタイルがずっと続くとも思っていたけれど、2018年あたりから「もっと休みたい」と思うようになった。自分がもっと幸福状態になるためには、ちょっと仕事を抜いた方がいいって思って、鹿児島に帰ったりして。お金とかのバランスはちょっと考えるけれど、自分もどうせ死ぬし。

藤谷:快快の中で文美と山崎は「風の人」と呼ばれてて、コロナが始まる前に東京を離れた決断の早い者たちとして、みんな眩しい目で二人を見てたよ(笑)。

佐々木:もはや誰かから誘われて作品つくるっていうよりも、自分たちがやりたいことをやるっていうほうにシフトしたかった。動きすぎるよりもちょっとゆっくり動いた方が効率いいんだなって。マジで、急がば回れだなって。

藤谷:急がば回れ!! その言葉、胸に刻むね。もともと快快は生活を大事にする集団だったしね。リハ終わりで飲みに行ったりもそんなしない、すぐ帰る我々。そこは私的に尊敬するべきところで、快快は活動のために生活の幸福をえぐらない。「皆さんさすがです」という印象は、年齢を重ねるごとに進んでます。

佐々木:2019年の『ルイ・ルイ』までは、とりあえずがむしゃらに仕事する自分だったけど、この時は着地点を設定して、何か綺麗なものをつくりたいと思っていたな。『ルイ・ルイ』の「寂しさと付き合う」っていうコンセプトはある種の綺麗な状態を示している印象があって、がむしゃらさを捨てて、そこに至るための計画と着地のバランスを考えられるようになった。もちろん失敗もいっぱいあるんですけど。それがこの8年間の変化かもしれない。

ー藤谷さんはどうですか?

藤谷:2015年あたりからいろんな作家の方と仕事させてもらえるようになって、変わったと思います。衣裳がなくても成立するって意識が強くなったぶん自由になったというか。それは衣装で何をやればいいか見つけやすくなったということだけれど、それによってよりのびのびできるようになった。

藤谷:でも、さっき文美が「どうせ死ぬし」って言ってましたけど、私も歳をとるぶんだけ死が近づいてるので、やっぱりのびのびしたいよね。つまり楽しみ力が上がったってことじゃないですか。

佐々木:岩井さんとの仕事は私ものびのびしてるな。岩井さん楽しそうだけど、そんなに誰とでも仕事できるタイプではない気がする。でもそれにホッとするんだよね。私も大勢と器用には付き合えない人間だから。親近感がわきます。

藤谷:わかるー。

衣裳:藤谷香子 ヘアメイク:須賀元子 撮影:平岩享 アートディレクション:土谷朋子(citron works)

INDEX

「やっぱり健康が大事。みんな健康で長生きしてください」(藤谷)

ー快快、いまのところはなんとく2、3年に一度集まって新作をつくっているタームですが、今後こうしたい、こうありたいというのはありますか?

佐々木:こうなりたいっていう目標がないからこそ、快快をやってこれたところもあるよな、って思います。ちょっと忙しい時期に、会社にするか、みたいな話も出たんですよ。でも誰も責任取りたくないからやめようとなって。みんなそういう関わり方だから、こうなりたい、みたいな快快に対する熱い気持ちを持たないように心がけているのはあります。あと、作品のための話し合いに向けてすごい頑張って考えたことって、だいたい話し合いのときにどうでもよくなる。

藤谷:わかる!

佐々木:快快って個人の脳みそで考えてるっていうよりは、関係性でどんどんできていくから。そういうところが弱さとか疑問を持たれるところだとも思うんですけど、だからこそこういう関係性がずっと続けられたっていうのもある。なので、私は次やれるか毎回不安です(笑)。

ー(笑)

佐々木:作品ができるかできないかって、誰もわかんないし、できたときは何かしらの奇跡が起きちゃったなっていう感じだから。よくわからないですよね。2022年の『コーリングユー』も、とりあえず「できた……」という感じで、ひやひやした。

藤谷:いまとなってはどうやって完成されたか思い出せないぐらいの大変さが。私にとっては快快で作品をつくることはすごく大事な機会なので続けていきたいけど、どうありたいかと聞かれたら……健康で、とか?

佐々木:うん! まだ死なないでほしいよね。みんな心身ともに健康でいてください。

藤谷:昔から快快って伝えたいことがとくにない。そのときの個人の感じを切り取ってお届けする方式だから、それを作品にしていくのは大変で、毎回「さあ、快快のクリエーションが始まるぞ!」と覚悟している。だからやっぱり健康が大事。快快の人に褒められるといちばん嬉しいので、みんな健康で長生きしてください。健康でいてほしい。健康でありたい。

ーばらばらのアメーバがギュッと結びついて、今回はこんなものができました、みたいなのがいいですね。そういう場所があるのはうらやましいことだなっていうのは個人的にすごく思います。それは人間にとって欠かさざるを得ないものだと思うし、かといってそこに同調性のプレッシャーがあるわけでもなく。

僕ら観客は、作品として1時間とか2時間それに立ち会えるぐらいですけど、それ自体がけっこう幸福なことだと思うんですよ。素晴らしい演技を見たとか、素晴らしい物語に出会えたってことにあまり重きを置かず、劇場空間のなかに立ち上がっているある環境に立ち会えて、そして何かを受け取った、舞台にいる人たちもみんな生き生きしてて楽しそうだった、みたいな。それがいちばん大事っていうのが近年の舞台芸術に対する自分の結論なので。

佐々木:たしかに。それわかる。

ーそれは芸術のなかだけで起こることじゃないですしね。暮らしの中でも起きるし、料理してても起きるし。それを強く感じられたら幸せ。

藤谷:いいこと言うなあ。

ーありがとうございます(笑)。

ハイバイ『再生』

2023年6月1日(木)~11日(日)

東京都 東京芸術劇場 シアターイースト

2023年7月1日(土)・2日(日)

三重県 三重県文化会館 小ホール

2023年7月8日(土)・9日(日)

山口県 山口情報芸術センター YCAM スタジオB

原案:多田淳之介(東京デスロック)

演出:岩井秀人

出演:日下七海、小宮海里、田中音江、つぐみ、徳永伸光、南川泰規、乗松薫、八木光太郎、山本直寛

舞台美術:佐々木文美

衣裳:藤谷香子