INDEX

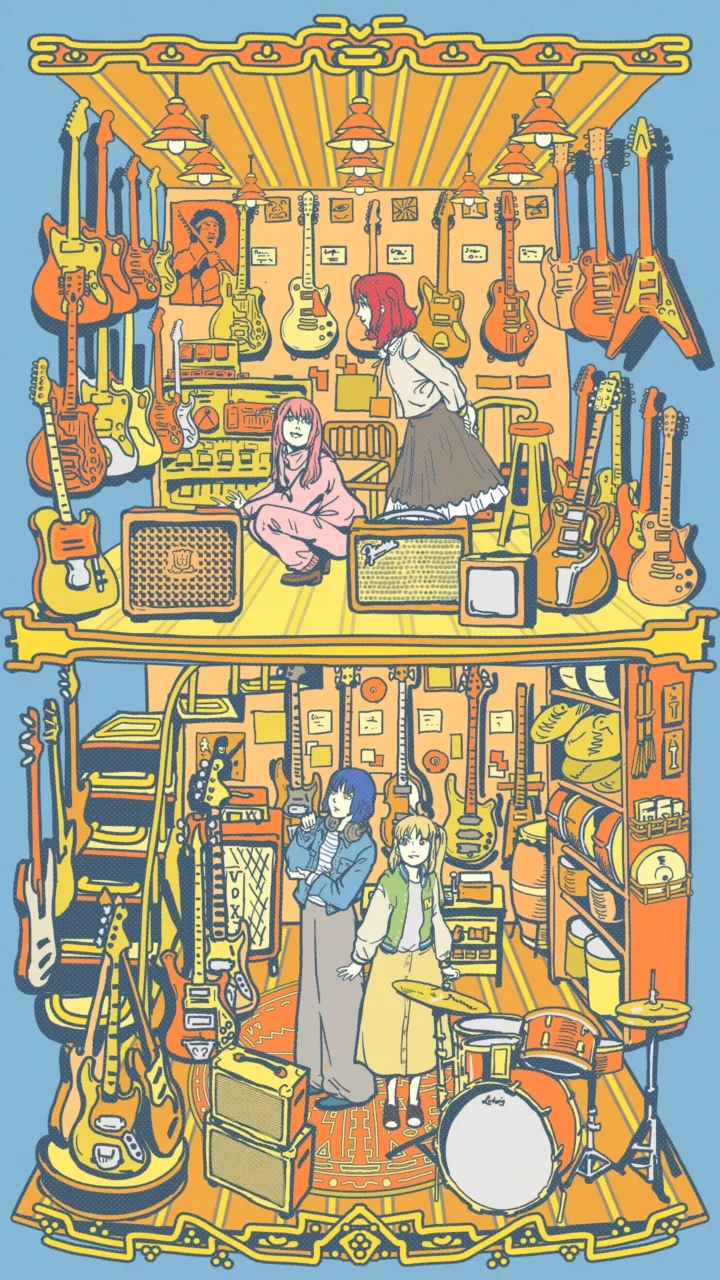

『けいおん!』『ぼっち・ざ・ろっく!』の登場人物に感情移入する理由

ところで、『けいおん!』や『ぼっち・ざ・ろっく!』の登場人物、特に唯や後藤ひとりに視聴者が感情移入するのは、どういった心的メカニズムに起因するものであろうか。ここでは、精神分析医のハインツ・コフートの「自己対象」という概念を「推し」に応用した、精神科医の熊代亨著『「推し」でこころは満たされるのか?』(大和書房)に準拠して話を進める。コフートは心理的な充足感を満たしてくれる対象を自己対象と呼び、双子自己対象という概念を提示する。双子自己対象とは要するに、自分に近い性質を持ったキャラクターを見ると、双子に相対するように親しみを覚え、惹かれてしまう心理のことである。対象に夢中になることで、精神的に満足感を得られるし、ロールモデルになることもあるのだと。

視聴者は後藤ひとりの未熟さを完璧でないと言って切り捨て、彼女から離れてゆくだろうか? むしろ逆だろう。自分にも言い知れぬほころびやほつれやゆるみがあるからこそ、欠点を抱えた自分を彼女に重ね、愛着を抱くのだ。そして、本当に少しずつだが、成長してゆく彼女の姿に感動を覚えるのである。理想となる対象が完璧さを求められないのは、アニメのキャラクターはもちろん、お笑い芸人やアイドルでも同じことだろう。ヘタレキャラがしばしば愛され、視聴者のシンパシーを得るように。そしてそれは、『イカ天』に登場した欠点だらけだが、なぜかどうしても惹かれてしまうバンド、例えば本連載の第1回で触れたスイマーズやマサ子さんや梅毒ジェラシーなどが存在したのと相似形を成すように思う。

また熊代は、アメリカの心理学者アバラハム・マズローの欲求段階説を引用し、自分の理想となる対象は所属欲求を満たしてくれるとも言う。マズローの人間のモチベーションに関するピラミッドでは「所属と愛の欲求」が生理的欲求、安全欲求の次にあたる第3段階に置かれており、それが人間にとっていかに必要かが説かれている。コフート及び熊代の論を敷衍すると、バンドが孕む無限の可能性を見てとることもできる。端的に言えば、ライブで観客の熱い視線や拍手を浴びて承認欲求を満たされると同時に、バンドに加わることで仲間と一体感や連帯感を感じて所属欲求が満たされる。つまり、バンドは劇団や合唱団などがそうであるように、極めてポジティブな効果をもたらしてくれるコレクティブだと言えるだろう。

バンドとは、相互のコミュニケーションの産物であり、集団創作の結晶である。ひとりでゼロから何を作り出せるわけではない。そこが難しくもあり、だからこそ結束した際のパワーは個人では出せない、味わえない快楽を伴うものだ。『けいおん!』も『ぼっち・ざ・ろっく!』も、『イカ天』がそうだったように、その事実をあらためて実感させてくれるのだ。

ちなみに、『少年ジャンプ+』で連載されている『ふつうの軽音部』もまた、人見知りで他者との対話が苦手だが、音楽的には一目置かれている女子高校生の鳩野ちひろが主人公だ。この作品はほぼ男性が関与しない『けいおん!』や『ぼっち・ざ・ろっく!』と較べて、色恋沙汰とバンドが天秤にかけられるのが特徴だ。そして、同漫画はバンドによる集団創作の難しさを残酷なまでに生々しく描いている。

音楽性の違いなどではなく、カップルの成立と破綻によってバンドメンバーが離合集散を繰り返す様は、滑稽かつ戯画的であるが、今の高校生たちにとってのリアルなのかもしれない。だから、男性が殆ど顔を出さず、不自然なまでに色恋沙汰とは無縁である『けいおん!』と『ぼっち・ざ・ろっく!』よりも、こちらの人間関係のほうが「ふつう」である、という揶揄(?)を込めて『ふつうの軽音部』というタイトルを作者はつけたのではないだろうか。

『イカ天』や『けいおん!』や『ぼっち・ざ・ろっく!』がバンドの「表」の顔を表しているとしたら、『ふつうの軽音部』は「裏」の顔を描出してみせた。そう言えるかもしれない。

連載第3回は2025年1月に更新予定。連載「『イカ天』とバンドブーム論――『けいおん!』から人間椅子まで」のTOPはこちら。

※本連載に大幅加筆を加えた『イカ天とバンドブーム論(仮)』(DU BOOKS)より2025年2月に刊行予定。