『イカ天』やそれに類似するムーブメントなどについて3回の連載で紹介する本連載。第2回は、『けいおん!』『ぼっち・ざ・ろっく!』から『ふつうの軽音部』までを題材に2000年代以降のバンドブームについて考察する。

※本連載に大幅加筆を加えた『イカ天とバンドブーム論(仮)』(DU BOOKS)より2025年2月に刊行予定。

INDEX

アニメ『けいおん!』はカッコよさと簡単さの共存で「自分も弾いてみたい」と思わせた

筆者がフィクショナルな理想のバンドの筆頭として挙げたいのが、アニメ『けいおん!』の劇中バンド・放課後ティータイムである。アニメの舞台は女子校の軽音学部。バンドの練習や演奏シーンは殆ど登場せず、放課後に紅茶を飲みながらたわいもないおしゃべりに興じる女子たちの友情が作品の主軸を成している。ドラマティックな展開はほぼ存在せず、部室での無邪気な日常が延々と繰り返される。その作風は「日常系」「空気系」などとも称された。

『けいおん!』のヒットの大きな要因のひとつは、音楽である。主題歌や劇中歌は軒並みオリコンチャートの上位を独占。第1期、第2期合わせて180万枚を超えるCDが売れた。楽曲のクオリティの高さも圧倒的で、特にオリコン週間ランキングで1位を獲得した“GO! GO! MANIAC”や“Utauyo!!MIRACL”を初めて聴いた時はかなり驚いた、というか、正直、呆気に取られてしまった。アニソンとしては、『らき☆すた』のオープニングテーマ、“もってけ!セーラーふく”以来の衝撃であった、と言ってもいい。

アニメに興味がないという人も、騙されたと思ってこの2曲だけは聴いてみて欲しい。スラッシュメタル風の過激なギターリフ、変則的でつんのめるような高速のビートは、グラインドコアやマスロックといったエッジーな洋楽の要素を的確に抽出しており、音楽マニアの心も鷲掴みにするだろう。しかも、普通こうしたヘビーな楽曲に乗るのは男性の野太いシャウトだったりするのだが、『けいおん!』では、愛らしい声色の声優がボーカルをとるため、文字通り世界的にも類を見ない奇妙な化学反応が起きている。メロディに対する歌詞の乗せ方もそうとうにいびつで捩れており、どう考えてもカラオケで歌えるようなシロモノではない。こんな異物感に満ちた曲がオリコン1位を獲得したというのは、最早ひとつの事件と言うべきだろう。

ただし、裏を返せば、オープニングで使われるこの2曲以外はストレートで癖のないロックチューンが劇中歌となっている。放課後ティータイムがライブで演奏するという条件もあったのだろう。あまりにも彼女たちが演奏するのが困難に聴こえる曲はリアリティに欠けるため、採用されなかったと見える。だからこそそれらの曲は、視聴者に「これなら自分でも弾けるんじゃないか」「自分も弾いてみたい」と思わせた。

実際“ごはんはおかず”、“ふでペン ~ボールペン~”、“わたしの恋はホッチキス”、“ふわふわ時間”、“天使にふれたよ!”といった曲は、容易にコピーが可能な構造を有している。当然、バンドスコアも発売されているから、放課後ティータイムのように演奏するハードルはさほど高くないのだ。そして放課後ティータイムの劇中での演奏は絶妙なヘタウマ加減で、見事なリアリティを獲得している。これは、演奏したミュージシャンたちがあえて巧く演奏しすぎないように配慮されたもので、神は細部に宿ることを証明していると言える。また、『けいおん!』効果が楽器の売り上げが爆発的に増加したことは、各種データでも証明済みである(※)。『けいおん!』も(そしてのちに触れる『ぼっち・ざ・ろっく!』も)また『イカ天』に続く、「バンドをやる」ブームを誘発したのだ。

※帝国データバンクの調査によると、2022年度は『ぼっち・ざ・ろっく!』の影響で、新たにギターを始めるライト層向けの販売が増加した楽器店もみられたという。アニメやマンガの影響で楽器の売上が伸長した例としては過去に『涼宮ハルヒの憂鬱』や『けいおん!』、『響け!ユーフォニアム』等がある。

もちろん、バンドを組むまでいかずとも、楽器の鍛錬に励み、その実力を衆目に向けて発信する者も増えた。実際、ニコニコ動画やYouTubeには、『けいおん!』の主題歌やキャラクターソングを思い思いにコピーした動画が溢れかえっている。魅力的なキャラクター造形を誇る『けいおん!』には、登場人物に自己を同化させ、パンクやヒップホップや『イカ天』がそうだったように「あれなら自分にもできそうだ」と思わせる力があった。それは、かつてバンドブームの頃、『イカ天』の熱気に魅せられて多くの若者が楽器を手にした光景にもダブって見えるのだ。

少し視点を変えてみると、もっと様々なことが見えてくる。作中で軽音楽部の女子高校生たちを演じた声優たちが、一堂に会し、劇中歌を演奏するというライブが2009年と2011年に行われた。彼女たちが実際に演奏したのはわずかであり、多くはプロのバンドが音を出していた。いわゆる「あてぶり」である。だが、そのわずかな実演が感動と感涙を呼んだのだった。声優陣はキーボードの琴吹紬を演じた寿美菜子を除いては楽器初心者であり、当然演奏は拙い。だが、その拙さや未熟さが曰く言い難い訴求力を持ち、観る者の胸を打つのだ。

巧拙に還元されない演奏や歌が、時として不可思議な魅力を放つのはさして珍しいことではない。これもまた、『イカ天』に通じる現象だろう。演奏はうまいにこしたことはない? いや、そういう問題じゃない。演奏がうまければうまいほど審査員はそのバンドを絶賛しただろうか? そして、視聴者は自分に引き寄せてそれらの演奏に感情移入しただろうか? 答えはノーである。未熟だからこそのびしろがあり、ポテンシャルを秘めている。それを『イカ天』の視聴者も、『けいおん!』のファンも無意識のうちに感知していたのではないだろうか。

例えばThe Shaggs(※)のような、普通に考えれば下手くそなバンドがなぜ多くのリスナーを虜にするのか。理屈では説明のつかない切なさや蒼さが込められているとしか言いようがない。ただ言えるのは、声優たちの一生懸命で全力投球の高校球児のような姿に、どうしても声援を送りたくなってしまう、ということだ。それは、親が子供の成長を見守る姿にどこか似ているかもしれない。

※アメリカの3姉妹によって結成された女性ロックバンド。ヨレヨレでヘロヘロの演奏が特徴で、通常の巧い下手の基準からは遠く離れているが、坂本慎太郎をはじめ、多くのファンが存在する。ヘンリー・ダーガーに代表されるアウトサイダーアートになぞらえて、アウトサイダーミュージックと呼ばれたりする。

INDEX

バンドで演奏する魅力を再発見したアニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』

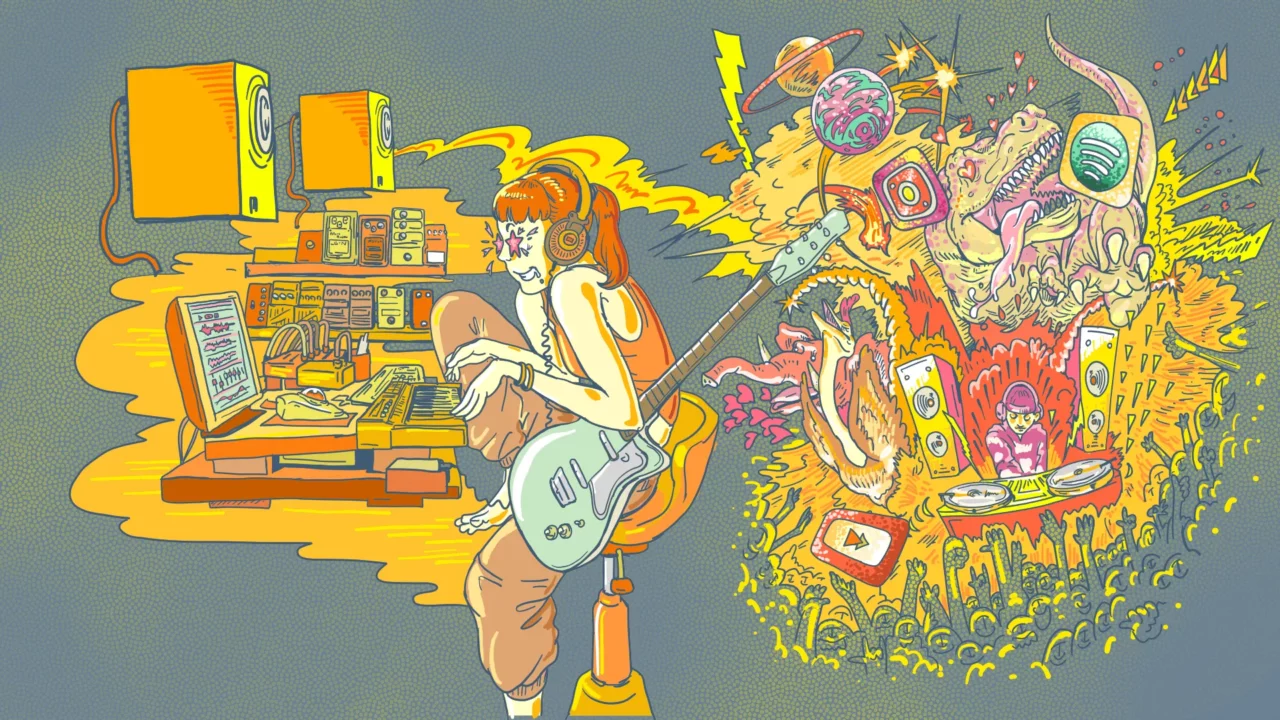

2022年に放映が開始されたアニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』もまた、女子高校生たちがバンドを組む人気アニメ。「令和の『けいおん!』」などと呼ばれたりもしている。『けいおん!』と異なるのは、舞台が学校の軽音学部ではなく、最初からライブハウスだということ。技術的に拙いところがあるのは『けいおん!』にも通じるが、主人公は陰キャでコミュ障の高校生の後藤ひとり(通称ぼっちちゃん)。バンドを組むほど他者と協働する度胸がなく、自分がギターを弾いていることを示すために、ギターを背負って登校するも、誰にも気づいてもらえない。だが、たったひとりで延々と練習を続けてきた彼女のテクニックは驚愕もので、動画サイトにこっそりアップした演奏には誰もが一目置いている。

後藤ひとりが自己表現をアウトプットする場として動画サイトを選択したというのが今時だな、と思う。むろん、『イカ天』の頃はこんなに便利で手軽なプラットフォームもなかった。当然、ボーカロイドも発売されていない。目立ちたいと思ったら『イカ天』にビデオを送るのが最も手っ取り早い手段のひとつだったのだ。テレビの地上波に自分の姿が映れば嬉しいに決まっているし話題にもなる。更に審査員に認められれば自信もつくことだろう。つまり、どちらも目立とう精神と承認欲求に支えられているわけだ。2次元と3次元という違いこそあれ、両者は下支えしていた心性というのは共通していると言えるだろう。

物語が進むにつれ、後藤ひとりは徐々にそのギターの腕前を人前でも発揮できるようになってゆく。文化祭のステージでは弦が切れるというアクシデントをはねのけ、バンド仲間が持ち込んだカップ酒の空瓶で、ボトルネック奏法を披露してみせる。こうした機転の利かせ方は、『けいおん!』でも風邪で喉を傷めたボーカルの平沢唯に代わって、突如ベースの秋山澪が歌いだすという場面にも近い。

なお、同アニメの作中バンドである結束バンドの1stアルバム『結束バンド』は、2023年の年間Billboard JAPANダウンロードアルバムチャート『Download Albums』で首位を獲得した。同作はリリースからチャートインし続け、通算首位獲得数は7回、トップ10入りは21回というロングヒットで2023年の年間チャートを制した。

繰り返すが、今は、後藤ひとりのような陰キャのコミュ障でも、機材さえあれば自室で音楽を完結させることができる。発信のプラットフォームも充実しているし、わざわざ外に出て友達を作ってバンドを組まなくても、音楽がやれる時代なのだろう。その象徴が後藤ひとりである。だが、ひとりは陰キャだが、いや、陰キャだからこそと言えるかもしれないが、学園祭の大舞台やライブハウスでスポットライトを浴びたいという想いを秘めている。こういう人は意外に多いのではないだろうか。

もちろん、ひとりで完結させる音楽にはそれなりの愉しみがたくさんある。ネットを通じて作品を流布させることで、同好の士やファンと繋がることもできるだろう。だが、生身の人間が聴衆を前にライブをやることはやはり特別な快楽をもたらす。リアルタイムで返ってくる歓声や拍手や手拍子に憧れる者は多いはずだ。だからなのだろう、ボーカロイドで音楽を作っていたPでも、のちにバンドを結成する者は少なくない。米津玄師やYOASOBIのAyaseもボカロP出身だが、人前で顔出しをしてライブを行うことで得られた感興は、当然それなりのものがあったのではないか。

INDEX

『けいおん!』『ぼっち・ざ・ろっく!』の登場人物に感情移入する理由

ところで、『けいおん!』や『ぼっち・ざ・ろっく!』の登場人物、特に唯や後藤ひとりに視聴者が感情移入するのは、どういった心的メカニズムに起因するものであろうか。ここでは、精神分析医のハインツ・コフートの「自己対象」という概念を「推し」に応用した、精神科医の熊代亨著『「推し」でこころは満たされるのか?』(大和書房)に準拠して話を進める。コフートは心理的な充足感を満たしてくれる対象を自己対象と呼び、双子自己対象という概念を提示する。双子自己対象とは要するに、自分に近い性質を持ったキャラクターを見ると、双子に相対するように親しみを覚え、惹かれてしまう心理のことである。対象に夢中になることで、精神的に満足感を得られるし、ロールモデルになることもあるのだと。

視聴者は後藤ひとりの未熟さを完璧でないと言って切り捨て、彼女から離れてゆくだろうか? むしろ逆だろう。自分にも言い知れぬほころびやほつれやゆるみがあるからこそ、欠点を抱えた自分を彼女に重ね、愛着を抱くのだ。そして、本当に少しずつだが、成長してゆく彼女の姿に感動を覚えるのである。理想となる対象が完璧さを求められないのは、アニメのキャラクターはもちろん、お笑い芸人やアイドルでも同じことだろう。ヘタレキャラがしばしば愛され、視聴者のシンパシーを得るように。そしてそれは、『イカ天』に登場した欠点だらけだが、なぜかどうしても惹かれてしまうバンド、例えば本連載の第1回で触れたスイマーズやマサ子さんや梅毒ジェラシーなどが存在したのと相似形を成すように思う。

また熊代は、アメリカの心理学者アバラハム・マズローの欲求段階説を引用し、自分の理想となる対象は所属欲求を満たしてくれるとも言う。マズローの人間のモチベーションに関するピラミッドでは「所属と愛の欲求」が生理的欲求、安全欲求の次にあたる第3段階に置かれており、それが人間にとっていかに必要かが説かれている。コフート及び熊代の論を敷衍すると、バンドが孕む無限の可能性を見てとることもできる。端的に言えば、ライブで観客の熱い視線や拍手を浴びて承認欲求を満たされると同時に、バンドに加わることで仲間と一体感や連帯感を感じて所属欲求が満たされる。つまり、バンドは劇団や合唱団などがそうであるように、極めてポジティブな効果をもたらしてくれるコレクティブだと言えるだろう。

バンドとは、相互のコミュニケーションの産物であり、集団創作の結晶である。ひとりでゼロから何を作り出せるわけではない。そこが難しくもあり、だからこそ結束した際のパワーは個人では出せない、味わえない快楽を伴うものだ。『けいおん!』も『ぼっち・ざ・ろっく!』も、『イカ天』がそうだったように、その事実をあらためて実感させてくれるのだ。

ちなみに、『少年ジャンプ+』で連載されている『ふつうの軽音部』もまた、人見知りで他者との対話が苦手だが、音楽的には一目置かれている女子高校生の鳩野ちひろが主人公だ。この作品はほぼ男性が関与しない『けいおん!』や『ぼっち・ざ・ろっく!』と較べて、色恋沙汰とバンドが天秤にかけられるのが特徴だ。そして、同漫画はバンドによる集団創作の難しさを残酷なまでに生々しく描いている。

音楽性の違いなどではなく、カップルの成立と破綻によってバンドメンバーが離合集散を繰り返す様は、滑稽かつ戯画的であるが、今の高校生たちにとってのリアルなのかもしれない。だから、男性が殆ど顔を出さず、不自然なまでに色恋沙汰とは無縁である『けいおん!』と『ぼっち・ざ・ろっく!』よりも、こちらの人間関係のほうが「ふつう」である、という揶揄(?)を込めて『ふつうの軽音部』というタイトルを作者はつけたのではないだろうか。

『イカ天』や『けいおん!』や『ぼっち・ざ・ろっく!』がバンドの「表」の顔を表しているとしたら、『ふつうの軽音部』は「裏」の顔を描出してみせた。そう言えるかもしれない。

連載第3回は2025年1月に更新予定。連載「『イカ天』とバンドブーム論――『けいおん!』から人間椅子まで」のTOPはこちら。

※本連載に大幅加筆を加えた『イカ天とバンドブーム論(仮)』(DU BOOKS)より2025年2月に刊行予定。