細野晴臣の記念碑的作品に再解釈を施した『HOSONO HOUSE COVERS』のリリースを祝した「短期連載:『HOSONO HOUSE』再訪」。

2回目の書き手は松永良平。安部勇磨、Cornelius、くくく(原田郁子&角銅真実)のカバーをお題に、3組の細野晴臣との近しい関係性にフォーカスをあてて『HOSONO HOUSE』の日本国内における影響について考えてもらった。

INDEX

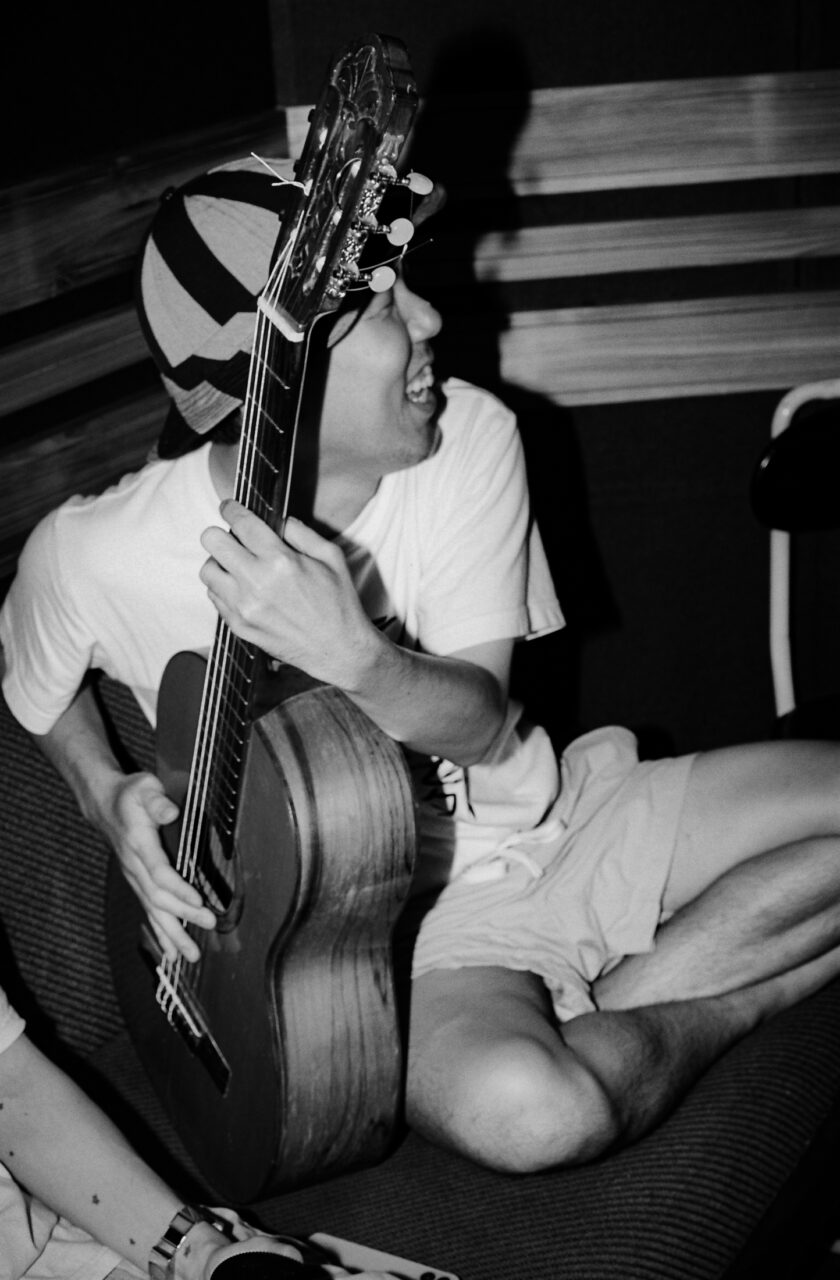

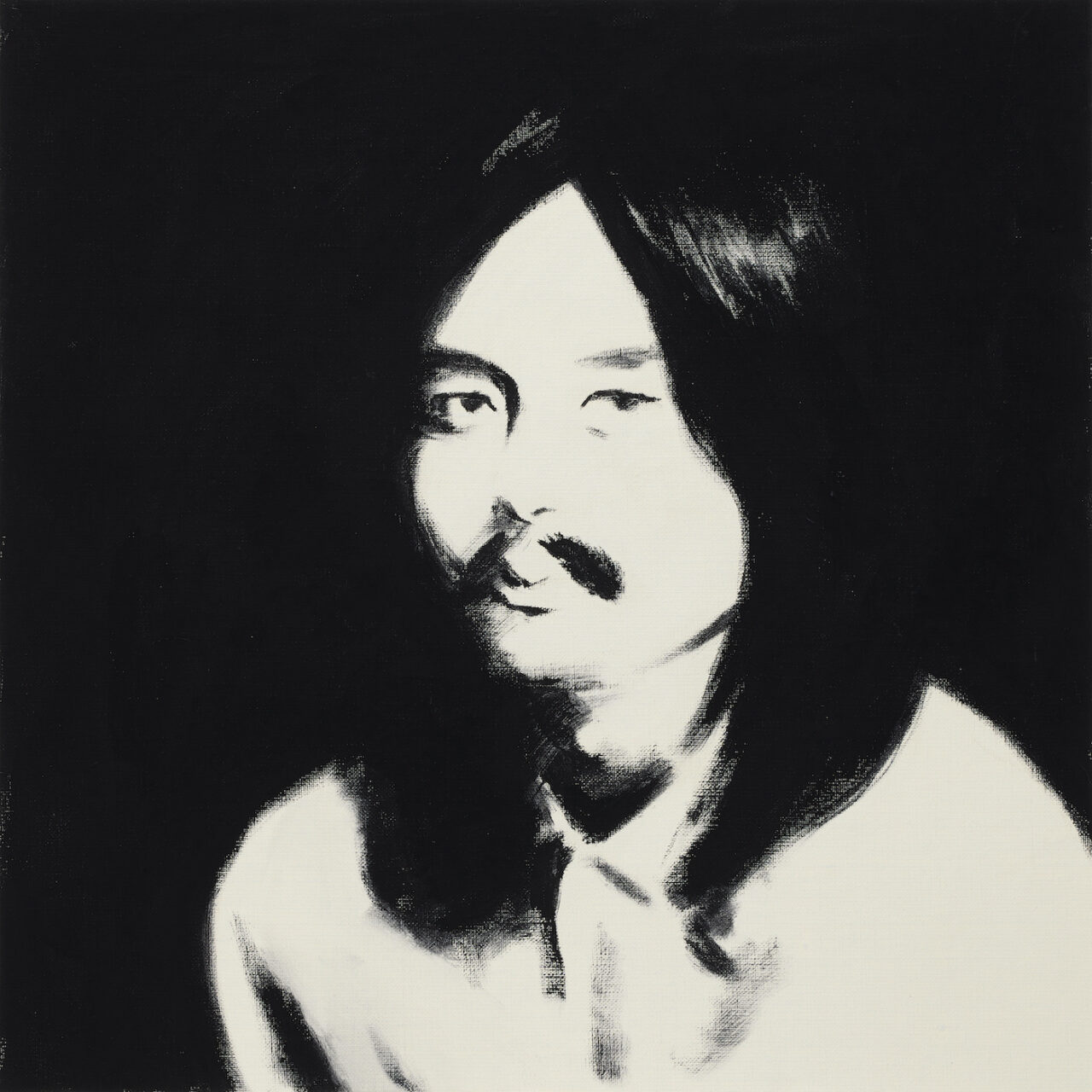

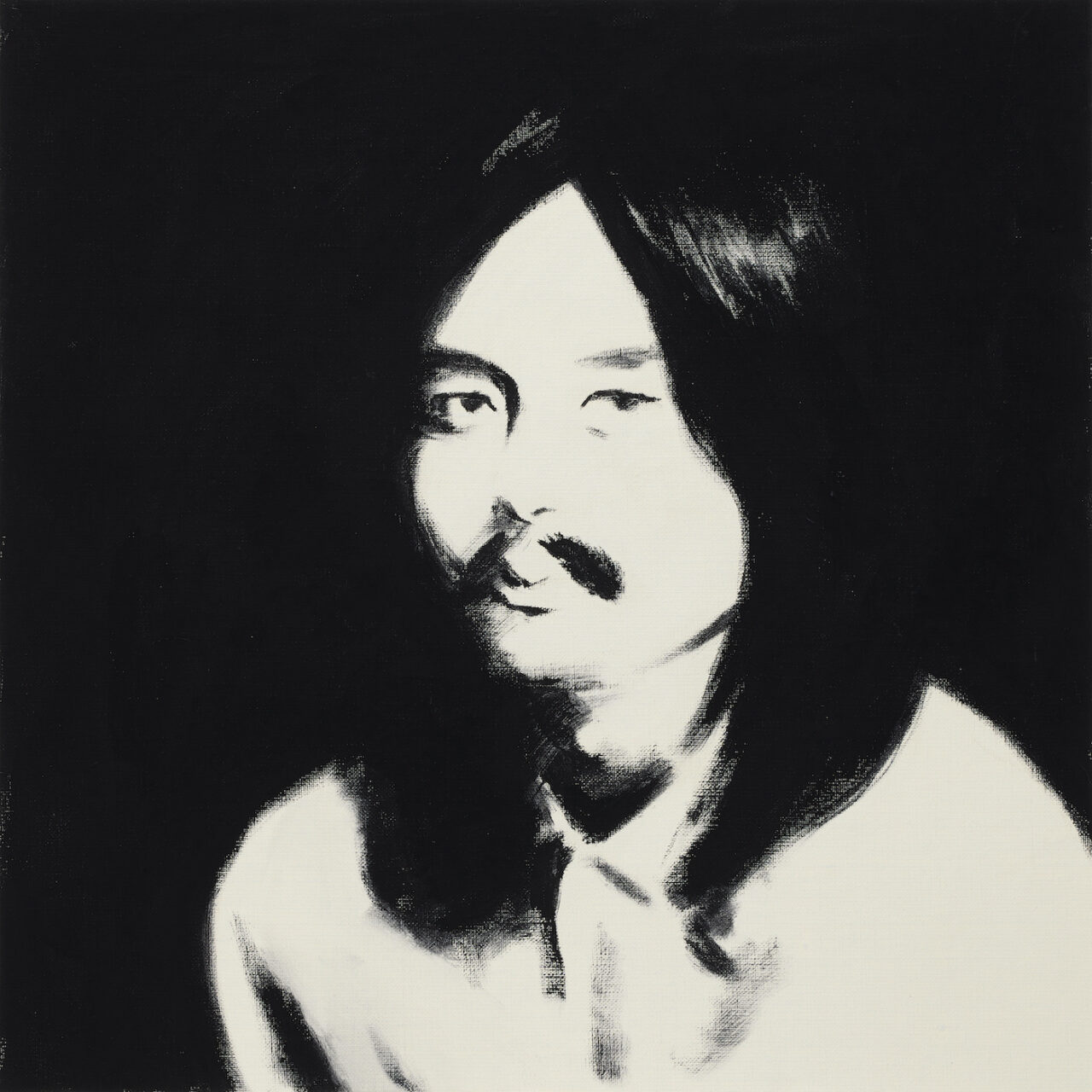

1947年東京生まれ。音楽家。1969年、エイプリル・フールでデビュー。1970年、はっぴいえんど結成。1973年ソロ活動を開始、同時にティン・パン・アレーとしても活動。1978年、イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)を結成、歌謡界での楽曲提供を手掛けプロデューサー、レーベル主宰者としても活動。YMO散開後は、ワールドミュージック、アンビエント、エレクトロニカを探求、作曲・プロデュース・映画音楽など多岐にわたり活動。2019年に音楽活動50周年を迎え、同年3月に1stソロアルバム『HOSONO HOUSE』を自ら再構築したアルバム『HOCHONO HOUSE』を発表した。音楽活動55周年を迎えた2024年、13組によるカバーアルバム『HOSONO HOUSE COVERS』が発表された。

“風をあつめて”と“冬越え”に表出した「細野節」について

細野晴臣“冬越え”の、サビの後半に出てくる<季節の>の「のー」の取り扱い方について、長年考えている。コードに対する音符の置き方が曖昧というか、「細野節」としか喩えようのない微妙な音の伸ばし方、その魅力。オリジナルの『HOSONO HOUSE』(1973年)バージョンでは、わりとまっすぐに伸ばしつつ、うっすらとうねりをつける。“風をあつめて”(1971年)の<青空を>の「をー」の扱い方に近い。

あの浮遊するようで直線的なメロディーと歌唱を細野が選択したのは、理屈ではなく感覚的なところだろう。つまりそれが「節」ということ。当時の細野は、まだ歌に対して慣れがないゆえに、なるべくコブシやビブラートをつけない(ジェームス・テイラーをお手本に)という意識はあったかもしれない。

だが、あの説明が難しい音階のチョイスには生来の、細野自身の肌になじむ感覚が作用しているように思う。ぬくもりとさびしさ、知っていることと知らないことの「間(あわい)」みたいなもの。それを初めて感じたのが“風をあつめて”の「をー」で、続いて特徴的に顔を出した曲が“冬越え”だと思う。

INDEX

ゆらめく「細野節」、安部勇磨の歌う“冬越え”

『HOSONO HOUSE COVERS』で“冬越え”を歌ったのは、安部勇磨だ。果たして彼は「のー」をどう歌っているだろうか。

この“冬越え”は、アルバムから先行配信の2曲目に選ばれていた。配信シリーズはマック・デマルコの“僕は一寸”でスタートし、日本人アーティストとしては彼が最初だ。

イントロでは、はっぴいえんどがLAでレコーディングした3rdアルバム『HAPPY END』(1972年)のラストに登場する“さよならアメリカ さよならニッポン”のリフをちょっとオマージュ。

アメリカンミュージックとジャパニーズミュージックの「あわい」へと漕ぎ出した時期(ヴァン・ダイク・パークスという巨大な音楽のるつぼ的人格との出会いも含め)の細野に思いを馳せつつ、その旅路のはるか先を生きる1990年生まれの安部が、コタツを囲んだパーティーに現在の細野を迎え入れているような温もりがある。ふわふわとした女性コーラスも楽しい。『HOSONO HOUSE』ならぬ、「ABE HOUSE」みたいな感覚も意識されているだろう。

肝心の「のー」は、「の」に力点が置かれ、若干シャープ気味になってから少し下がる。オリジナルとは少し違うアクセントを置くことが安部勇磨の「節」だ。細野自身が1974年の『ホーボーズ・コンサート』で披露している珍しい弾き語りバージョンにも近い気もする。ライブで歌うことを意識すると、あそこはどうしても力が入って変化するのかもしれない。

ちなみに、2019年に発表された『HOCHONO HOUSE』での細野自身による46年ぶりのセルフカバーでは、「のー」はふわっと空中に解き放たれ、ゆるやかに上昇して消えてゆくような歌い方になっていた。何が正解か、なんてあらかじめ設定していない。細野の表現は、何かを記念碑のように固定してそこに固執するのではなく、AIには解析不可能なゆらめきを絶えず生成しながら変化することの大切さを、いつだって未来に向けて伝えている。

INDEX

細野晴臣との近しい関係から紡がれた3つのカバー

本稿のテーマは、『HOSONO HOUSE COVERS』に収録されている安部勇磨“冬越え”、Cornelius“薔薇と野獣”そして、くくく“CHOO CHOO ガタゴト”の3曲を題材にして、『HOSONO HOUSE』の日本国内での影響を考察せよ、というものだった。

この3組に共通していえるのは、他の参加アーティストよりもかなり細野と近い距離にいるということだ。安部は『音楽ナタリー』の連載コラム「細野ゼミ」で、ハマ・オカモトと共に細野から音楽講義を受けてきた。Corneliusの小山田圭吾は再始動したYellow Magic Orchestraで2008年からサポートを務めていた。

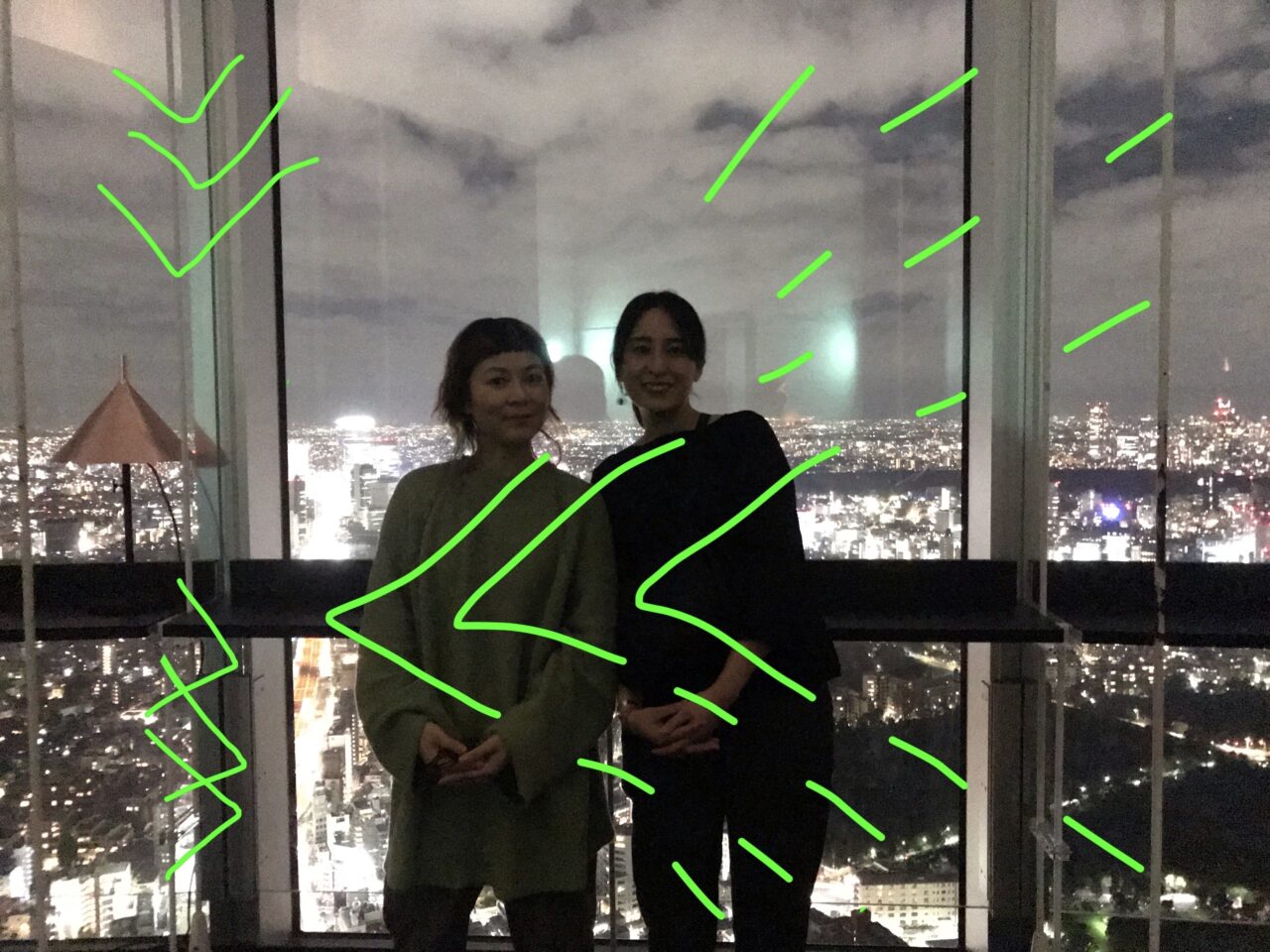

原田郁子と角銅真実の音楽ユニットである「くくく」は、2022年6月26日大阪中之島公会堂でおこなわれた細野にとって5年ぶりのコンサートを奔放な演奏でバックアップした。安田成美が40年ぶりにセルフカバーした“風の谷のナウシカ(2024 Ver.)”でも、細野とのトラック制作に2人は関わっているし、2024年の6月に行われたバリ島での公演にも細野に帯同している。

そうした距離の近さが多少は作用しているのか、この3者のカバーからは、細野の「あわい」を、音楽キャリアや性格など、多角的な視点から探っているような眼差しがなんとなく感じ取れる。会話から感じとった空気とか、ユーモアとか、音楽愛というようなものも含まれるだろう。つまり、日本国内への広い影響というより、細野と近くで接する人々が受けてきた影響と問いかけの最新バージョンといったほうがいいかもしれない。

INDEX

「ジャンル」や「スタイル」では捉えきれない『HOSONO HOUSE』に息づく感覚

安部勇磨の“冬越え”については、さっきも書いたように、土台には“さよならアメリカ さよならニッポン”と『HOSONO HOUSE』の「あわい」がある。バンドを離れて自分の好きなことができる安堵と未知の世界へ踏み出す不安、その間での揺れ方は、ソロ活動でアメリカツアーを精力的におこなう安部自身の現在の心境とも重なってゆくものだろう。

Cornelius“薔薇と野獣”は、『夢中夢』(2023年)以降なテイストを持つバンド演奏の醍醐味を残しつつ、曲が先に進むにつれダブ的なカオスへと展開し、夢の向こうへと道を探る。小山田の声の震えが伝わるほどの生々しいボーカル録音には狭山ハウスでの冒険的な録音環境への思いがあるかのよう。中盤からの展開には『HOSONO HOUSE』の時点ではまだ細野が体験していなかった瞑想的な境地、テクノロジーがもたらす未来の音との出会いがきっと意図されているだろう。

くくく“CHOO CHOO ガタゴト”が、アルバム中もっとも自由奔放なカバーであることは衆目一致するところだろう。『HOSONO HOUSE』の頃はまだアメリカ西海岸しか実体験していなかった細野が、やがて広く体験してゆく異世界の音楽への道案内を、未来から来た天使のようにくくくの2人が耳元でささやいているようにも思える。想像と体験の「あわい」が作り出す地図の上を、くくくと細野の列車はガタゴトと走るのだ。

こうしたカバーが日本から生まれているということの面白さが、逆に海外に伝わるといいなと思う。『HOSONO HOUSE』はスライ・ストーンやジェームス・テイラーの影響を受けた日本人の音楽だ、と解説するよりも、「ジャンル」や「スタイル」という線引きを越えて「あわい」に息づいているという意味でユニバーサルな価値を持つ作品だと考えたい。

「人間」は「人」と「人」の「間(あわい)」と書くが、つくづくそれはよくできた言葉で、『HOSONO HOUSE』は、人と時代の巡り合わせによって生まれ、半世紀を超える大きな「あわい」を作りながら、今なお現代も揺らしているんだなというのが、この3曲を聴いて心から思うことだ。

『HOSONO HOUSE COVERS』(LP)

2024年11月6日(水)発売

価格:5,500円(税込)

HHKB-001

[SIDE A]

1. 相合傘 / TOWA TEI

2. 福は内 鬼は外 / John Carroll Kirby feat. The Mizuhara Sisters

3. 住所不定無職低収入 / mei ehara

4. CHOO CHOO ガタゴト / くくく(原田郁子&角銅真実)

5. 冬越え / 安部勇磨

6. 僕は一寸 / Mac DeMarco

[SIDE B]

1. 恋は桃色 / Sam Gendel

2. 終りの季節 / rei harakami

3. 薔薇と野獣 / Cornelius

4. パーティー / SE SO NEON

5. ろっかばいまいべいびい / 矢野顕子

https://hosonohouse.lnk.to/COVERS

https://hosonohouse-cover.com/