2024年も東京圏への転入傾向は続き、3年連続の超過を記録した。理由は数あれど、首都のいたるところに人やものが溢れている現実に変わりなく、「過剰性」は街の一つのアイデンティティになったと言えるだろう。過剰性に慣れた人々は、AIのようなテクノロジーを利用する一方、ノイズをキャンセリングし、行き過ぎた行列や広告はお金を払ってスキップするなど、過剰にあるもののなかから、自らに必要なものとそうでないものを取捨選択している。しかし、上手に使いこなせる人ばかりではなく、目まぐるしいスピードに気圧されて、変わりゆく社会の価値観に馴染めずにいる人もいるかもしれない。

そうした過剰性やAIの進化著しい時代に、クリエイターはどう向き合っていけばいいのか。そんな問いを立て、「過剰性のニワ」というテーマで実践的なプロジェクトを立ち上げたのが、「SEKISUI HOUSE – KUMA LAB」の平野利樹スタジオだ。

生成AIをはじめとするデジタルツールの発達により、建築家の仕事内容も変わろうとしている時代に、世界中からKUMA LABに集まった東京大学の院生たちは、「過剰性」とどう向き合ったのか。学生たちの最終講評を担った建築家・隈研吾と平野利樹(SEKISUI HOUSE – KUMA LABディレクター、東京大学特任講師)の対談を通じて、生成AI時代の建築の役割や人間とAIの関係性、これからの「豊かさ」について考える。

INDEX

「SEKISUI HOUSE – KUMA LAB」のミッションと、「過剰性のニワ」というテーマ

SEKISUI HOUSE – KUMA LABは、積水ハウスと建築家・隈研吾により、建築分野で国際的な人材を育成するためのプラットフォームとして、2020年に東京大学総長室総括プロジェクト機構内に設立された。歴史的資料のデジタルアーカイブや、デジタルファブリケーションの制作環境が整備され、世界で活躍する建築家による設計スタジオプログラムなどが提供されている。また、世界の大学との合同スタジオの開講を通じて、東京大学を建築教育における国際的なハブとしても機能させている。

そしてこのKUMA LABに開設された5つのスタジオのうちの一つ、「平野利樹スタジオ」が取り組んだ演習テーマが、本稿で取り上げる「過剰性のニワ」だ。まずはその概要を紹介しよう。

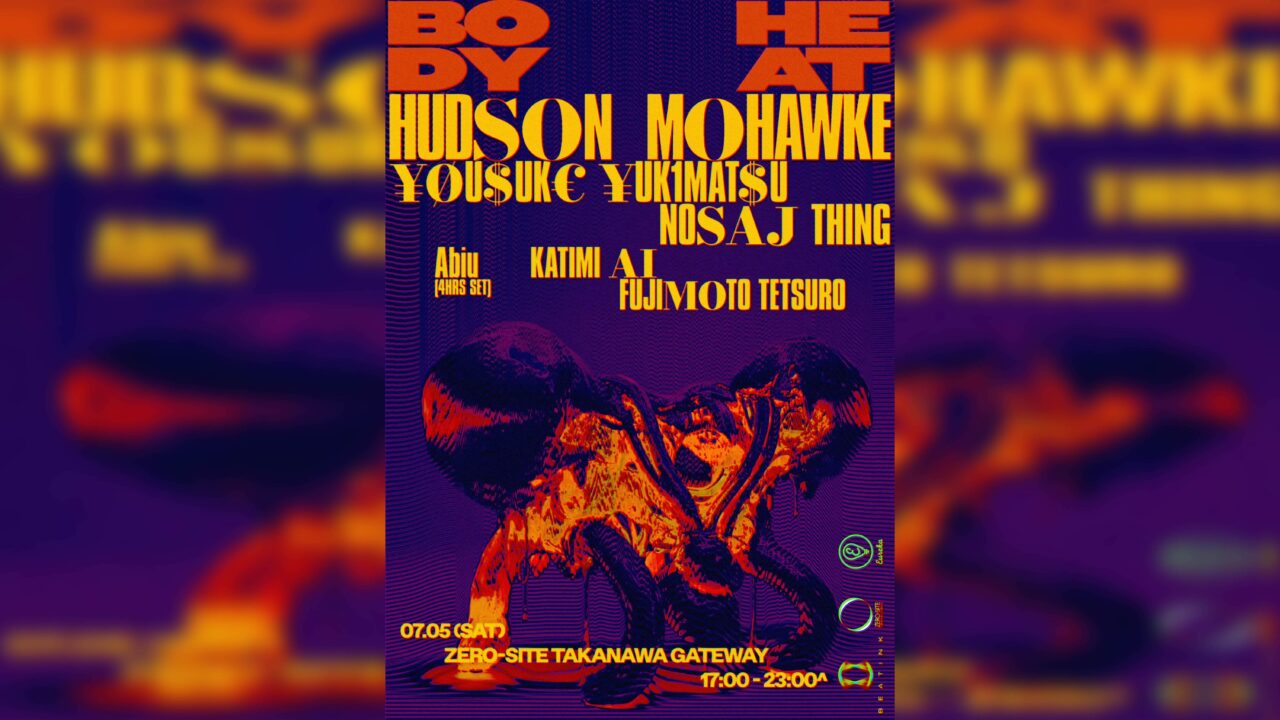

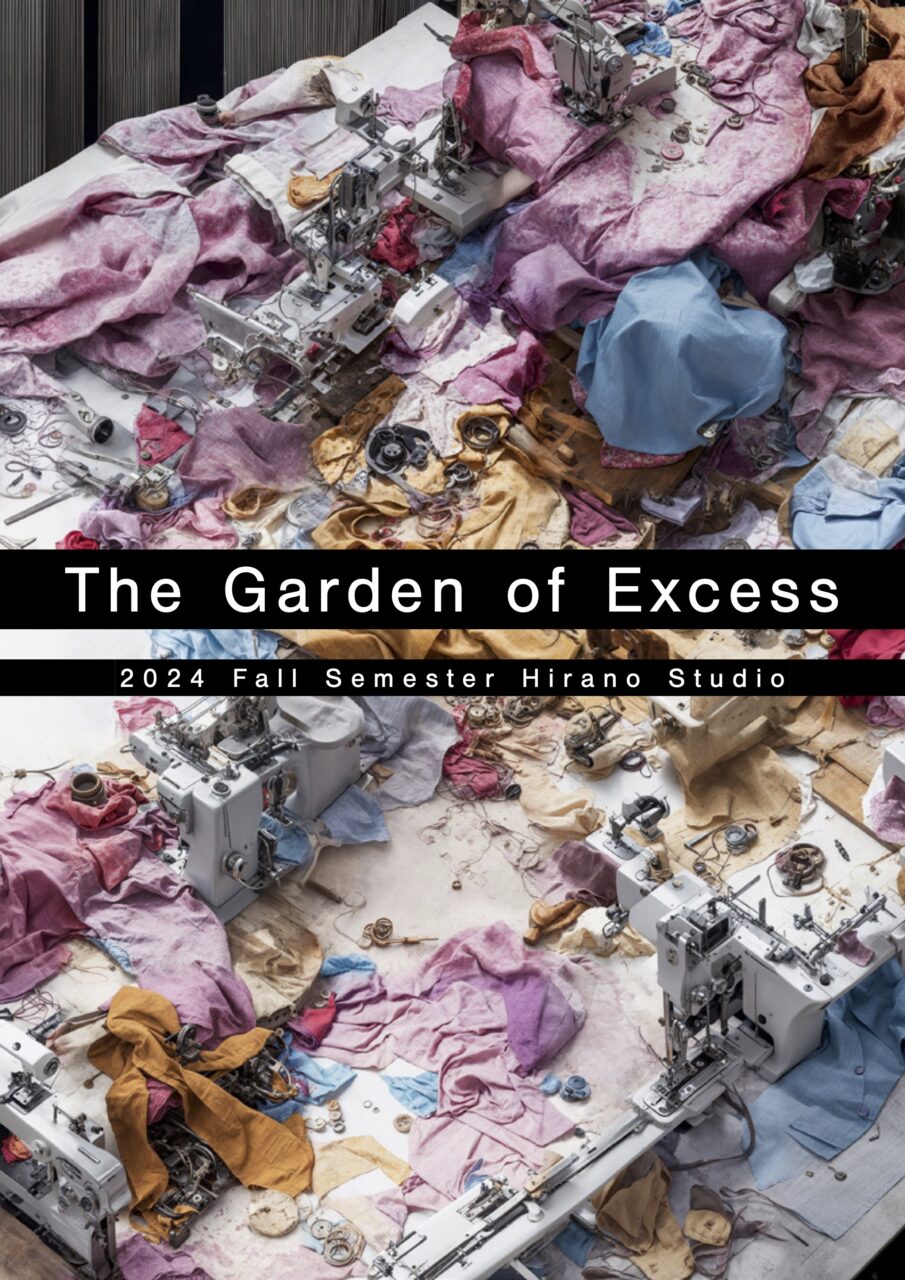

「過剰性のニワ」

私たちはいま、物質や情報が過剰にあふれる「過剰性の時代」を迎えています。ある研究によれば、2020年頃には地球上の人工物の総量が生物資源を上回ったとされ、このような物質の過剰化は、人類の活動が地質学的レベルにまで影響を及ぼす「人新世」という概念を生み出しました。これを受けて、「人工」と「自然」による従来の二分法も再考を迫られています。

一方、この約30年間のインターネット普及の過程で、人類は膨大なデータをネット空間に蓄積してきました。こうした情報の過剰化は、学習データを基盤とする生成AIの出現を促し、いまや人間の介在なしに新たな情報を大量に生み出す段階にまで至っています。これまで人間にしかないとされてきた創造性は、こうしたAIの台頭によって揺らぎ始めています。

では、このような過剰性の時代に対して、建築という領域はどのように応答できるのでしょうか。本スタジオでは、建築物の設計という従来の守備範囲を超え、過剰化した世界のなかで私たちが今後どのように生き、思考し、創造していくのか、そのあり方を総合的に探究していきます。

KUMA LAB×積水ハウス『EXCESS』ー過剰性の時代に建築はAIと何ができる?ー オフィシャルサイトより

今回、こうした探求の実践として選ばれた「庭」という存在はかつて、人間と自然が調和する空間であり、不要なものを排除しながら理想の風景を作り出してきた。しかし、過剰性の時代において「理想の庭」を描くことはもはや困難と言っていい。プラスチックごみが海を埋め尽くし、宇宙にはスペースデブリが漂い、どこからが「自然」で、どこからが「人工」なのか、その境界線が定かではないからだ。

こうした「過剰性」が当たり前になりつつある世の中をただの混乱と捉えるのではなく、その中に新しい秩序を生み出す可能性を見出すことはできないか、という命題がこのプロジェクトの出発点だ。それは、2000年後半にイギリスの哲学者・ティモシー・モートンが提唱した、「きれいな自然と汚れた人工物」という二元論を超えて、混沌と向き合う「ダークエコロジー」という考え方にも通じている。