2024年も東京圏への転入傾向は続き、3年連続の超過を記録した。理由は数あれど、首都のいたるところに人やものが溢れている現実に変わりなく、「過剰性」は街の一つのアイデンティティになったと言えるだろう。過剰性に慣れた人々は、AIのようなテクノロジーを利用する一方、ノイズをキャンセリングし、行き過ぎた行列や広告はお金を払ってスキップするなど、過剰にあるもののなかから、自らに必要なものとそうでないものを取捨選択している。しかし、上手に使いこなせる人ばかりではなく、目まぐるしいスピードに気圧されて、変わりゆく社会の価値観に馴染めずにいる人もいるかもしれない。

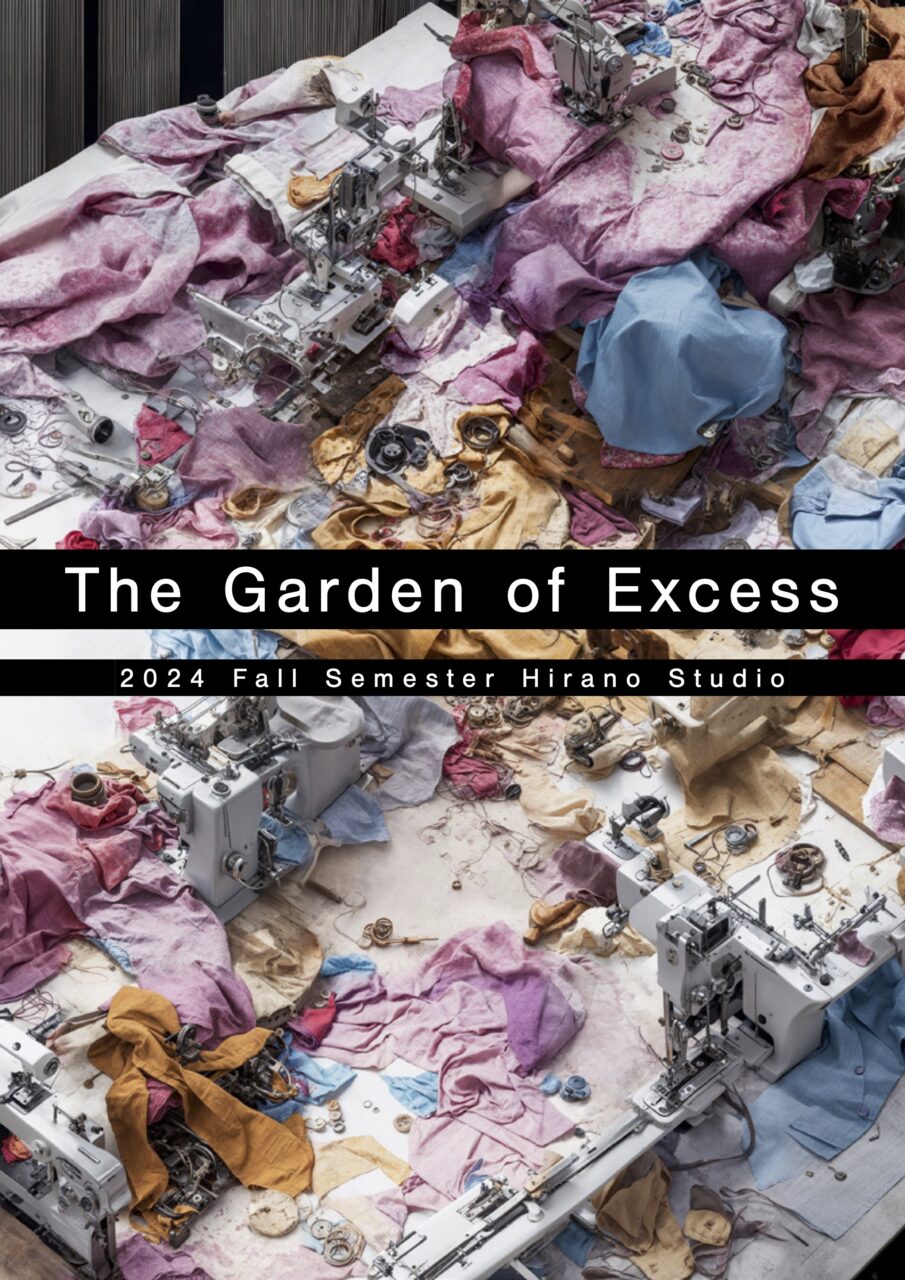

そうした過剰性やAIの進化著しい時代に、クリエイターはどう向き合っていけばいいのか。そんな問いを立て、「過剰性のニワ」というテーマで実践的なプロジェクトを立ち上げたのが、「SEKISUI HOUSE – KUMA LAB」の平野利樹スタジオだ。

生成AIをはじめとするデジタルツールの発達により、建築家の仕事内容も変わろうとしている時代に、世界中からKUMA LABに集まった東京大学の院生たちは、「過剰性」とどう向き合ったのか。学生たちの最終講評を担った建築家・隈研吾と平野利樹(SEKISUI HOUSE – KUMA LABディレクター、東京大学特任講師)の対談を通じて、生成AI時代の建築の役割や人間とAIの関係性、これからの「豊かさ」について考える。

INDEX

「SEKISUI HOUSE – KUMA LAB」のミッションと、「過剰性のニワ」というテーマ

SEKISUI HOUSE – KUMA LABは、積水ハウスと建築家・隈研吾により、建築分野で国際的な人材を育成するためのプラットフォームとして、2020年に東京大学総長室総括プロジェクト機構内に設立された。歴史的資料のデジタルアーカイブや、デジタルファブリケーションの制作環境が整備され、世界で活躍する建築家による設計スタジオプログラムなどが提供されている。また、世界の大学との合同スタジオの開講を通じて、東京大学を建築教育における国際的なハブとしても機能させている。

そしてこのKUMA LABに開設された5つのスタジオのうちの一つ、「平野利樹スタジオ」が取り組んだ演習テーマが、本稿で取り上げる「過剰性のニワ」だ。まずはその概要を紹介しよう。

「過剰性のニワ」

私たちはいま、物質や情報が過剰にあふれる「過剰性の時代」を迎えています。ある研究によれば、2020年頃には地球上の人工物の総量が生物資源を上回ったとされ、このような物質の過剰化は、人類の活動が地質学的レベルにまで影響を及ぼす「人新世」という概念を生み出しました。これを受けて、「人工」と「自然」による従来の二分法も再考を迫られています。

一方、この約30年間のインターネット普及の過程で、人類は膨大なデータをネット空間に蓄積してきました。こうした情報の過剰化は、学習データを基盤とする生成AIの出現を促し、いまや人間の介在なしに新たな情報を大量に生み出す段階にまで至っています。これまで人間にしかないとされてきた創造性は、こうしたAIの台頭によって揺らぎ始めています。

では、このような過剰性の時代に対して、建築という領域はどのように応答できるのでしょうか。本スタジオでは、建築物の設計という従来の守備範囲を超え、過剰化した世界のなかで私たちが今後どのように生き、思考し、創造していくのか、そのあり方を総合的に探究していきます。

KUMA LAB×積水ハウス『EXCESS』ー過剰性の時代に建築はAIと何ができる?ー オフィシャルサイトより

今回、こうした探求の実践として選ばれた「庭」という存在はかつて、人間と自然が調和する空間であり、不要なものを排除しながら理想の風景を作り出してきた。しかし、過剰性の時代において「理想の庭」を描くことはもはや困難と言っていい。プラスチックごみが海を埋め尽くし、宇宙にはスペースデブリが漂い、どこからが「自然」で、どこからが「人工」なのか、その境界線が定かではないからだ。

こうした「過剰性」が当たり前になりつつある世の中をただの混乱と捉えるのではなく、その中に新しい秩序を生み出す可能性を見出すことはできないか、という命題がこのプロジェクトの出発点だ。それは、2000年後半にイギリスの哲学者・ティモシー・モートンが提唱した、「きれいな自然と汚れた人工物」という二元論を超えて、混沌と向き合う「ダークエコロジー」という考え方にも通じている。

INDEX

「過剰性のニワ」を設計する3つのステップ

プロジェクトの最初のステップでは、画像生成AI(Stable Diffusion / FLUX)を活用し、個々の無意識に潜むオブセッション(強迫観念)を可視化した。従来の建築の根拠となってきた機能性や経済性、政治的合理性ではなく、個人の奥底にあるオブセッションを設計の出発点とする、新たなアプローチだ。

これは、これまで「個人的なもの」とされてきたオブセッションに深く入り込むことこそ、現代における共有可能な美学の鍵となるのではないか、という仮説に基づいている。実際に、シュルレアリズムの自動記述の実験では、無意識に深く潜るにつれて筆記に現れる言葉から「私」のような主語が消え、個人的な意識を超えた集合的無意識へと接続されていくことが示唆されている。この探究の先に、過剰性の時代における新たな価値観として「情報量の膨大さの美学」を見出せないかと考えたわけだ。

続いて、各自のオブセッションを小さな「箱庭」の世界に落とし込む。古来より、心理療法の手法のひとつとして知られ、無意識のイメージを外在化し、客観視するために用いられた箱庭。ここでは画像生成AIに加え、3Dモデル生成AI(Marigold、Stable Fast 3D)を用いて、デジタルとフィジカルの狭間にある「過剰な世界」の構造を考えた。

最後に、学生たち一人ひとりが箱庭を基に、スケールや敷地に制約を設けず、「過剰性のニワ」を構築。デジタルとフィジカルの両面からアプローチし、断片化された世界を新たな形で結び直すことで、未来の世界の在り方を模索した。

学生たちの最終講評を終えた後、平野利樹が隈研吾にインタビューする形式で、生成AI時代の建築の役割や人間とAIの関係性、これからの「豊かさ」について対談が行われた。

INDEX

1990年代にアメリカで新興したデジタル設計と生成AI時代の共通項

平野:最初に平野スタジオ全体の感想からお聞きしたいと思います。このスタジオをやっていて思い出したのが、隈さんがニューヨークのコロンビア大学にいた1990年代頃にバーナード・チュミが始めたペーパーレススタジオ(*)です。当時出始めた、ハリウッドの特撮技術などのデジタルテクノロジーを応用して「新しい建築」の実践を試みた、教育現場における実験的なスタジオでした。それと似たようなことが今回のスタジオでも起こっていて、新しいものが芽生えそうな予感がします。

*バーナード・チュミ(Bernard Tschumi):スイス生まれの建築家・理論家。建築と哲学、文学、映画理論を融合させた革新的な設計思想が特徴で、建築を静的な空間ではなく、動的な「出来事の場」として捉え、脱構築主義(Deconstructivism)を代表する建築家の一人として知られる。

ペーパーレススタジオ:1990年代にコロンビア大学建築学部(GSAPP)で導入されたコンセプト。コンピュータを活用し、手作業のドラフティングを排除することで、新しいデザインの可能性を追求したもの。一部では手描きスケッチの重要性を軽視するものだと批判されたが、デジタル設計が主流となった現在では、建築教育の革新的な取り組みとして評価されている。

隈:バーナード・チュミがペーパーレススタジオを始めたときは、「とんでもなく変なことを始めたやつがいる」というのが周囲のリアクションだったわけです。建築の世界は、実在の建造物、つまり「リアリティ」にこそ価値があるという考えがまだ根強かった。リアリティが全くない画面の中の世界に突き進んでいこうとするチュミは、世間から冷たい目で見られていたような気もするんだけど、今の世の中はむしろ逆なのかもしれない。AI無しではもう世の中が進まない雰囲気があって、そういった危機感がAIを作っているようなところがある。1990年代と30年後の2020年代を比較して、似ているところと対照的なところがあるような気がしますね。つまり、これまでの建築の現場では全てをそぎ落とさないと合格点を取れないところがあった。だから、平野さんが表現する「過剰」な日常と建築スタジオの現場は相容れなかった。

しかし、今回のスタジオはむしろ、その「過剰」に適応する能力を学生に求めている。学生たちの取り組みを通して、現代の建築学生がAIに全く抵抗なく順応している印象を受け、頼もしく思いました。彼らの日常は既にそういうイメージやテクノロジーが溢れる過剰性の中にある。その過剰性の波を「どう波乗りするか」が彼らの日常であって、それの延長線上に今回のようなプロジェクトがあるように感じました。通常の建築のスタジオの「全てを削り取る」方向性と逆の態度を学生に求めているので、学生たちはすごくハッピーに見えましたね。

1954年生。1990年、隈研吾建築都市設計事務所設立。慶應義塾大学教授、東京大学教授を経て、現在、東京大学特別教授・名誉教授。50を超える国々でプロジェクトが進行中。自然と技術と人間の新しい関係を切り開く建築を提案。主な著書に『隈研吾 オノマトペ 建築 接地性』(エクスナレッジ)、『日本の建築』(岩波新書)、『全仕事』(大和書房)、『点・線・面』(岩波書店)、『負ける建築』(岩波書店)、『自然な建築』、『小さな建築』(岩波新書)、他多数。

平野利樹(ひらの としき)/ 写真右

1985年生。2009年、京都大学建築学科卒業。2012年、プリンストン大学建築学部修士課程修了後、Reiser + Umemoto勤務。2016年、東京大学建築学専攻博士課程修了。東京大学建築学専攻助教を経て、現職。建築意匠・建築設計を専門に、建築における新しい美学とは何かを、デジタルテクノロジーの活用や、美術・哲学など他領域との議論を通して探究。2020年から東京大学総括プロジェクト機構 国際建築教育拠点総括寄付講座 SEKISUI HOUSE – KUMA LAB特任講師を務める。作品として 《Reinventing Texture》《Ontology of Holes》など。著書として『a+u 2017年5月号 米国の若手建築家』(ゲスト編集)など。

INDEX

「過剰性のニワ」は新時代に必要とされるさまざまなタイプの建築家を育てるプロジェクト

平野:削ぎ落としていくのではなく、過剰なものを求めていく先に新しい建築のあり方や価値観はあるのでしょうか?

隈:新しい「建築様式」を生む必要はないけれど、新しい「建築家」を生む可能性があるなと思います。それはつまり、実物の建築を作らずにイメージだけを作り、運営やオペレーションの建築だけをする建築家が出てくるかもしれないということ。これからの時代に必要とされる、色々なタイプの建築家を育てるためのスタジオなのだろうという気がしました。

ペーパーレススタジオが生まれた1990年代の一部のスタジオで育った連中のなかにも、映画産業に進んだ人間もいる。従来の建築の枠を超えた場所に行ったわけで、今回のスタジオを経験した学生には従来の建築家の枠を超えた仕事がどんどんできるようになっていくかもしれない。そういうことこそが一番必要なのだと思います。

平野:そうですね。ペーパーレススタジオ出身のジョセフコシンスキー監督は、『トロン: レガシー』や『トップガン マーヴェリック』を手がけて今や売れっ子ですよね。

隈:そういう連中がこの中からも出てきてくれたら面白いなと思います。それに、日本に来たこともやっぱり面白いと思っていて。日本には、アニメを初めとするように、記号的なものと映像的なことを組み合わせる独特な文化があると思うんです。

ヨーロッパから来てくれた留学生もいますが、ヨーロッパ的な記号や映像の扱いとは違う日本流のぐちゃぐちゃなミックスの扱い方をここで勉強することで、さらに自由度が増すはず。日本で学んで、彼らが持っている縦割りの考え方を壊して、より自由になって自分の国に帰ってくれることを期待したいです。