30年前からすでにクィアの若者たちのリアルを見つめ、圧倒的にポップなセンスでそれらを生き生きと映し出していた映画監督、グレッグ・アラキ。彼の作品群のような映画は、もしかすると現代でもほとんど見当たらないものかもしれない。それは、彼の映画には「オルタナティブ」がもっとも勢いのあった時代のヒリヒリとした空気感が、そこにはっきりと刻まれているからだ。

そんな、1980年代末から1990年代にかけて、アメリカンインディペンデントから華々しく現れたグレッグ・アラキの映画が近年再発見されている。HIV陽性の若者たちを描き、新しいクィア映画のムーブメントとされた「ニュー・クィア・シネマ」の先駆的な作品と言われる『リビング・エンド』(1992年)。そして、刹那的な若者たちの姿をときに過激な描写も交えて活写した『トータリー・ファックト・アップ』(1993年)、『ドゥーム・ジェネレーション』(1995年)、『ノーウェア』(1997年)からなる「ティーン・アポカリプス・トリロジー」は、2024年に再上映されると熱狂的に迎えられた(日本でも『ドゥーム・ジェネレーション』と『ノーウェア』が上映された)。

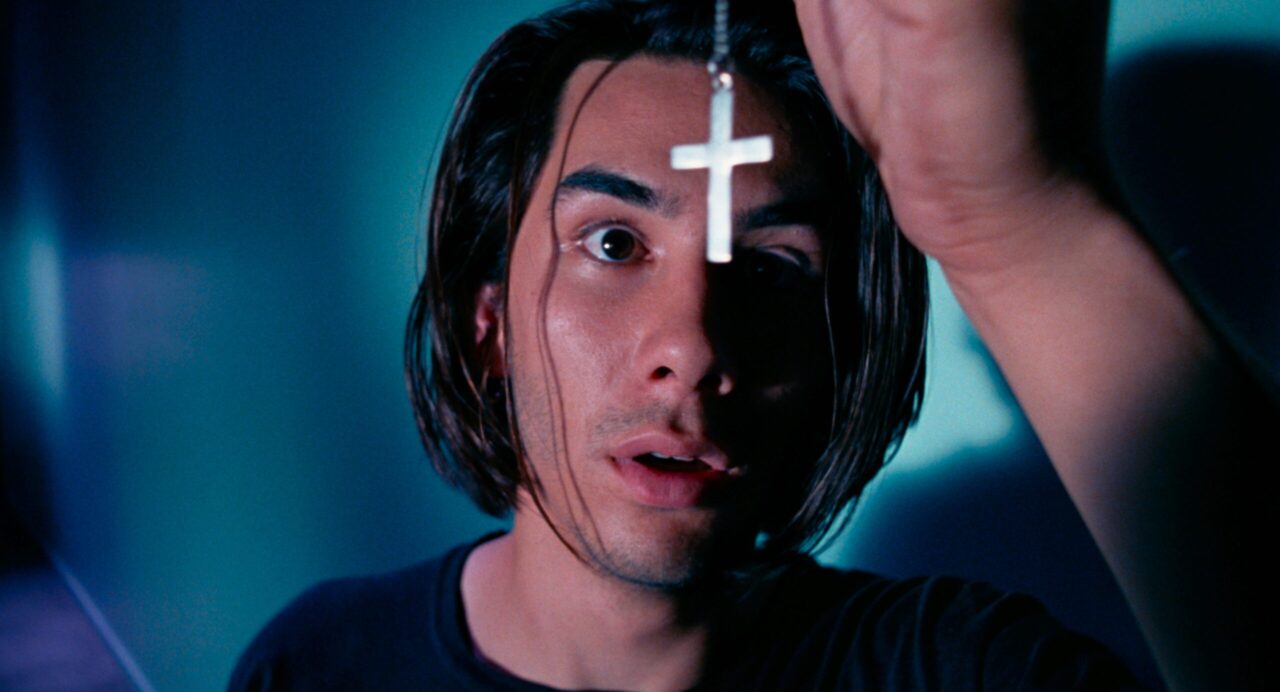

そして、今回新たに日本で劇場初公開されるのは、スコット・ハイムの同名小説を原作とする『ミステリアス・スキン』(2004年)。性的虐待を受けた少年ふたりのトラウマを描くシリアスな作品であると同時に、アラキ監督のユニークなセンスが注入された一本でもある。若き日のジョセフ・ゴードン=レヴィットとブラディ・コーベットが演じる少年たちの「痛み」が、そこにはたしかに息づいている。

若者たちの行き場のないエモーションをみずみずしく描きだしてきたグレッグ・アラキは、現代の若者たちをどんな風に眼差し、彼らに何を感じているのだろうか。1990年代、「ニュー・クィア・シネマ」、オルタナティブであることの意味、そして、チャーリーXCXが出演していることも話題の新作『I WANT YOUR SEX』にこめたメッセージについて。オルタナティブとクィアカルチャーのレジェンドに話を聞いた。

INDEX

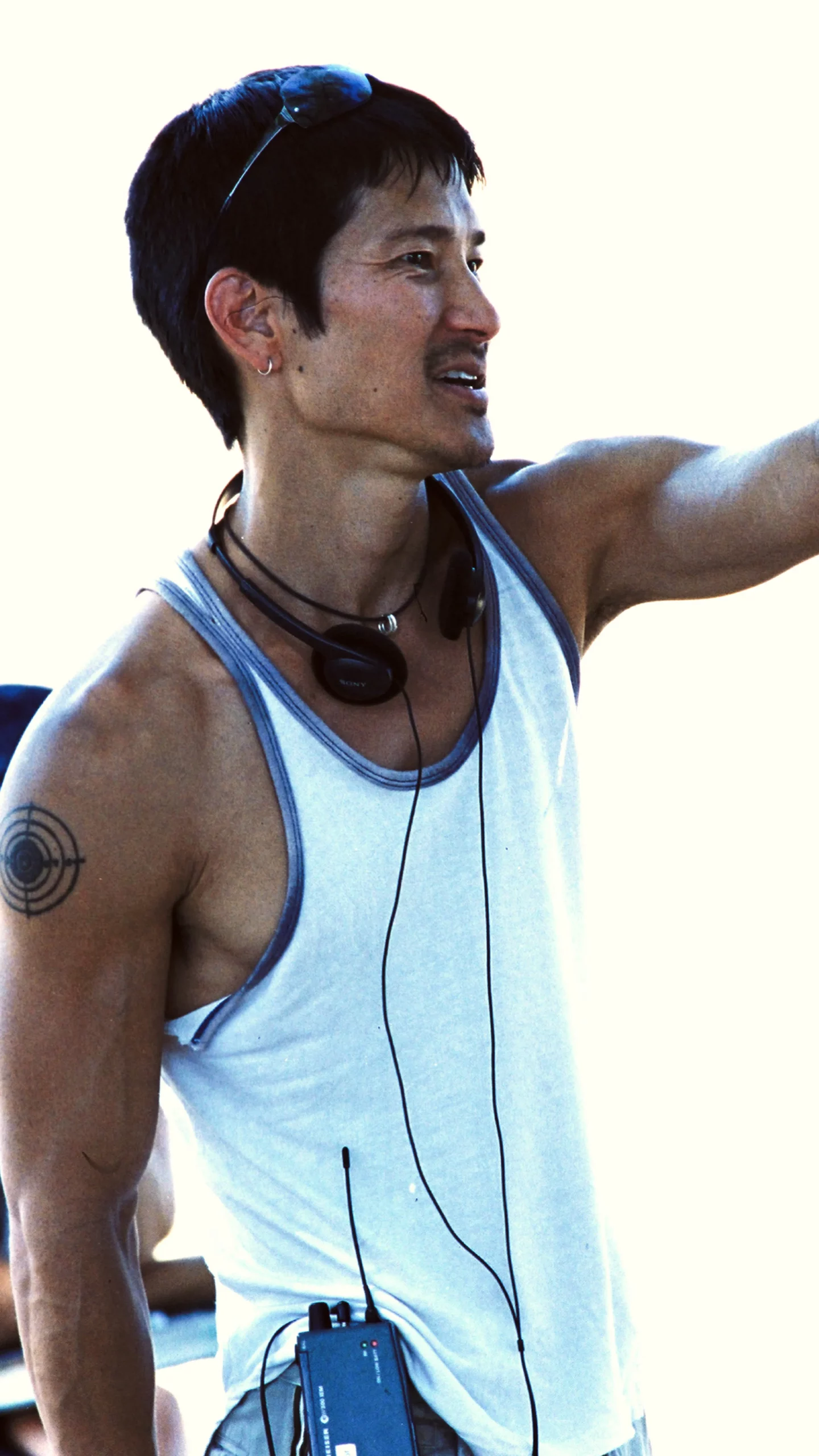

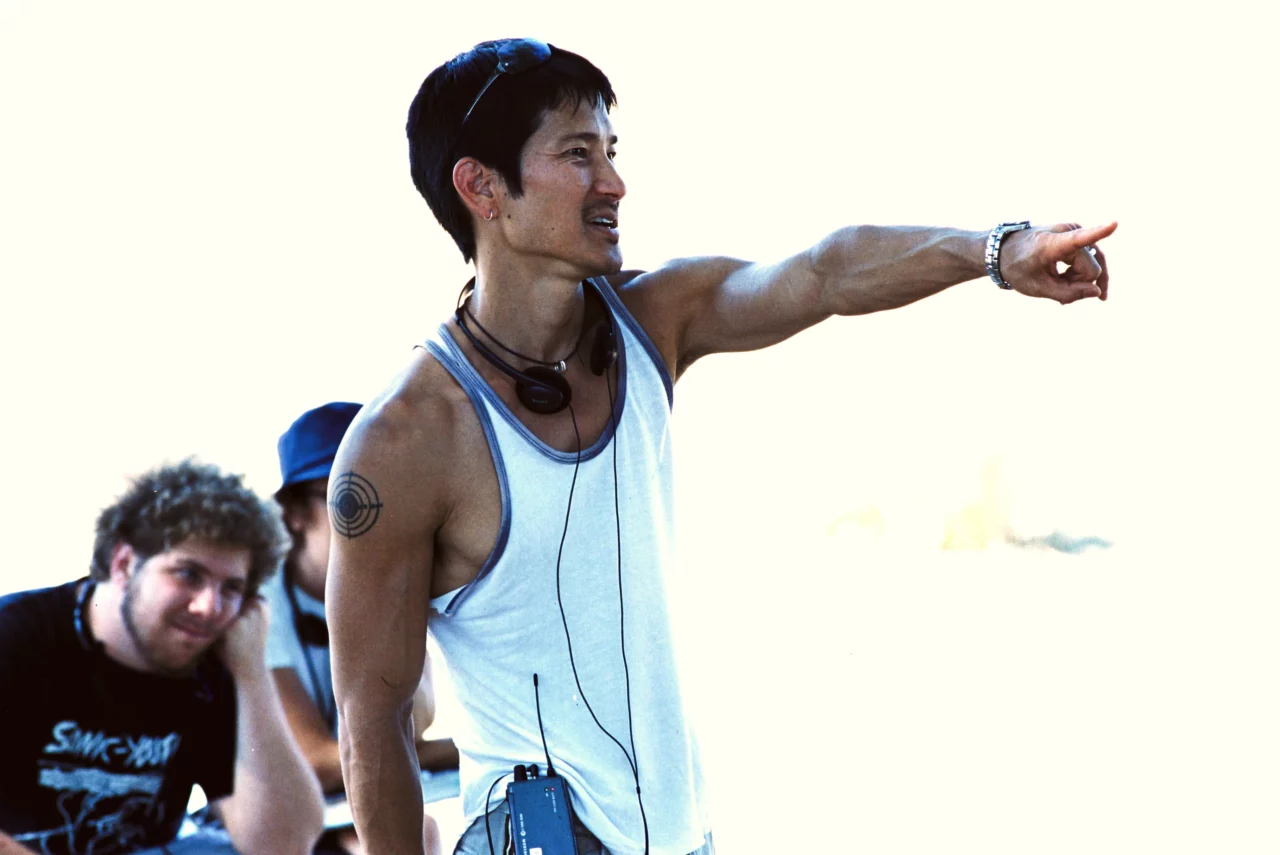

ロサンゼルス生まれ、サンタバーバラで育った日系三世。自身もゲイであることをオープンにしており、ティーンエイジャーや同性愛をテーマとした作品を多く制作。1990年代「ニュー・クィア・シネマ」を牽引した監督のうちの1人。カリフォルニア大学サンタバーバラ校で映画を専攻したのち、南カリフォルニア大学映画芸術学部映画・テレビ制作学科で芸術修士号取得。これまでサンダンス映画祭をはじめ、カンヌ、ベルリン、ヴェネツィア、トロント等での名だたる映画祭で作品が上映され、『途方に暮れる3人の夜』(1987)でロカルノ映画祭で3つの賞を受賞、『カブーン!』(2010)では同年のカンヌ国際映画祭にてクィア・パルム受賞。近年では、TVシリーズ『ナウ・アポカリプス 〜夢か現実か!? ユリシーズと世界の終わり』(2019)にて監督・脚本・製作を務めるほか、『13の理由』(2017-18)『ダーマー』(2022)などのNetflixドラマシリーズの数エピソードを監督。

「どんな時代でも、ユースたちには共通する感情がある」

―「ティーン・アポカリプス・トリロジー」が再上映されて、アメリカではミレニアル世代やZ世代がアラキ監督の映画を再発見していると聞きます。実際、若い世代が監督の作品を見つけている実感はありますか?

グレッグ・アラキ:クライテリオン(アメリカのビデオソフトレーベル)が「ティーンエイジ・アポカリプス・トリロジー」のボックスセットを2024年末にリリースして、その際にたくさんの上映イベントを行ったのですが、観客の多くがとても若かったんです。もちろん昔からのファンも観に来てくれましたが、全体の7、8割くらいは若い世代のひとたちでした。

自分の映画が新しい観客に発見されていく光景を目の当たりにするのは、本当に素晴らしい体験でした。とてもワクワクしましたね。

―彼らのリアクションはいかがでしたか。

アラキ:印象的な反応がたくさんありました。観客のみなさんはとても興奮していて、情熱的でしたし、僕自身にとっても新しいファンの方々と直接会えるのは本当に特別な体験でした。

僕の映画は、いまの若い世代にも響いていると感じています。というのも、2024年や2025年の現在に作られている映画の多くはあの三部作のように、観客との間に感情的なつながりを持っていないように思うんです。現在では、「ティーンエイジ・アポカリプス・トリロジー」のような作品は、もうほとんど作られていないんですよね。

だからこそ、たとえあの映画たちがほぼ30年前の作品であっても、観客は強く反応してくれているのだと思います。

―30年前と現在とで、若者のライフスタイルや考え方に違いを感じることはありますか。

アラキ:2019年に、20代の若者を描いたテレビシリーズ『ナウ・アポカリプス』(※)を手がけたのですが、そのときに強く感じたのは、1990年代にはなかったけれど、いまの時代では当たり前になっているもの——テクノロジーやソーシャルメディアの存在です。

※『ナウ・アポカリプス』=マリファナとセックスの快楽に溺れる若者たちを追った、クセの強いコメディシリーズ。奔放なナイトライフを謳歌するうちに、夢と現実の狭間の世界に引き込まれてゆく。日本未公開

アラキ:現代を舞台に何かを描こうとすると、必ずと言っていいほど、テキストメッセージやスマートフォン、コンピューターなどが出てきますよね。それくらい、テクノロジーは現代文化に深く根づいているんです。

たとえば、僕の映画『ドゥーム・ジェネレーション』や『ノーウェア』では、登場する若者たちは携帯電話を持っていませんし、いまのようなかたちでコミュニケーションを取っていない。あの時代のカルチャーは、いまほどスピード感がなく、情報が絶えず押し寄せてくることもありませんでした。

もちろん、そうした文化的な違いはありますが、それでも僕は、若者の抱える生の感情や置かれた状況、人生のあり方には、どの時代にも共通する普遍的な部分がたくさんあると思っています。

―アラキ監督は1990年代からクィアの若者たちを多く描いていました。いまでこそ、映画やテレビシリーズでクィアのキャラクターが描かれるのは珍しくなくなりましたが、監督は当時どのような想いで彼らを描いてきたのでしょうか。そこにはメインストリームに対するカウンター的な意味もあったのでしょうか。それとも、あくまで自然なことだったのでしょうか。

アラキ:クィアの若者を描くことは、僕にとってとても自然なことでした。映画というのは非常にパーソナルなものですし、僕自身がクィアの人間である以上、それは感性のごく自然な一部なんです。

でも、1990年代に映画作りを始めた頃は、いまとはまったく違う状況でした。当時はまだ『ウィル&グレイス』も始まっていなかったし、エレン・デジェネレスもカミングアウトしていなかった時代でしたから。だから、たとえば映画のなかで男性同士がキスをするだけでも、それは本当にショッキングで、物議を醸すことでした。

いまでは、たとえばNetflix『ハートストッパー』のような作品があって、テレビでもたくさんクィア表現が見られますよね。文化はこの間に本当に大きく変わったと思います。でも、1990年代はまったく別の世界だったんです。

―クィアの話でいうと、「ニュー・クィア・シネマ」については何千回と聞かれていると思いますが……

アラキ:(笑)。でも、1990年代前半のいくつかの作品ですけどね。

―はい。ただ、ご自身の作品が「ニュー・クィア・シネマ」という枠組に入れられることをどう感じていますか。

アラキ:そうですね、若い頃、大学で映画史や映画批評を学んでいたので、自分の作品がそうした歴史的な映画運動の一部として見なされることは、非常に光栄で、大きな賛辞だと感じています。

「ニュー・クィア・シネマ」というのは、1990年代初頭という特定の時代に起こった動きでした。エイズ危機やアクトアップ(ACT UP)(※)の活動が盛んだった社会状況のなかで、若いクィアのアーティストたちが自分たちの声を届ける必要性を感じていた。そしてその表現は、ときに挑発的であり、政治的でもありました。

その時代の一部でいられたことは、僕にとって間違いなく非常にクリエイティブで刺激的な経験だったんです。

※アクトアップ(ACT UP)=エイズ支援団体の名称。政府の無策に抗議し、エイズ研究を促す活動を行った。