未来が見えない世界で、それでも約束を交わし続ける私たちのサウンドトラック――3人組バンド、Laura day romanceの新作『合歓る-walls』(読み:ネムル ウォールズ)を聴いて、こんなキャッチコピーが浮かんだ。10曲を収録した本作は、彼らにとって3rdフルアルバムの「前編」に当たる。フルアルバムを前後編に分けて出すというアイディア、見たことのない新しい言葉のようなタイトル、時間と感情のレイヤーが幾重にも折り重なるような、生々しくも鮮烈なサウンドと言葉によって描かれる物語。それらを駆使してローラズは、今、私たちが生きるリアルの中にあって、明確な言葉によって定義づけし得ないものを捉えようと試みる。私とあなたの間にあるものを。あなたと誰かの間にあるものを。

以下から始まるインタビューの中で語られているように、この時点でまだ後編の制作には着手していないという。物語の結末がどうなるのかは、今は誰にも分からない。未来に何が起こるのかは、誰も知らない。私たちは1秒先の未来に起こることすら知り得ない。そんな現実の不確かさまでもパッケージしていることが、本作『合歓る-walls』を傑作たらしめている部分でもあるだろう。

未来は分からない。約束の場所に、あなたは来ないかもしれない。それでも、今この瞬間にも、どこかで誰かと誰かが約束を交わしている。喜びを重ねたり、小さく傷つけ合ったり、それを微かに許し合ったりしながら。そんな私たちに向けて、この音楽は奏でられている。

INDEX

恋愛とも友情とも言えない、大事な関係性への関心

―3rdフルアルバムの前編となる新作『合歓る-walls』は、今、私たちが生きているリアルの中にある、既存の言葉や価値観で表現できないものを捉えようとしている、素晴らしい作品でした。制作の際に考えていたのは、どんなことでしたか?

鈴木(Gt):「長編作品にしよう」という考えが最初にありました。1stの『farewell your town』や2ndの『roman candles|憧憬蝋燭』を出した時、よく「短編集的ですね」と言われたんですけど、短編集のようにテーマを決めてそれに沿った曲を並べることって、難しいことではなくて。それよりも、できるかできないかのギリギリにトライしたかったんです。なので、今回はより物語的なダイナミズムのある長編に挑戦しました。

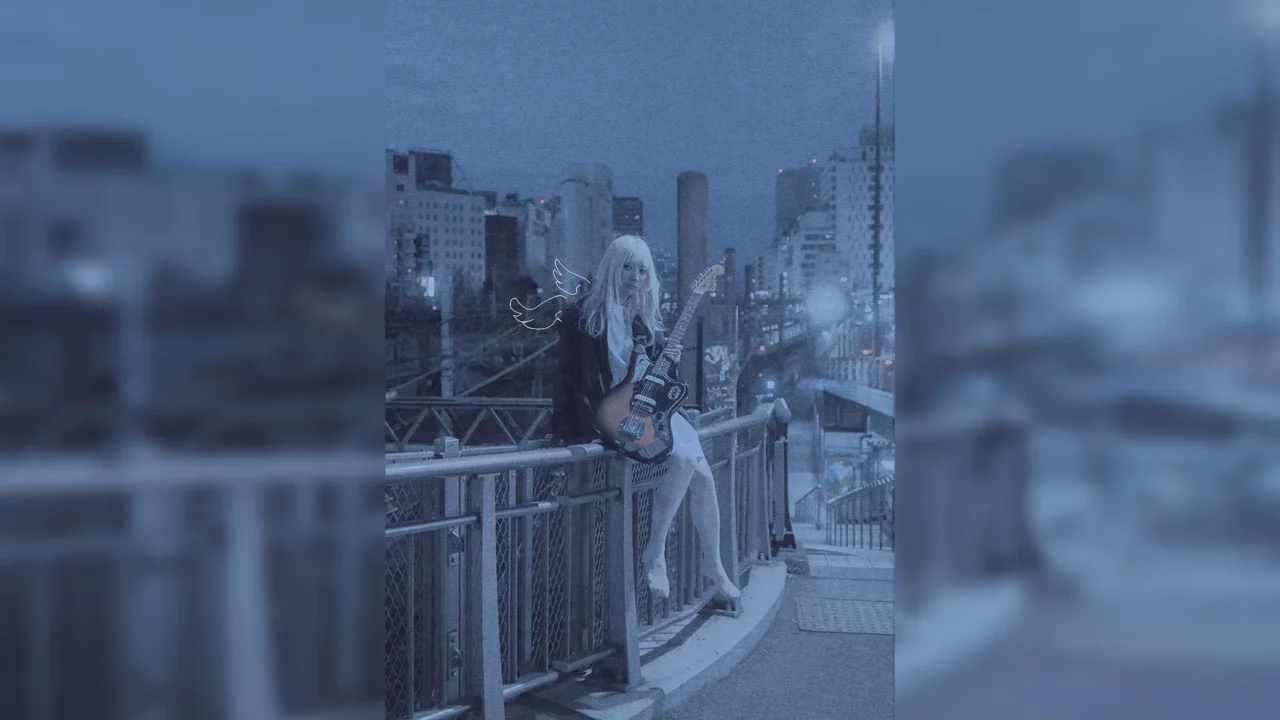

国内外のミュージックラバーにファンを広げる日本のバンド。鈴木迅が作り出す幅広い音楽性の楽曲と、井上花月の世界観のあるヴォーカル、タイトさと柔軟さを兼ね備えたリズムを刻む礒本雄太のドラミング、そしてそれらを表現するためのベストな形でジョインするサポートメンバー達。ワンマンライブは開催を重ねるごとに規模を広げ、2024年11月のZepp Shinjuku公演はソールドアウト、2025年4月には大阪城音楽堂、東京国際フォーラムホールCでの開催を控えている。

―長編だけど、長尺なアルバムというよりは、前後編に分かれているという。

鈴木:最初は20曲入りの1作にしようとしたんですけど、「さすがにそれは……」という話になって(笑)、少しビジョンを変えました。前編のシナリオは本当に大雑把に言ってしまえば、「すれ違うふたり」ですね。そのうえで、現在を生き続ける人と、その記憶や、その人を形成してきた過去といった複数の時間軸を往復するものを作りたいなと思っていて。それをやり遂げようと思うと、20曲くらい必要だったんですよね。あと、ちゃんと現在からスタートする物語を作りたい、ということは考えていました。

―アルバムを再生した瞬間に聴こえてくる音のリアルさと、1曲目の歌詞の最初が<副都心線 遅延の知らせ>という写実的な描写であることは、このアルバムが現在からスタートすることを表していますね。

鈴木:「空想じゃないよ」ということを打ち出したかったんですよね。みんなの手元に物語を置きたかった。<遅延の知らせ>というのも、いろんなところに「もしかしたら」の物語が立ち上がっている感じ、というか。何が何に繋がっているか分からない、という物語の関り方が僕は好きで、そういう部分が反映されていると思います。

―「ふたりのすれ違い」を描きたいと思ったのは何故だったんですか?

鈴木:それは、かっちゃん(井上)のエピソードが大きかったかな。

井上(Vo):私は、男性が恋愛対象だと思って生きているんですけど、中学生の時に一目惚れだったなあれは、と今になって思う女の子がいて。その子との関係は恋愛とも友情とも区別がつかないまま、ずっと一緒にいるんです。大事な存在だけど、恋愛的に見ているわけでもないし、友達以上に仲がいい、みたいな。その話を(鈴木)迅くんにした時に「そういうことってあるんだ」という感じでビックリしていて。そこから始まったんだよね?

鈴木:うん。というか、その話が他人事じゃなくなった感じがあったんだよね。「自分にも起こりえることなんだ」と考え直した、というか。やっぱり、自分にとって近い問題と思えるとスイッチが入って、満足のいくリアリティで書けるんだと思います。