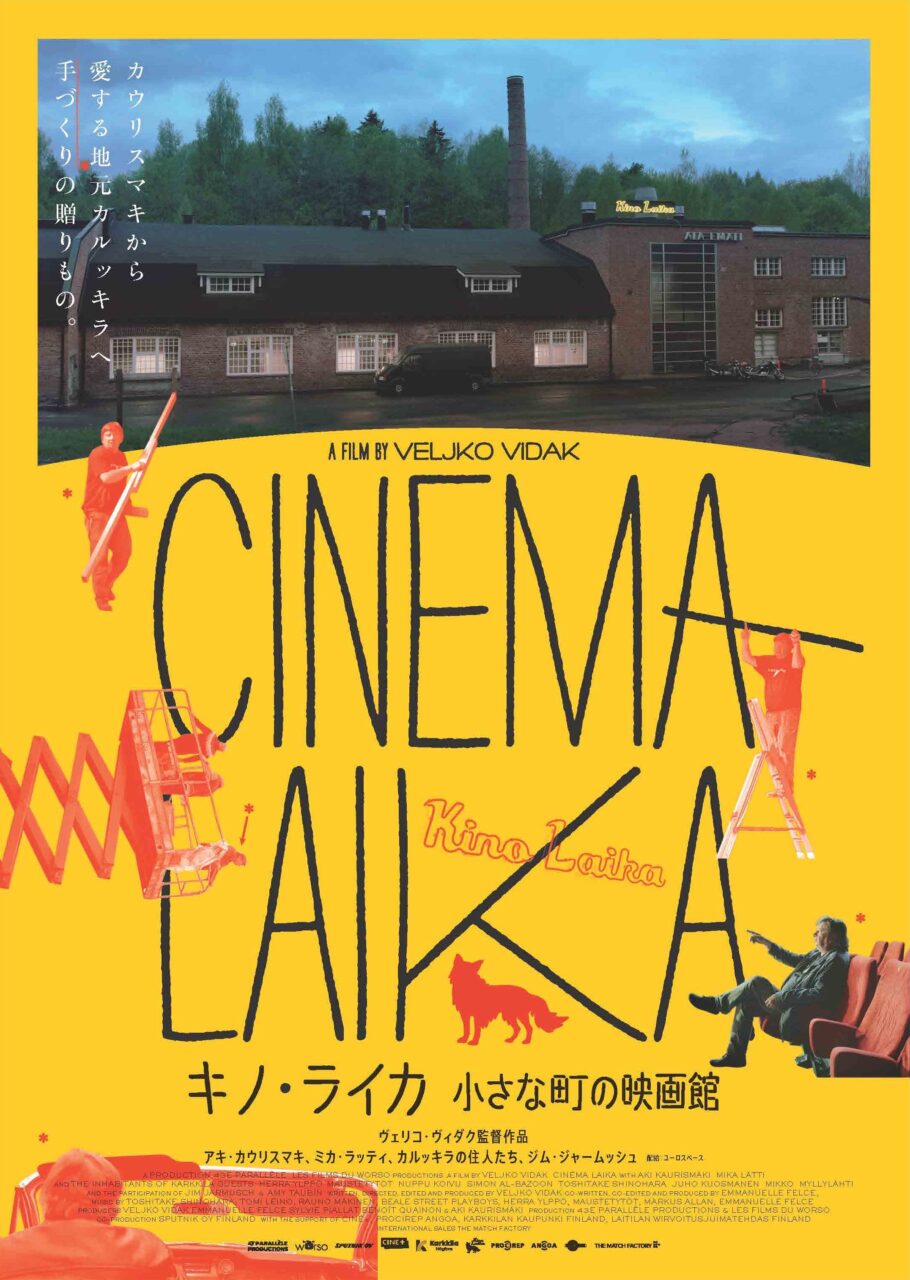

映画館とは何か? フィンランドの小さな町カルッキラにはじめて映画館ができるまでを追ったドキュメンタリー『キノ・ライカ 小さな町の映画館』では、そのような問いが投げかけられる。もちろん映画館とは、映画を上映する場所である。けれども、それ以上の可能性があるのではないか。そんなことを観る者に考えさせる作品なのだ。

鉄鋼の町カルッキラにできた「キノ・ライカ」は、フィンランドを代表する映画監督であるアキ・カウリスマキが仲間たちと作りあげた映画館だ。カウリスマキ作品を愛する人間なら誰しも、そのなかにたびたび映画館が登場したことを知っているだろう。庶民が愛する娯楽としての映画を、彼は今も信じている。カウリスマキにとって、世界的に映画産業が激変する現代に小さな映画館を作ることは、古き良き映画文化を次の世代に伝えていくことでもあるのだ。

しかしながら、町にとってみれば、頑固な映画作家の意地とは別のところで映画館は人々の交流の場になりうるものだ。展示やコンサートを催す場所になるかもしれないし、ひょっとしたら教育現場にだってなるかもしれない。ストリーミングサービスが一般化した時代だからこそ、映画館だけができることが際立ち始めているとも捉えられる。

今回話を聞かせてくれたのは、キノ・ライカをアキ・カウリスマキ監督と共同経営する作家のミカ・ラッティだ。その穏やかな口ぶりからは、自分たちの映画館に対して強い誇りを持っていることが窺えた。映画文化のもとに、人々は現代も集まってくるのだと。今こそ、独立系の映画館の可能性を再考したい。

INDEX

国内の小さな映画が『007』を動員で上回る。フィンランド国内事情

ミカ・ラッティ:フィンランドのカルッキラにいます、ミカ・ラッティと申します。キノ・ライカの社長として、アキ・カウリスマキ監督と共同で経営しています。

―よろしくお願いします。『キノ・ライカ 小さな町の映画館』、とても興味深く拝見しました。今日は映画館が地域でどのような役割を果たしているかについてもお伺いしたいと思っていますが、まずはアキ・カウリスマキ監督について伺いたいです。

ラッティ:わかりました。

ミカ・ラッティ(Mika Lätti)

カルッキラ在住の詩人、作家。アキ・カウリスマキ監督とともに映画館キノ・ライカの共同経営を行う。

―日本にもたくさん熱心なファンがいるのですが、アキ・カウリスマキ監督の存在、作品はフィンランド国内ではどう受け止められているのでしょうか?

ラッティ:アキの存在はフィンランドでもとても大きいです。国を代表する文化遺産と言ってもいいような存在になっていると思います。人気も高いですね。ただもちろん、すべての人に受けているというわけではありません。とくに初期の頃は「変な映画」という捉えられ方もされていました。今ではユーモアがあって面白いね、と多くの人に受け入れられていますけどね。

―ユホ・クオスマネン監督など注目監督も登場していますが、ラッティさんの目から見て、今のフィンランド映画は盛り上がっていると思いますか?

ラッティ:はい、フィンランドは独自性のある映画を多く作っている国だと思います。しかも質の高いものが増えていると感じますね。カウリスマキ監督やクオスマネン監督のように世界に進出している監督もいますけれども、国内の映画の状況もけっこういいんじゃないかなと私は思います。もちろんアキの映画もヒットしていますけど、それ以外のフィンランド映画も盛況ですね。キノ・ライカではクオスマネン監督の『コンパートメントNo.6』(2021年)が上映されたときに、観客動員数は『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』(2021年)をはるかに上回ったんですよ。それぐらい多くの人が国内の映画に興味を持っています。

INDEX

小規模な映画館のブームが示す、オルタナティブな場を求める心

―ストリーミングサービスが浸透して以来、日本ではミニシアターと呼ばれる独立系の映画館はさらに経済的に厳しい状況ですが、フィンランドにおける独立系の映画館はどのような状況でしょうか。

ラッティ:もちろん、フィンランドの独立系の映画館も経済的に厳しい状況にあります。ただ面白いことに、今フィンランドでは小さな映画館のブームが起きていて、あちこちにミニシアターが生まれているんですよ。キノ・ライカはその先駆けでもあると思います。

ラッティ:他にもそういう動きが多数あって、人々がオルタナティブな、少し違った映画体験の選択肢を求めているという傾向はあると思います。家でただテレビの画面を眺めるのではなく、映画館に行って観賞を楽しむ体験自体が新しいムーブメントになりつつあると感じています。

ただキノ・ライカは、世界的な映画監督であるアキがオーナーで、実際にそこで仕事をしているという点で、特殊な例ではあるんですけどね。

―今回のドキュメンタリーを見ても、アキ・カウリスマキ監督は自身の映画作品だけでなく映画館に強いこだわりがあるように感じます。共同経営されているミカ・ラッティさんから見て、なぜ強くこだわっているのだと思われますか。

ラッティ:アキは映画監督になるより前、つまり若い頃から映画が大好きで、映画サークルに入って映画を観まくっていたと聞いています。そのときの体験があるので、映画館がとても大切なんだろうと思います。

キノ・ライカも、赤い緞帳があり、赤い椅子があり、ポップコーンが売られているというような伝統的な映画館のスタイルをとても大切にしています。伝統的なスタイルを洗練された形で実現させてやろうというのがこの映画館です。また「映画はやっぱり大きなスクリーンで観たいよね」という思いもあると思います。

―キノ・ライカではイベントなども企画されているのでしょうか。

ラッティ:いろいろなことをやっていますよ。まず、私たち独自の映画祭という形の特集上映をやっています。たとえばラップランドで日の沈まないなかで24時間映画を観続ける『ミッドナイト・サン映画祭』というものがあるのですが(※)、そのサテライトイベントとして、その年上映した作品をセレクトする映画祭ウィークを行っています。あるいはバイク野郎たちのための「バイク映画特集」をやったり、「無声映画特集」では生の音楽演奏を入れたり。さきほど名前の出たユホ・クオスマネン監督が作った無声映画があるのですが、そのために生バンドが演奏したりだとか。

それから、毎月1回はコンサートを必ずやっています。今は来年に予定しているトーベ・ヤンソンの写真展に向けて準備しているところです。

日本からカルッキラを訪れたカウリスマキファン向けに開催されたイベントの様子。カウリスマキ映画撮影地巡り、キノ・ライカでの写真展示やコンサートなどが行われた(キノ・ライカ公式Instagramより)

―どれも魅力的ですね。

ラッティ:ええ。言い忘れていましたが、もちろんアキの映画も上映していますし、アキがセレクトした「西部劇映画特集」もやる予定です。

※フィンランド最北の地域であるラップランドでは、夏に太陽が沈まない「白夜」という現象が発生する。

INDEX

地元民同士の交流や、教育との連携。キノ・ライカが地域社会と育むもの

―キノ・ライカがオープンしたカルッキラはもともと鉄鋼の町だったそうですが、地域から期待されたことはあったのでしょうか。

ラッティ:映画館自体はアキたちが企画して町に突然できたものなんですけれども、映画館ができるという話が出た瞬間からとても関心を持たれていました。地元の人たちにとっては、期待というより驚きがあったと思います。今こうして日本からインタビューを受けているように、対外的にとても大きなニュースになりましたからね。それまで金属工場ばかりだった町に、これほど注目が集まること自体、驚きだったと思います。

地元の人たちからすると、「これは自分たちの映画館なんだ」ということで彼ら自身の場所になったと思いますし、地元にとっては誇りを持てる場所になったと感じます。フィンランド中の映画関係者や文化関係者がカルッキラにやって来るようになりましたし、日本をはじめ、世界からも人がやって来るようになりました。これは本当に大きなことだと思います。

―映画を観ると今のカルッキラには多くアーティストが暮らしているように見受けられますが、キノ・ライカは彼らの交流の場として機能しているところもあるのでしょうか。

ラッティ:ええ、そうですね。地に足のついた、リアルな交流の場になっていると思います。カルッキラには映画監督や脚本家が住んでいますし、他にもさまざまな文化人が暮らしているので、イベントの有無に関わらず、俳優をはじめとして多くの映画人が集まってきます。カルッキラの町なかで映画の撮影が行われることもよくありますからね。あるいは隣の金属工場で働いている人たちも来ますので、アーティストと工場の職員が混じり、さまざまな人たちが集まる場所になっていると思います。

―工場で働く人とアーティストが1つの場所で交流するのは素晴らしいですね。そのほか、地域社会との関わりも深いのでしょうか?

ラッティ:キノ・ライカは現在カルッキラに存在する唯一の映画館ですので、2歳児から高校生まで、すべての公立学校がキノ・ライカで映画を観るプログラムを実施しています。それは自治体と協力しているものです。ですので、カルッキラでは「みんなで映画を観る」という文化も伝わっていると思います。一方で、退職された年金受給者の方には、安い価格でコーヒーと映画がセットになったチケットもあります。

アキは厳しかったり批判的だったりするところもありますが、それと同時にすごく優しくてユーモアもある人で、彼の人柄がそういったところによく表れていると思います。

カルッキラ市と地元の児童書出版社が共同で、幼稚園〜小学校低学年向けに開催したアニメ映画上映会の様子(キノ・ライカ公式Instagramより)

―私はカウリスマキ監督の作品を観ていると、良き映画文化の伝統を次に残そうとされていると感じますし、この前の『枯れ葉』(2023年)もまさにそういった作品だったかと思います。キノ・ライカもそうですよね。彼の近くにいるラッティさんは、カウリスマキ監督のそういった想いを感じられますか。

ラッティ:ええ。『枯れ葉』はカルッキラでも撮影されていて、私は現場に行ったわけではないのですが、そのとき「どんな映画を撮ってるんだい?」とアキに聞いたらひと言、「チャップリンだ」と答えました。映画文化を次の世代に残していきたい、伝えていきたいというのは、まさにそういったところにも表れていると思います。

―なるほど、今日は興味深いお話をありがとうございました。ちなみに、ラッティさんが1番好きなカウリスマキ作品を挙げるとすると?

ラッティ:悩むところですが、今回は『愛しのタチアナ』(1994年)を挙げたいと思います。なぜかというと、カルッキラで撮影されたという理由もありますが、20年くらい前、まだ小さかった私の子どもが、保育園から帰ってきて毎日のように観ていた時期があったんですよ。もう40回くらい観ています(笑)。そういった意味では、すごく思い入れがあります。

『愛しのタチアナ』場面写真(キノ・ライカ公式Instagramより)

ラッティ:子どもが水彩画の授業で『愛しのタチアナ』のワンシーンを描いてきたのですが、その絵は今でもカルッキラのアキの仕事部屋に飾ってあるんですよ。マッティ・ペロンパー(アキ・カウリスマキ作品の常連俳優、1951〜1995年)がしゃべり出すシーンですね。

―それは素敵なエピソードですね! いつかわたしも、キノ・ライカに行きたいと思います。

ラッティ:ええ、ぜひキノ・ライカでお会いしましょう!

『キノ・ライカ 小さな町の映画館』

2024年12月14日(土)ユーロスペースほか全国順次公開

2023年/フランス・フィンランド/81分/2.00:1/ドルビー・デジタル5.1ch/DCP/フィンランド語、英語、フランス語/ドキュメンタリー/原題:CINEMA LAIKA

配給:ユーロスペース 提供:ユーロスペース、キングレコード

監督・脚本・撮影・編集:ヴェリコ・ヴィダク

脚本:エマニュエル・フェルチェ

出演:アキ・カウリスマキ、ミカ・ラッティ、カルッキラの住人たち、ジム・ジャームッシュ、マウステテュトット、ヌップ・コイヴ、サイモン・フセイン・アル・バズーン、ユホ・クオスマネン、エイミー・トービン

公式サイト:eurospace.co.jp/KinoLaika