近年、中野大和町「DAIBON」や墨田区「すみゆめ踊行列」に代表される新潮流の盆踊りが各地でにぎわいを見せている。民謡やフォークロアの再考・再解釈を推し進めるアーティストの活躍も目覚ましい。こうしたローカルでオリジナルな価値を見つめ直す営為が、いま、国内外の様々な分野・地域で盛んだ。

この2月にさいたま市で開催された「空想するさいたま」『Sleeping Memory』展も、そのひとつに位置付けることができるかもしれない。展示されたのは「盆栽」をテーマとしたオーディオビジュアルアートだ。作品を鑑賞しつつ、馴染みの薄い日本カルチャー=盆栽についてあらためて知るべく、会場となった「盆栽の聖地」大宮盆栽村を訪ねた。

INDEX

古民家の和室に浮かび上がる光の粒子

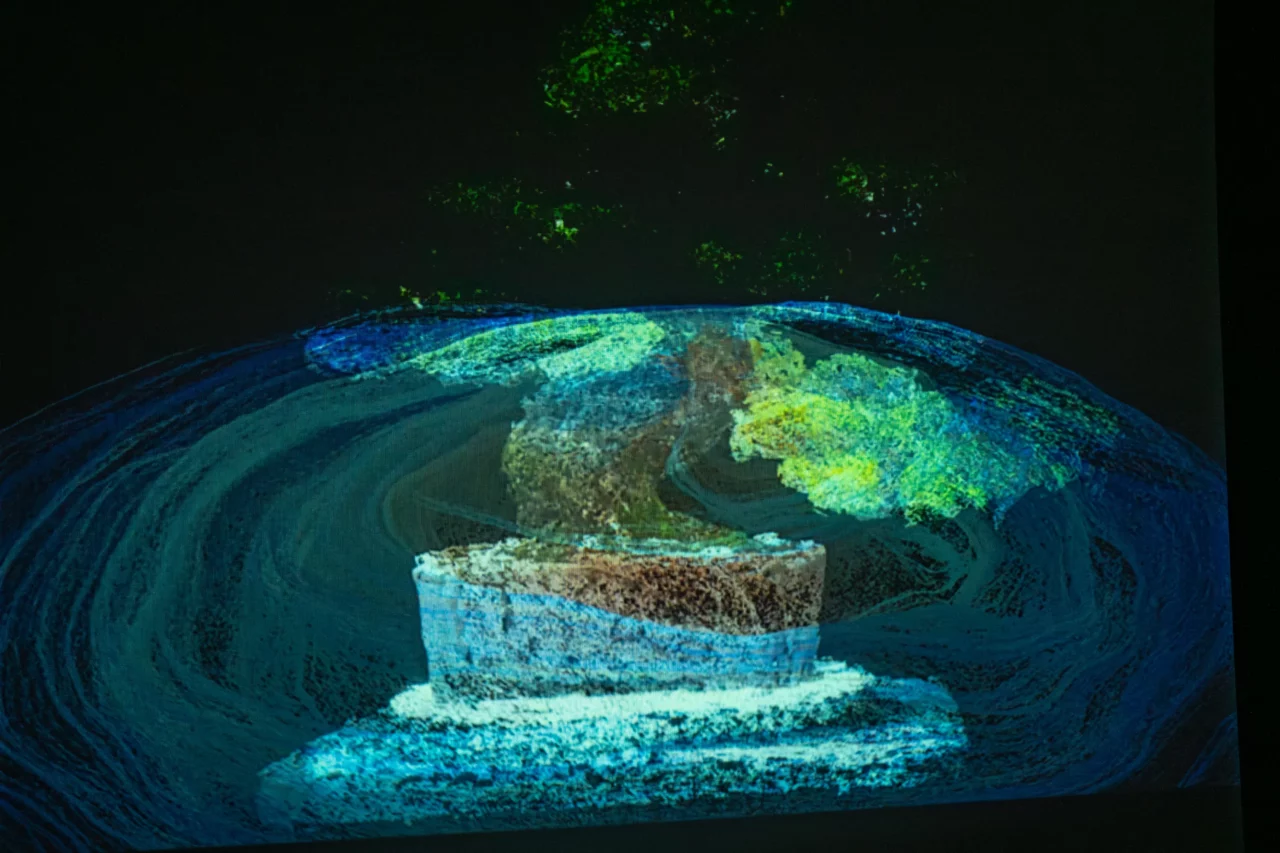

古民家を利用したコミュニティハウスに靴を脱いで入ると、真っ暗な和室の中にぼんやりと光の粒が浮かび上がり、幻想的な音響とともに盆栽の姿をかたちづくる。ここで一体、何が起きているんだ……? 予想外の光景に、一瞬たじろぐ。

これは、2025年2月8日(土)から16日(日)にかけて「盆栽の聖地」大宮盆栽村(さいたま市北区盆栽町)にある盆栽四季の家で開催された、レオニード・ズヴォリンスキーによるオーディオビジュアル作品『Sleeping Memory』の展示の模様である。

とは書いたものの、わからないことばかりだ。まず、さいたま市北区盆栽町が盆栽の聖地? であるということ(大宮盆栽村とは?)。なぜ、デジタルとは遠い場所にあるように思える「盆栽」をテーマにしたデジタルアート作品が生まれたのか。そして、この作品は来場者に何を語りかけているのか。

この記事は、以上の点を紐解き、さいたま市で脈打っているアートの鼓動についてレポートするものだ。『Sleeping Memory』の作者であるズヴォリンスキーからも話を聞くことができたので、併せて紹介していこう。

INDEX

さいたまに、盆栽のユートピアがあった

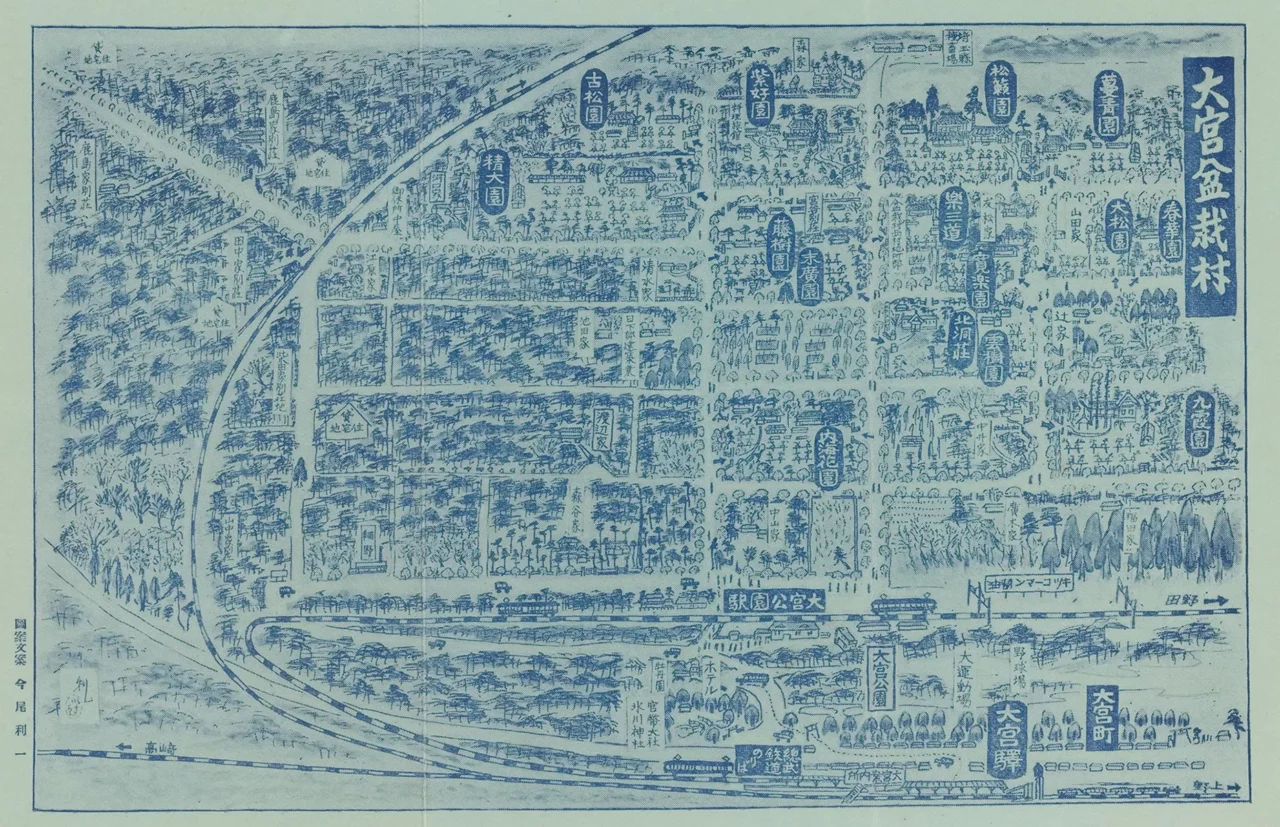

「大宮盆栽村」は、東武アーバンパークライン・大宮公園駅の北側一帯に位置する盆栽園の密集エリアである。関東大震災後に、東京で被災した盆栽職人たちが新天地を求め、地盤が強く良質な土、水、空気が盆栽の生育に適したこの場所に、集団で移住してきたのがその始まりだという。

当時は「各家で盆栽を10鉢以上持つこと」「門戸は開放すること」「二階建てはNG」「垣根は生垣とすること」といった盆栽愛あふれる共同体のルールも制定されていたそうで、その様相はさながら盆栽職人たちによる梁山泊。引き寄せられるように愛好者・関係者たちが続々と集い、戦前の最盛期には30以上の盆栽園が集まっていたという。盆栽が好きという共通点で結ばれた自治共同体は、さながら盆栽ユートピアのようだ。

その後、正式な町名も「盆栽町」に変更され、2010年には世界初の公立盆栽美術館「さいたま市大宮盆栽美術館」が誕生。現在では盆栽園の数こそ6つと少なくはなってしまったものの、伝統的かつ高度な技術を有する職人たちと新たな表現に挑戦する若手とが共存し、日本、ひいては世界のBONSAI文化の中核を担い続けている。

関東大震災後の1925年にその歴史をスタートさせた「大宮盆栽村」は、2025年でちょうど100周年を迎える。その100年は、盆栽を愛する人たちが意志と熱意をもって歩んできた日々の積み重ねなのだろう。

INDEX

地域の文化発信×アーティスト支援。アーツカウンシルさいたまの取り組み

この土地と盆栽の関係は分かった。それではどうして、盆栽とデジタルアートなのだろうか?

冒頭で紹介した展示は、アーツカウンシルさいたまが実施するプロジェクト、その名も「空想するさいたま」の一環である。

「空想するさいたま」は、さいたま市の4つのチャームポイント「盆栽」「漫画」「人形」「鉄道」をテーマとしたデジタルアートを、令和5年度に東京藝術大学キュレーション教育研究センターと協働して一般公募し、魅力的な作品・プランを選出、それをアーツカウンシルさいたまの伴走支援のもとで実現させるというものだ。さいたま市にとっては魅力を発信する新しい手段であるし、アーティストにとっては行政の支援のもとで作品制作できるチャンス。それぞれが独自の厚みと奥行きをもった4つの文化資源について、その本質を見つめ、伝えようと形にするのは、双方にとってとても刺激的なことであるはずだ。

この企画が面白いのは、それぞれ歴史を持つ4つの文化を、あえて「◯◯×デジタル」の切り口で再解釈する、というポイントだ。盆栽は特にイメージしやすいが、地域が誇る文化資源の愛好者には比較的年配の人が多い。それをデジタルと掛け合わせることで、若い世代にぜひとも届いてほしい、進化を続けているカルチャーに注目してほしい、というアーツカウンシルさいたまのパッションがそこには滲んでいる。

レオニード・ズヴォリンスキーによる『Sleeping Memory』は、その「想像するさいたま」プロジェクトの記念すべき作品第1弾だ。盆栽村のコミュニティハウス「盆栽四季の家」の和室がデジタルアートの展示室となっていたのには、そういうわけがあったのである。

INDEX

デジタル盆栽と「対話」する

ではあらためて『Sleeping Memory』という作品を見てみよう。大きなスクリーンの前に立つと、粒子と音が蠢いている。鑑賞者の動きに応じて作品が変化するようになっていて、右手の動きは映像に、左手の動きは音響に影響を与えるという。ゲームなどで使用される「キネクト」というセンサーを使用しているそうだ。

インタラクティブな映像の元になっているのは、大宮盆栽美術館が所蔵する推定樹齢100年の「黒松」を3Dスキャンして得られたデータを粒子状にしたもの。音響は、さいたま市内で採集した環境音をもとに構成されている。断片化されているのではっきりとは分からないが、大宮公園のセミの声、電車の音、走る救急車の音などが使われているそうだ。

人の動きに敏感に反応し、ゆっくりと粒子が集まっては、盆栽の形になっていく。かと思えば、盆栽が揺れ、飛散する。視点がぐっと近寄って、盆栽の中に入り込んだようになる瞬間も。気が付けばデジタル盆栽との対話に夢中になってしまう。

この他に、作品の基本コンセプトを表現した映像、鑑賞者の姿もリアルタイムで投影される映像の各モニターと、使用された音源を再生する装置が併置されており、それらを合わせてひとつの展示空間が構成されている。