河合宏樹監督による映画『平家物語 諸行無常セッション』が、10月25日(金)より京都・大阪、11月9日(土)より神戸で上映開始され、関西での「遍路」に入る。

本作は、古川日出男、坂田明、向井秀徳の3名によって2017年5月28日に高知県・五台山竹林寺で開催された、古川の『平家物語』現代語訳(河出書房新社、2017年)を下敷きにした朗読と音楽による一夜限りのセッションの模様を64分にわたって記録したライブ映画である。

封切りとなる9月7日(金)から13日までは新宿K’s cinemaで1週間限定上映され、期間中、河合監督による「自身で監督したライブ映画に、トークやライブという『生』のイベントを毎日ぶつける」という試みがなされた。

本稿はそのイベントの断片を留めるための文章である。これは映画の、1週間の全てではない。しかし、これを読んだ人々の心の中に「ここから始まるものがある」と信じて執筆する。

INDEX

古川日出男・坂田明・向井秀徳の突発セッションが繰り広げられた第一夜

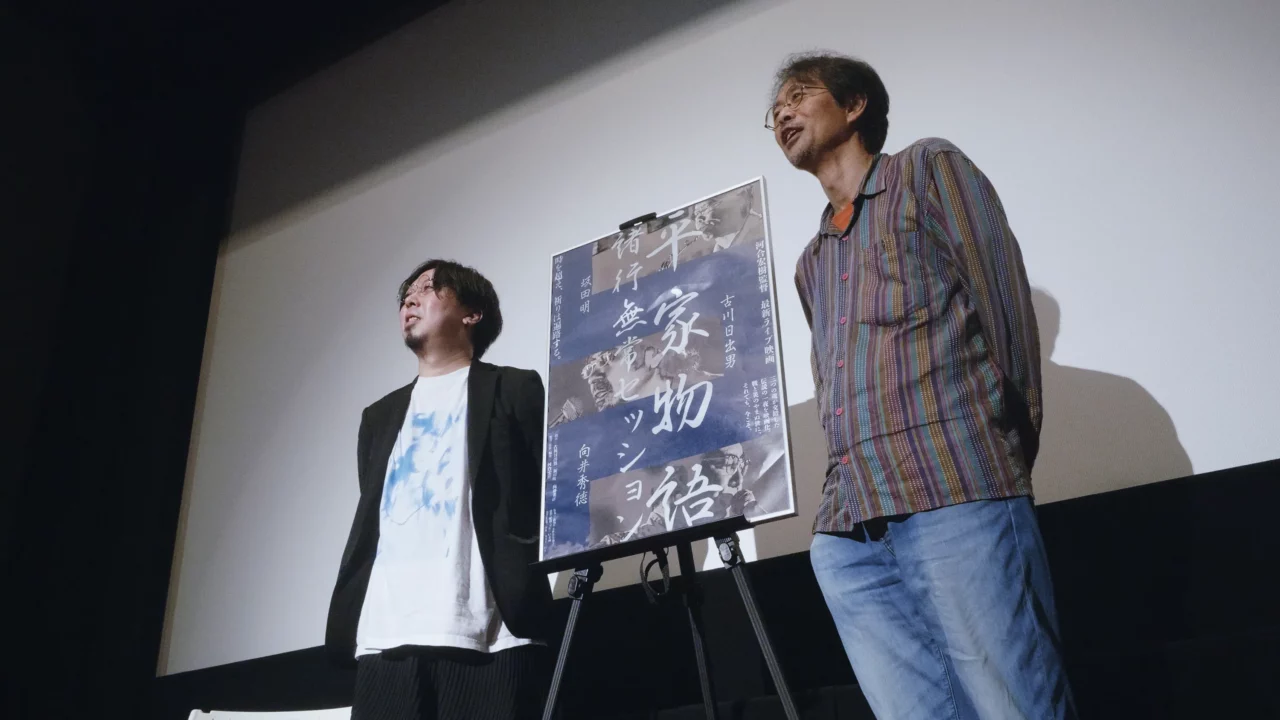

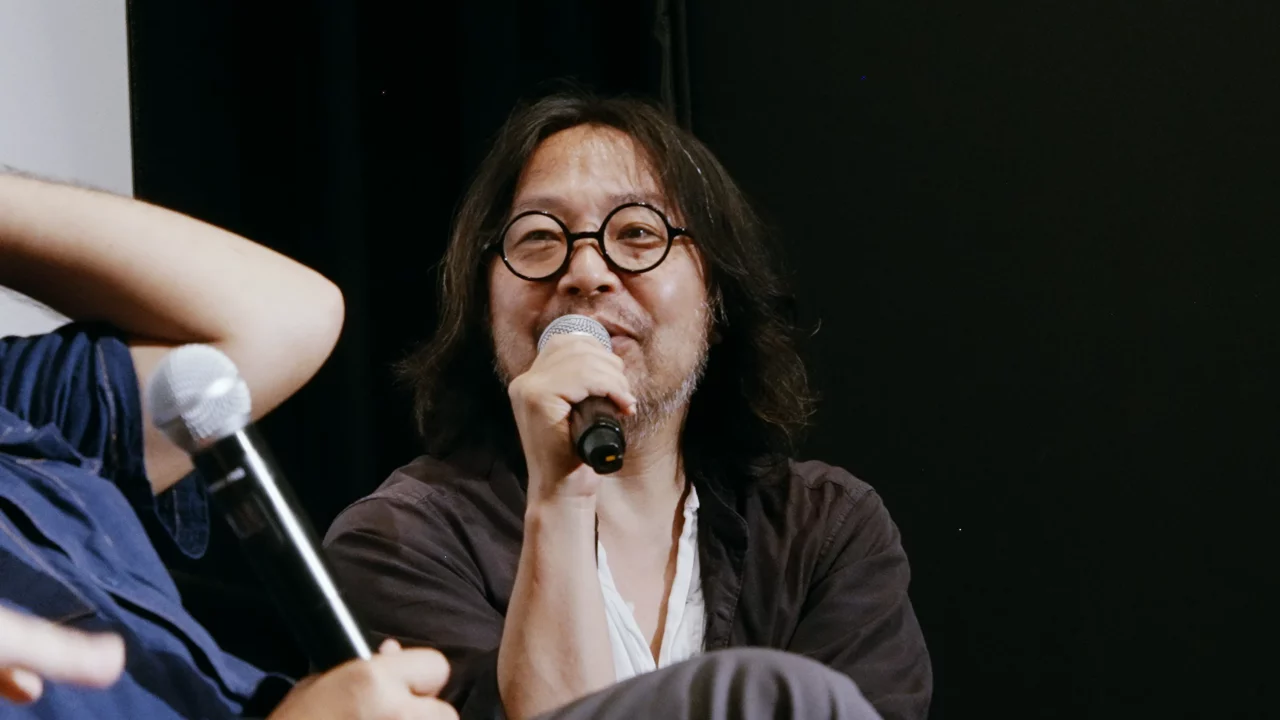

第一夜は、本作の出演者である古川日出男、坂田明、向井秀徳に加え、河合監督がトークに登壇。2017年に行われたセッション当時の心境や、本作を映画として改めて観賞したことで生まれた思いなどが語られた。

河合監督は、上映に漕ぎ着けるまでの約7年間を振り返り、「『やっぱり映像にはみんな残らないなあ』っていう自問自答というか、苦しさの中で撮り続けています」と葛藤を吐露した。

河合監督の発言を受けて、坂田は「実際、世の中というのは『くりかえされる諸行無常』、その通りなんですよ。自分は『諸行無常』のまま生きていて、『よみがえる性的衝動』というものがずっとあって、形は変わっていくけど『縁』が消えることはない。それが生きてるってことだと思うんだよね、なくなったら死んじゃうんだから」と話し、「自分の思っていることができていると思うか、思わないか。それはあなたの別の問題なわけですよ。この作品はもうできちゃってるんだから、止めようがないんだよ。もう観ちゃったんだから」と河合監督を鼓舞して、観客の笑いを誘った。

古川は、坂田や監督の発言と重ねるようにして、「あれは繰り返せない。あの日のセッションはあの時しかできない。みんなが作っていく渦の中に自分も巻き込まれていって、自分も渦を攪拌する人間として存在していた、という言い方しかできないです」と述べた。

40分ほどのトークの後、不意に、向井が持ち込んだエレキギターの音が、腰のベルトに結び付けられた小型アンプを通して鳴り響き、照明がゆっくりと暗転。向井の「盛者必衰の理のブルースを、是非ともお願いしたいんですけれども」という言葉を合図に、この場限りのセッションが始まった。河合監督も咄嗟にカメラを手持ちで取り出し、撮影でセッションに参加する。

重く、鋭く、ざらついたギターの弦から生まれる一音一音が、風に吹き飛ばされる花弁のように浮かんではどこかに消える。目を閉じて呼応する坂田の声は、79歳という年齢を感じさせないほどの生命力に満ちていた。それは玉虫色に光り輝いており、「唸り」「がなり」と例えている隙に、「読経」にも似た霊性を帯びて、やがて「憤怒」「悲哀」の表情を覗かせる。

剥き出しの声の塊だったものが『平家物語』の一節へと変貌していくと、古川がポケットから取り出した『般若心経』を唱え出す。はじめは淡々とリズムを刻み、やがて坂田の破裂しそうな発声に張り合うかのごとく段々とボルテージを上げ、坂田と共に「叫び」と「叫び」の螺旋を形成していった。その後、古川の朗読は自身の作品『聖家族』にZAZEN BOYSの“DANBIRA”を融合させたものに変化し、坂田は「蕎麦屋の二階で、そばやそばーや!」と絶叫する。

これは映画の上映を記念して行われた7年前の再現ではない。『平家物語』の中で絶命した、あるいはその後の歴史も含めて時代の隅に追いやられた魂を呼び起こす行為であり、どれほど悲劇を留め、伝えていこうとも、同じ過ちを繰り返す人間たちへの遺憾の表れであり、それをわかっていながらも、表現を、創作を、記録をやめられない者たちへの寿ぎである。古川、坂田、向井の3人が、言葉と声とギターの3つだけを使って作り上げた、ハレとケ、生と死の境界線が、ここには、確かに、あった。

INDEX

「『記録映像』はライブには負けちゃう」七里圭と河合が語り合った第二夜

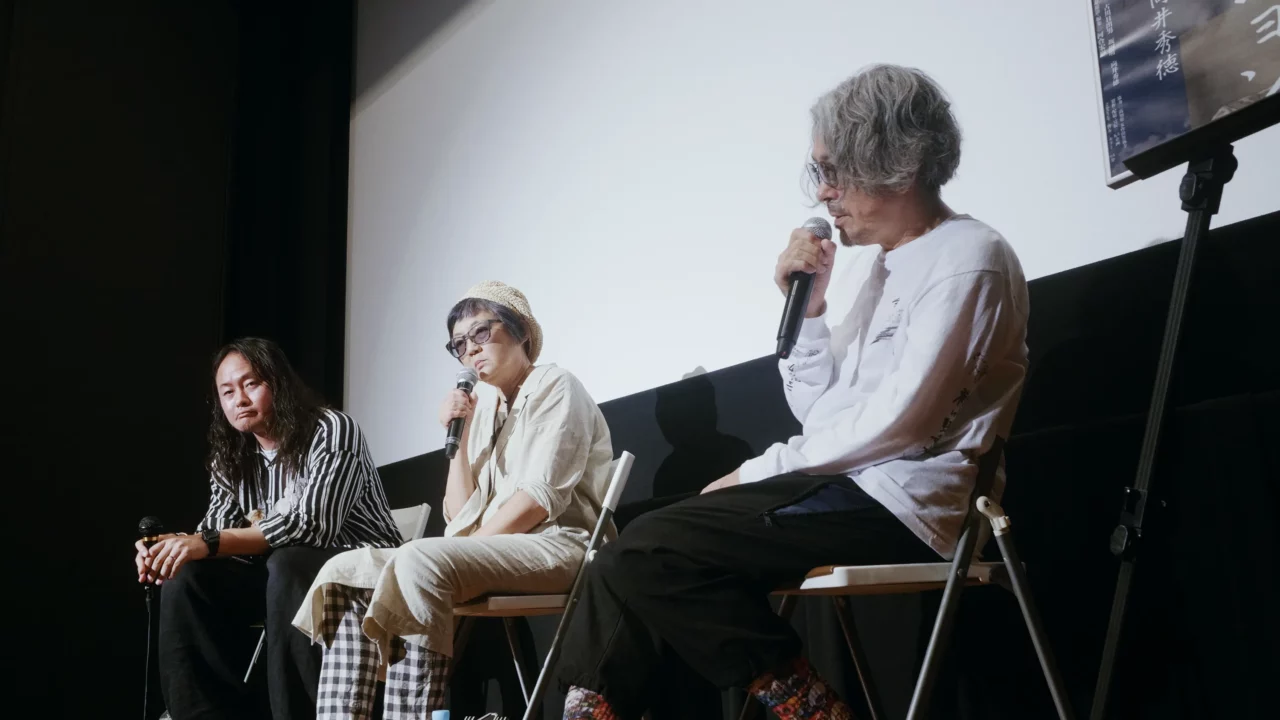

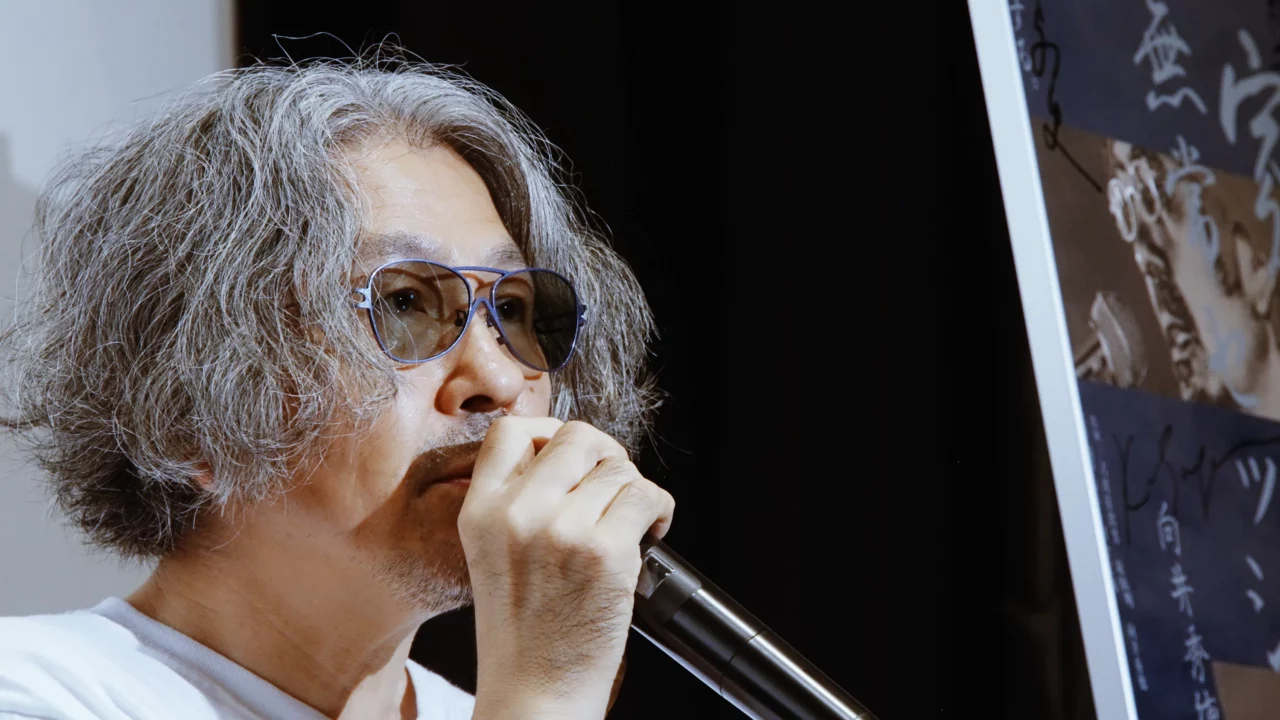

この日は、河合監督が「心から尊敬している」という映画監督・七里圭との共演が実現。「ライブ映像が映画になるためには」というテーマで対話した。

七里は「もうね、ノリノリだった! すごいポップ、僕の大好きなエンターテインメント。揺れ動きながら観てましたね」と興奮気味に感想を話し、「パフォーマーっていうのは手に届かないところにいる人たちで、辛うじてその人たちと組み合うことができるとしたら、映画を作ることなんですよ。ただ、パフォーマンスというものは絶対映らないとも思ってる。映らないところにパフォーマンス、ライブの本質があって、それを映画にするっていうのは、そもそも不可能に挑戦することで、だからそこで何かを考える。映画というものを考える。映画としてパフォーマンスをどうするかっていうのを考える」と話した。

その上で「ただ、例外が1人だけいて、それが河合さんなんですよ。映像がライブになっちゃうんですよね。独特の嗅覚というか、フレームワークというか、ピントだとか、ちょっとしたことだと思うんだけど、パフォーマーとシンクロする。被写体との関係性ができている。さらに言うと、河合さんのカメラは、他のカメラと混じり合わないんです。それだけの個性がある。映画のカメラではないというか、踊っているような感覚がある。だから、河合監督の作品は一番ライブなんだよ」と評する。

河合監督は照れ笑いを浮かべながら、本作の上映を新宿 K’s cinemaから始めた理由について告白。七里が2022年に発表した『背 吉増剛造×空間現代』を同館で観賞し、作品の素晴らしさと音の良さに感動し、「『平家物語 諸行無常セッション』と同時上映したい」と思ったことがきっかけだという。

『背 吉増剛造×空間現代』は1939年生まれの詩人・吉増剛造と、空間現代が京都のライブハウス「外」で行ったコラボレーションの模様を記録したもの。画面には吉増の背中だけしか映らず、空間現代は画面には全く映らない。音だけである。

七里は「絶対敵わないんです。音楽だけじゃないです、ダンスも、演劇もそう。その時、その場にあったパフォーマンスは絶対に画面には映らないし、『記録映像』はライブには負けちゃうんだよね。だから、相手にリスペクトがあればあるほど、ただ『記録させてもらいます』ということにはしたくない」と前置きし、「この作品は、『こういう風にしか組み立てられないだろうな』っていう位置にカメラを置いて1人でやる。そんなに広くない会場の中の真ん中に吉増さんがいて、それを取り囲むように客席を作り、その間に空間現代の3人がいた。これはもう、何かを捨てるしかない。3人も吉増さんとは何度か共演していて、曲を作ってあてるっていうことはしてたけど、インプロビゼーションは初めてだったんですよ。そういう緊張感も伝わってきて、『3人は音になろうとしている。音は撮れないよね、音は音であればいい』と思い切りました」と当時を振り返った。

その経験を踏まえて、「映画って、そうやって何かを捨てることで、欠如した部分を想像してもらって、それによって何か膨らみができるみたいな効果がある」と述懐し、河合監督の思いに共感した。

INDEX

我々の中の「平家」とは。管啓次郎と安東嵩史が「近代の病」を語る第三夜

第三夜に登壇したのは、会場で販売する本作の副読本への寄稿者であり、古川と数々の朗読パフォーマンスをともにしてきた比較文学者・詩人の管啓次郎と、同書の企画・編集を務めた安東嵩史。「<落人>たちの群島、あるいはその想像力」を主題に据え、人間が繰り返す負の歴史、蹂躙された人々にとっての物語の必要性を照射した。

安東は「管さんに原稿をお願いした時に『落人の話を書いてください』と依頼したんです」と切り出し、源氏に敗れて流れ着いた平家の落人たちによって拓かれたと伝わる、ある集落について紹介。「本当にその通りかもしれないし、そうじゃないかもしれない。『平家の落人』というのは想像力を掻き立てる、非常に魅力的な物語でもありますが、きっと単なるファンタジーではない。鎌倉時代だけでなく室町から戦国を挟んで江戸時代と、ずっと現世の権力者は源氏や執権北条氏のようにその政治的な流れを汲むものという世が続く中で、『自分たちは平家なんだ』という思いが、日本列島の各所で色んな形で孤立して暮らしを営んでいる人たちを守ってきたのもしれない」と話した。

さらに、「土地の歴史というものは、余所者を排除する、もしくは余所者として排除されることで、語られ始めることがあると思うんです。その中で、何処からかやってきた余所者を自分たちの中心に据えて語り始めるということ。これはやっぱり興味深いですよね」と述べた。

管は、「孤立している人たちが『自分たちが生きていることの根拠』を求める時に、何かの物語が必要になる。その物語として一番手に入りやすかったのが、色んな形でメディア化される以前の、人間が『声の物語』として伝えてきた『平家物語』だったんじゃないかと思います」と語った。

また、「平家は敗者であり、歴史の中で取り残されていった人たち。それを自分たちのアイデンティティとして、『平家の落人』ということを語っていくというのはわかりやすい構図です。でも僕は、『本当の敗者』とは我々全員のことなんじゃないかと思っています。明治以降のごく単純化した『殖産興業』『富国強兵』といった言葉に表されているような国家の方針で、男女問わず貧しい人たちの子供の命が使い捨てにされた。そういった歴史をすっかり忘れて、『辺野古の海を埋め立てたっていいじゃない』『道路を作ればいいじゃない』『リニア新幹線作ればいいじゃない』『何やったっていいじゃない』といったことを繰り返している。全く変わっていない。僕は東日本大震災が起きた時『何か変わるんじゃないか』って思った。けど、実感がない。そして究極は、みんな『平家の人』になっていくんじゃないかと」と本心を打ち明けた。

安東は「過去を消し去って現在性のみに依拠する、つまり記憶喪失であることがあたかも正しいことであるかのような近現代において、『過去から現在に連なる記憶を保持している』ということは、いわばこの物語における平家の人々の立場に近接していくということなんですよね。『これはおかしいんじゃないか』とか『この風潮には乗れないぞ』とか、それぞれの中の『平家性』みたいなものがそこに立ち現れてくる」と繋ぐ。

最後に管は「その記憶喪失に迎合するような形になってしまったものたちっていうのは、実はすごく悲しんだかもしれない。この映画は、そういったものに触れられる力があったと思うんですよね。それはパフォーマンス自体もそうだし、河合くんが撮った映像もそうだし、人間世界を超えて、人間世界に放たれている非常に大きな循環の中の劇を見せてくれている」と本作を称賛した。

INDEX

「ライブと配信、どう思う?」曽我部恵一と山本啓太に問う第四夜

折り返しとなった4日目は、ミュージシャンの曽我部恵一(サニーデイ・サービス)と映像監督としても活動する山本啓太(台風クラブ)に加えて、河合宏樹監督と安東嵩史が登壇。「コロナ禍以降のライブとライブ映像の違いを掘り下げる」というトークテーマのもと、音楽を奏でる者、映像で留める者、言葉を紡ぐ者たちによる意見が交錯する場となった。

サニーデイサービスのMVを撮影する山本は「僕は『平家物語』はよう知らんくて、言葉聞いてもわかれへんし。ただ、この3人の圧が凄まじくて。それが映像の凄いところ。現場におったらあの3人の顔とかこんな間近に、目力とか感じられる距離で観れへんやないですか。これは映像ならではの相乗効果やと思うんですよ」と称賛し、「これは、生で観るのが一番おもろいと思うんですけど、僕も映像で残すっていう仕事をやっているんで、両方でやらなきゃいけないことっていうのか感じていて。ミュージシャンの中では、撮られることを嫌がる人もおるでしょ。でもコロナ禍で、ライブ来れへん人も配信で観るようになった。僕自身は、配信のええ悪いっていうのは、どっちでもないんですけど」と水を向けた。

河合監督は「コロナ禍の時、配信の仕事は来るんですけど、全部断ったんですよ。僕は映像を撮っているけど『生』が一番好き。お客さんも含めて現場にいる空気感が好きなんだけど、それを全部配信で置き換えられちゃうっていうことに、ちょっと拒否反応が起きた。それで、色々悩んでいた時に出会ったのが、配信用に無観客で収録されたイベントだった。その時にサニーデイ・サービスのライブを撮らせていただいたんですけど、“セツナ”っていう曲を演奏された時に曽我部さんがギターソロの際に、アンプにガリガリガリとギターを擦り付けながら音を出していたら、ボンってアンプが飛んで。静寂と緊張が走った時に、曽我部さんは冷静にベースアンプに差し替えて音をまた繰り出した。あれを見た時に、『この熱量は映像には残せない』と思いました」と述懐した。

曽我部は「でも、『感動するかどうか』っていうのは、カメラが何台あるかとか全然関係ないもんね。YouTubeで検索して辿り着いた、お客さんが撮ったある瞬間の映像がすごく感動的だったりするじゃないですか。だから音量とか音質とかカメラワークだけの問題じゃないんだなと思う。でも、それを一生懸命やるのが映画作りな訳で、だからなかなか難しいと感じます。両方の真実があるでしょう? どっちも本当だからなあ」と迷いを口にした。

それを受けた河合監督は、「自分みたいに何台もカメラを用意して撮った映像よりも、今日来てもらったお客さんが何となく切り取った写真の方が意外と反応が良かったりする。それは、お客さんが『感じたい』と思ったことや需要の変化というのがコロナ以降起こったからかな、と思っていて。それはそれなりの良さもあって、自分のやれることとの違いについて悩んでますね」と告白した。

3人の話に耳を傾けていた安東は、「パンデミックの時期は、もちろん配信があってめちゃくちゃ良かった。全然外に出られないし、ミュージシャン、ライブハウス、その他のあらゆるパフォーマーがとにかく仕事がなくて、収入と生き甲斐を奪われて、生殺しのような状態になった。そこに応えられる技術がたまたまあって、その使い方を思いついた人がいたわけだから」と当時の心境を振り返った。

その上で、「一方で、河合くんが『ライブが全て配信に置き換えられていくのが嫌だった』っていう気持ちもわかるんですよ。ずっと現場にいて、その空気を撮っていく者として、そういったものが『いらないもの』になっていくんじゃないかという危機感なんじゃないでしょうか。ライブに限らず、世の中が文化的に『こっちの方がスマートなんだし、リスクやコストのかかることをわざわざやらなくていいじゃん』という方向にだけ、インスタントに流れていくことへの危惧は自分にもあります」と河合監督の苦悩に思いを寄せた。

河合監督は、「映画でもライブ映像でも、ありのままの空間性を大事にしたいと思っています。だから『平家物語 諸行無常セッション』も、頭に声明のシーンを持ってきた以外は時間軸とかは全くいじっていません」と明かした。

終盤、曽我部から「次回作は?」と訊かれた河合監督は「実は今、小説やフィクションを作ろうとしています」と答え、「基本的に私は、誰かの記録を留めるという気持ちでカメラを回しています。自分の中では「留める」っていう言い方が一番しっくり来ていて。誰かの作品を留めてきた十数年があり、コロナで仕事がなくなったり、親族が亡くなったりして、自分の生き方や死に方を考え、自分の姿とどうしても向き合わねばならなくなった時に、初めて『自分の人生を留めなきゃいけないな』と思いはじめたんですよね。大学時代はレオス・カラックスに憧れて自主映画を制作していたんですが、ようやく原点に戻り、自分の作品を更新していこうと取り組んでいます」と続けた。

INDEX

「物語は、まつろわぬものであれ」姜信子と古川日出男の言葉が感応し合う第五夜

トークイベント最終日『平家のナラティブはどこにある?』には、土地と語りの関係について著述活動を続け、日本各地の芸能者とともに『百年芸能祭』というイベントもオーガナイズする作家・姜信子と、第一夜以来となる古川日出男の2人が登壇。安東嵩史が司会進行を務めたトークは、他者の物語を語ることや物語を立ち上げることについての濃厚なものとなり、50分があっという間に過ぎていった。

この日のために奈良から来場した姜は「『平家物語』は、文字の書ける人が書いたものを、文字の読める人が声をあげて読んだもの。それを文字の読めない人が受け取って、念仏聖や高野聖、比丘尼といった人たちが声で物語を運んでいく時に、どんどん物語が作り替えられていく。彼らが旅した風土に合わせて、草や木のように物語が生い茂っていく。だから、テキストを破壊するように、塗り替えるようにして、新しい、声で語られる『平家物語』が日本中あちこちで語られていたかもしれない」と語る。

さらに「例えば『平家物語』の南都(奈良)焼き討ちのくだりでは、平家の上流階級の人たちはの名前は記されていますよね。でも、特に弱い者たち、名もなき人たちは名前も記されないまま焼け死ぬ。恐らく文字には残されていないけれども、その焼き殺された人たちの物語を運んだ念仏聖もいたかもしれない。無数の物語が『平家物語』からスピンアウトしていたかもしれない。出来上がっては破壊されて、出来上がっては破壊されて……『諸行無常をくりかえす』、それと同じようなことが物語でもずっと起こってきたかもしれないですよね」と、人々の歴史と物語のあり方を考える。

姜の考察に耳を傾けていた古川は、「言葉自体は『盛者必衰の理をあらわす』とありますけれども、元々の仏教用語では『生きる者は必ず衰える』つまり『生者必衰』だったんですよ。それが語られている内に『盛者必衰』でOKという感じになった。どっちでもいいんです。過去の色んなテキストが入ってきて、それに救われた人の気持ちも混ざってきて、両方まとめて物語になった。それを聞いた人たちがどんな感情を抱いていたのかはわからない。それでいいんですよ。そういう1人ひとりの心に働きかける力のあるものが、本来『歌』とか『演奏』と呼ばれるものなんだと思います」と述べた。

また、本作の初日上映後に行われた打ち上げの後、向井と共に新宿の路上で朗読とギターのセッションを披露したことを打ち明け、「マイクも何もない状態で5曲やったんですけど、途中で何かが変わったんですよ。その時に『ここは新宿三丁目の路上だけど、賽の河原だな』って思ったんですよ。自分のいる場所を賽の河原に変えられないんだったら朗読なんてしない方がいいし、ある種のものを作る仕事っていうのはその場が賽の河原になるだろうと思ってやっている。それができない人たちが、実際にガザとかウクライナとかを賽の河原にしようとしているんですよ」と断じた。

姜は「私のルーツは朝鮮半島にありますけれども、おじさんが済州島出身なんです。そこでは、植民地支配からの解放後、1948年に『四・三事件』という大変な事件がありました。済州島の民が『こいつらは全員アカだ。ローラー作戦で殺してしまえ』ということで虐殺されたんです。その中を命からがら逃げてきた方がいるんですけれども、そういう人はまず、話をしません。亡くなる数年前にようやく自分が何を経験したのか話してくれたのですが、『島に行っても誰も信じるな』『済州国際空港に降り立つな、敷地の中に当時殺された人たちが埋められていて、飛行機が着陸するたびに彼らの骨が踏み躙られているから』と。人間の骨が埋められて、最後まで残るのは歯なんだそうです。そのことを知って、済州島の土を踏むたびに、カタカタカタって歯がぶつかるような感覚が足元から立ち上ってくるんです。済州島の人たちはその音を聞いて生きているけれど、その人たちは語らない。そこに空白があるんですね。その物語の空白を受け取って、語れない人たちの声を受け取って、どうやって放つのか。物語を盗むんじゃなくて、語る言葉を持たない人たちに成り代わって、依代になって声を放つのか。念仏聖や比丘尼といった人たちだけでなくて、現代の語り手、あるいは書き手である私たちにも突きつけられ得ていると思うんです」と語る。

そして、「物語を語るなら、まつろわぬ物語を語りましょうよ。与えられた物語なんか必要ないので、まつろわぬ魂で、自分の声を放とう、自分で語り出そう。別に壮大な物語なんか語らなくていいんです。与えられた物語に対して違和感を持ち続けるだけで、まつろわぬ魂というのは、自分の中に宿りますから。『物語は、まつろわぬものであれ』」と呼びかけた。

INDEX

青柳いづみ、細井徳太郎、宮坂遼太郎、山本達久による朗読と音楽。剥き出しの魂たちが徘徊した第六夜

9月12日(木)の第六夜『女性視点の平家物語と永遠少女朗読、歴史ある映画館を鳴らす』と13日の第七夜『平家の亡霊の祟り、彼岸に声を届ける』は、前夜までのトークイベントとは打って変わって、パフォーマンスセッションを実施。河合監督と細井徳太郎がキュレーションした表現者たちが集結し、音楽と舞台芸術が融合した、映画館としては異例の構成によって『平家物語』を立体的に再現する試みがなされた。

武士をはじめとする男性の敗者、死者たちを綴った作品である一方で、時代に翻弄された女性たちの物語でもある『平家物語』。12日はその古川訳から、物語の最後に昇天してゆく平家の生き残りにして平清盛の娘 / 亡き安徳天皇の母、建礼門院徳子のナラティブを中心としたいくつかの場面を青柳いづみが朗読する。

本編の上映が終わり、10分間ほどの転換の時間、客席周辺の回廊をぐるぐる回る河合監督が手にした懐中電灯からは、くぐもったノイズが放たれる。

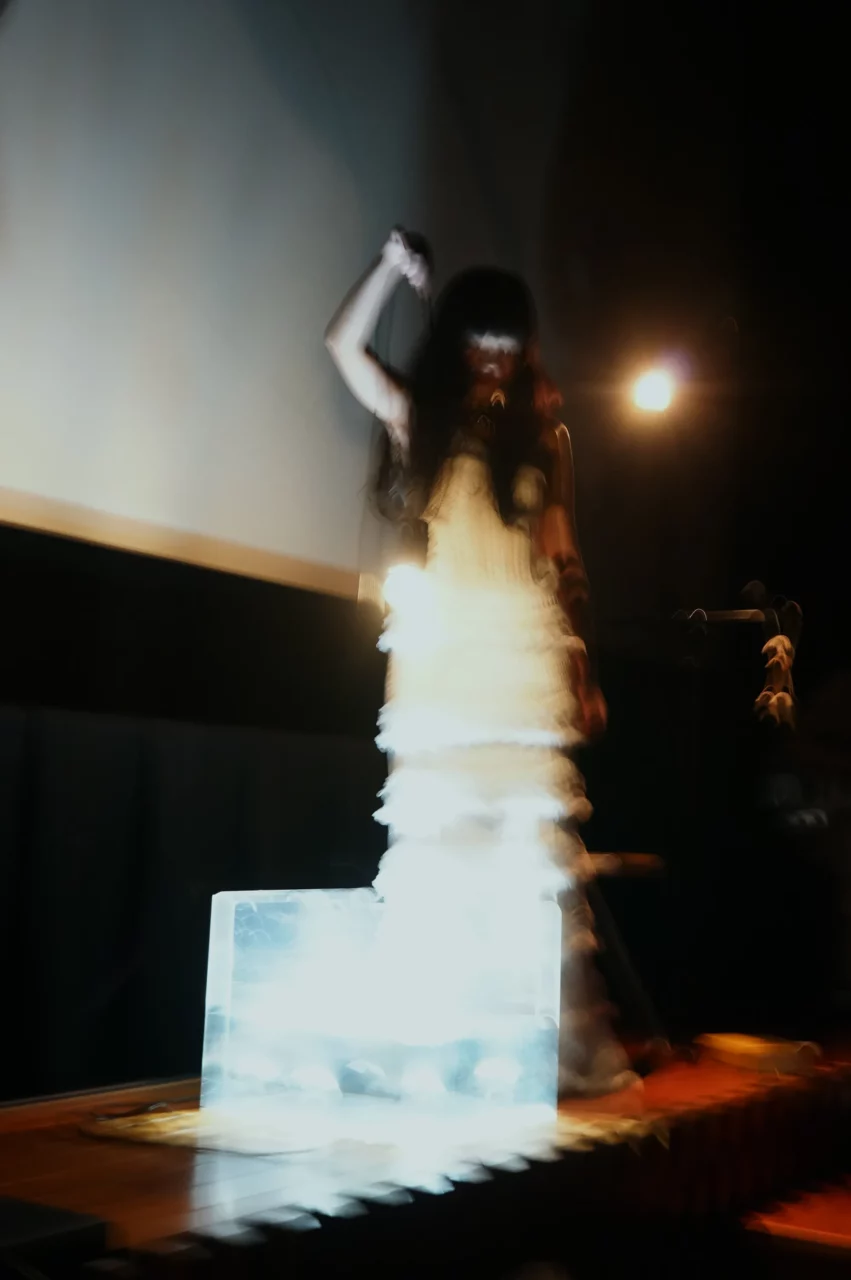

ステージ中央には白いワンピースを着た青柳、上手には白いスカートを穿き、エレキギターを携えた細井の姿がある。それは「生 / 死」という境界線を超越し、「男性 / 女性」をはじめとするあらゆる属性から解放された、剥き出しの魂がそこにある、という意図の表れであるように感じられた。

照明を最小限に落とされた場内で、河合監督と交差するように徘徊する者がいる。パーカッショニストの宮坂遼太郎だ。笠をかぶって遍路修行者となった宮坂は、手にした銅鑼の音でゆったりとしたリズムをジャーン、ジャーンと刻みながら、山のような鳴り物を、ぽとり、ぽとりと落としていく。

感情や抑揚が極力まで削ぎ落とされた、青柳の素体のままの「言葉」と「声」が、古川訳『平家物語』冒頭「祇園精舎」を読み上げる。その幻想的な風景は「首渡」において一面の蓮華のように咲く琵琶の夢へとブリッジし、そこから「水は夢を見るか」という問いを軸に「維盛入水」「三日平氏」「志度合戦」といった、平家一門の滅亡への過程で無常感を増していく物語のひと幕ひと幕が読み上げられる。青柳の傍には水槽が置かれ、そこには煌々と光る電球が沈んでいる。

少しの間を挟んで、平家滅亡後に後白河法皇と対面した平清盛の娘であり、わずか8歳で壇ノ浦に沈んだ安徳天皇の母でもある建礼門院徳子がその体験と平家の罪業が呼んだ六道の地獄を涙ながらに語る「六道之沙汰」、そして安徳天皇が「波の下にも都がございますよ」と語る祖母の二位尼に抱かれて入水する「先帝身投」の場面へと移る。そこから、安徳天皇が母の徳子を恋しがって夢枕に会いに来る「六代」や平家の一族が無惨に処刑されてゆく「六代被斬」、都を襲った大地震に地中から湧き出す名もなきものたちの声を重ねる「大地震」といった最終章のいくつかの場面が読み上げられる。朗読を終えると、青柳は水槽から電球を捧げ上げ、再びそっと沈める。

椅子の上で前のめりになり、エフェクターで幾層にも音を重ねる細井。そのギターの音は、物語が進むにつれて、花弁を撫でる風になり、燃え盛る炎になり、船を打つ波飛沫へと変化していく。

観客が固唾を飲んで3人の姿を見守る最中、後方の扉から杖をついた山本達久が静かに場内へと入る。山本は、宮坂が落として行った鳴り物の上を注意深く歩き、耳をそば立てなければ聴き取れないほどの小さな音を鳴らしながら、客席をぐるりと一周し、亡霊のようにその場からすうっと消えた。

宮坂は歩みをステージの下手で止め、音楽と化す前の音を奏で始める。細井の歪んだギターが暗闇を切り裂き、青柳はZAZEN BOYS“永遠少女”の歌詞を読み始める。原曲は1945年の情景を入り口に歌われる、戦争で苦しんだ人々の歌である。諦念や懊悩を抱えながら生きる人々の首を掴んで揺さぶる歌詞が、青柳の淡々とした声調によって、水面を打つ波紋のように場内に広がっていく。

青柳は、壇上から客席に降り立ち、細井と宮坂の演奏のあわいで発した。<探せ 探せ 探せ>と。

この歌詞の終わり際、館内を照らす明かりは河合監督が持つ懐中電灯だけとなり、スクリーンに満月にも似た穴がぽっかり空いた。壁には4人の影が重なり、闇よりもずっと深い黒が刻まれた。