INDEX

バストリオは「曖昧なまま共にあること」を肯定する

—川というのは言い得て妙で、自分はバストリオのパフォーマンスを初めて観たときから、演劇というジャンルの規範性を問い直しながら役割や物語に固定されないまま、新しい可能性を開こうとしているように感じるんです。それは、結論や意味といったものに回収されず、境界が溶けて曖昧なまま共にあることを肯定しているようにも見える。そういった流動性に対する祝福というものが、一貫して感じられます。

今野:そう捉えてもらえるのはめちゃくちゃ嬉しいですね。自分の中の固定化されない流動性というのはもともとあって、それをずっと固定せよって言われてきた気がするんです。でも、それができない。やり方が分からない。ただ最近、特にこの前の『トーキョー・グッドモーニング』は、そういった自分の流動性を持ったままパフォーマンスに向き合ってくれている人が増えていることを感じています。それに演者も反応するので、より堅くならずに向き合えるようになってきていると思う。すごく良い状態。

—まさしく川のように、流れるまま観ているというか。せせらぎと一緒で、ところどころ物語のようなものが立ち上がっては消えていく、それを楽しむという感覚。

今野:特に最近の若い人は、自分でピントを合わせにいくカメラマンのような感覚で観てくれてますね。川を見ていても流れる葉っぱに意識がいったり、飛んでる鳥が気になったりするわけじゃないですか。誘導されるわけではなく、その人がありのままの状態で取りに行く。そういうお客さんの変化に対してはグッときています。それに「曖昧なまま共にある」というのは、自分たちの在り方としても「共同体なんだけどファミリーではない」というさっきの話に通じるものがある気がします。

—そもそも今野さんの立ち位置が、集団における家父長的な存在ではない。もっとフラットですよね。

今野:そうですね、フラットです。

—だからこそ、バストリオがこの今の時代にパフォーマンスを続けるのはとても意義あることだと思うし、一方でその苦しさもあるんじゃないか。時代的にも、SNSや動画プラットフォームのメカニズムによって二項対立化や極端な単純化が増えて、曖昧さやグレーゾーンへの寛容性が失われてきている。それにトランプ再選以後、流動性よりも分かりやすさを求める傾向はますます強まっているように感じます。今野さんは、そんな時代におけるバストリオのようなコミュニケーションの在り方をどのように捉えていますか?

今野:逆風ではありますけど、でもうちらはずっと逆風だったと思うんです。そもそも、最初が「演劇じゃなくて何なんやろ」というところから始まってるし(笑)。でも確かに、今分かりやすさというものがめちゃくちゃすごい速さで、国家レベルで、大文字で伝わってきているのは感じるし、その通りだと思う。

ただ、それによって我々のやっていることがちゃんとカウンターになっちゃった気もするんですよ。以前の方が、自分たちの曖昧さに対してどう受け止めればいいかが分かりづらかったかもしれない。今は、いわゆるトランプ的なものの強さを皆が知ってるし、はめ込みにきてるのも皆分かってるじゃないですか。それに対して、絶対に反発する人たちはいるし、そういった人たちが可視化されてきて、明確な意思を持ってうちらのところに来ている実感もある。だから、前よりもバストリオの居場所は感じられているし、むしろそれによる不安の方があるかもしれない。

—むしろ共感者が増えていると。

今野:トランプ的な強さに乗っかる人がたくさんいる中で、「こいつアホやな」って思ってる人も増えてるじゃないですか。若い子たちほどちゃんと考えてる人がたくさんいるし、強度ある意思と言説を持っている人も多い。それこそ、川を見るようにうちらの舞台を観にきてる人たちってすごいなと思いますよ。強い意思で、トランプにメンチ切ってるわけじゃないですか(笑)。

バストリオのやりたいことは変わってないんだけど、15年間続けてきたぶん、時代が変化して受け止められ方や集まる人が変わってきてて、すごく贅沢な体験ができてるなって思います。だから、逆にトランプ支持みたいな人が稽古場に来てもいいし、そういうときが一番面白いだろうしね。

—そうそう、バストリオにはそこで敵対しない包括性がありますよね。

今野:トランプ側は弾く論理だけど、こっちは入れてしまう論理だから。前に自分がアフタートークで一番話したかったのは、安倍元首相だったんですよ。絶対話合わないだろうって分かってるから。「あいつらこんな風に考えてるんだろうな」って想像よりも、ちゃんとそこにいるのが分かって話してみることが大事だと思うんです。演劇やパフォーマンスを観に行こうという以前に、そういう場を覗いてみよう、という動機で足を運んでもよいですよね。上演後のアンケートを読んでると、すごいですよ。俺らのパフォーマンスよりもこっちの方がすごい表現なんじゃないか、って思うこともあります。そういうことを感じられる場であるといい。今は20代から50代まで創作現場にいますから、ちぐはぐさも含めてそれが見えるというのは大きいです。

—バストリオとしては、15年間どこにこだわってきたからこそ、そういう場が作れていると思いますか?

今野:「こうだよね」とピン留めせず、可能性を開いていくこと。稽古場でも、良い日も悪い日もあるんですよ。でも、最終的に自分はポジティブというか、もっと面白くなるはずやんって考えてる節があるから。というか、稽古場で全然うまくいかないことすら面白いし。逆に、正解に向かって突き進んでいるときが一番怪しいですよ。社会において何かがあったときも、違う角度で見たら全然違う感じに見えるんじゃないの、ってことはたくさんあるから。

それは、やっぱりドキュメンタリーから教えてもらったことです。映像で見たら泣いてるし悲しく映ってるんだけど、実際に話してみたら全然悲しそうにしてなかった、ってことなんて多々ある。日々の生活でも、見方をたくさん持ってたら色んなところに行けるんです。だってさ、いまだに皿ちょっと早く洗えただけで嬉しいもん。今日泡立ちいいな! みたいな(笑)。自分、まだこんなので嬉しいのか? って(笑)。そういう生活の延長にある身体で稽古場に入るのが大事なんです。そこに段差を作らなくなったのは、成長したなって思う。最初の5年はそれができなかったから。

つやちゃんさんが書いた『スピード・バイブス・パンチライン』(※)も可能性についての話じゃないですか。お笑いにしろラップにしろ、それぞれが色んな見方で色んな技法を試してて、そこにそれぞれの自分らしさのリアリティが見えるっていう。そうやって、可能性を開いていくことを続けていきたいなって思います。

※つやちゃん著『スピード・バイブス・パンチライン: ラップと漫才、勝つためのしゃべり論』(2024年、アルテスパブリッシング)では、ラップや漫才を題材に、口語芸術の最前線を、「スピード」「バイブス」「パンチライン」の3つの視点を軸に分析した。

—大きな権力が固定化を求める時代だからこそ「小さな流動性」はより重要になるでしょうし、そういう時代にバストリオのような集団がいることはとても勇気づけられます。今日はありがとうございました。

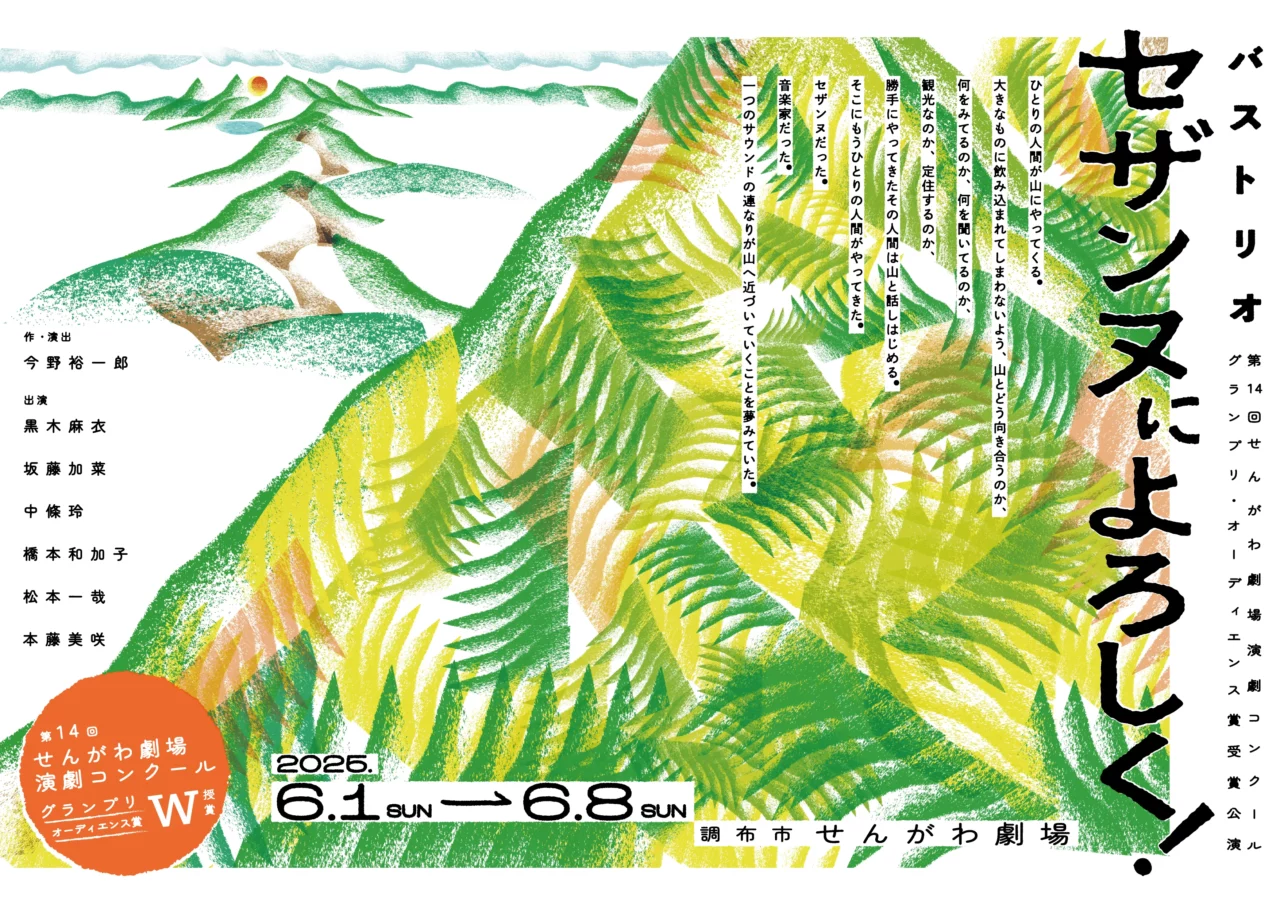

バストリオ『セザンヌによろしく!』

【作・演出】今野裕一郎

【出演】黒木麻衣、坂藤加菜、中條玲、橋本和加子、本藤美咲、松本一哉

会 期 2025年6月1日(日)〜6月8日(日)

会 場 調布市せんがわ劇場

6月1日(日)18:30〜◉☆

6月2日(月)19:30〜◉☆

6月3日(火)19:30〜◉☆

6月4日(水)14:30〜/19:30〜

6月5日(木)19:30〜

6月6日(金)19:30〜☆

6月7日(土)13:30〜/18:30〜☆

6月8日(日)14:30〜

受付開始・開場は開演の30分前[全10公演]

◉:早割

☆:アフタートーク

6月1日(日)18:30〜 ゲスト:横浜聡子(映画監督)

6月2日(月)19:30〜 ゲスト:山本貴愛(舞台美術・衣裳デザイナー)

6月3日(火)19:30〜 ゲスト:佐々木敦(批評家)

6月6日(金)19:30〜 ゲスト:古川日出男(作家)

6月7日(土)18:30〜 ゲスト:荘子it(Dos Monos)

特設サイト:https://www.busstrio.com/say-hello-to-cezanne/