日々の生活を通じて社会の根底に流れるものを吸収し、音と言葉へと変換する現代のシンガーソングライターたち。彼らが描く歌の世界は、時に「都市のフォークロア」という側面も持つ。あくまでも個人の視点から社会を見つめ続け、都市の片隅にこぼれる小さな声にも耳を傾けてきた折坂悠太もまた、そうしたシンガーソングライターのひとりである。

その折坂が近年強いシンパシーを感じているのが、モンゴル出身のシンガーソングライター、Enjiだ。1991年にモンゴルのウランバートルで生まれた彼女は幼少時代からモンゴルの伝統的唱法「オルティンドー(長歌)」に慣れ親しみ、2014年のドイツ移住以降はジャズからの影響も受けたシンガーソングライターとして活動を続けている。

そんなEnjiが今回、11月に開催される『FESTIVAL de FRUE』(静岡県掛川市)で初来日を果たす。自身の体内に流れるものと脳内の記憶を歌へと変換してきた折坂悠太とEnji。現在のフォークロアを体現するふたりのシンガーソングライターが響き合うのはなぜなのだろうか。前半は折坂、後半はEnjiという二部構成によるインタビューをお届けしよう。

INDEX

平成元年、鳥取県生まれのシンガーソングライター。2018年10月にリリースした2ndアルバム『平成』が『CDショップ大賞』を受賞するなど各所で高い評価を得る。2021年3月、フジテレビ系月曜9時枠ドラマ『監察医朝顔』主題歌を含むミニアルバム『朝顔』を、同年10月には3rdアルバム『心理』を発表。2023年には音楽活動10周年を迎える。2024年6月、約2年8か月ぶりとなる4thアルバム『呪文』をリリースした。また、音楽活動のほか書籍の執筆や寄稿も行なっている。

【折坂悠太インタビュー】Enjiの歌に「懐かしさ」を感じるワケ

ー折坂さんがEnjiの作品と出会ったのはいつごろだったのでしょうか。

折坂:2ndアルバム『Ursgal』(2021年)はリリース当時から聴いていたと思います。衝撃があったんですよ。新しい音に触れて驚いたというより、琴線に触れるものがあったとしか言いようがない部分もあって。

自分の好きな表現って、古い記憶や小さい頃の感覚を呼び起こさせられるものなんですね。Enjiさんの歌はまさにそういう感じがします。私はモンゴル語がわからないので何を歌っているのかわからないけれど、なぜか懐かしい感じがするんです。

ーあまり異国の音楽という感じがしなかった?

折坂:そうですね。言語が違うこともあって、結果的に異国情緒みたいなものを感じることもあるんですけど、その国の文化の「それらしさ」みたいなものをくっつけたような音楽ではない。自分の身体に蓄積された情景や情感を元にして歌ってる感じがする。自分の歌もそうでありたいなと思っているので共感したのかもしれませんね。

1991年、モンゴル・ウランバートル出身。モンゴル歌唱の伝統とジャズ即興の間に、自然体でありながら温かく繊細な感情に満ちた声を交差させるアーティスト。幼少期はユルト(移動式住居)で育ち、モンゴルの伝統的唱法「オルティンドー(長歌)」を学び、民謡と舞踊にも親しむ。ウランバートルで音楽教育の学士号を取得後、2014年、ゲーテ・インスティトゥートのプログラムに参加し、ミュンヘンの音楽大学でジャズを学ぶ。『FESTIVAL de FRUE 2025』で初めての来日を控える。

ー折坂さんが他の国のシンガーソングライターの歌に触れたとき、そのような懐かしさを覚えることは結構あるのでしょうか。

折坂:そんなにないんですよね。いいなと思う音楽はもちろんいっぱいありますけど、ある集団の中で育まれてきた文化が自分の記憶と連動することはそれほどなくて。

しかも昔の人じゃなく現代のアーティストで、なおかつ同世代でそういう感覚になることはほとんどないんですよ。30年前に亡くなったシンガーに対して思う感覚と近い。時代を超えている感じがありますよね。

ーEnjiの作品の中でも一番好きなのはやっぱり『Ursgal』ですか。

折坂:そうですね。もしも今、「歌」というテーマで1枚選べと言われたら、『Ursgal』を選ぶと思います。今回あらためて聴いたんですけど、やっぱり素晴らしくて。声の中に揺らぎみたいなものとか、ちょっとザラザラした部分もそのまま乗ってるんですよね。

INDEX

意味を超えて、情景と情感を伝える「歌」を信じている

折坂:最近よく考えるんですが、文字にしてやりとりするのと、実際に会ってその言葉を理解するのとでは、同じ文面でも受け取るものがまったく違うと思うんです。

声という空気の震えを聞いて理解するものがあるし、そこに歌のひとつの機能があると思う。Enjiさんも声を通じ、「生きている感覚」みたいなものが伝わってくるし、そこに自分も共鳴するんです。

ー精神や記憶を伝える「メディアとしての歌」という感覚?

折坂:そうそう。Enjiさんは歌の中でどういうことを歌ってるのか知らなかったので、確認したんですけど、想像していたものからそんなに外れていなかった。たまに起こることなんですけど、声の響きとかテンション感みたいなものを通し、言語に頼らず理解できることがあるんですよね。Enjiさんもそういうことを信じている感じがする。

ー折坂さんの歌もまさにそういうものですよね。意味を超えたところで伝わるものがあります。

折坂:そうありたいと思っています。弾き語りのときは、自分ひとりの身体から発するもので共鳴みたいなものを起こしたいと思っていて。『Ursgal』を聴いたあたりから自分自身の感覚も変わってきたし、「こんなふうに歌ってみたい」とも思いましたね。

ーEnjiはモンゴルの伝統歌唱法であるオルティンドーを幼少時代に身につけていて、現在の歌声でも、ときたまその影響を連想させる瞬間があります。折坂さんの歌唱にも浪曲や口上からの影響が感じられることがありますが、折坂さんはどのような意識のもと、そうした歌唱に取り組んでいるのでしょうか。

折坂:私はEnjiさんのようにバックボーンがあるわけではないし、ルーツとの繋がりは薄いほうで、そこがちょっとコンプレックスでもあって。じゃあ、なぜそういうものに気持ちが向かっているのか、未だにあまりよくわかっていないんです。

ただ、昔も今もお祭りは好きなんです。地元の柏でやっていた青森のねぶた祭りにも参加していたし、音楽活動を始めてから錦糸町の河内音頭大盆踊りにも行くようになりました。

そういう場所で鳴っている音楽って、「情景」のひとつでもあると思うんです。自分が見てきた情景や子どもの頃の思い出と同じカテゴリーであって、お祭りが終わるころ、遠くで音楽が鳴り響いているような情景が自分の中に蓄積している。そのイメージを自分の中に落とし込みながら歌うことによって、だんだん身体化していく……私は歌というものに対して、そういうヘンテコな入り方をしてるんです。

INDEX

『FESTIVAL de FRUE』が媒介する、世界中の歌うたいたちの地下水脈

ー錦糸町の河内音頭大盆踊りでは舞台上の音頭取りが河内音頭を歌うわけですが、踊り手は歌の内容がわからないまま踊っていますよね。その状態って先ほど折坂さんが言っていた「言葉に頼らず、歌を通して意味が伝わっていく」状態に近い気がしてきました。

折坂:その話を聞いて思い浮かんだんですけど、私は弾き語りとしてはジョアン・ジルベルトがひとつの到達点な気がしているんですよ。自分はボサノバフリークってわけじゃないんですけど、ボサノバってカーニバルで演奏されているサンバのリズムを、ひとりの身体に落とし込んでいる部分があると思うんですね。

私は子どもの頃から集団に対する苦手意識があるんですけど、お祭りの参加者は個人でも集団でもあって、そこに心地よさがある。祭りを通じて感じた心地よい集団の体験を音楽に落とし込みたいと思っているし、ボサノバしかり、そういうものが好きなんだと思います。

ーその感覚はEnjiの歌にも表れている感じがします。集団で育んできたものが、ひとりの身体と声を通じて表現されている。

折坂:そうなんですよ。Enjiさんのアルバムは基本的にシンプルな楽器構成で演奏されていますが、歌の持つ表情や情報みたいなものが大きな位置を占めていて、どんな小編成でやっていてもいろんな音が聴こえてえてくる。

もちろんプレイヤーも本当に素晴らしいんですけど、Enjiさんの歌声にいろいろな記憶や感覚が出汁のように溶け込んでいるからこそ、そう聴こえるんだと思います。

ー最新作『Sonor』(2025年)では、“Eejiinhee Hairaar”というモンゴルの伝統曲が歌われていますけど、あれも素晴らしいですよね。

折坂:あの曲もめっちゃかっこいいですよね。歌謡曲みたいなテンション感があって、あれだけちょっと毛色が違う感じがしました。

ー英語でジャズのスタンダードも歌ってますよね(“Old Folks”)。ジャズのスタンダードを歌っても、伝統曲を歌っても別ものではなく、地続きという感覚があります。そこも折坂さんと共通している感じがするんですよ。沖縄の民謡をやってもオリジナルをやっても、地下で同じ水脈が流れている感じがする。そして、その水脈を辿っていくと、モンゴルと(折坂が住む)千葉は繋がっていた! という感覚。

折坂:そうだったら嬉しいですね。モンゴルに限らず、いろんな場所で生まれる表現と地下水脈的に繋がることをときどき感じるんですよ。そこに表現をすることの希望があるし、『FESTIVAL de FRUE』は、そういう種類のものをひとつの場所で形にしようとしているじゃないかと思う。

折坂:2022年の『FESTIVAL de FRUE』ではサム・ゲンデルとブレイク・ミルズ、ピノ・パラディーノ、エイブ・ラウンズが出演していましたが、彼らの演奏を見てあまりに美しくて涙が出たんです。

別に涙がそんなに偉いと思ってないんですけど、演奏を聴いて、脳内に街角が現れたんですよ。夢の中によく出てくる寂しい場所みたいな、そういう情景が浮かび上がってきました。

ー面白い話ですね。

折坂:自分の記憶を辿ってもどこにもないものなんだけど、何か懐かしい場所というか。宮崎駿さんの『君たちはどう生きるか』(2023年)に海のシーンがありますけど、あれに似たイメージです(※)。全然違う文脈を辿っていった先の奥底に、同じ街があるという感覚。

世界の音楽を聴いていると、そういう感覚になることがあるんですよ。文化的には離れている場所の音楽なのに、なぜかそういう場所に辿り着く。その感覚を呼び起こすための黒魔術みたいなものとして『FESTIVAL de FRUE』というフェスティバルがある気がするんです。

※編注:作中に登場するこのイメージは「異界」の入り口で、民俗学者の畑中章宏はスイス出身の象徴主義の画家アルノルト・ベックリン(1827年–1901年)の作品『死の島』との類似性を指摘している

INDEX

【Enjiインタビュー】日本初取材で明かす、その歌のスピリチュアルな感覚

ーEnjiさんは折坂さんの音楽を聴いたことはありますか?

Enji:まだ聴いたことがなくて。でもちょうど最近、SNSで彼のことを知ったんです。日本のメディアでインタビューを受けるのは今回が初めてなんですが、せっかくの機会なので折坂さんの音楽を聴いてみます。

ー日本の音楽で好きなものはありますか?

Enji:日本のシティポップにハマっている知り合いのミュージシャンもいますが、私自身はあまり日本の音楽について知らなくて。ただ、アジアのポップミュージック全般に興味がありますし、日本人とはちょっとした繋がりも感じています。日本のファンの方からの言葉を聞くと、私の音楽に共感してくれている感じがするのがすごく嬉しくて。

ーこれまでの経歴についていくつか質問させてください。Enjiさんはウランバートル生まれですが、幼少時代はどんな生活を送っていたのでしょうか。

Enji:私の家族は5人で、ウランバートル郊外のユルト(移動式住居)で育ちました。ノマディック(遊牧民的)な移動式の生活で、幼少時代は喜びに溢れていて。

両親は国営の発電所での仕事が忙しくて、兄弟と一緒の時間が多かったかな。学校の勉強もしていましたが、興味があったのはアートとダンス。あとフォークミュージックも大好きで、今の私に繋がってると感じます。

ー今おっしゃった「フォークミュージック」というのは、モンゴルのトラディショナルのことでしょうか。あるいはアメリカ的なフォークのことでしょうか。

Enji:モンゴルのトラディショナルです。モンゴルにはオルティンドーという長歌の民謡があって、「オルティンドーの女王」と呼ばれているナムジリーン・ノロヴバンザドから影響を受けて私もやるようになりました。オルティンドーはモンゴルでも田舎のほうではお祝いの席などで歌われているんですが、実は誰もが歌えるものではなくて。

ー1991年にウランバートルで生まれたEnjiさんの世代でも、オルティンドーなどモンゴルの伝統文化には日常的に触れているものなのでしょうか。

Enji:私ぐらいの世代で民族音楽に関心を持つのは珍しいと思います。田舎のほうではそうでもないと思いますが、私はちょっと変わっていたんだと思います。

2000年代以降、モンゴルにもいろんな文化が入ってきて、ウランバートルも近代化されました。当時、私もホイットニー・ヒューストンとかが大好きで。中学から高校にかけてはモンゴルのヒップホップも聴くようになったり、モンゴルの民族音楽から離れていた時期もありましたね。

でも高校卒業後に、「本当に自分が好きなものって何だろう?」と考え直す機会があったんです。それで小学校と幼稚園で音楽の先生をしながら、専門的にオルティンドーを学び始めました。

ーEnjiさんがモンゴルの民族音楽に惹かれ続けてきた理由とは何なのでしょうか。

Enji:歌うことが大好きで、歌のスキルを磨きたかったからだと思います。オペラとかでもよかったのかもしれないけれど、オルティンドーを歌いこなすにはスキルが必要だし、だからこそチャレンジしたかった。それにモンゴルのトラディショナルには深くてスピリチュアルな意味があって、私にとって特別なものなんです。

ーどのような意味で「特別」なのでしょうか。

Enji:歌っていると、今いるところから抜け出すような、広大なスペースに飛び立っていくような感覚になることがあって。オルティンドーはそこがすごく面白いです。

あとオルティンドーは、基本的にメロディーと言葉だけで構成されていて、拍子の概念がなくてフリースタイルなところがあるんです。そこにジャズと共通するものを私は感じます。私にとってモンゴルのトラディショナルは、想像力を使って自分自身の歌い方でメロディーを作るためのものというか。

INDEX

その歌に、折坂悠太の感覚が共鳴したワケ

ーEnjiさんの歌の背景にある感覚を教えてほしいです。折坂さんは、Enjiさんの歌を聴いていると「古い記憶や小さい頃の感覚を呼び起こさせられる」と語っていました。

Enji:ありがとうございます。音楽を聴いて、その人なりの感覚で自分と繋がる方法を見つけてくれる——それってすごく面白いと思うし、音楽の素晴らしいところだと思います。聴いてくれる人が心の正直な部分で感じて、何らかの繋がりを感じてもらえるのはすごく嬉しいです。

例えば、“Zavkhan”(『Ursgal』収録)は父に捧げた曲で、自分自身を表現したいという衝動から生まれたんです。私は2014年以降、ドイツでアメリカのスタンダードやジャズ、ブラジル音楽などいろいろなものを学んでいたんですが、2020年はパンデミックの影響で、海外でひとり生活を送ってました。

当時、私は誰なんだろう? 自分自身って何なんだろう?——そんなことを考えていました。そのときが、ひとりぼっちで自分自身と向き合う初めての機会だったんです。それまでは家族と森に住んでいたのに。

ー“Zavkhan”は「森の奥深くからメロディーが歌う / 絹のようなそよ風 / 温かい風が吹く / 愛を込めて戻ってくる / 愛しい人よ」(筆者訳)と歌われていますが、まさにご家族との森での暮らしが歌われているわけですね。

Enji:そうですね。パンデミック以前に出したデビューアルバム(2017年作『Mongolian Song』)はカバー曲だけで構成されていて、私は曲を書いていないんです。

当時はエキゾチックなものとして捉えられている実感もありました。もちろん、反響をもらえたのはありがたいことなんですけど。ただ私は、エキゾチックなことをやりたかったわけではなく、自分自身のありのままのものをやりたかった。少し誤解されてしまったと感じて、しばらく作品を出す気持ちになれなかったんです。

Enji:だけど、ミュンヘンのプロデューサー、マーティン・ブラッガーからメールが来て、「君自身の音楽が聴きたい」と言われたんです。「時間がかかってもいいから、自分の曲を作ってくれないか」って。

それで時間をかけて自分の曲を書き始めました。曲を書くうえでは「ノスタルジー」がキーワードになっていたと思います。自分のインナーチャイルド(内なる子ども)というか、本来の姿を追求しながら音楽を作っていきました。自分の一番素直で、正直な姿を表現しようと思ったんです。

ーだからこそ、歌の中には古い記憶も刻み込まれているわけですね。

Enji:そうです。モンゴル語で歌おうと思ったのも、自分自身を表現するためで。だから『Ursgal』はそこまでの大きな反響はないだろうと思っていたけど、デビュー作以上のリアクションがあったんです。

モンゴル語で歌っているので、何を歌ってるかわからないかなと思っていたのに、いろいろな国からDMやメッセージをもらって。『Ursgal』は、私がいない場所にも私の音楽は届くし、たとえ言葉の意味がわからなくても何かを感じ取ってもらえると実感したきっかけでした。

INDEX

言語を超えて伝わるEnjiの「歌」の深層に切り込む

ーEnjiさんの歌では、自分の身体を通じて感じた感情、目にしてきた風景が重要な要素になっているのでしょうか?

Enji:その通りです、そう感じてもらえて嬉しいです。私が作る曲はフィクションではなくて、実際に自分が経験したこと、感じたことがベースになっています。

作曲のきっかけはメロディーのこともありますし、匂いや香りから作り始めることもあって。私にとっては、自分自身の体験や感覚を記憶にとどめて歌として表現する、というような感覚です。

ー折坂さんは「Enjiさんの歌声にはいろいろな記憶や感覚が出汁のように溶け込んでいる」とも話していました。ジョアン・ジルベルトがそうであるように、Enjiさんの声にはさまざまな民族的な記憶やリズムの感覚が横たわっている、ということだと思うのですが、民族的なバックボーンを身体と声を通じて表現することに対して、どのように意識していますか。

Enji:複雑な質問ですね……まずシンプルに、音楽を通じて私は、自分が好きなことが表現できると感じています。モンゴルでの経験だけでなく、自分の人生経験すべてが音楽に反映されているのかなと。

私の音楽は、「モンゴルの民族音楽+ジャズ」みたいな感じで表現されることが多いんですけど、そうしたラベルに限らないんじゃないかなとも思っていて。私にとって自分の音楽は、私自身が今まで愛してきたもの、あるいは自らの経験を、そのまま自分の身体を通して表現したものだと思っています。

―面白いですね。Enjiさんの音楽はある意味、すごく個人的でもあるけれど、より普遍的な感覚に無意識的に接続しているというか。

Enji:あとは、一緒に演奏する人のパーソナリティーもすごく大切な要素です。例えば、『Ulaan』(2023年)にはブラジル音楽からの影響を感じられると思います。

そこには、ジョアナ・ケイロス(クラリネット)とマリア・ポルトガル(ドラム)というブラジル人の女性2人に参加してもらったことが関係しています。あのアルバムには素の私自身に加えて、ブラジル音楽の要素、そしてモンゴルの文化など、自分たちを構成するさまざまな要素がありのまま現れていると思います。

ー今回Enjiさんが出演する『FESTIVAL de FRUE』は、日本でもっとも先鋭的なフェスと言えるかと思います。ジョアナ・ケイロスも出ますし、初来日公演の機会でもあります。今、どんな思いですか?

Enji:すごくワクワクしてて、最近、周りの友達にも「私、日本に行くんだよ!」って言いふらしてます(笑)。『FESTIVAL de FRUE』のことを知っている友人もいて、「すごいフェスティバルだよ」と言ってました。

日本に行くのは長年の夢でしたし、絶対行きたい場所のひとつだったので、それが叶って本当に感謝しています。ジョアナと会うのも3年ぶりなので、すごく楽しみ。『FESTIVAL de FRUE』で自分の音楽を届けるのが待ち切れないです。

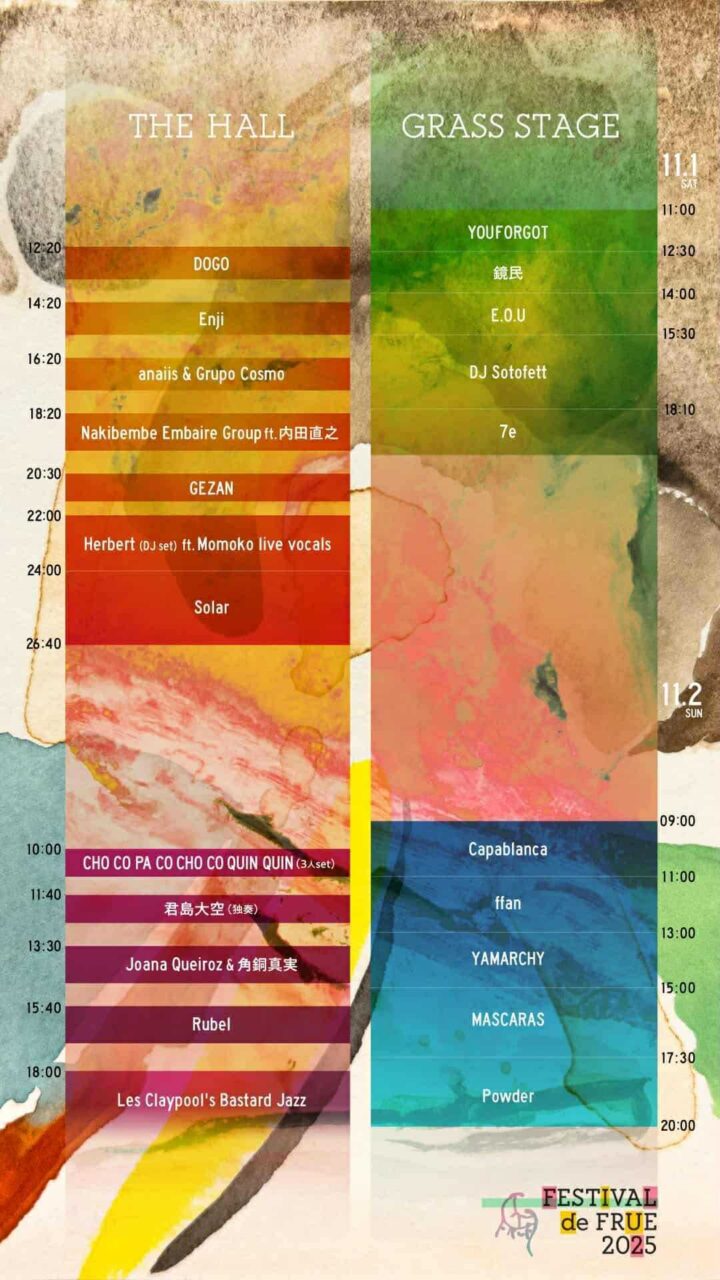

『FESTIVAL de FRUE 2025』

2025年11月1日(土)、2日(日)

会場:静岡県 つま恋リゾート彩の郷

2025年11月1日(土)出演者

[The Hall]

anaiis & Grupo Cosmo

Enji

DOGO

GEZAN

Herbert (DJ set) feat. Momoko live vocals

Nakibembe Embaire Group ft.Naoyuki Uchida

Solar

✷Grass Stage✷

AKIRAM EN

E.O.U

DJ Sotofett

7e

鏡民

2025年11月2日(日)出演者

[The Hall]

Les Claypool’s Bastard Jazz

CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN

Joana Queiroz & Manami Kakudo

Ohzora Kimishima – 君島大空(独奏)

Rubel

[Grass Stage]

ffan

Hugo Capablanca

MASCARAS

Powder

Yamarchy