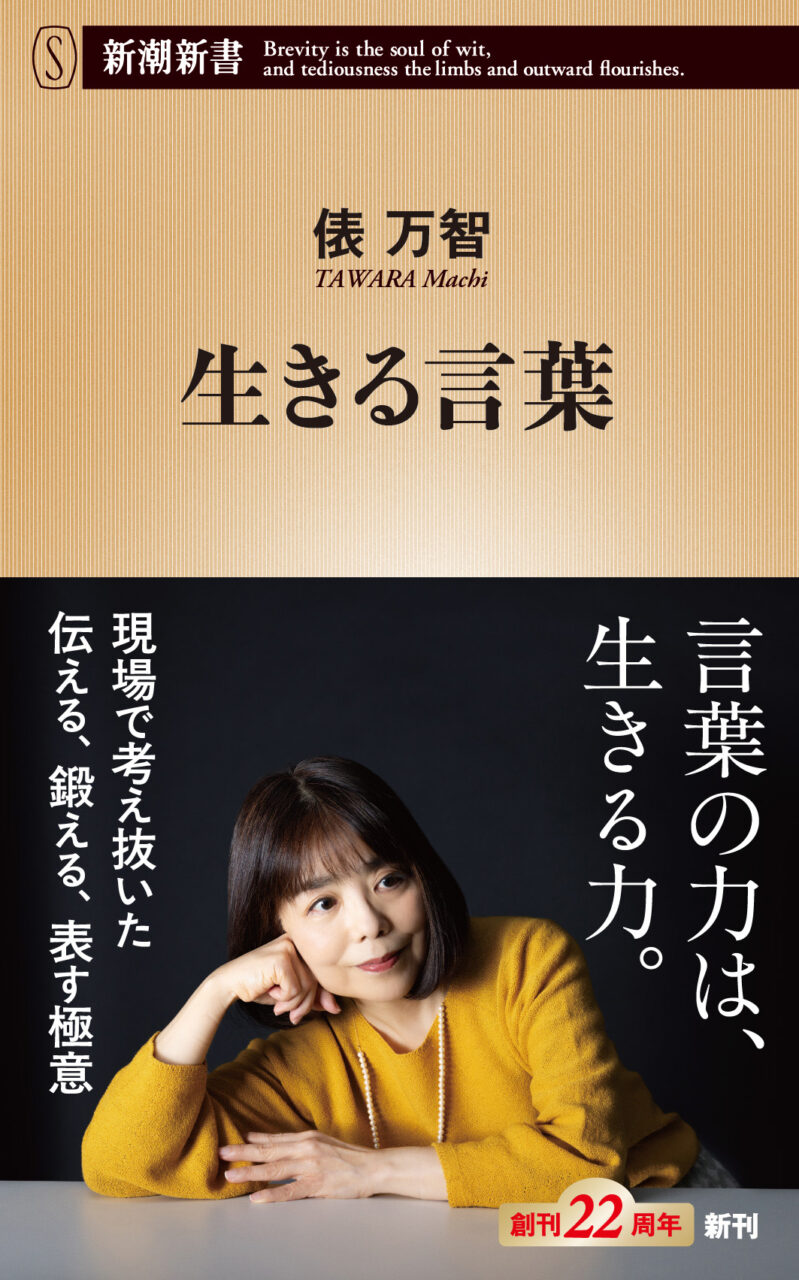

SNSやネットの普及で、顔の見えない相手と言葉を交わすことが当たり前になっている現代。そんな状況を「いま、言葉の時代だと思う」と捉え、日々起きているコミュニケーションの摩擦や軋轢に目を向けながら、言葉の足腰を鍛えることを目指して書かれたのが、歌人・俵万智の『生きる言葉』だ。

第一歌集『サラダ記念日』発表から約40年、言葉をめぐる初めての論考集である本書は、クソリプや炎上、日本語ラップ、流行語、AIなど、言葉の新しい現象に対する熱のこもった考察が展開されており、刊行から4ヶ月で10万部突破の大ヒットとなっている。

言葉によって傷つき、傷つけもするが、言葉によって生きていく力も受け取るわたしたち。ネット時代に生きるうえで、世代や立場の違う相手をどのように想像し、どんな「生きる言葉」を発することができるのか。

言葉の解像度を上げることは、より心豊かな生き方に近づくことなのだろう。言葉がうごめく場所に関心を寄せ続けている俵さんの楽しそうな姿を見ればそう思う。自分はどんな言葉を使って生きていきたいか、考えながら話を聞いた。

INDEX

現代のコミュニケーションへの危機感。「人類が始まって以来の、大変な状況」

—この本はどういったきっかけで執筆されたのでしょうか。

俵:最初はね、「俵万智という生き方」みたいな、そういうご提案を編集部の方からいただいて。何回かにわけてインタビューを受け、ゲラにして、そこに自分が手を入れるみたいなやり方で進んでいたんです。ただ手を入れているうちに、「わたしの生き方……読みたい人いる?」という疑問が芽生えてきました。

一方で、インタビューで「言葉」について話したところは、どんどん膨らんでいったんですね。回り道はしたのですが、「自分はいま本当に言葉について問題意識があるし、書きたいし、みんなと共有したいことがいっぱいあるんだ」と気がつきました。それで白紙に戻していただいて、一から書き始めたのが今回の本です。

1962(昭和37)年大阪府生まれ。歌人。早稲田大学第一文学部卒業。学生時代に佐佐木幸綱氏の影響を受け、短歌を始める。1987年に『サラダ記念日』が280万部のベストセラーとなり社会現象に。1988年に現代歌人協会賞、2021年に迢空賞を受賞。『チョコレート革命』『未来のサイズ』『アボカドの種』『愛する源氏物語』の他、歌集、評伝、エッセイなど多くの著書がある。

—「はじめに」のなかに、「言葉が生きる力とも言える時代に、どんなトレーニングが有効だろうか」と書かれています。学生時代は国語などの教科があったものの、大人になってから言葉のトレーニングが必要であること自体にハッとしました。言葉を学び続けたほうがいいんじゃないかということは、以前から考えていたことだったんですか。それとも昨今の状況を踏まえて?

俵:その両方ですね。暮らしの中で、日本語を使いこなしている人は、あえて勉強する必要性を感じずに日々過ごすことができます。お店に行けば買い物もできるし、レストランで注文もできる。けれども、人と関係を築くうえでは、もう一歩踏み込んだ言葉の使い手であれたほうがよいと思います。とはいえ、そういうことって学校では特に教えてくれませんよね。それで一章のタイトルは「『コミュ力』という教科はない」としました。

これはタイトルでもあり、結論でもあるんです。子どもたち、学校では勉強していれば大人たちの機嫌がよかったのに、いざ就職活動を始めると「コミュ力が一番大事」などと言われる。「そんなの習ってないよ!」っていうのが、若い人たちの実感だと思うんですよ。でも面接官が「コミュ力」を求めるというのは、裏返せばそれが一番欠けてるし、一番大事だということでもあるんですよね。日本語を使って日常生活を送ることに加えて、プラスアルファの言葉の力が、特にいまの世の中で求められているのかなという実感があります。そしてそれは一朝一夕では身につかないので、日頃から意識していくのが大事。

—『生きる言葉』を読んで、「そもそもコミュニケーションって難しいよな」と思いました。「コミュ力」というもの自体がそもそも得体が知れないうえに、「みんなそれなりにうまくできるはず」という前提を改めて感じたというか。この本は、「コミュニケーションに問題が起きている」という現在地から一緒に悩み、考え始めようとしている心強さがありました。

俵:そう思ってもらえるとうれしいです。そもそも言葉は万能ではありません。自分の発した言葉が自分の思いを100%かたちにしているわけではないし、たとえそうだとしても、相手に100%そのまま通じるものではないというのが大前提です。でも、多くの人が「わたしはこういうふうに言ったのに、相手は何もわかってない」と思い込んだり、「あの人がこう言ったのは、こういうことに違いない」と決めつけたりしがちです。言葉は不完全であるとお互いに知ったうえで、心をすり合わせていくのがコミュニケーションだと思うのですが。そこに気づくことがすごく大事な一歩だと思いますね。

—長く言葉に関わるなかで、いまの時代が特に難しいという感覚がありますか?

俵:言葉が大変便利な一方で、完璧な道具ではないというのは、言葉が生まれたときからおそらくそうだと思います。その不完全な道具を使って、なんとか心を通い合わせようとしてきたのが、大げさに言うと人類の歴史だと思います。

ただ、心を通い合わせるなかで言葉の比重がこんなに大きくなっているのは、現代の特徴かなと思うんですよね。本にもちょっと書いたけど、たとえば生まれた村で身近な人に囲まれて一生過ごす環境だったら、言葉以外のものがコミュニケーションを補ってくれていました。幼い頃からの自分を相手が知ってくれているとか、お互いの表情、声色とか。

そこから交通が発展し、行動範囲が広がって、いろんな人と出会って仕事をするようになって。ネットでは、会ったことがなくても言葉だけでつながれてしまいます。すごく面白いし素敵なことでもあるけど、かつてコミュニケーションを補ってくれていたものたちは、だいぶ抜け落ちてしまっている。いまは本当に、言葉だけでやりとりをしているわけです。それをこの時代に生きるわたしたちは知っておかなきゃいけないですよね。ネット上であたかも、自分の表情や声色、性質を知ってもらっているような前提で言葉を発してしまうと、思ったのとは違うかたちで相手に届いてしまう。これは人類が始まって以来の、大変な状況だと思います。

INDEX

人に迷惑をかけずに生きるのは無理。子育てから学んだ「弱みを見せること」

—『生きる言葉』には、子育てや息子さんとのエピソードが数多く登場します。教育の場面で「みんな仲良く」と謳われるなかで、子どもたちの喧嘩を大人が前もって回避したり、争いの種を摘んだりするという話がありましたね。SNSの環境もあり、大人も同質的なコミュニティに所属することが可能になりつつあります。それはよい面もありつつ、考えが違う人と意見を交わすことに不慣れである状況にもつながると感じます。俵さんはそのあたりをどう捉えていらっしゃいますか。

俵:いまの日本の社会では、子どもたちの多くは進学に関しても成績で輪切りにされて、クラスでも気の合う子同士で固まりますよね。それはそれで居心地がいいと思いますが、ひとたび世の中に出れば、たとえば仕事ではそんなことを言っていられない場面も訪れるわけです。いろんな立場や考え方、背景の違う人と一緒に環境をつくれる力というのは、本当に生きる力に直結すると思います。

だから、なるべく子どものうちにそういうことでいっぱい失敗したり、経験を積んだりすることは、ものすごく大事。子育てをしていると、たとえば私立の学校などでは、「世の中がみんなこんな感じである」と錯覚してしまうほど、親や家庭環境もどこか似た感じの人たちで集まることができてしまうと感じます。なるべくそうじゃない場面を意識してつくることが大切なのではないかなとわたしは思うんですよね。

—俵さんは、石垣島や宮崎で子育てをされていたんですよね。引っ越し先でもわりとすぐに馴染めるというお話を以前拝見しましたが、慣れた環境から離れることに前向きに向き合えるのはなぜでしょうか。

俵:もともと人見知りしないし、人と会うのも好き。でも基本的にはインドア派なので、ここまで活発になれたのは、子どものおかげですね。

子どもが産まれる前は、自分で稼ぎながら都会で一人暮らしをしていて、「誰にも迷惑かけずに生きてる」と思っていました。でも実際に子どもをもってみたら、「いや、人に迷惑かけないとか、マジで無理」ってことが判明して……。だから子どもをもって一番変わったのは、「人に迷惑をかけないで生きることが大事」ではなく「こいつだったら迷惑かけられてもしょうがないと思ってもらえる関係を築くことが大事」ということですね。それが生きる力なんだと思うようになりました。

—大切な話ですね。

俵:そのマインドがあったから、あっちに住んだり、こっちに移動したり、活発に動けたんだと思います。それに「助けて」と言って自分の弱みを見せるほうが、人は助けてくれるんですよね。「あの人は完璧に、自分で自分のことをやれる」という人に、まわりの人は手を出しません。わたしも以前は「完全に自立してる」くらいの偉そうな感じで生きていましたけど、子育てを始めてからは母子家庭で、周りの人たちに助けてもらわないとやってられない状況もあって。そのときに、むしろその欠落しているところを埋めるかのように、人とのいろんなつながりや、助けが入り込んできた感じがすごくあるんですよね。

—さっきの同質的なコミュニティの話に少しつなげると、「周りとだいたい同じ」とか「似ている」という意識のなかでは、「みんな我慢しているのに」とか「なるべく波風を立てないようにしなくちゃ」と思ってしまい、助けを求めづらい心理が働く気がします。

俵:そうですね。同質性のなかにいると、人と違うことがよくないと恐れてしまうのではないかと思います。でも「わたし、ここが足りないので」と言うほうが楽だよって伝えたいですね。

INDEX

経験も踏まえた「クソリプ」や「炎上」への向き合い方

—『生きる言葉』では、昨今のSNSで起きている問題として、「クソリプ」や「炎上」にも焦点が当てられています。俵さん自身も炎上の経験があると本に書かれていましたが(※)、心を痛めながらも、その現象を冷静に見ようとする様子が印象的でした。「言葉によって生まれる現象に関心がある」ことがやはり大きいのでしょうか。

(※)2016年の『ユーキャン新語・流行語大賞』の審査員を俵万智が務めていたとき、「保育園落ちた、日本死ね!!!」をトップ10に選んだことについてTwitter(現X)で説明を試みたところ炎上した。

俵:そうですね。でも炎上はなるべくなら、人生で経験したくないものの一つです。わりとメンタルは強いほうだと思いますが、渦中にいたときは相当やられました。それを救ってくれたのは、本には書かなかったけど、リアルの友達でした。そして平常心に戻ってからは、転んでもただでは起きないというか、やっぱり言葉が好きなので、「言葉の問題としてこれを見たらどうかな?」と興味が芽生えてきて。

炎上までいかずとも、クソリプも結構傷つきますよね。しょうもないと思っても、意外とダメージを受けてしまう。だから言葉の仕組みとして、「クソリプってこういうものなんだ」と知っておくことが自分を守ることにもなるし、大事だと思うんです。「俵さんが、クソリプクソリプ言っていて驚きました」と言われるんだけど(笑)、いまの日常において大事な問題だと思うので筆を割いて書きました。

—「言葉が拒まれるとき」の章の「クソリプに学ぶ」はすごく印象に残りました。

俵:そうそう。こうなったら分類して楽しむ、ですよ。

—本でも「物腰やわらかめだが、これもイラッとするクソリプだ」という文章など、キレがすごくいいんですよね。

俵:言葉への興味からくる「言葉の現象として観察しちゃおう」っていう開き直りがあるのかなあ。まあ、世の中には本当にいろんな人がいるからねぇ。そういう人と無防備な状態で接してしまうのが、SNSの宿命。でも本当に繊細な方は、特にXのような危険に晒される場所からは距離を置くというのも一つの方法だと思います。

—クソリプの分類図のうち、「主語決めつけ型」と「斜め上から型」についてお聞きしたいです。前者は「砂糖って甘いんだよなぁ」という投稿に対して「甘く思わない人もいる。国民の総意みたいに言わないで欲しい」というもので、後者は「世の中には味覚を感じられない人もいるんだが?」という例が挙げられていますね。

これはクソリプの例として挙げられているものの、「主語を大きくしないこと」や「味覚を感じられない人を想像すること」自体は、言葉を発するうえで自分も気をつけたいと考えていることでした。ただ、当事者の人を想像しようとして言葉を発することと、それ以外の人から「指摘を受けたくない」ゆえに自衛したいという感情が時に混在して言葉を発しているのではないかと自分に対して感じることがあります。不特定多数の人が閲覧するSNSでは、主語の省略された日本語表現が難しいと悩むこともあり、俵さんはその折り合いをどう捉えているんでしょうか。

俵:「こういうことを言ったら、思いがけない届き方をして傷つく人がいるかもしれない」という気持ちを持つことはすごくいいことだと思います。ただ、予防線を張るというか、「わたしは気付いてますよ」というアリバイづくりみたいにいろいろ書いていくことはちょっと逃げだし、文章の焦点がぼやけてしまうので、気をつけるようにしています。

わたしの場合は、「傷つく人がいるかもしれない」と自覚したら、基本的には書きません。それでも書きたいときは、たとえその人に届いても、真意が伝わる書き方をしなくちゃいけない。理想かもしれないけれど、そういう心がけは大事だと思います。

編集・柴田:映画や音楽に対する自分の感想を、SNSの短い文字数で「よい」「悪い」といった絶対評価に見えてしまいかねない言葉で表現することにも難しさを感じています。

俵:その場合は、好きなものを、好きになった理由や経緯とあわせて書いていけばいいんじゃないかと思います。わたしも推薦文を書くとき、「よい」「悪い」ではあんまり書きません。

編集・柴田:とても参考になるお話です。そのうえで、先ほどのクソリプの話のように、SNS上だと「嫌い」という意見を持つ人が集まる現象もよく見るなと思います。

俵:悪口のほうが人は面白がって集まってくるんだよね。世間的なニュースでもそうですよね。「こんなひどい先生がいる」ことはすぐニュースになるけど、「こんな素晴らしい先生がいます」というのはよっぽどじゃないと取り上げられないから。世の中の仕組みは基本そういうもの。ならばなおさら、好きなものについて語っていくほうを自分は全力でやりたい気はしますけどね。

—俵さんの発信されている内容を見ると、「せっかくだったらものごとを肯定的に見たい」という姿勢を感じます。きれいなところだけを見ているわけではなく、苦しいところに立っても、いいところを見ていこうとする気概のようなものというか。

俵:それは性質ですね。息子からは「芸風」って言われました(笑)。文学の世界だと、「歌に批判精神が足りない」という言い方で批評されることもあります。それなりに受け止めてちょっと落ち込んだりもするんですけれども……。あるとき息子に愚痴っていたら、「いや、それはもうおかんの芸風だから」って言われて。そうか、芸風なら極めるしかないな! と思いましたね。

—面白いですね。その言い換えもまた、言葉の一つの魅力というか。「芸風」と言われると見え方が変わります。

俵:そう。それは本当におっしゃるように、言葉の力ですよね。短所や欠点だと思ってしまうとマイナスな気持ちになるけど、芸風だったらもう極めたほうがいいかなとさえ思える。

INDEX

言葉はいつでも多数決。使う人が増えていけばそれが正しくなる。

—「言い切りは優しくないのか」という章では、文末に句点をつけることが若者に威圧的に受け取られるという世代間ギャップや、「〇〇界隈」という表現の出現が取り上げられていました。後者は、たとえば歯を磨かないという状態を、「わたしは歯を磨いていません」ではなく、「わたしは歯を磨かない人たちの一部である」というニュアンスを含んでいると書かれています。言葉遣いに個人や時代の精神が宿ることがすごく面白いなと思いましたが、俵さんは、日本語の曖昧表現をどう見ているのでしょうか。

俵:曖昧表現をよしとする感覚は日本語にはずっとありますよね。だから「界隈」の表現も、新種が出てきたなと面白かったです。遡ると、おまえ(御前)とかあなた(彼方 / 貴方)も、もともとは直接その人を指して呼ぶことを避けるために、ぼんやり「そのかたの前あたり」「そっちのほうにいらっしゃる」という感じで言葉があてられていた。直接的に、はっきり言わないほうがよろしいっていう感覚は日本語のあちこちに表れています。

語尾を言い切らないのも、曖昧さの一つですよね。「〇〇と思います」と言い切るとなんだか強く感じるところを、「思っていて」と終わらせることで優しくなる。最近、すごくみんな使うよね。

—俵さんはそれを、肯定や否定というわけではなく、ただ観察しているということですかね?

俵:肯定も否定もしようがないというか。国語審議会の委員になったときは、「先生、この言葉を成敗してください!」みたいな意見もたくさんもらって、言葉の新種を見ては、気分を害する人が世の中にこんなにいるのかと驚きましたけれども。そういうものは成敗すべきものではなく、新種が出てきたと思うしかない。言葉はもう、いつも多数決というか、使う人が増えていけばそれが正しくなるんですよね。「正しい日本語」があって、それに合わせてみんなが喋るというわけではないんです。

いまみんなが使っている日本語を観察して、大多数の人がそうなのであれば、それが日本語の正しい姿になっていく。人それぞれ育ってきた年代も違うし、自分が正しいと思っていた言葉と違うものが出てくれば、嫌な気持ちになるのも自然な感情なんですけどね。でも文法だって、文法にあわせて喋るわけではなく、喋っている様子を言語学者が観察した結果、法則を取り出したのが文法なわけで。喋り方が変われば、文法のほうが変わっていかないといけない。