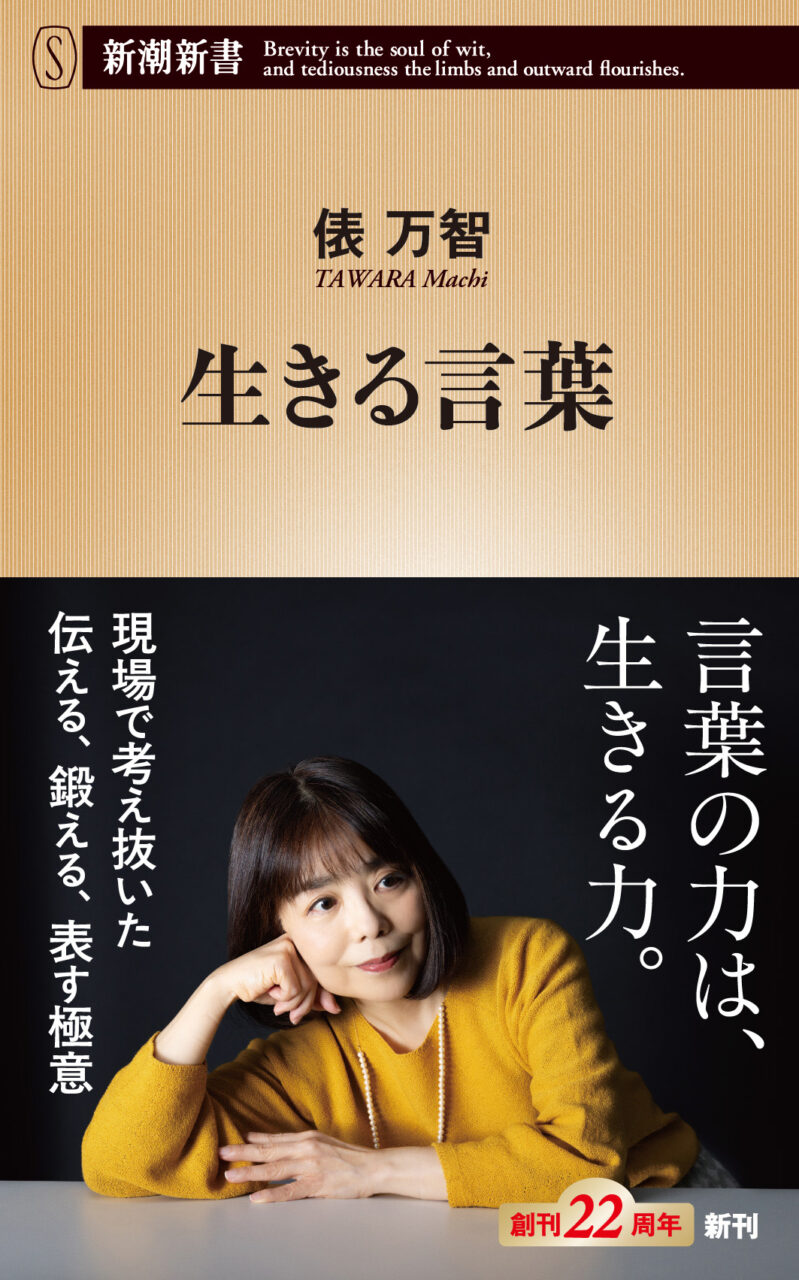

SNSやネットの普及で、顔の見えない相手と言葉を交わすことが当たり前になっている現代。そんな状況を「いま、言葉の時代だと思う」と捉え、日々起きているコミュニケーションの摩擦や軋轢に目を向けながら、言葉の足腰を鍛えることを目指して書かれたのが、歌人・俵万智の『生きる言葉』だ。

第一歌集『サラダ記念日』発表から約40年、言葉をめぐる初めての論考集である本書は、クソリプや炎上、日本語ラップ、流行語、AIなど、言葉の新しい現象に対する熱のこもった考察が展開されており、刊行から4ヶ月で10万部突破の大ヒットとなっている。

言葉によって傷つき、傷つけもするが、言葉によって生きていく力も受け取るわたしたち。ネット時代に生きるうえで、世代や立場の違う相手をどのように想像し、どんな「生きる言葉」を発することができるのか。

言葉の解像度を上げることは、より心豊かな生き方に近づくことなのだろう。言葉がうごめく場所に関心を寄せ続けている俵さんの楽しそうな姿を見ればそう思う。自分はどんな言葉を使って生きていきたいか、考えながら話を聞いた。

INDEX

現代のコミュニケーションへの危機感。「人類が始まって以来の、大変な状況」

—この本はどういったきっかけで執筆されたのでしょうか。

俵:最初はね、「俵万智という生き方」みたいな、そういうご提案を編集部の方からいただいて。何回かにわけてインタビューを受け、ゲラにして、そこに自分が手を入れるみたいなやり方で進んでいたんです。ただ手を入れているうちに、「わたしの生き方……読みたい人いる?」という疑問が芽生えてきました。

一方で、インタビューで「言葉」について話したところは、どんどん膨らんでいったんですね。回り道はしたのですが、「自分はいま本当に言葉について問題意識があるし、書きたいし、みんなと共有したいことがいっぱいあるんだ」と気がつきました。それで白紙に戻していただいて、一から書き始めたのが今回の本です。

1962(昭和37)年大阪府生まれ。歌人。早稲田大学第一文学部卒業。学生時代に佐佐木幸綱氏の影響を受け、短歌を始める。1987年に『サラダ記念日』が280万部のベストセラーとなり社会現象に。1988年に現代歌人協会賞、2021年に迢空賞を受賞。『チョコレート革命』『未来のサイズ』『アボカドの種』『愛する源氏物語』の他、歌集、評伝、エッセイなど多くの著書がある。

—「はじめに」のなかに、「言葉が生きる力とも言える時代に、どんなトレーニングが有効だろうか」と書かれています。学生時代は国語などの教科があったものの、大人になってから言葉のトレーニングが必要であること自体にハッとしました。言葉を学び続けたほうがいいんじゃないかということは、以前から考えていたことだったんですか。それとも昨今の状況を踏まえて?

俵:その両方ですね。暮らしの中で、日本語を使いこなしている人は、あえて勉強する必要性を感じずに日々過ごすことができます。お店に行けば買い物もできるし、レストランで注文もできる。けれども、人と関係を築くうえでは、もう一歩踏み込んだ言葉の使い手であれたほうがよいと思います。とはいえ、そういうことって学校では特に教えてくれませんよね。それで一章のタイトルは「『コミュ力』という教科はない」としました。

これはタイトルでもあり、結論でもあるんです。子どもたち、学校では勉強していれば大人たちの機嫌がよかったのに、いざ就職活動を始めると「コミュ力が一番大事」などと言われる。「そんなの習ってないよ!」っていうのが、若い人たちの実感だと思うんですよ。でも面接官が「コミュ力」を求めるというのは、裏返せばそれが一番欠けてるし、一番大事だということでもあるんですよね。日本語を使って日常生活を送ることに加えて、プラスアルファの言葉の力が、特にいまの世の中で求められているのかなという実感があります。そしてそれは一朝一夕では身につかないので、日頃から意識していくのが大事。

—『生きる言葉』を読んで、「そもそもコミュニケーションって難しいよな」と思いました。「コミュ力」というもの自体がそもそも得体が知れないうえに、「みんなそれなりにうまくできるはず」という前提を改めて感じたというか。この本は、「コミュニケーションに問題が起きている」という現在地から一緒に悩み、考え始めようとしている心強さがありました。

俵:そう思ってもらえるとうれしいです。そもそも言葉は万能ではありません。自分の発した言葉が自分の思いを100%かたちにしているわけではないし、たとえそうだとしても、相手に100%そのまま通じるものではないというのが大前提です。でも、多くの人が「わたしはこういうふうに言ったのに、相手は何もわかってない」と思い込んだり、「あの人がこう言ったのは、こういうことに違いない」と決めつけたりしがちです。言葉は不完全であるとお互いに知ったうえで、心をすり合わせていくのがコミュニケーションだと思うのですが。そこに気づくことがすごく大事な一歩だと思いますね。

—長く言葉に関わるなかで、いまの時代が特に難しいという感覚がありますか?

俵:言葉が大変便利な一方で、完璧な道具ではないというのは、言葉が生まれたときからおそらくそうだと思います。その不完全な道具を使って、なんとか心を通い合わせようとしてきたのが、大げさに言うと人類の歴史だと思います。

ただ、心を通い合わせるなかで言葉の比重がこんなに大きくなっているのは、現代の特徴かなと思うんですよね。本にもちょっと書いたけど、たとえば生まれた村で身近な人に囲まれて一生過ごす環境だったら、言葉以外のものがコミュニケーションを補ってくれていました。幼い頃からの自分を相手が知ってくれているとか、お互いの表情、声色とか。

そこから交通が発展し、行動範囲が広がって、いろんな人と出会って仕事をするようになって。ネットでは、会ったことがなくても言葉だけでつながれてしまいます。すごく面白いし素敵なことでもあるけど、かつてコミュニケーションを補ってくれていたものたちは、だいぶ抜け落ちてしまっている。いまは本当に、言葉だけでやりとりをしているわけです。それをこの時代に生きるわたしたちは知っておかなきゃいけないですよね。ネット上であたかも、自分の表情や声色、性質を知ってもらっているような前提で言葉を発してしまうと、思ったのとは違うかたちで相手に届いてしまう。これは人類が始まって以来の、大変な状況だと思います。