5月13、14日に静岡・富士山こどもの国でキャンプフェス『FUJI & SUN ’23』が開催される。今年で4回目となる『FUJI & SUN』は、「富士山と学び、富士山と生きる。」をコンセプトに、世代やジャンルを超越したボーダーレスな音楽やカルチャーを富士山の麓で楽しむことができるフェスティバル。充実したアクティビティ含め、その「コミュニティ感」も非常に特徴的だ。

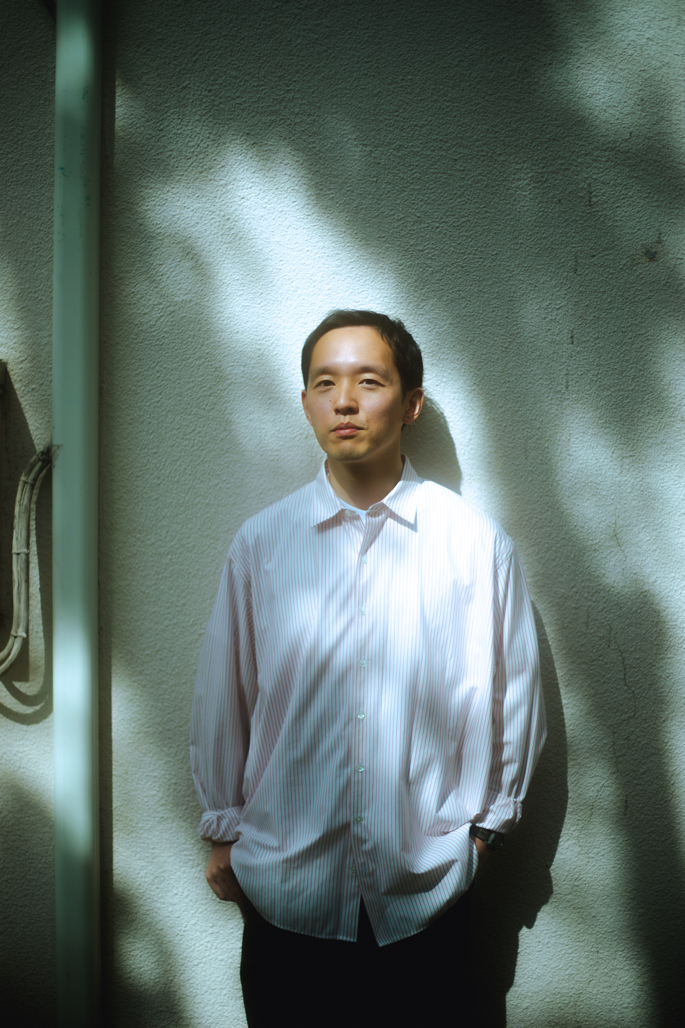

今年の『FUJI & SUN』で初日のヘッドライナーを務めるのは、2019年の第一回にも出演しているcero。5月24日には5年ぶりのニューアルバム『e o』のリリースを控えていて、バンドの最新のモードを堪能できるはずだ。「ほぼセルフタイトル」という新作について、高城晶平が初めて語った以下のインタビューを読んで、フェスとアルバムへの期待を存分に高めてもらいたい。

INDEX

ceroらしさをさらに突き詰めるために。

―まずは5年ぶりのニューアルバム『e o』について聞かせてください。一番古い曲は2020年2月に配信でリリースされた“Fdf”ですが、おそらくは緊急事態宣言以降で制作が一度ストップして、2021年8月に配信リリースされた“Nemesis”が実質的なアルバムの起点になっているのかなと思うのですが、いかがでしょうか?

高城:おっしゃる通りです。“Fdf”は『POLY LIFE MULTI SOUL』を出してから少し経って、「そろそろまた少しずつ動き出してもいいよね」くらいのことだったんですけど、あの曲自体はCDやレコードといったフィジカルがない状態で音楽を届けるということをceroとして初めてやった曲で。そんなのいまはもう当たり前のことですけど、自分たちはどっぷりフィジカルの世界を生きてきたので、フィジカルを持たない曲をリリースすることをあえて古風に考えて、こんなこと改めて曲にする人もいないかもしれないけど、「フィジカルありがとう」みたいな(笑)。

―歌詞やアートワークからもその雰囲気は伝わってきました。

高城:そこからコロナ禍になって、まず制作のスタイルが大きく変わりまして。これまでは誰かがデモをつくりこんで、それをレコーディングスタジオで清書するようなイメージで、“Fdf”ももともと荒内くんがつくったデモからできあがった曲だったんです。

でもちょうどコロナ禍になるならないくらいでぼくがソロを出して、そのあとに荒内くんも橋本くんもソロを出して、「誰かが主導でつくっていく」みたいな方法は、ひとまず一段落したのかな、と。ceroらしさをこれからさらに突き詰めるためには、「3人で集まってつくる」っていうことがより重要になってくるだろうと思ったんです。

2004年結成。メンバーは髙城晶平、荒内佑、橋本翼の3人。これまで4作のアルバムをリリース。3人それぞれが作曲、アレンジ、プロデュースを手がけ、サポートメンバーを加えた編成でのライブ、楽曲制作においてコンダクトを執っている。今後のリリース、ライブが常に注目される音楽的快楽とストーリーテリングの巧みさを併せ持った、東京のバンドである。

https://cero-web.jp/

―なるほど。

高城:でもご時世的になかなか外部の施設では集まりにくいから、「まずは拠点が必要だ」っていうことで、はしもっちゃんがもともと住んでた吉祥寺のアパートみたいなところを簡易的なスタジオにして、とにかくひたすらそこに集まって、最初に着手したのが“Nemesis”だったんです。

高城:この曲は、ぼくがスマホに吹き込んでたメロディーを起点にして、みんなで少しづつアイデアを拡げていきました。プランは特に設けずに、ただただ集まってつくることを繰り返した。今回のアルバムの曲はどれも、だいたいそういった行程を経ています。

―コロナ禍でもリモートではなく、「集まる」ということを重視したわけですね。

高城:コロナ直前にいくつか楽曲提供の案件で、ぼくが荒内くんの家にお邪魔して、何日か一緒に作業していたんですが、スムーズかつ流動的な仕事ができてすごく良かったんですよ。そこから、まず必要なのは「集まる場所」なんじゃないかなって。場さえあれば自ずとなにかしら出来上がってくるような手応えがあったので、拠点を作るという話にまとまっていきました。

INDEX

それまでは自分が冒険の主体だったけど、子供が生まれて変わっていった。

―制作スタイルの変化は楽曲自体にも表れていて、生演奏のバンドサウンドの割合が減り、ポストプロダクション含めて曲ごとにかなりつくりこまれた印象を受けます。

高城:そうだと思います。レコーディングでやることがグッと減って、その代わりポスプロ的なことがすごく増えました。アレンジもポスプロも一緒で、とにかくどんどんいじっていく。手を動かすのは圧倒的に荒内くんが多かったわけですが……(笑)。それってファーストアルバムのつくり方にすごく似てるんですよね。当時もただひたすら集まって、一年くらいかけてグダグダずっとつくってたので、すごくデジャブ感があって、「40歳近くなって、またこれやってる」みたいな(笑)。

―どこか一周したような感じもあると。

高城:やっぱりみんなソロ作品を出したのが大きかったんじゃないかと思います。住み分けというか、2つのアウトプットができたことで、「じゃあ、ceroではなにをやるべきか」っていうことに対して、もうちょっと純粋になっていくというかね。

―“Nemesis”も特に青写真はイメージせず、3人で自由につくっていったわけですか?

高城:そうですね。思いつくままに声を入れてたらクワイア的になっていったり、「ベースもそんなにいらないよね」って感じで、ホントに必要なところだけに入れたりとか。他の楽曲に関しても同様なので、「誰がつくった」っていう感じがないし、未だに自分たちがつくった感覚もなくて。特に“Nemesis”はそうですね。

歌詞に関しては、何曲かつくっていくと、言葉のあいだにリンクが生まれていくので、あたかもなんらかのプランに沿って進んだように最終的には見えると思うんですけど、一曲一曲はホントに断絶したプロジェクトというか、その都度ゼロからのスタートで。“Nemesis”を「#1」にして、それから「#2、#3」って、タイトルのない曲がひたすら量産されていく感じ。最後の最後まで青写真っぽいものはなかったです。

―楽曲のタイプはバラバラですけど、作品全体としてはこれまで以上にSF感が前に出ているように感じました。これまでもceroの作品にはSF的な要素があって、現実と非現実の中間や揺らぎを描いていたと思うんですけど、“Nemesis”は『STAR TREK』シリーズのタイトルで、昨年行われたツアータイトルも『TREK』だったし、『e o』というタイトルも「『キャプテンEO』?」と思ったり。これはコロナ禍以降、現実がまさにSFのような世界になったこととも関連しているように思ったのですが、いかがでしょうか?

高城:SF的と言われればまぁそうなのかもしれないですね。ただceroのアルバムにはこれまでずっと歌詞のなかに「冒険する主体」がいたと思うんですね。それが都市を散歩するくらいの規模感のものから、『My Lost City』みたいにもっと大きな舞台に飛び出して行ったり、『Obscure Ride』みたいに裏世界に行っちゃうような感じがあったり。でもそれが『POLY LIFE MULTI SOUL』から少し変わってきていて。その前に子供が生まれて、すっかり子育てのターンに入ったので、それまでは自分が冒険の主体だったけど、それがやんわり下に譲られていったというか、『POLY LIFE MULTI SOUL』は来るべきものがやってくるのを待つ主体に変わっていったと思うんですよね。

今回そういう青写真を描いたわけではないですけど、“Nemesis”も送る側の視点だと思う。なので、SFというには本人の動きがあまりないというか、なにかを切り開いて進んでいくような、線的な時間軸、リニアな世界観はどんどんなくなっていってる。そんな経過がここ最近のceroにはあるなって、個人的には分析していて。

―なるほど。

高城:そうなると、言葉の形式としてはだんだんリリカルになっていく。前はもっと叙事的だったけど、いまはもっと叙情的というか。だから、たしかにSFっぽいモチーフは使われてるんだけど、それは方便でしかないというか、もっとメタフォリカルなものかなって、できあがったものを聴いて思ったりしました。

INDEX

セルフタイトル『cero』でもいいんじゃないかって。

―『e o』というタイトルの由来を教えてください。

高城:すごく悩みました。最後まで青写真的なものがなかったから、タイトルのアイデアもなにもなくて(笑)。ツアータイトルの『TREK』とかもタイトル候補にあったんですけど、その手のイメージの受け皿になってしまうタイトルは、先ほどの話でいう叙事的なアングルを強化しすぎてしまうのでやめました。

「これがceroです」っていうアルバムだと思ったから、セルフタイトルの『cero』でもいいんじゃないかって話もあって、でもそれだとあまりにもひねりがないから、制作の過程でさんざんやってきたような遊びの感覚を取り入れて、「c」と「r」を消去した「e o」になりました。「e o」と聞くと、ある世代の人は『キャプテンEO』が頭に浮かぶかと思うんですが、あの『EO』は一説によると「夜明け」を意味するとか……。

―ぼくも事前に調べたら、ギリシャ神話に由来する言葉みたいですね。

高城:そうそう。そういうのが出てきたから、意味としてもすごくいいし、ビジュアル的にもデザインしやすそうだなって。だから、ほぼセルフタイトルみたいなものなんですよ。

―ファーストアルバムと同じように3人で集まってつくって、「やっぱりこれがceroだな」と再認識した?

高城:ホントに『WORLD RECORD』とよく似た制作期間でした。もちろん、状況はいろいろ変わってて、コロナもそうだし、子供もいるし……犬がいたり猫がいたり(笑)。

―サンプリング的にいろんな音が入っている感じもファーストに近い印象です。ちなみに、今回ゲーム音楽的な音色が多いなと思って、それはハイパーポップ的とも言えると思うし、あとアートワークも8bitっぽいなと思ったのですが、なにかイメージはありましたか?

高城:たしかにね、最初の曲に<ひどく粗いゲームの画面>っていう歌詞も出てくるし……でもそれも「言われてみれば」なんですよ。今回は人に言われて感心することばかりで、ぼくら自身が発見する側なんです(笑)。でもまぁ、8bitみたいという印象を無理やり引き継いで話すとすれば、ビット絵みたいに、ミクロな部品がマクロを形成するみたいな構造は、内容に関しても言えることかもしれません。

―ミクロとマクロ?

高城:音楽の構造でいうと、多くの楽曲にゆったりリズムを刻むセクションと細かく刻むセクションとが歪に内在しています。細かいフィールのリズムをミクロと捉えるならば、その世界には忙しくスピード感あふれる時間が流れている。かたや、マクロなフィールのリズムにはゆったりとした時間感覚がある。そういうミクロとマクロが織り成すフラクタル的な構造がぼんやり共有されていて、言葉もその構造に少なからず影響を受けたと思うんですね。

―具体的には、どういった部分でしょうか?

高城:この世界では、同じ構造のように見えて、マクロな世界とミクロな世界では違ったルールで運行してたりする。そういう構造ってシンプルだけど面白いなと思って、それを観察するような制作が多かった気がします。歴史も同じように動いてるというか、国家レベルのマクロな動きが歴史を決定するけど、ミクロな世界ではもっといろんなことがあって、でも時が経つとマクロな出来事の経緯だけが採用されて、ミクロな出来事は捨象されていくわけじゃないですか? でもそれらは失われたわけじゃなくて、小さい新聞の記事であれ、その痕跡を誰かが観察すれば存在し続けられる。

細かい話は差し控えますが、量子力学にも通じるところがあるとぼくは勝手に解釈していて、そのへんの興味みたいなものも、個人的には内容に盛り込みたかったという、だいぶ無理やりな話なんですが……。

高城:でも「これがこうでこうなんです」って一から十まで説明するのもどうかと思うし、音楽であればあくまでぼんやりしたまま存在できるというか、音楽なら唯一そういうものをボンヤリさせたままパッケージできるなって……っていうのも全部後付けなんですけどね(笑)。できてきたものを改めて聴いて、そう批評することもできるなって、自分で鑑賞してそう思ってるんです。

―100年も経てばこの3年間も「コロナ禍」の一言にまとめられてしまうのかもしれないけど、そのなかにはもっとミクロな、さまざまな動きがあって、音楽であればその痕跡をちゃんと残しておけて、振り返ることもできるし、そこから未来を見据えることもできますよね。

高城:そうですね。さっき言ったビット絵っていうのもミクロとマクロの構造ですけど、今回のアートワークは実際には織物で。でも構造は同じというか、ミクロの一点を取ったらただの色でしかないけど、マクロで見るとああいうひとつの絵になる。そういう構造がこのアルバムの特徴なんじゃないかと思います。