2023年2月、東京の科学技術館にて開催されたフェア型のアートイベント『EASTEAST_TOKYO2023』が大盛況をおさめた。

アーティスト、ギャラリー、コレクターといったプレーヤーはもちろん、観客動員も1万人を越えた。しかも、そこに集ったのはいわゆるアートピープルだけではなく、音楽やファッションなどジャンルを横断した多様な文化的コミュニティの人々。東京のカルチャーシーンが凝縮されたような会場の熱気は、コロナ前の懐かしい雰囲気すら感じさせるものだった。

もともと2020年に立ち上がった『EAST EAST_Tokyo』から3年を経て、大幅にリニューアルされた『EASTEAST_TOKYO2023』。会場もスケールアップし、作品展示のみならずフードやライブ、パフォーマンス、トークと全方位的に展開された今回の複合的なアートイベントは、一体どのようなプロジェクトだったのだろうか。

ファウンダーの武田悠太(LOGS)、アドバイザーの松下徹(SIDE CORE)、そしてディレクターの黒瀧紀代士(デカメロン)の3名に、これからのアートやカルチャーの手がかりをつかむため、イベント立ち上げのコンセプトからキュレーションの方法論、「文化的エコシステム」というビジョン、そして今後のプランまで語ってもらった。

INDEX

既存のアートフェアへの問題提起

ー大盛況だった『EASTEAST_TOKYO2023』開催後の実感や手応えをメインにうかがいたいのですが、前身のアートフェアとして『EAST EAST_Tokyo』(2020年)がありました。そもそも新たなアートフェアを立ち上げた意図はどんなものだったのでしょう?

松下:既存のアートマーケットに対する問題提起ですね。世界最大級のアートフェアである『アート・バーゼル』(スイス)を頂点に、アートマーケットには強固な権力構造が存在しています。そこではアーティストは飾りでしかなくて、主張することは許されない。でも自分達にとってもアートフェアは重要な場所でもある。だからこそ自分たちなりのマーケット観を一つの形にしたかったんです。今あるシステムがどれだけ強大でも、ドン・キホーテのように反抗する姿勢は見せたいなと。

SIDE CORE(サイドコア)プロフィール

2012年より活動開始。メンバーは高須咲恵、松下徹、西広太志。ストリートカルチャーの視点から公共空間を舞台にしたプロジェクトを展開。思考の転換、隙間への介入、表現やアクションの拡張を目的に「都市空間における表現の拡張」をテーマに屋内・野外を問わず活動。 「六本木クロッシング2022展:往来オーライ」(2022年、森美術館、東京)、「水の波紋展2021 消えゆく風景から ー 新たなランドスケープ」(2021年、ワタリウム美術館、東京)など国内外の展覧会に精力的に参加。

ー既存のアートマーケットという「風車」にぶつかっていったわけですね。

松下:とはいえ、単純にアーティストにとってだけ都合いい「作家天国」になればいいとも思いません。アートフェアは何よりギャラリーのための機会だし、Instagram以降、作品が作家とお客さんの間で直接取引できる世界になって、優良なギャラリーが苦境に立たされている現状もある。その意味で、アーティストもギャラリーもコレクターも、それぞれが自分の考えを投影しやすくて居心地がいいアートフェアを目指したかったんです。

ーそうやって立ち上がったアートフェアが大幅にスケールアップして開催されたわけですが、なぜ3年後のこのタイミングで、科学技術館という会場だったのかは気になります。

武田:コロナ禍が落ち着いた時期に開催できたのはラッキーでした。会場を押さえられた時期が今回の会期だったというのもあって、決して狙ったわけではないんです(笑)。ただ、前から松下さんたちと次の展開についてはずっと話し合っていて、会場に関しては、制作チームでアイデアを出し合う中で科学技術館に白羽の矢が立った。実際に下見に行ったら思った以上にハコがよくて「ここだ!」となりました。まず過去にアートイベントで使われたことがないし、皇居外苑の北の丸公園の中という立地が特徴的で、会場内の空間には回遊性がある。そもそもピカピカのホワイトキューブでやることをスタッフは誰もイメージしていなかったので、科学技術館はバッチリでした。

ログズ株式会社 代表取締役

1984年、老舗衣料品問屋の4代目として東京に生まれる。慶応義塾大学経済学部卒業後、アクセンチュア株式会社戦略コンサルティンググループに入社。医療、公共領域の新規事業立案、業務改善、政策提言などのコンサルティング業務に従事。2014年、 家業が事業譲渡を受けた衣料品問屋の経営に参画、2016年ログズ株式会社を会社名を変更。以後、衣食住学という4分野に事業を拡大し、DDD HOTEL(ホテル)、PARCEL(アートギャラリー)、nôl(レストラン)、GAKU(10代向けクリエイティブ教育)、EASTEAST_(アートフェア)等を立ち上げ、運営する。

武田:また『EASTEAST_TOKYO2023』が目指したのは、もともと仲間たちによるワンチームとしてのプレゼンテーションだった『EAST EAST_Tokyo』を、東京という都市のスケールに拡大すること。原宿や新宿など、東京のいろんな街で様々なアートコミュニティが勃興していることは認識していたので、それらを広く紹介するためにアートワールドの外部から新しい血を入れようと今回のディレクター陣に声をかけたんです。

松下:僕としても初回の『EAST EAST_Tokyo』で新しいアートフェアのビジョンをある程度は提示できましたが、『EASTEAST_TOKYO2023』では自分たちの考えを越えてもっと広い文脈や価値観を扱いたかった。そこでアソシエイトディレクターとしてが黒瀧さんが選ばれました。

INDEX

「制作」と「運営」の両輪で走るキュレーション

2020年、新宿・歌舞伎町の中心地に開廊したデカメロンにて企画/運営/飲食など総合的なディレクションを務める。

黒瀧:僕は新宿歌舞伎町で「デカメロン」というバーの併設されたギャラリーを運営しています。他にも『EASTEAST_TOKYO2023』では、西尾久にある「灯明」という食堂を併設したギャラリー「LAVENDER OPENER CHAIR」なども紹介しました。僕らも彼らも、共にアート活動をしながらどうやって経済的に自立するかを考えています。その意味で「運営」というのが僕にとって重要な価値基準かもしれません。

ーシンプルに作品を制作して発表するだけではなく、「運営の思想」も持ち合わせている人たち。

黒瀧:「やりたいこと」と「するべきこと」をどちらも重視している世代なのかなとも思います。マーケットには乗りづらいアート活動と、クライアントワークを含めた自活を両輪で走らせていくために、どう折り合いをつけるか。そうしたことを志向しているチームの声を『EASTEAST_TOKYO2023』に反映させたかったのです。

ーだからこそ黒瀧さんのキュレーションした展示は、MESによるパフォーマンス型の作品など、一般的なアートフェアに並ぶ作品とは一味違うラインナップで、多くの観客の目を引いていましたよね。

黒瀧:もちろんフェアとして売上を出すことは考えていましたが、僕が意識したのは作品と販売の折り合いをどこまでつけられるかということ。自分たちが普段やっている営みを鑑賞者の皆さんと共にどれだけブラッシュアップできるのか、それが自立や自活にもつながるはずだと信じています。結果、アーティストたちの表現をブラさずに鑑賞してもらえるような、既存のアートフェアとはちょっと違ったブースを作ることができたと思います。キュレーションとしても、作家同士、スペース同士で話し合うことで、どこからが「デカメロン」でどこからが「LAVENDER OPENER CHAIR」かわからないけど共通性がある、そんな流れが実現できました。それは『EASTEAST_TOKYO2023』が目指している形の一つでもあるのかなと。

武田:僕も売上が全てではないと思っています。どうしてもビジネス的にいくら売れたのかとか、何人動員したのかとか、そういうことばかり聞かれるけど、むしろ何が自分たちのやりたかったことなのか、自分たちの判断基準を達成できたかどうか、それを踏まえて次にどうしたいのかといったことを、各ブースの人が考えてくれればいい。そしてその答えはコミュニティの数だけ存在したらいいというのが、僕のイメージする『EASTEAST_TOKYO2023』なんです。

ーアーティストやスペースが自分たちなりの価値観なり美学なりを突き詰められていればそれが一番だ、という。

武田:僕自身がアートワールドの外部にいる者だからというのもありますが、まったくアートを目的化していないんですよ。僕たちはアートフェアをやりたくて『EASTEAST_TOKYO2023』をやっているんじゃなく、「文化的エコシステム」の中でアートやクリエイティブを媒介に人と人がコミュニティを再生し、言ってしまえばみんなが幸せになっていく瞬間が見たいんですよ。

INDEX

記号化に対する抵抗としての「文化的エコシステム」

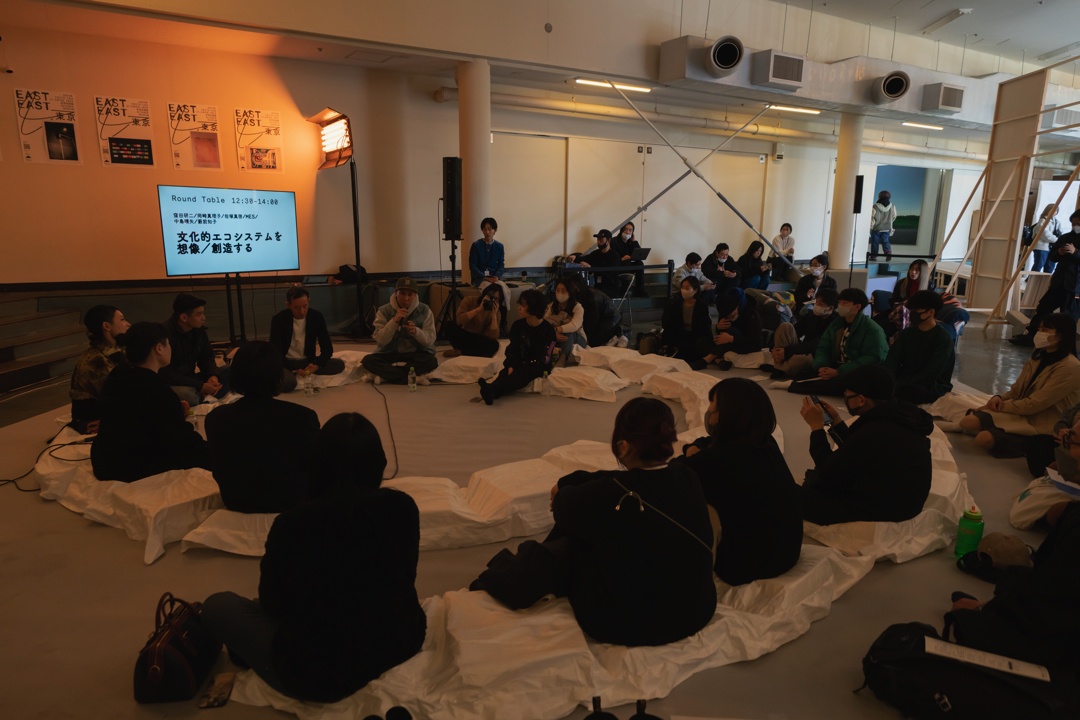

ー今ちょうど挙がった「文化的エコシステム」とは『EASTEAST_TOKYO2023』のビジョンとして掲げられた言葉ですね。僕も会期中に行われたトークイベント「文化的エコシステムを想像/創造する」に登壇させていただき議論しました。ホームページには「市場経済と文化・アートが公平に作用し合う『文化的エコシステム』の創造を目指します」と書かれていますが、この概念の手がかりはつかめましたか?

黒瀧:直接「文化的エコシステム」につながるかわかりませんが、例えば僕らのブースはあの展覧会をやったことで上海のギャラリーからアプローチが来ています。その意味で新たなつながりのきっかけが生まれたと言えます。あるいは、他にもいくつか提案が来ていますが、「そういうアプローチであれば『EASTEAST_TOKYO2023』で知り合った別のチームに声をかけましょうか?」という具合に、オファーをシェアする段階に入っているんです。お互いでお互いを支え合うことが自ずとできてきている、またはその可能性が生じたなと。

ーチーム内だけでなく、別のアーティストやギャラリーとの横のつながりも生まれたわけですね。

黒瀧:そう、今まで距離があった人やスペースとも関係性が生まれ、コンタクトを取れるようになりました。伝聞やネット上だけでなく実際の人となりが知れると、こういう言い方が適切かどうかわかりませんが、「気に食わない動き方をしてるな」なんて思っていた人も「そういうパフォーマンスをしていただけで、意外と認識は共通していたんだ」みたいな気づきがあって(笑)。

ーたしかにSNSの発言だけ見て覚えていた違和感も、リアル空間でフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションを取ることであっさり解消されたりしますよね(笑)。それもまた「文化的エコシステム」の重要な要素かもしれません。

武田:僕個人の考えですが、SNSはもちろん、情報化社会においては、人や出来事を「記号化された情報」として消費してしまうことが多いんです。たしかに「記号化」を拡張させることがビジネスとしては最適な場合もありますが、それによって誤解や分断が生まれている部分はやっぱりある。なんと言うか、つなぎ的なものが抜け落ちちゃう感覚。

だから、僕たちは、社会が人や出来事を「記号化」して消費する動きに対して、意識的にあらなきゃいけないと考えています。

武田:『EASTEAST_TOKYO2023』の会場でよく言われたのは「思っていたよりもいろんなコミュニティの人がいた」ということ。「この人もいるし、あの人もいる!」みたいなね。実はそれは、僕たち事務局が自分たちの力で生み出したものではないんです。あの会場にあったにぎわいというのは、もともと各ギャラリーやアーティストたちが持っていたもの。ただそれらをかけ合わせたことで、すごい熱量が生まれた。つまり『EASTEAST_TOKYO2023』が盛り上がりを作ったというより、記号化に対抗して頑張ってきたみんなのコミュニティの面白さが証明されただけなんですよ。あの場にあったのは「一人ひとりが自分のコミュニティを再生していく感覚」だったんじゃないかな。「おお、久しぶり!」っていうような出会いが多かったでしょ。

ーそれは僕自身すごくありましたね。

武田:でもそれって自分自身で築き上げてきたものじゃないですか。結果的にみんなが忘れかけていたコミュニティの感覚を取り戻したということだと思うんですよ。