INDEX

記号化に対する抵抗としての「文化的エコシステム」

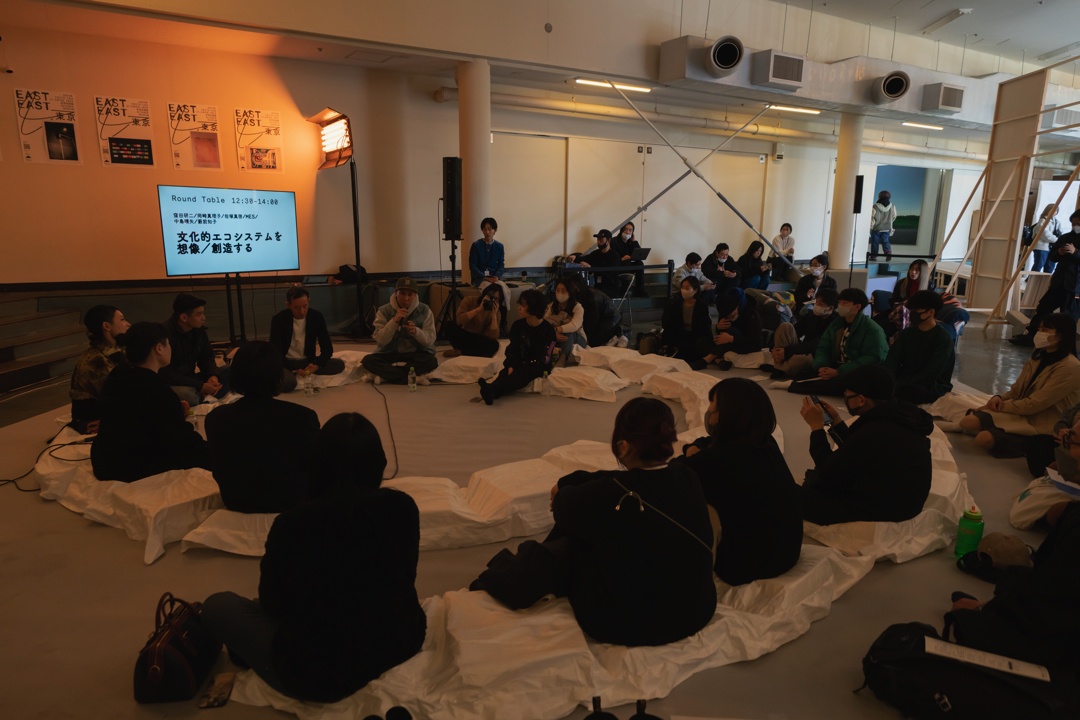

ー今ちょうど挙がった「文化的エコシステム」とは『EASTEAST_TOKYO2023』のビジョンとして掲げられた言葉ですね。僕も会期中に行われたトークイベント「文化的エコシステムを想像/創造する」に登壇させていただき議論しました。ホームページには「市場経済と文化・アートが公平に作用し合う『文化的エコシステム』の創造を目指します」と書かれていますが、この概念の手がかりはつかめましたか?

黒瀧:直接「文化的エコシステム」につながるかわかりませんが、例えば僕らのブースはあの展覧会をやったことで上海のギャラリーからアプローチが来ています。その意味で新たなつながりのきっかけが生まれたと言えます。あるいは、他にもいくつか提案が来ていますが、「そういうアプローチであれば『EASTEAST_TOKYO2023』で知り合った別のチームに声をかけましょうか?」という具合に、オファーをシェアする段階に入っているんです。お互いでお互いを支え合うことが自ずとできてきている、またはその可能性が生じたなと。

ーチーム内だけでなく、別のアーティストやギャラリーとの横のつながりも生まれたわけですね。

黒瀧:そう、今まで距離があった人やスペースとも関係性が生まれ、コンタクトを取れるようになりました。伝聞やネット上だけでなく実際の人となりが知れると、こういう言い方が適切かどうかわかりませんが、「気に食わない動き方をしてるな」なんて思っていた人も「そういうパフォーマンスをしていただけで、意外と認識は共通していたんだ」みたいな気づきがあって(笑)。

ーたしかにSNSの発言だけ見て覚えていた違和感も、リアル空間でフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションを取ることであっさり解消されたりしますよね(笑)。それもまた「文化的エコシステム」の重要な要素かもしれません。

武田:僕個人の考えですが、SNSはもちろん、情報化社会においては、人や出来事を「記号化された情報」として消費してしまうことが多いんです。たしかに「記号化」を拡張させることがビジネスとしては最適な場合もありますが、それによって誤解や分断が生まれている部分はやっぱりある。なんと言うか、つなぎ的なものが抜け落ちちゃう感覚。

だから、僕たちは、社会が人や出来事を「記号化」して消費する動きに対して、意識的にあらなきゃいけないと考えています。

武田:『EASTEAST_TOKYO2023』の会場でよく言われたのは「思っていたよりもいろんなコミュニティの人がいた」ということ。「この人もいるし、あの人もいる!」みたいなね。実はそれは、僕たち事務局が自分たちの力で生み出したものではないんです。あの会場にあったにぎわいというのは、もともと各ギャラリーやアーティストたちが持っていたもの。ただそれらをかけ合わせたことで、すごい熱量が生まれた。つまり『EASTEAST_TOKYO2023』が盛り上がりを作ったというより、記号化に対抗して頑張ってきたみんなのコミュニティの面白さが証明されただけなんですよ。あの場にあったのは「一人ひとりが自分のコミュニティを再生していく感覚」だったんじゃないかな。「おお、久しぶり!」っていうような出会いが多かったでしょ。

ーそれは僕自身すごくありましたね。

武田:でもそれって自分自身で築き上げてきたものじゃないですか。結果的にみんなが忘れかけていたコミュニティの感覚を取り戻したということだと思うんですよ。