1960年代のシカゴを舞台に、あるバイカークラブ(バイク乗りによって組織された集団で、ギャング的な色彩を帯びることもしばしばある)の盛衰と人間模様を描いた映画『ザ・バイクライダーズ』。

評論家・柴崎祐二は本作を、アウトローを礼讃するマッチョな映画ではなく、「サブカルチャー」にまつわる普遍的なテーマを描いた作品だと指摘する。どういうことか。連載「その選曲が、映画をつくる」第20回。

※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。

INDEX

バイカークラブの写真集からインスパイアされた物語

『テイク・シェルター』(2011年)、『MUD -マッド-』(2012年)、『ラビング 愛という名の二人』(2016年)といった各作品を通じ、近現代のアメリカを貫く精神のありようを巧みに表現してきた映画作家、ジェフ・ニコルズ。本作『ザ・バイクライダーズ』は、そんな彼による、約7年ぶりとなる待望の新作だ。

全てのきっかけとなったのは、写真家のダニ―・ライオンが、世界有数のバイカークラブ「アウトロー・モーターサイクル・クラブ」の日常を追った同名の写真集だった。約20年前に兄からこの写真集の存在を教えられたニコルズは、すぐさまその内容に魅了された。以来映画化の糸口を探ってきたというが、数年前に当時のクラブのメンバーや関係者のインタビュー音声を聴く機会を得たことで、いよいよ具体的な映画作りへと発展していった。

映画の舞台となるのは、1965年から1970年代初頭にかけての米中西部の大都市、シカゴだ。上述の「アウトロー・モーターサイクル・クラブ」をモデルにした架空のクラブ「ヴァンダルズ」の誕生と発展の様子が、ニコルズらしい綿密な演出とともに綴られていく。

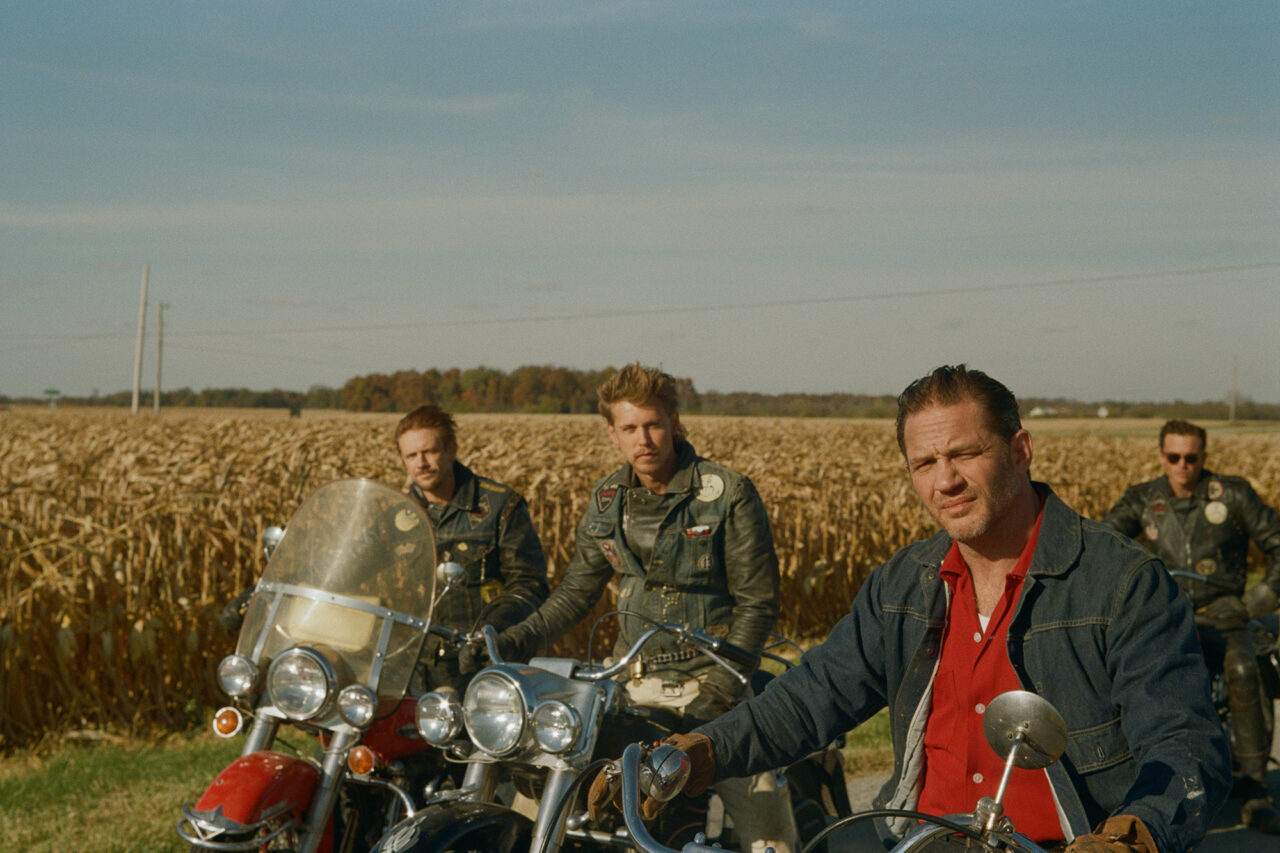

あらすじを紹介しよう。地元在住のキャシーは、ある夜友人に誘われ、ヴァンダルズの面々がたむろするバーへと赴く。荒々しい男たちに気圧されるキャシーだったが、ひとり孤高の雰囲気を漂わせる寡黙な青年に目を奪われる。その青年ベニー(オースティン・バトラー)は、帰路を急ごうとする彼女を強引に誘い、真夜中のツーリングへと連れ出す。ほどなく二人は恋に落ち、たった5週間のうちに夫婦となった。

感情を表に出さず、常にクールな様子のベニーは、クラブの創設者で彼らのリーダーであるジョニー(トム・ハーディ)からも一目置かれる存在だ。他にも、ブルーシー(デイモン・ヘリマン)やジプコ(マイケル・シャノン)、カル(ボイド・ホルブルック)など、個性的な面々が集ったクラブは、いつしか他都市のバイク乗りたちや地元の若者たちからも憧れの眼差しを集めるようになり、支部の新設や若い世代のメンバーの加入が目立つようになる。ジョニーは、様々な出来事を経てもなおなんとかクラブを取り仕切ろうとするが、ときに反目を招くことも少なくない。何よりも、急激な時代の変化が彼らの行く末を翻弄する。そんな中で、ベニーとキャシー、ジョニーの間にも次第に軋轢が高まっていき……。

INDEX

サブカルチャー(非主流文化)の持つ意味機能とその変質

私が思うに、本作の一番の魅力は、特定のサブカルチャー集団である「ヴァンダルズ」が、どのようにその威光を獲得し、後には避けがたい変質にさらされていったのかという一連の展開が、きわめて鮮やかに写し取られているという点にある。

メディア理論家・社会学者のディック・ヘブディジは、後年の研究に多大な影響を及ぼした著作『サブカルチャー スタイルの意味するもの』の中で、特定の非主流的なスタイルが、既存主流社会の常識にとって破壊的な意味をもたらすことのメカニズムと、その推移の様態について論じた。本作『ザ・バイクライダーズ』は、まさにそうしたサブカルチャー(非主流文化)の持つ鮮烈な意味機能とその変質の具体例を示す作品として、きわめてすぐれた映画だといえよう。

冒頭のシーンからしていかにも示唆的だ。ヴァンダルズのトレードマークであるドクロ柄のジャケットを羽織ったベニーが、あるバーのカウンターで一服しているとき、(おそらくは「守旧的」な)常連客二人に「そのジャケットを脱げ」と難癖をつけられる。だがベニーはそれを拒否し、平然とした様子で「このジャケットを脱がせたければ俺を殺せ」と言い捨てる。すると二人組は案の定激昂し、ベニーをこっぴどく痛めつける。煎じ詰めれば単なる「被服上の模様」でしかないヴァンダルズのマークが、なぜこれほどまでに「普通の男たち」を不安に陥れ激昂させるかといえば、それがまさに、一般社会に歓迎されざる新興サブカルチャー集団のアイコンであるからにほかならないだろう。

それほどまでに強烈な文化的メッセージを発するヴァンダルズの「証」は、集団内部の紐帯を確認し合う符丁としても機能する。男たちは、それぞれの被服に同じ「証」を明示し、その他にも、個性的なパッチやチェーンステッチを随所にほどこしている。メンバ―のまたがる大型オートバイをはじめ、バイカーベストやレザージャケット、ブーツ等のファッション、更にはオールバックやポンパドールで決めた髪型に至るまで、てんでバラバラのように見えながらも、ある特定の美学を共有する彼らの装いは、サブカルチャー集団としてのバイカークラブのアイデンティティのあり方を直接的に表示する「スタイル」となっているのだ。

重ねて興味深いのが、本作がこうした「スタイル」を不変のものとして称えるのではなく、その変遷・変質を容赦なく描き出しているという点だ。先に述べた通り、この映画は、1965年を起点として1970年代初頭までの数年間を追う構造となっている。その数年の中で、当初は確固としたステータスと象徴的な機能を担っていた符丁が、仲間の死や新参者の到来、古参メンバーの求心力の低下等とともに、徐々に意味合いを変えていく様子が捉えられているのだ。特に、レザージャケットやオールバックでバッチリ決めたオールドスクールなファッションが、当初担っていたオルタナティブな意味を急速に失調してひとつの「様式」へと回収されていく様、あるいはもっと直接的に、新参者たちのヒッピーめいたドレスダウンスタイルや、少年ギャングたちの安直な模倣的スタイルがクラブ内外に繁茂してく様子は、ヴァンダルズの文化的なステータスとそこに託された意味機能が、チーム内外において急速に変質していく様を表しているといえる。

こうした、いわばカルチュラルスタディーズ的な視点の存在と関連して指摘すべきが、その「話法」の特異性だ。本作は、実在のバイカークラブの内部を写し取った映画でありながらも、常に「第三者」の眼差しを介して語られている。各所で繰り返し示されている通り、あくまで本作の物語は、ライオンをモデルとする写真家 / ジャーナリストのダニ―(マイク・フェイスト)と、そのインタビュイーであるキャシーによる対話・回想に基づいて進行する。そのことによって、こうした題材を扱う作品がときとして陥ってしまうマスキュリンな美学の礼賛からは周到に距離を置いた、ある種のジャーナリスティックな視点が確保されているように感じられるのだ。

INDEX

時代の推移と集団の変質にシンクロする選曲

こうした視点の存在は、全編に渡って多数敷き詰められたポップソングの選曲姿勢にもある程度通底しているように思われる。数あるトラックの中から、特に印象的な形で使用されている曲の名をいくつか書き出してみよう。

ミッキー・マレイ“Lonely Room”

ゲイリー・U.S.ボンズ“I Wanna Holler But the Town’s Too Small”

Count Five “Declaration of Independence”

The Animals “Talkin’ ’Bout You”

The Shangri-Las “Out in the Streets”

デイル・ホーキンズ “My Babe”

ビル・ジャスティス “Raunchy”

マジック・サム “That’s All I Need”

ボ・ディドリー “Road Runner”

マディ・ウォーターズ “Mannish Boy (Electric Mud Version)”

Cream “I Feel Free”

Them “Baby Please Don’t Go”

The Staple Singers “Masters of War”

The Sonics “I’m Going Home”

Brother T. and Family “Oh Love”

Pugsley Munion “I Don’t Know Who to Blame”

The Stooges “Down On the Street”

ジョニー・アダムス “I Don’t Worry Myself”

The Fleetwoods “Come Softly To Me”

ご覧の通り、ロックンロールやリズム&ブルース、ブリティッシュビート、ガレージパンク、サイケデリックロックまで多岐に渡っているが、これらのほとんどは、本作の舞台となる時代=1960年代半ばから1970年代初頭までを実際に彩った、有名・無名の楽曲である。

この時代のポップソングに明るい方なら、まずは劇中の時間の推移と並走する楽曲の変遷に心を奪われるだろう。映画の冒頭、つまり1960年代半ばの時点では、オリジナル世代のバイカーたちの嗜好やスタイルと関連付けられる形で、ロカビリーやロックンロール(デイル・ホーキンズ、ビル・ジャスティス、ゲイリー・U.S.ボンズ等)、ビートバンドやガレージ系(The Animals、Count Five等)の楽曲が多く使用される。また、シカゴを舞台にした映画であることを示唆するように、同地産のブルース系音源(マディ・ウォーターズ、ボ・ディドリー、マジック・サム)もいくつか用いられており、サブカルチャー集団のアイデンティティ形成にとってきわめて重要な意味を持つ地域性への目配せも欠かしていない。

かたや映画後半では、上述した通りの集団内外の変質を表すような選曲が多く聴かれる。Brother T. and Family やPugsley Munionといったオブスキュアなサイケデリック〜ハードロックグループの楽曲から、「新参者」たちが跋扈するいかにも不穏なシーンで使用されるThe Stooges の“Down On the Street”に至るまで、その急激なサウンドの変化が、見事に象徴的な意味を体現しているのがわかる。つまりここでは、それまでのシンプルなロックンロールと入れ替わるように1960年代後半から勃興するけたたましいハードロック〜プレパンク的なサウンドが、ビールを愛する古参世代と入れ替わって台頭するドラッグまみれのアウトサイダー達によって構成される新世代メンバーの姿を表象する存在として用いられているのだ。