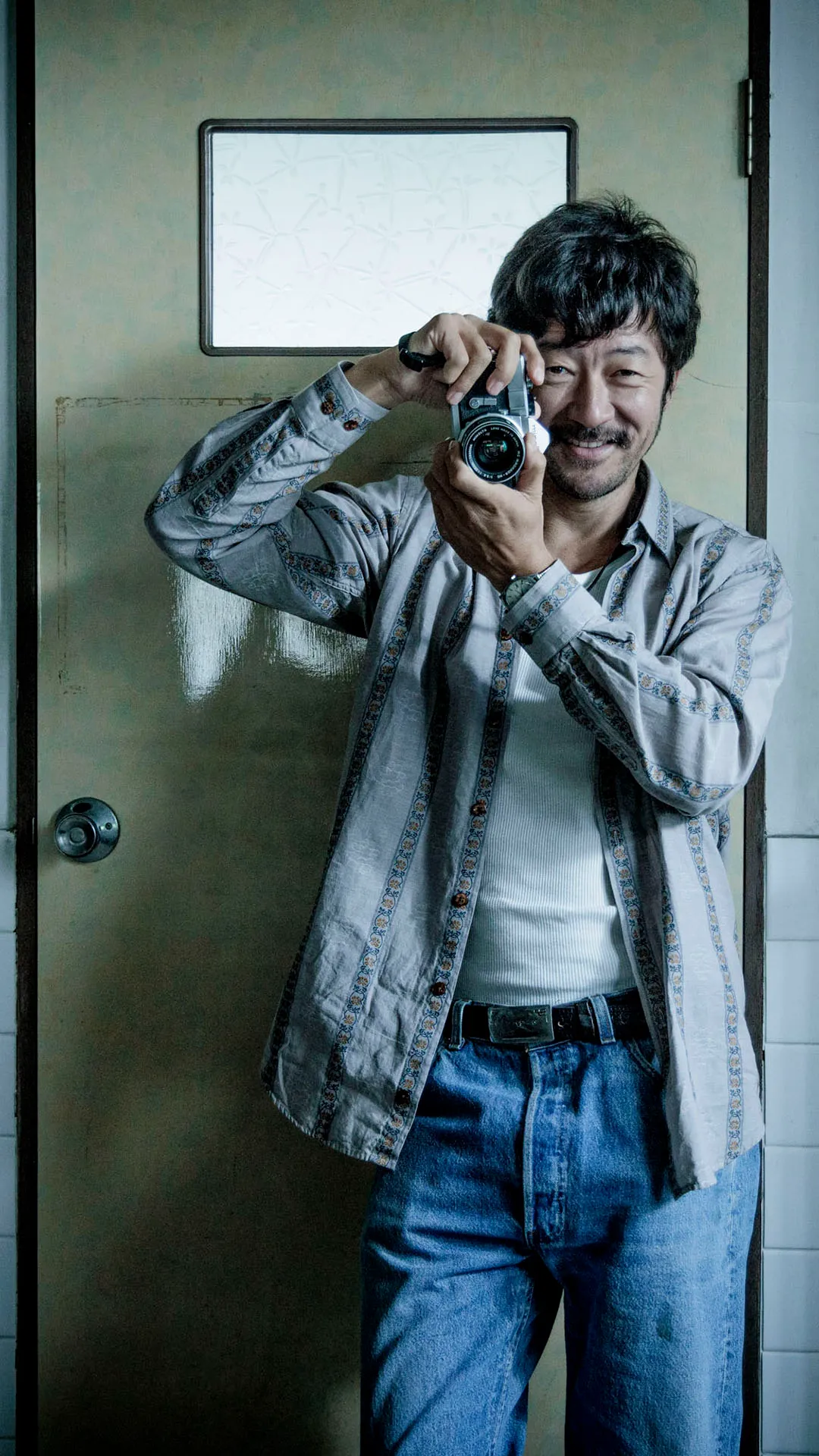

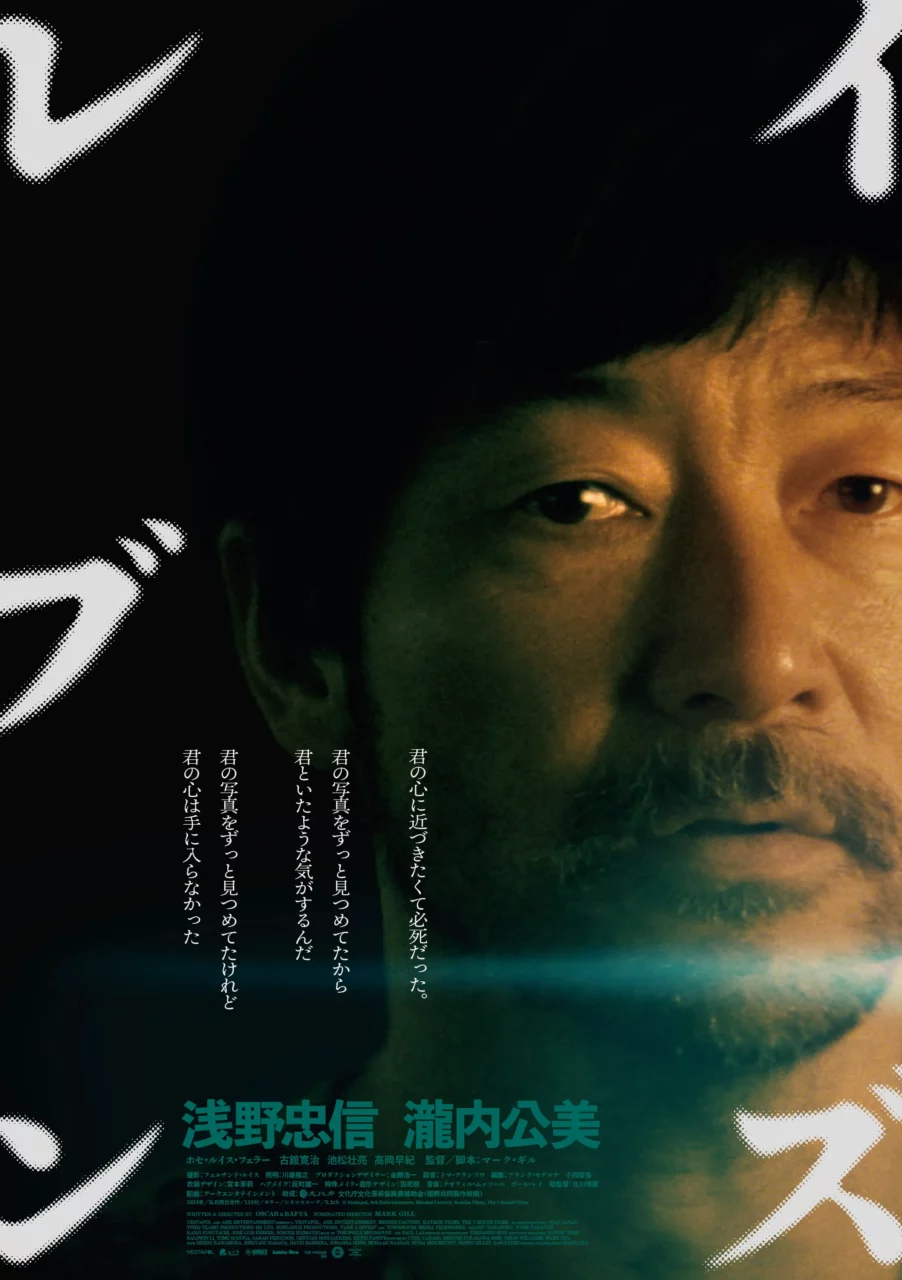

写真家・深瀬昌久の生涯を浅野忠信主演で描いた、フランス・日本・ベルギー・スペイン合作映画『レイブンズ』が2025年3月28日(金)より公開となる。マニアックな歌謡曲が散りばめられた本作を、評論家・柴崎祐二が読み解く。連載「その選曲が、映画をつくる」第24回。

※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。

INDEX

波乱に満ちた深瀬昌久の生涯を描く

自らの私生活を深くえぐり出す作風で、1960年代以降の日本写真史において異彩を放った、深瀬昌久。本作『レイブンズ』は、彼の青年期からの歩みを、自在な構成と幻想的表現によって捉えた、風変わりな伝記映画だ。

若かりし頃のモリッシーの姿に迫った『イングランド・イズ・マイン モリッシー,はじまりの物語』で長編デビューを飾ったイギリス人映像作家マーク・ギルが監督を務め、主演の深瀬役を、今や日本を代表する国際的俳優として名高い浅野忠信が演じている。助演陣にも、深瀬の妻・洋子役の瀧内公美、父親役の古舘寛治、アシスタントの正田役の池松壮亮ら、実力派が名を連ねている。

あらすじを紹介しよう。1951年、北海道。若き深瀬は、写真館を営む厳格な父・助造との間に確執を抱えている。彼は、そんな父の反対を押し切り写真を学ぶために上京する。大学を卒業し、写真家として模索の日々を送る中、一人の女性・洋子と出会い、彼女を被写体としたフォトセッションを行う。1963年、二人は結婚。洋子は彼の妻でありながら、写真家・深瀬にとっての絶対的なミューズでもあった。

しかし洋子は、困窮する生活や彼女の意向を顧みようとしない深瀬の振る舞いや、常に被写体としてカメラを通じて眼差される日々の中で、深く疲弊していく。ニューヨーク近代美術館での作品展示という栄誉を経てもなお、深瀬と洋子の溝は深まるばかりだった。深瀬は遂に、久々に彼の部屋に訪れた洋子を小刀で切りつけてしまう。このことが決定的な契機となって、二人はついに離婚する。

かねてから、深瀬の世界には、彼にしか見えない鴉の化身=ツクヨミが存在した。折に触れて眼の前に現れるツクヨミに唆され、芸術家として苛烈な道を歩み続けてきた深瀬は、ついにその宿痾を追い払うがごとく、鴉を題材にした写真を撮りはじめる。それらの作品は高く評価され、個展が開かれるに至るが、その場に現れた洋子が再婚をしたことを知りショックを受ける。更にそこからしばらく経ち、長年いがみ合った父が、写真館の経営難が元で自ら命を断つ。葬式の後、父の遺品を整理していた深瀬は、言葉とは裏腹に、自分の作品を父が認めていたことを初めて知ったのだった。

1992年。新宿ゴールデン街の行きつけのバーで飲んでいた深瀬は、かつて仕事を共にした写真仲間の正田と偶然の再会を果たす。深瀬の自宅へと連れて行かれた正田は、自ら命を断つ瞬間を写真に収めてほしいと深瀬に懇願され、当惑する。旧友・正田の手厳しい批判を受けた深瀬は、再び自らの表現と向き合うことを決心し、意欲的な作品を世に問うていく。しかし、そんなある日、写真作家としての生命を閉ざす悲劇的な事故が起きる……。

INDEX

元ミュージシャンという経歴を持つギル監督

前作『イングランド・イズ・マイン モリッシー,はじまりの物語』がそうであった通り、本作もまた、強い信念に駆られた芸術至上主義者が宿命的に背負うことになる自己疎外、周囲との軋轢、そして、表現への苛烈な欲求が、(ときにこちらが怯んでしまうほどの)濃密さで描かれていく。その様子は、後に深瀬が「私写真」なる潮流の重要な先駆者とされたことからも連想される通り、私小説的な自然主義への傾きを感じさせもする。他方で、上述の「ツクヨミ」の存在に象徴されるように、マジックリアリズム的な描写もしばしばで、単なる私生活のなぞり直しにはとどまらない、奔放な表現も散見される。

加えて、マーク・ギル監督といえば、前作の題材からも察される通り、音楽文化へも並々ならぬこだわりを抱いており、かつてはプロのミュージシャンとして活動した経歴を持つ人物である。それだけに、自らが手掛けたという今作の選曲も、相当に特徴的、かつマニアックなものだ。写真史や伝記的事実と照らし合わせての論評は他に任せるとして、以下、本連載のテーマに沿ってその選曲から作品を読み解いてみたい。

INDEX

ともすると違和感のある音楽配置

主に1960年代以降の日本を舞台とした作品だけあって、まず目立っているのが、歌謡曲の存在だ。城野ゆき“マイ・ダーリン東京”をはじめ、佐々木功“ウェディングドレス”、梶芽衣子“舟にゆられて”等、なかなかにユニークな曲が、深瀬や洋子たちの生活のバックグラウンドミュージックとして配置される。他にも、寺内タケシとバニーズの“ヘイ・チャンス”や、ザ・ダイナマイツの“トンネル天国”など、欧米のガレージ好きから支持されるアーティスト / 曲も使用されており、ギル監督の「和モノ」マニアとしての一面が覗く。そうかと思えば、ニューヨークのシーンではVelvet Undergroundの“I’ll Be Your Mirror”や“Venus In Furs”が使用されるなど、(やや赤面してしまうような)「ベタ」な選曲も聴かせる。

私にとって印象的だったのは、これらの曲が、自然主義的なリアリズムを促すためにあたかもさり気なく使用されているというよりも、ところによってかなりの違和感を生じさせる装置ともなっているという点である。

表層的な部分でいえば、あの時代のアンダーグラウンド文化の担い手たちが集うパーティーで、果たして歌謡曲が鳴っていることがあったのだろうかという疑問がないではないし、上述のVelvet Underground曲の使用シーンや、デイヴ・ブルーベックの“Koto Song”が流れる新宿ゴールデン街のシーンなど、やや紋切り型に傾いている場面も少なくない。既存曲以外のオリジナルスコアもかなり饒舌かつ感情過多気味で、(実際はそうでないにせよ)終始なにがしかの音楽が流れているようなせわしない印象を抱かせもする。

かといって、単に「音楽が主張し過ぎている」というのとも違う、作品世界そのものとの妙に親和的な効果を生んでいるのも確かに思われる。その効果を考えるにあたって、キーとなる曲がある。(これもまたかなりマニアックな選曲だが)ニューミュージック系のシンガーソングライター、古谷野とも子による“幸わせもどき”がそれだ。

INDEX

古谷野とも子“幸わせもどき”の異化作用

来生えつこが作詞を、鈴木茂が編曲を務めたこの曲は、1978年発売のアルバム『Neutral Tints』に収められているもので、アルバム収録の他曲と並び、シティポップの文脈からも興味深く聴ける存在だ。しかし、この曲が流れる当のシーンは、楽曲自体のソフトな印象とは程遠い。狂気に陥った深瀬が洋子を部屋の中で小刀で襲うという、本作中で最も鬼気迫る修羅場が展開される場面でステレオから流れているのが、この曲なのだ。

メロウなシティポップ曲と、禍々しい刃傷沙汰の組み合わせ。たしかに、歌詞の内容を改めて聴けば恋人同士の争いを歌っているともいえるが、それ以上に、音楽的な印象と画面で展開される出来事の齟齬がはっきりと浮かび上がってくる。これは、明らかな異化作用の例だ。むしろ、これほどまでにわかりやすく(ある意味「素直」に)音楽の異化作用を実践する例は、現在の映画では珍しいとすらいえる。

ここで気付かされるのは、そうした、きわめて異質的でいながら、だからこそ感情のほとばしりを巧みに表すいびつな音楽使用の例は、どこか深瀬の写真表現そのものとも、あるいはまた、それらへの肉薄を通じてギル監督が表現しようとした映像世界とも、浅からぬ関係にありそうだ、ということである。

一般に、ムービーカメラでもスチールカメラでも、撮影者の目線を媒介するカメラという存在は、そこに写されたものを「ある存在そのもの」から引き剥がす役目を負う。「写(うつ)された」ものとは、ただそこにある存在から「移(うつ)された」ものなのだ。決して、純粋な存在としての「モノ」や「ヒト」には到達できない(仮に肉薄できたとしても、それが表現物である限り、メディアの痕跡は必ず刻印されてしまう。それは、実存の「影」でしかない)。なぜならばあるモノやヒトは、覗き込まれる時点で、(当の被写体がそう気づいているかどうかとは無関係に)覗き込まれる物 / 人として存在を開始してしまうからだ。

もっといえば、そもそも私達各々の発する「視線」すらが、純粋な経験や存在を捉えることは出来ず、なにがしかの異化を発生させるほかない事実を、あらゆるメディアは暴き出してしまう。翻って考えるに、写真や映画などの視覚芸術というのは、そのような執拗な暴き出しが営まれる現場を撮影(監督 / 制作)者自らが作り出してみせる、徹底的な再確認の場なのだともいえる。

INDEX

音楽もまた、「うつされた」ものの枠組を括りだす

劇中、洋子は深瀬に向かって言う。「そんなものの後ろに隠れてないで……。私を見てよ……カメラじゃなくて人の眼で見て」。しかし、洋子の願いも虚しく、深瀬はカメラを覗き込んだ瞬間に「被写体そのもの」から急速に遠のいていくと同時に、深瀬自身と、覗き込まれる洋子の側もまた、自らの実存から遠のき、ときによっては自らのアイデンティティを溶解させてしまいもする。だが同時に、きわめて残酷なことに、いみじくも深瀬のペルソナたるツクヨミが嘯く通り、その遠のきと溶解の中にこそ、芸術の深淵はきっと浮かび上がってくる。

とすると、映画における音楽の異化作用とはつまり、音声メディアの側からなされる、そうした徹底的な再確認の場への強力きわまりない援軍であると考えることも可能なのではないか。様々な歌謡曲やポップソングが画面を横切るとき、それらは独立した音楽作品であることをただちにやめ、カメラがそうするのに追随するように、その音楽が取り巻く「被写体そのもの」を不可逆的に変質させる。当然ながらそこでは、音楽は単なる響きとして存在することも既にやめている。

深瀬と洋子が血なまぐさい修羅場を演じるとき、カメラはそれらの運動を「映像」として括りだし、そこに流れる音楽もまた、その枠組を括りだす作業に従事する。仮に、その枠組の括り出しの巧みさや大胆さにこそ固有の作家性が現れるのだとしたら、音楽の異化作用というのは、ある作家たちにとっては、映画作りの根本と切っても切れない共犯関係を結んでいるのだろう。ひょっとすると、覗き込まれる物 / 人の姿を、画面の外部へと接続された特異な存在として捉え返すためには、ときによっては音楽の(異様な使い方の)方が雄弁であり得るかもしれないからだ。

ギル監督が、こうしたことをどれほどまで意図した上で映画を作ったのかはわからない。しかし、音楽家でもある彼は、少なくとも自らの選曲が映画にとって巨大な効果を発揮し、ときに異様なほどに深い痕跡を残すことも知悉しているはずだ。先に触れた“幸わせもどき”を筆頭に、かなり危ういバランスの元に配置された本作の音楽は、まさにそうした痕跡の実例だともいえる。

INDEX

映画のラストはThe Cureの名曲に託される

加えて、ギル監督は、本作のラストでそれまで以上の大胆さをもって音楽へと思いきり映画を預けてみせる。不幸な事故を経て入院している深瀬を洋子が見舞う苦く切ないシーンで流れるThe Cureの名曲“Picture Of You”がそれだ。まがりなりにも各々の時代状況やロケーションに沿った選曲を行ってきた本作において、この曲だけは、そうした設定上の制約とは全く無関係に配置される。

歌詞を聴いてみれば、既に言葉を無くしてしまった深瀬の心情(の空白)を巧みに代弁する内容と理解するのは容易いし、そうした状態になってみて初めて洋子を「目で」見ることが叶った哀しい皮肉も重なり合う。あるいはまた、「ピクチャー」という語を、写真と同時に映画を指していると解釈すれば、深瀬の視線と監督自身の視線の交錯を見出すこともできる。だが、そうした符合を嬉しがる暇もなく、我々はやはり圧倒的な異化作用の中に放り込まれる。1960年代から時代を疾走し続け、遂には写真を撮る能力すら奪われた老人と、それを見舞う元妻の半生は、The Cureの楽曲と当然ながら何らの伝記的繋がりはない(はずだ)。しかし、そこに流れ出すバンドサウンドとロバート・スミスの歌声は、圧倒的な(違和感に下支えされた)説得性をもって、この物語の全体を包摂してしまうのだ。

私には、ギル監督自らが、率先して楽曲のパワーに飛び込んでいっているように感じるし、少なくとも、彼はきっとこの曲に圧倒されるのを誰よりも楽しんだのではないだろうか。私には、このような、ある芸術がもつ制御不能なパワーへの没入の仕草もまた、常に深淵へと誘われ続けた深瀬昌久という芸術家への、ギル監督なりの献辞なのではないかと思えてしまうのだった。

『レイブンズ』

2025年3月28日(金)よりTOHOシネマズ シャンテ、新宿武蔵野館、ユーロスペースほか全国ロードショー

監督・脚本:マーク・ギル

出演:浅野忠信、瀧内公美、古舘寛治、池松壮亮、高岡早紀

配給:アークエンタテインメント

https://www.ravens-movie.com