写真家・深瀬昌久の生涯を浅野忠信主演で描いた、フランス・日本・ベルギー・スペイン合作映画『レイブンズ』が2025年3月28日(金)より公開となる。マニアックな歌謡曲が散りばめられた本作を、評論家・柴崎祐二が読み解く。連載「その選曲が、映画をつくる」第24回。

※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。

INDEX

波乱に満ちた深瀬昌久の生涯を描く

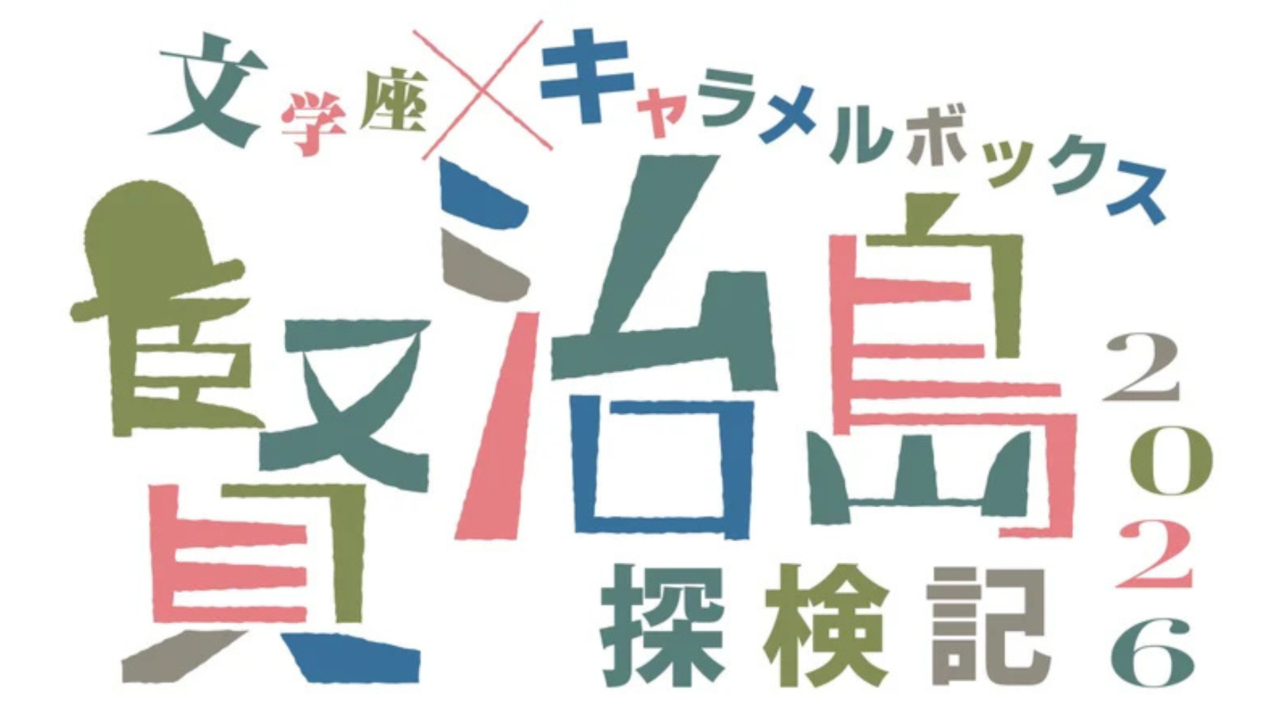

自らの私生活を深くえぐり出す作風で、1960年代以降の日本写真史において異彩を放った、深瀬昌久。本作『レイブンズ』は、彼の青年期からの歩みを、自在な構成と幻想的表現によって捉えた、風変わりな伝記映画だ。

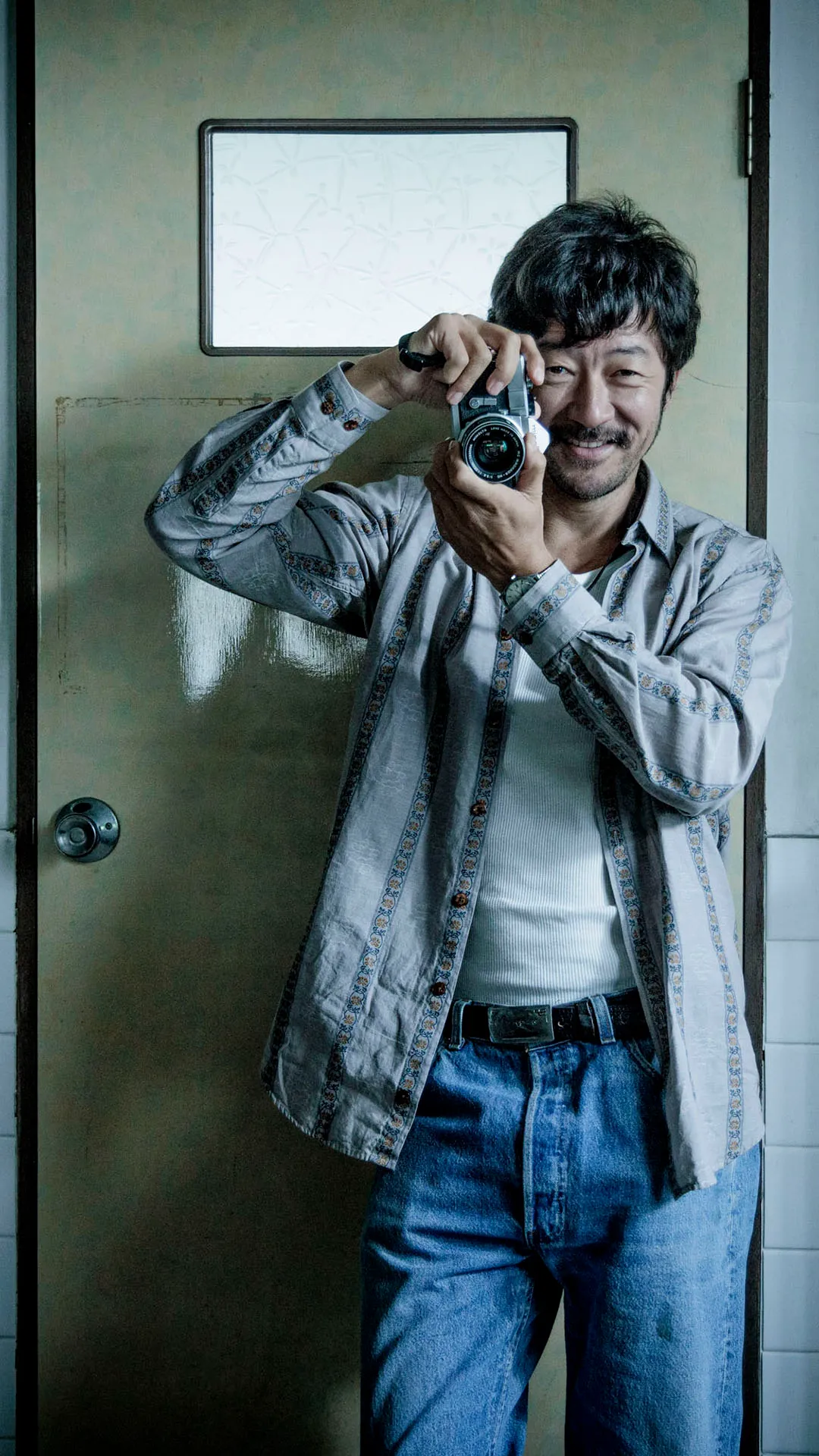

若かりし頃のモリッシーの姿に迫った『イングランド・イズ・マイン モリッシー,はじまりの物語』で長編デビューを飾ったイギリス人映像作家マーク・ギルが監督を務め、主演の深瀬役を、今や日本を代表する国際的俳優として名高い浅野忠信が演じている。助演陣にも、深瀬の妻・洋子役の瀧内公美、父親役の古舘寛治、アシスタントの正田役の池松壮亮ら、実力派が名を連ねている。

あらすじを紹介しよう。1951年、北海道。若き深瀬は、写真館を営む厳格な父・助造との間に確執を抱えている。彼は、そんな父の反対を押し切り写真を学ぶために上京する。大学を卒業し、写真家として模索の日々を送る中、一人の女性・洋子と出会い、彼女を被写体としたフォトセッションを行う。1963年、二人は結婚。洋子は彼の妻でありながら、写真家・深瀬にとっての絶対的なミューズでもあった。

しかし洋子は、困窮する生活や彼女の意向を顧みようとしない深瀬の振る舞いや、常に被写体としてカメラを通じて眼差される日々の中で、深く疲弊していく。ニューヨーク近代美術館での作品展示という栄誉を経てもなお、深瀬と洋子の溝は深まるばかりだった。深瀬は遂に、久々に彼の部屋に訪れた洋子を小刀で切りつけてしまう。このことが決定的な契機となって、二人はついに離婚する。

かねてから、深瀬の世界には、彼にしか見えない鴉の化身=ツクヨミが存在した。折に触れて眼の前に現れるツクヨミに唆され、芸術家として苛烈な道を歩み続けてきた深瀬は、ついにその宿痾を追い払うがごとく、鴉を題材にした写真を撮りはじめる。それらの作品は高く評価され、個展が開かれるに至るが、その場に現れた洋子が再婚をしたことを知りショックを受ける。更にそこからしばらく経ち、長年いがみ合った父が、写真館の経営難が元で自ら命を断つ。葬式の後、父の遺品を整理していた深瀬は、言葉とは裏腹に、自分の作品を父が認めていたことを初めて知ったのだった。

1992年。新宿ゴールデン街の行きつけのバーで飲んでいた深瀬は、かつて仕事を共にした写真仲間の正田と偶然の再会を果たす。深瀬の自宅へと連れて行かれた正田は、自ら命を断つ瞬間を写真に収めてほしいと深瀬に懇願され、当惑する。旧友・正田の手厳しい批判を受けた深瀬は、再び自らの表現と向き合うことを決心し、意欲的な作品を世に問うていく。しかし、そんなある日、写真作家としての生命を閉ざす悲劇的な事故が起きる……。

INDEX

元ミュージシャンという経歴を持つギル監督

前作『イングランド・イズ・マイン モリッシー,はじまりの物語』がそうであった通り、本作もまた、強い信念に駆られた芸術至上主義者が宿命的に背負うことになる自己疎外、周囲との軋轢、そして、表現への苛烈な欲求が、(ときにこちらが怯んでしまうほどの)濃密さで描かれていく。その様子は、後に深瀬が「私写真」なる潮流の重要な先駆者とされたことからも連想される通り、私小説的な自然主義への傾きを感じさせもする。他方で、上述の「ツクヨミ」の存在に象徴されるように、マジックリアリズム的な描写もしばしばで、単なる私生活のなぞり直しにはとどまらない、奔放な表現も散見される。

加えて、マーク・ギル監督といえば、前作の題材からも察される通り、音楽文化へも並々ならぬこだわりを抱いており、かつてはプロのミュージシャンとして活動した経歴を持つ人物である。それだけに、自らが手掛けたという今作の選曲も、相当に特徴的、かつマニアックなものだ。写真史や伝記的事実と照らし合わせての論評は他に任せるとして、以下、本連載のテーマに沿ってその選曲から作品を読み解いてみたい。

INDEX

ともすると違和感のある音楽配置

主に1960年代以降の日本を舞台とした作品だけあって、まず目立っているのが、歌謡曲の存在だ。城野ゆき“マイ・ダーリン東京”をはじめ、佐々木功“ウェディングドレス”、梶芽衣子“舟にゆられて”等、なかなかにユニークな曲が、深瀬や洋子たちの生活のバックグラウンドミュージックとして配置される。他にも、寺内タケシとバニーズの“ヘイ・チャンス”や、ザ・ダイナマイツの“トンネル天国”など、欧米のガレージ好きから支持されるアーティスト / 曲も使用されており、ギル監督の「和モノ」マニアとしての一面が覗く。そうかと思えば、ニューヨークのシーンではVelvet Undergroundの“I’ll Be Your Mirror”や“Venus In Furs”が使用されるなど、(やや赤面してしまうような)「ベタ」な選曲も聴かせる。

私にとって印象的だったのは、これらの曲が、自然主義的なリアリズムを促すためにあたかもさり気なく使用されているというよりも、ところによってかなりの違和感を生じさせる装置ともなっているという点である。

表層的な部分でいえば、あの時代のアンダーグラウンド文化の担い手たちが集うパーティーで、果たして歌謡曲が鳴っていることがあったのだろうかという疑問がないではないし、上述のVelvet Underground曲の使用シーンや、デイヴ・ブルーベックの“Koto Song”が流れる新宿ゴールデン街のシーンなど、やや紋切り型に傾いている場面も少なくない。既存曲以外のオリジナルスコアもかなり饒舌かつ感情過多気味で、(実際はそうでないにせよ)終始なにがしかの音楽が流れているようなせわしない印象を抱かせもする。

かといって、単に「音楽が主張し過ぎている」というのとも違う、作品世界そのものとの妙に親和的な効果を生んでいるのも確かに思われる。その効果を考えるにあたって、キーとなる曲がある。(これもまたかなりマニアックな選曲だが)ニューミュージック系のシンガーソングライター、古谷野とも子による“幸わせもどき”がそれだ。