1989年から1990年に放映された『平成名物TV 三宅裕司のいかすバンド天国』は、『イカ天』と呼ばれたアマチュアバンドのコンテスト番組。出演するバンドは、イロモノやキワモノから実力派、前衛系まで玉石混交だったが、結果的に『NHK紅白歌合戦』に出場した「たま」のような隠れた才能を、いくつもフックアップした。その狂騒は、衝動や情熱をガソリンに突っ走ったお祭り騒ぎだったとも言える。そして、何かをやりたいけど、何をやっていいのか分からない、そう鬱屈した若者が『イカ天』を見てバンドをやり始めた。

『イカ天』や若者のバンド活動を加速させたムーブメントについて3回の連載で紹介する本連載。第1回は『イカ天』の全体像を振り返り、第2回は、『けいおん!』『ぼっち・ざ・ろっく!』から『ふつうの軽音部』までを題材に2000年代以降のバンドブームについて考察した。

最終回となる第3回は、『イカ天』から活躍の幅を広げ、現在“無情のスキャット”がYouTubeで1600万回再生される(2025年3月時点)など海外からも注目が高まっているバンド「人間椅子」について論考する。

※本連載に大幅加筆を加えた『イカ天とバンドブーム論』(DU BOOKS)が2025年3月17日より、全国の書店、ネット書店、レコード店にて絶賛発売中。

INDEX

サバスの音楽の昏く生々しい部分を受け継いだ、最も正当でラディカルな嫡子

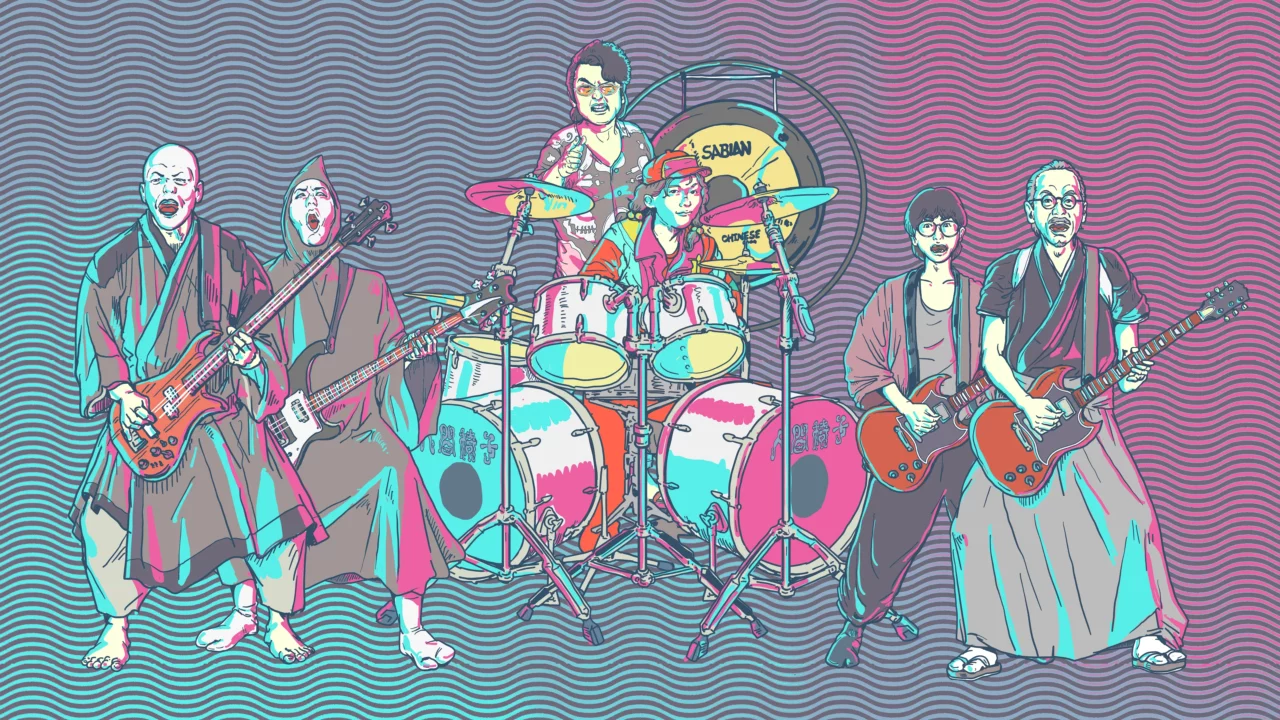

「たま」と並び、一見イロモノに見えるが音楽的にも秀でていたのが、1989年5月20日に登場した人間椅子だ。彼らはイカ天キングにこそなれなかったものの、視聴者からのハガキを集計した「週刊アマチュア・ベストテン」では、6月17日から11週連続ランクイン。その後も「ベストテン」に出たり入ったりし、「この年は約400バンドが出演しているが、恐らく長の記録(私の資料上)だと思う(※)」と『イカ天』のプロデューサーだった今野多久郎が『人間椅子 椅子の中から 人間椅子30周年記念完全読本』に書いている。

※引用文ママ

『イカ天年鑑 平成元年編』では、「オドロオドロの世界へひきずり込む、純日本的猟奇バンド」で「文芸ロックというニュー・ジャンルをつくったすごいヤツら」と紹介されている彼ら。「ニュー・ジャンルをつくった」というのはあながち間違いではないだろう。彼らが成し遂げたことを端的に言うなら、英米のハードロック / ヘヴィメタルと日本文学の奇跡的な邂逅 / 融合である。

サウンドの根柢にあるのはBlack Sabbath。1993年のアルバム『羅生門』制作にあたっては、サバスのギタリストだったトニー・アイオミにプロデュースしてもらう話も持ち上がり、デモテープまで送った。当のアイオミがサバスの再結成で急に多忙になったため、この話は立ち消えになったものの、その後、『人間椅子30周年完全読本』内の企画で和嶋慎治(Gt / Vo)とアイオミとの対談が実現している。

MetallicaやNirvana、The Jon Spencer Blues Explosionなどジャンルを超えて影響を与えたBlack Sabbath。その個性の核を成しているのは、重く激しいサウンドや呪術的なボーカルから立ち込める、おどろおどろしく、土着的 / 土俗的な匂いだろう。初めてサバスの音楽を聴いたティーンの多くが、ロックとは恐怖だ、という刷り込みを受けたに違いない。大人が顔をしかめ、世間から白眼視されるような、黒魔術的な禍々しさを備えた音楽。人間椅子は、そんなサバスの音楽の昏く生々しい部分を受け継いだ、最も正当でラディカルな嫡子ではないだろうか。

INDEX

日本文学の影響が色濃い歌詞が作る世界観

人間椅子というバンド名は、奇怪で幻想的でエログロナンセンスの系譜に位置づけられる作品を多数残した江戸川乱歩の小説『人間椅子』に由来する。外見に劣等感を持つ椅子職人が、若く美しい女流作家の屋敷の椅子の中に潜み、皮一枚を隔てて女体の感触に溺れるという淫靡な小説だ。乱歩に限らず、ギター / ヴォーカルの和嶋慎治(Gt / Vo)と鈴木研一(Vo / Ba)はいずれも日本文学に明るいことで有名だ。

特に和嶋は父親が中学の国語教師で自宅に本が沢山あり、乱歩に限らず、推理小説やSF、怪奇小説を貪り読んでいたという。小学生の頃には小松左京や眉村卓のSF小説に耽溺。高校時代には無頼派の織田作之助や坂口安吾を愛読し、文芸部に所属して小説を書いたこともあった。「堕落したり破綻したり道から外れるほうがカッコイイと思っていた」(和嶋慎治『屈折くん』)のは、これらの作家の影響だという。30周年記念アルバム『新青年』のタイトルは、江戸川乱歩、横溝正史、夢野久作らが寄稿していた雑誌から採られている。

終末、破滅、狂気といったイメージが湧きあがってくる歌詞の源泉には、コナン・ドイル、星新一、ハワード・フィリップス・ラヴクラフト(註)、エドガー・アラン・ポーなどがいる。『イカ天』で披露した“陰獣”も、ラヴクラフトのクトゥルフ神話(註)を、夢野久作的土着性で解釈したものだという(註)。哲学用語や仏教用語、現代詩のような言い回しを多用するのも歌詞の特徴だ。難解でデカダンな言葉をチョイスする傾向は結成初期から顕著で、グロテスクで毒々しい空気が匂いたつ。

INDEX

気持ち悪いものが好き、というバンドの通奏低音

和嶋の活躍が目立ちがちな彼らだが、ねずみ男のコスプレで『イカ天』に登場した鈴木研一も、このバンド特有の禍々しさを、中学時代から友人の和嶋と共有している。

彼の音楽的ルーツは、Bay City Rollers、KISS、Iron Maiden、UFO、King Diamond、そしてもちろんBlack Sabbathである。鈴木は人間椅子を始めた理由を聞かれて「邪悪なことがしてみたい! という願望が湧きあがってくる」と言ったそうだ。鈴木はインタビューでこんな風に語っている(註)。

ちっちゃい頃から骸骨みたいな気持ち悪いものが好きだったんだよ。ねぷたじゃないけど、どうやったら、気持ち悪い感じを人に与えられるのかなと考えた時に、ねずみ男にしようかと思ったの。尖った部分をなんとか作ろうと思って、袋状のシーツの角を頭に乗せて、ねずみ男にしたんだよ。とにかく変な恰好をして目立ちたかったんだろうね。

人間椅子 椅子の中から 人間椅子30周年記念完全読本』(株式会社シンコーミュージック・エンタテインメントより)

気持ち悪いものが好き、というのは、このバンドの通奏低音である。和嶋は、お笑い芸人であるシソンヌのじろうとの対談で同様のことを話している(註)。

和嶋:(前略)僕が子供の頃には、劇団員がやっている「夜行館」というねぷたがありまして。皆、白塗りで引っ張るんです。寺山修司の世界ですよ。それを見て衝撃を受けたのがきっかけで、こういう創作をやっているのかもしれない。

じろう:確かに、おどろおどろしいものに触れる機会がすごく多かったですね! 長勝寺というお寺には、すごいでっかい地獄の絵があるし、ねぷた(註)の裏絵も全部恐ろしい絵ですよね。

―二人は幼い頃からそういうおどろおどろしいものに触れていたからかもしれないですけど、作風にどこかダークな要素もありますね。

和嶋:敢えて人間の暗い面を見せて、カタルシスを得るみたいな。これはカタルシスの原点なんですよ。今は一般的にそういうのを封じ込めようとするけど、昔はそういうものが見られるようになってたんだよね。そこで暗いものを見せて、生きてる実感を得る文化があったんだろうね。見世物小屋は基本的に今ダメでしょ。

和嶋慎治著『屈折くん』(株式会社KADOKAWA)より

「白塗り」という言葉が出てくる。『イカ天』登場時には、ねずみ男のような衣装を纏っていた鈴木は、現在はスキンヘッドで白塗りに口紅を塗ったビジュアルが定番となっている。『椅子の中から 人間椅子30周年記念完全読本』では、特別企画として殿様や女形にも挑戦した。その姿は、ビジュアル系のメイクとは似て非なる、アングラ臭漂うものだと言っていいだろう。

INDEX

津軽弁の訛り×ロックの新鮮さ

青森出身である彼らは、同地の訛りや方言を意図的に歌詞や唱法に導入していった。その理由に関しては、英米のロックに憧れていたが、田舎者だというコンプレックスがあったから。要するに、どうせなら開き直って津軽弁でやろうという心境だったと和嶋が言っている。それにしてもかなり徹底したものだ。特に初期。三上寛や町田町蔵といった先例はあったものの、日本のロックでここまで訛りや方言をうまくブレンドしたバンドが、どれだけ存在しただろうか。

ちなみに、津軽弁というのは彼の地に馴染みのない人には呪文のように聞こえることもあるようだ。少なくとも筆者はそうだった。例えば、映画『いとみち』(2021年)は、メイドカフェで働く津軽弁少女の成長を描いた青春物語だが、豊川悦司を筆頭に登場人物たちの訛りがきつすぎて、半分くらい、何を言っているか筆者には分からなかった。文脈的に推測することでなんとか内容を把握できるつくりにはなっているのだが、それくらい津軽弁ネイティブの訛りは特徴的だということを同作は証立てている。

人間椅子の歌詞でいちばん方言が極端なのが、『踊る一寸法師』収録の“どだればち”だろう。

それまでも青森の方言を歌詞に散りばめていた彼らだが、“どだればち”はすべて方言で成立しているので内容の解読が不可能なほど。だが、音(おん)としてのシグネチャーは際立って個性的で、サウンドに見事な異化効果をもたらしている。同曲の歌詞を一部、引用してみよう。

どだば向ェの弥三郎ァから

ぼねやみで

昼目目覚まってギターコむたど

弾いでばし

したっキャ蜻蛉後追って

見めぐなったド

どだばこの坂凶作坂

うでだキャなア

街道の玫塊血コ吸って

赤ぐ咲いダオン

葬式の恐って子供等

ごんぼほってらネ“どだればち”(『踊る一寸法師』収録)

方言や訛りを活かした人間椅子のソングライティングに関しては、顧みられることがほとんどなかったように思う。『イカ天』登場時の衣装が話題を呼んだせいか、ライブでは、たまやマサ子さんやカブキロックスと対バンすることが多かった。本心では「BEGINとか、そっちのほうに入れて欲しかった」と和嶋が、ライブのMCで述懐していた。

INDEX

ギタリストとしての確かな力量。楽曲提供、小説の執筆まで多彩に活躍する和嶋

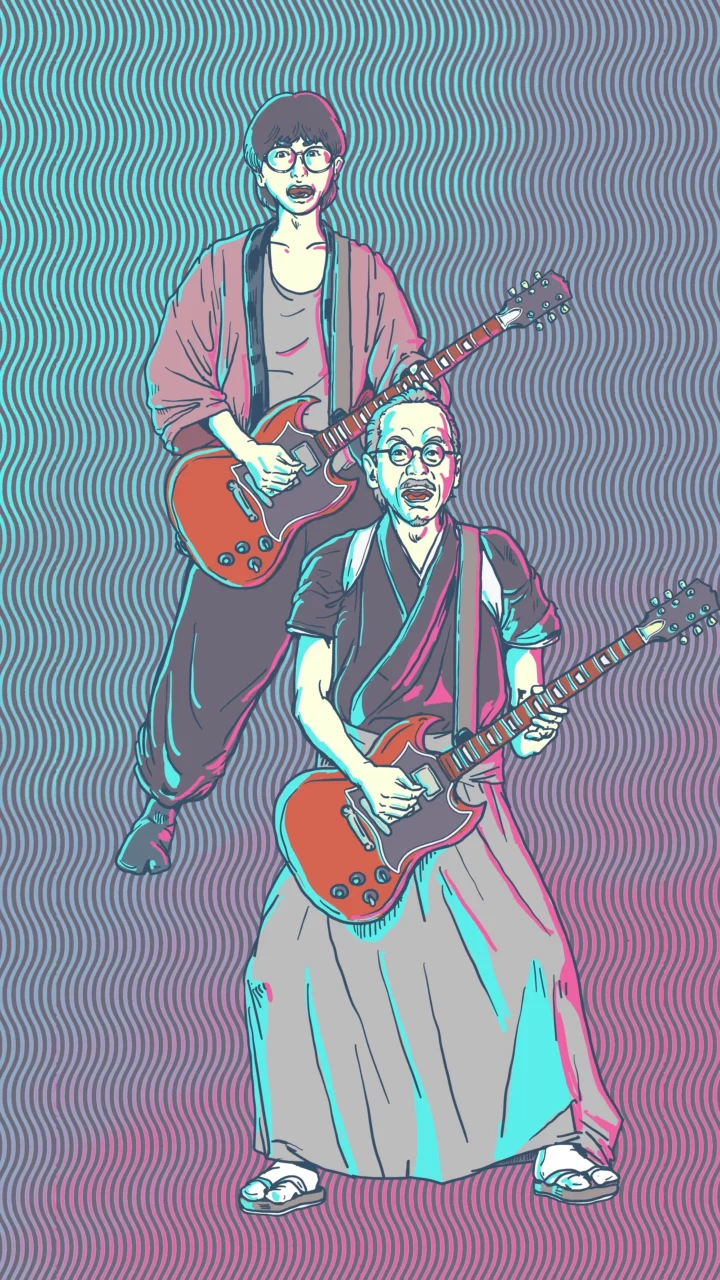

イロモノ的な扱いは、先述したように、鈴木によるねずみ男のコスプレが原因だったのでは、と思うが、こと音楽に限って言うならその力量と腕が確かなのは言を俟たない。例えば、おなじBlack Sabbathに影響を受けたバンドでも、CREATION(のちのBLUES CREATION)やDMBQなどと較べ、技巧面でもアイディア面でもまったく劣っていない。特に和嶋のギターの手腕は同世代のギタリストの中でも一頭地抜けており、あのCharもすごいギタリストだと絶賛している。

そうした側面がクローズアップされ、追い風が吹いてきたのは、オジー・オズボーンと彼の妻兼マネージャーが1996年に創設した、ヘヴィ・メタルの祭典、『Ozfest』の日本版『OZZFEST JAPAN』への出演が大きいだろう。Judas PriestやIron Maidenから、ももいろクローバーZも出演した同フェスで、彼らは喝采を浴びた。2013年にももクロが出演した際は、彼女らのステージでも和嶋がギターを弾いた。

他にも、声優の上坂すみれ、愛媛のローカルアイドルであるひめキュンフルーツ缶に楽曲を提供。ギタリストとしても八面六臂の活躍を見せ、2015年には、KISSとももクロのコラボレーションシングル収録曲でギターを演奏。大森靖子、ドレスコーズの音源でもギタリストとしての真価を発揮している。

2019年には結成30周年を記念して『映画 人間椅子 バンド生活三十年』も上映される。2022年には『夜の夢こそまこと』という、人間椅子の音楽を文学に昇華させた小説集が刊行され、芥川賞作家の長嶋有らが執筆を担当。劈頭を飾るのは、筋肉少女帯の大槻ケンヂによる「地獄のアロハ」。『イカ天』で名をあげたバンドマンたちが一堂に会し、渋谷公会堂で同窓会的なライブを行う話だ。作中には、池田貴族率いるremoteをはじめ、『イカ天』出身のバンドが実名で登場。和嶋も短編を提供しているが、この出来が素晴らしく驚いた。

ともあれ、彼らの奇怪で屈曲した世界像は多くのリスナーを虜にした。セールスが伴わなかった初期には、もうひとりボーカルを入れたらどうかとか、もう少し売れそうな曲を書いてみたらどうか、なんて提案もレコード会社からあったそうだが、彼らはそれをはねのけた。

和嶋は『屈折くん』で「僕らがやりたかったのは、ブラック・サバスみたいな不気味なサウンドに載せて、日本語で猟奇と怪奇と戦慄の歌を歌うことだった」と宣言している。ディレクターに問題提起をしてもらったことで、彼らは逆にバンドの原点を見つめ直すことができたのではないだろうか。