INDEX

演奏よりインパクト重視のバンドも。玉石混交だった出演者群

実際、出演したのは、メジャーデビューを目指すバンドばかりではなかった。明らかに目立とう精神で応募してきただろうバンドも多く登場した。だが、これらのバンドにも価値と存在意義はあった、というのが筆者の基本姿勢である。というのも、『イカ天』ブームは衝動や情熱に任せて突っ走った若者たちの暴走の記録でもあったと思うからだ。

そして、そのお祭りの象徴と言えるのが、1990年の元旦に日本武道館で行われた『輝く! 日本イカ天大賞』だろう。前日に放映された日本レコード大賞のセットをそのまま使って開催された同番組は、本編の延長線上にありながら、終わらない学園祭のような様相を呈していた。

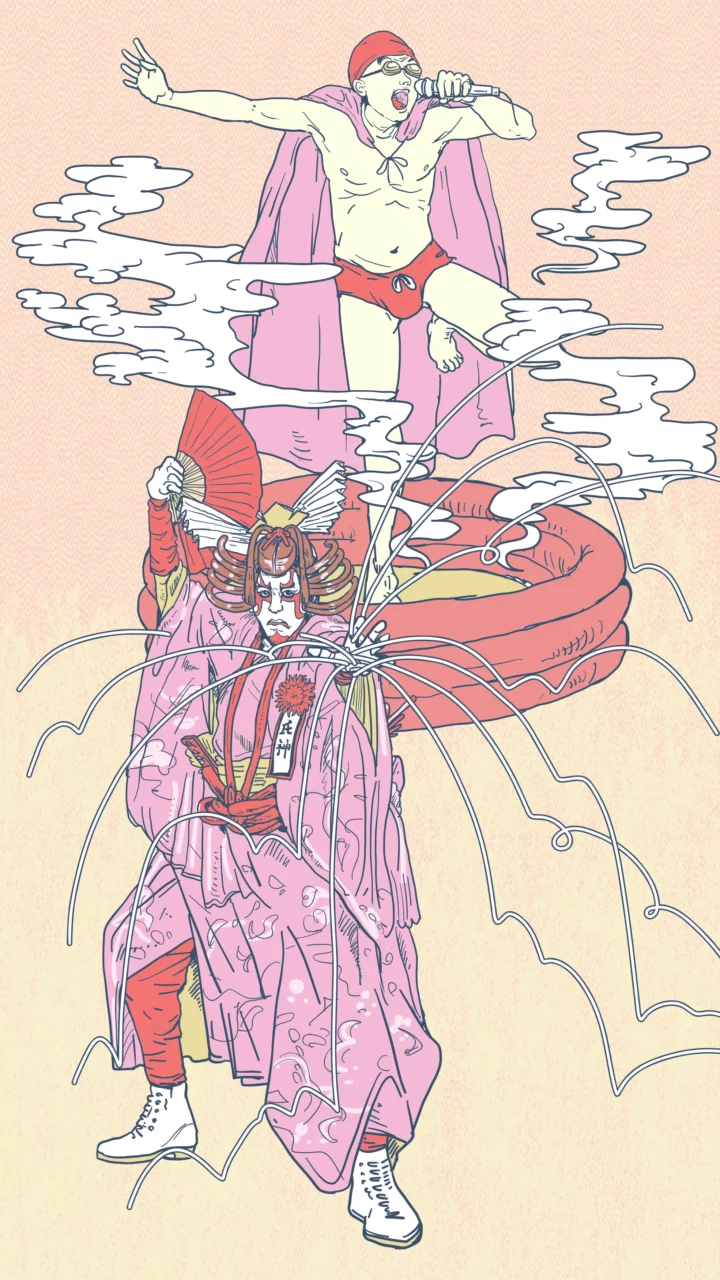

こうした大騒ぎを否定的に捉える言説があるのも承知している。実際、出演バンドを演奏技術や曲のオリジナリティという物差しで測ると、玉石混交だったのは否めない。コンセプトやアイディア先行でテクニックや楽曲の完成度は二の次、というバンドも多かったは事実だからだ。例えば、スイマーズ。短パンにマント、スイムキャップと水中メガネを装着し、ステージ上をところせましと動きまわる。ドライアイスをプールに見立てて泳ぐというのが、そのコンセプトだった。ある審査員に「史上最低だけどオモシロイ」と評された通り、あまたあるバンドの中でもインパクトの強さでは一頭地を抜いていた。

あるいは、歌舞伎の連獅子そのままの恰好をしたボーカリスト、氏神一番率いるカブキロックス。糸井重里が作詞した沢田研二の“TOKIO”を歌詞を変えて演奏し、ステージで蜘蛛の糸や紙吹雪をまき散らすなど、けれん味たっぷりの演出も含め、『イカ天』のイロモノ系バンドのシンボル的存在だった。そのコンセプトは「元禄3年結成。300年の時を超えて江戸時代からやってきた」というもので、ホコ天時代(※)には山本リンダの“どうにもとまらない”や西城秀樹の“薔薇の鎖”をグラムロック風にアレンジしていたという。なお、メジャーデビュー時の契約金は1億3千万円だったというから驚きだ。

※編注:原宿の歩行者天国(ホコ天)で活動していたバンド「ヒステリック・グラマー」に氏神一番が加入する形でカブキロックスは結成された。

梅毒ジェラシーもなかなかにヒドかった。頭に赤いパンティを被って足に黒い柄のストッキングをはいた男性ボーカルのビジュアルから相当ヒドいし、迷曲“週刊秩父伝説”は今でも一部では語り草となっている。見事に審査員の顰蹙を買ったが、バンド名を「梅ジェラ」に変えて数か月後に再び登場。ノリのよさとバカバカしさはパワーアップ(?)していた。

そして、KERA主宰の「ナゴムレコード」からも音源をリリースしていた女子高校生バンドのマサ子さん。エキセントリック極まりないそのたたずまいには、多くの視聴者が驚いたことだろう。朴訥とした不思議ちゃんといった佇まいのボーカルには、筆者も良い意味での違和感と異物感を覚えたものだ。『イカ天』出演時には、なぜか大正琴を含む編成で、バート・バカラックの“雨に唄えば”を日本語でカバー。『輝く!日本イカ天大賞』でのライブでは「ベストコンセプト賞」を受賞した。

憧れのミュージシャンへの忠誠を誓うようなバンドもいた。EARTH WIND & FIGHTERSは、文字通り、Earth, Wind & Fireの完璧すぎるコピーバンド。当然ディスコミュージックの旨味を凝縮したサウンドで、演奏技術の高さは審査員のお墨付き。いわば本格派である。メンバー全員が墨を塗って黒人のような肌にするなど、ビジュアル面でも徹底してホンモノに近づこうとしていた。

VINTAGEは、『勝ち抜きエレキ合戦』(※)に出場した経験もある、中年男性4人組。都内の銀行員に勤めるメンバーから成り、The Venturesへの敬意が滲むテケテケサウンドを披露。出場時には白いスーツでキメていた。“ドライビング・ギター”という曲名の通り、ハードドライビングなグルーヴに懐かしさを覚えた年長者もいたかもしれない。

※編注:1965年6月23日から1966年9月28日までフジテレビ系列局の一部で放送されていた音楽番組。