INDEX

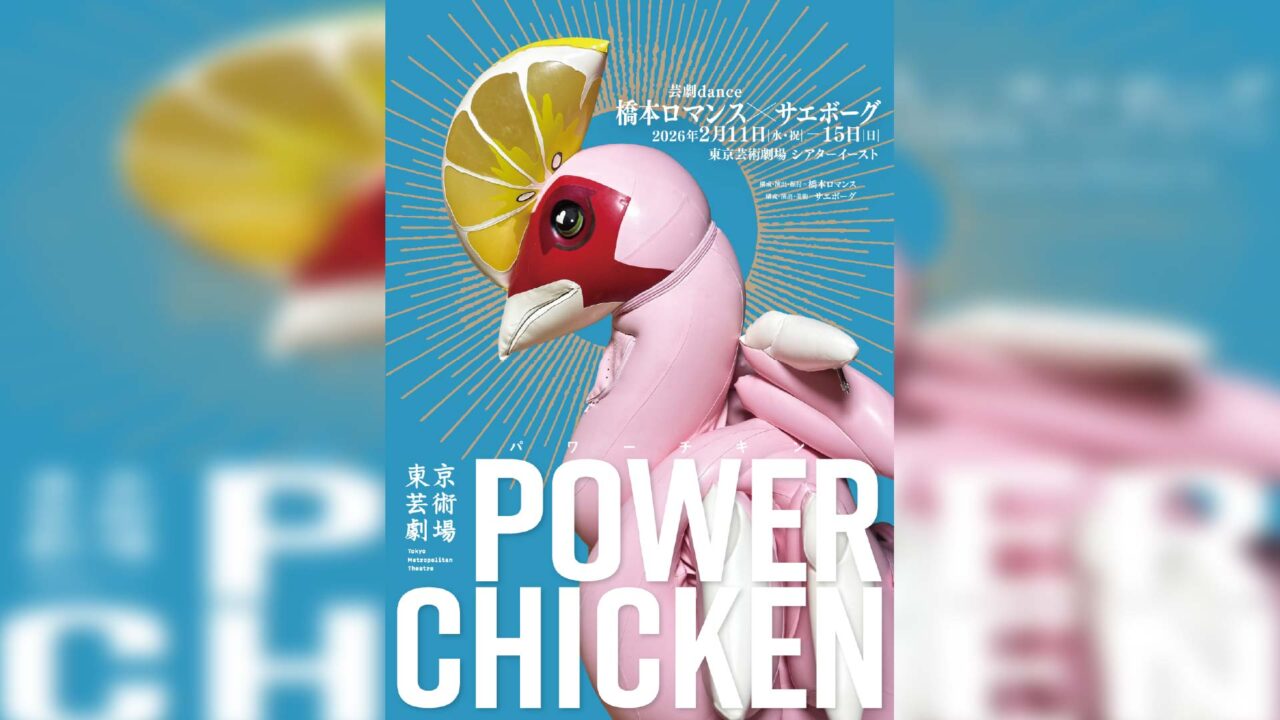

「人の話をどれだけきけるか」を競う架空のレース

なにしろ80分の上演時間、舞台上で描かれていくのは、話をきくこと、きかれることのみである。しかし、その連続、いや断続によって語り手と聞き手によるコミュニケーションとディスコミュニケーションがみるみると浮かび上がってくる。どちらかといえば、後者の方が色濃く。

では、「きく」という行為におけるディスコミュニケーションとは何か。それは「きけない」ということ、つまり、他者の話を聞くことの困難さである。

例えば、冒頭で男が「母親が癌になった」と周囲に打ち明けるシーンがある。男の神妙な一声は、発されたその瞬間こそ水面に最初に落ちた大きな雨粒のような騒めきを周囲に与えるものの、その状況に慣れた人々は徐々に関心を保てなくなっていく。脳内で別のことを考え始める人、自分の話に転じてしまう人……他者の話を傾聴できなくなっていく人々の様子が矢継ぎ早に描かれていくのだ。

さらに、印象的だったのが、その様子を「笑い」を運用しながら描く試みである。「人の話をどれだけきけるか」を競う架空の競技が実況されるシーンがあり、大きな筒に耳を当て、話し手の話が最後まできけるかをチーム対抗となって競うのだが、ここでもまた多くの選手が脱落をしていく。リアリティ溢れる実況、そのユーモアとシニカルさに客席からはちらほら笑いが起きる。類に漏れず私も笑ってしまったのだが、その描写にはひやりとするものもあった。「話を最後まできくことができない描写を笑う」という行為がそのままブーメランとなって自分に返ってくるような感触である。

「あの選手たちは、日頃の私であるのかもしれない」

話し手と聞き手によるディスコミュニケーションがいつしか舞台と客席のそれに置換され、誰でもない自らが、いち「聞き手」としての本領を問われていくような。そんな痛快と痛切が同じくらいの濃度で滲むシーンであった。