およそ3年の大規模改修工事を経て、2024年3月に生まれ変わった横浜美術館。そのリニューアルを記念する企画展が『佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)』である。

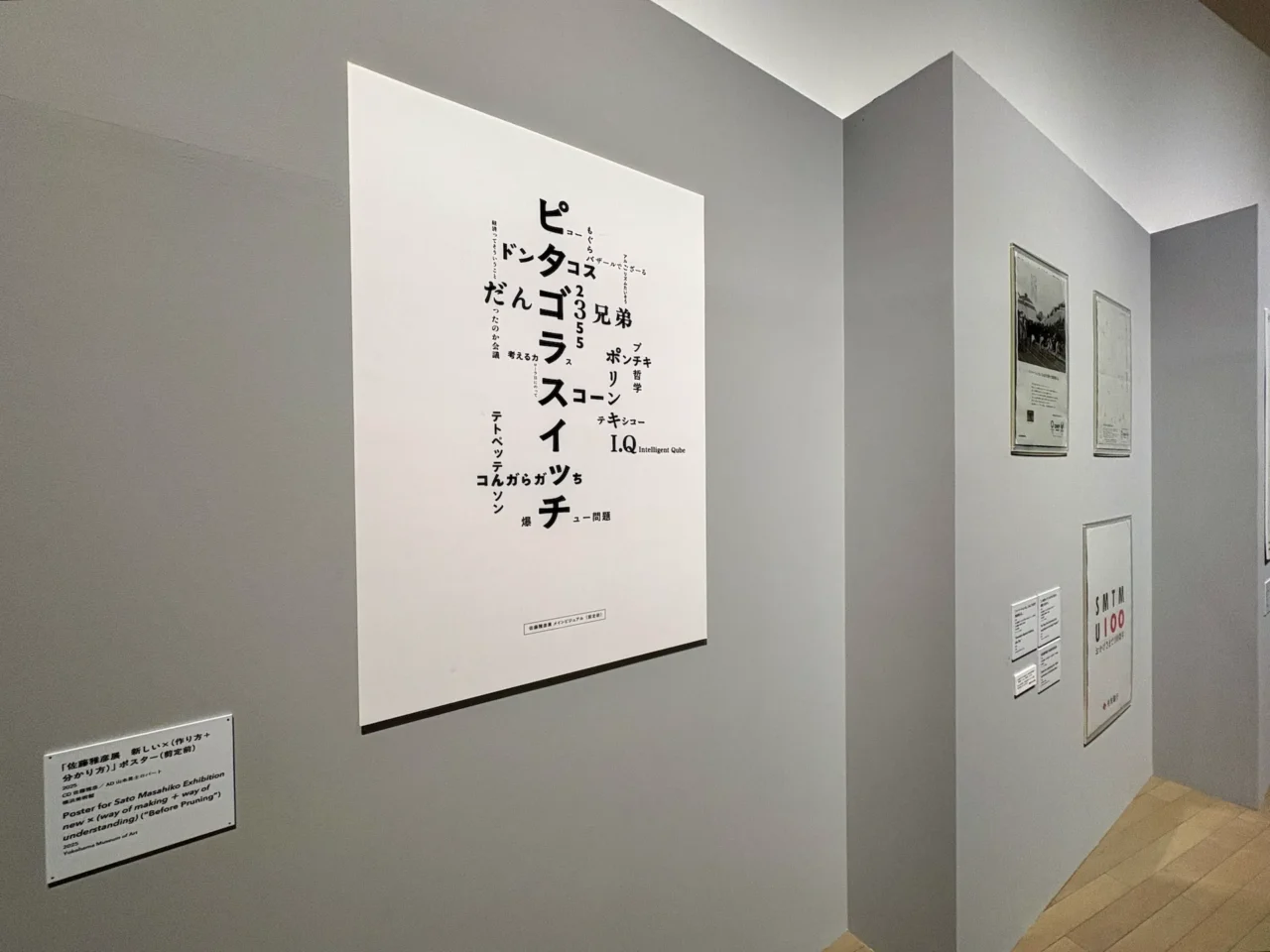

展覧会のメインビジュアルは佐藤の手がけたコンテンツの名前で飾られている。テレビ番組の『ピタゴラスイッチ』や『だんご3兄弟』。お菓子のドンタコスやスコーン。ビデオゲームの『I.Q』。これらが全てひとりの表現者から生み出されたことに、あらためて驚かされる。佐藤らしい一風変わった大規模個展の模様を、さっそく観ていこう。

INDEX

「人にどうやったら伝わるか、どうやったら分かってもらえるかを考えることが好きでたまらない」

広告代理店でのCM制作などの時代を経て、慶應義塾大学の教授として「佐藤雅彦研究室」を牽引し、現在は東京藝術大学大学院映像研究科の名誉教授をつとめる佐藤。40年以上に渡る創造活動の中で、TV番組やCM、キャラクターから、映像作品やメディアアートまで、恐ろしく多様なコンテンツを生み出してきた。単純化された紹介を嫌ってメディアへの露出を避けてきたという彼だが、このたび横浜美術館のラブコールに応える形で、ついに初の大規模個展を開催することとなったのだという。

本展ではその輝かしい活動 / 経歴の軌跡をたどる……のかと思いきや、訪れてみるとだいぶ雰囲気が違う。なんと佐藤雅彦の創造のメソッドが「このCMはこうやって考えて出来上がったんですよ」「僕はいつもこういうのを大事にして作ります」と、事細かに開陳されるのである。しかも人の心を動かすプロとしての全力を傾けて、その「作り方」を分からせようとしてくる。

「人にどうやったら伝わるか、どうやったら分かってもらえるかを考えることが好きでたまらない」と語る佐藤。それならば鑑賞者側は、この嬉々とした虎の子の公開に立ち向かい、クリエイティブな思考の全てを盗み帰ってやろうではないか。

INDEX

ポリンキー、モルツ、カローラ……70本以上のCMを生んだ「音から作る」方法論

展示はざっくりとふたつの展示室に分かれている。前半が佐藤の表現者としての側面にスポットを当てた展示室、後半が教授職に就き、自らの研究室を持ってからの活動を紹介する展示室だ。

まずは佐藤雅彦が広告代理店で生み出した数々の名作CMや企業キャラクター、そしてゲームや童謡などが、その創造秘話とともに紹介される。手前の展示ケースの中にあるのは、佐藤が理由もわからず集めていたという劇場の座席表や鉄道の料金表など。それがなぜ自分にとって良いと感じられるのかを突き詰めて、そのルールを広告デザインに当てはめる……「蒐集→抽出→適用」という流れが、ここではステップによって視覚的に伝わるようになっているのだ。さっそく、「分かってもらうにはどうしたらいいか」への情熱、という執念を感じるポイントである。

まるでお家のような形が可愛い一角は、シアターコーナー。シアター1では、佐藤による膨大なCM作品の中から70本を一挙に振り返る(ポリンキー、モルツ、カローラ……ものすごく懐かしい!)。シアター2では、それらを生み出す鍵となった「音から作る」という基本ルールが解説される。15分ほどのがっつりしたレクチャー映像だが、非常に分かりやすく必見である。さらに感動したのは、映像の最後に会場マップと動線が示され「ご静聴ありがとうございました。この続きは、こちらのコーナーで……」と、誘導が入ったことである。鑑賞者への手の差し出し方も、離し方も、ものすごく優しい。普通そこは、制作会社のロゴが入って終わりではないのか。未だかつて展覧会で映像を観た後に感じたことのない温もりと、「よ〜し、次も分かりに行くか!」という素直な気持ちに自分でも驚いた。さすが、「伝え方」を考え続けてきた人の展覧会である。

INDEX

『だんご3兄弟』ブームの奥にあった苦悩

会場に並んでいる機械は、オート・ティーチング・マシン(ATM)と名付けられた自立型モニターだ。このATMが教えてくれるのは、佐藤の思考の根本にある面白さを生み出すコツであり、表現の基本ルールである。現金よりよっぽど重要なものだと思うのだが、暗証番号なしで引き出させてもらえる。実際のCM映像を使った具体的な検証の連続で、4台のマシンそれぞれが授業のひとコマになってもおかしくないほどの充実した学びの機会(機械)となっている。また、ATMの他にも壁面には佐藤によるポスターの製作例や、「ネーミングを作るための方法論」がさらっと掲示されており、本当にこの人には企業秘密 / 秘伝のレシピといった感覚がないのかと衝撃を受けた。

ATMは画面の文字と音声で丁寧に語りかけてくる。ちなみに佐藤自身の語るところによると、大学の講義などでこうやって方法論を語ると、学生たちは皆「自分にもできそう!」と興奮するのだが、実際に創作してみるとなかなか上手くいかないらしい。言うは易く、行うは難し。それにしたって異常に太っ腹なことに変わりはないと思うのだが。

このあと、展示はゲーム『I.Q』のコーナーや国民的ヒットソング『だんご3兄弟』などのコーナーが続く(大画面で見る『I.Q』のエンディングには、プレイ時の苦労を思い出して感涙である)。中でも『だんご3兄弟』を扱ったシアタールームは展覧会の中でも異色の一角だ。作品が生まれるまでだけでなく、同作が想定外の社会現象となってしまった後の佐藤自身の戸惑いや葛藤について触れられている。我々が「だんごだんご」と言ってはしゃいでいた裏側には、「ブームという怪物」に立ち向かい、本来の意味を取り戻そうとする作者の苦闘があったのである。

INDEX

『ピタゴラスイッチ』のピタゴラ装置、本物が登場

展覧会の折り返し部分には、前半と後半をつなぐようにピタゴラ装置の専用展示空間が設けられている。おそらく佐藤雅彦のクリエイティブの中で一番有名なのが、教育テレビ『ピタゴラスイッチ』内に登場するピタゴラ装置だろう。本展ではピタゴラ装置の実物4点が登場! 自分で動かすことはできないが、動かした状態の映像と併せて、構造を隅々まで観察することができる。個人的なおすすめは奥にある「ブタの貯金箱」である。ブタの貯金箱(瀬戸物!)がぐるんぐるん回転するダイナミズムがたまらない。

同じ展示室には、ピタゴラ装置の部品となる小物類が展示されている。これらはほとんどが、佐藤雅彦が個人的な興味で1970年台から蒐集してきたものなのだそう。海外出張時に立ち寄ったスーパーや文房具店で買い集めたそうで、中には食品の缶詰や薬の小箱などもあって面白い。

INDEX

体験型の作品も盛り沢山。指紋を池で泳がせよう

ここで、展示室の外にあるふたつのアート作品に目を向けてみよう。実は本展中で何より心が動いたのは、この『指紋の池』という一作である。

手を置いて指紋をスキャンすると、自分の指紋が小魚のように誕生し、池を模した画面を自由に泳いでいく。それだけでもけっこう可愛く思えるものだが、自分の指紋は群れに紛れてすぐに姿を見失ってしまう。正直言ってよほどまじまじと見つめないと、個々の指紋の違いなんてわからないし覚えられない。ところが、本作の凄いところはここからである。

しばらくしてからもう一度池を訪れて手のひらを置くと……なんと、無数の指紋の群の中から1匹(?)だけが、こちらに向かって一心不乱に泳いでくるではないか。「会いたかった」とばかりにもどかしげに一回転し、目の前で止まる指紋。可愛すぎる。佐藤自身が記者発表会で「やってみて下さい、こんな可愛いものないですよ」と発言していた、その通りであった。私のシモーン(命名した)にとって私は唯一無二の主であり、命ある限りその繋がりを断ち切ることはできない。個体差が識別できないなんてとんでもない間違いだった。思えば携帯やPCの番人も務めてくれているこの存在の、なんて愛おしいことか。

あまりにも可愛かったため最後にもう一度立ち寄ってみたところ、タイムアウトしてしまったようでもはや池にシモーンの姿は無かった。ロスが激しかったので、もう一度スキャンをして、シモーン2号を池に放ってから会場を後にした。よほど時間を空けない限りないと思うが、ほどほどの時間をおいて会いに行くのが正解のようだ。

もうひとつの体験型作品は『計算の庭』。参加者は任意の数字の札を首から下げて、エリアに入る。その数字を起点として、庭の中に設けられた「×3」「+5」などのゲートをくぐって、どうにかゴールの数「73」になるように計算を重ねてゆく趣向だ。退出後には所要時間と計算履歴をプリントアウトして持ち帰ることが可能。ちなみにスタート時の数字によって難易度が変わるらしい。親子や友達同士でチャレンジしたら盛り上がりそうである。

INDEX

佐藤雅彦、実は教育がやりたかった

後半の展示室では、1999年に佐藤が慶應義塾大学の教授となってからの、研究室メンバーと模索した「研究」と「表現」が紹介される。CMや商品作りとは全く異なる、いわば純粋な知的衝動の成果と言える作品群だ。認知科学や計算機科学といった難解な印象の言葉が出てくる展示だが、通底しているのは、新しいやり方で世界を見る、それを分かりやすく表現する……という変わることのない佐藤イズムである。

展示はテーマごとにいくつかのセクションに分かれており、いずれも小ビジョン(参考資料、研究生たちの習作)と大ビジョン(完成した作品)で構成される。どちらも映像の尺は長く、全てを味わおうと思ったらこの後半だけで1時間はかかりそうなのでご注意を。

注目は「actual(アクチュアル)な数学」のセクション。上映される映像は、数学という概念的な世界を、モノを使った実演で捉え直すというものだ。多くの子どもにとってのつまずきポイントとされている「平均」や「平行四辺形」などの概念が、具体的な手触りとともに理解できるように工夫されている。子供のころから算数が大の苦手だった筆者にとっては目からウロコの連続だった。強固な苦手意識が氷解し、もし学生の頃にこういうものを見ていたら数学が好きになっていたかもしれない、とまで思った。帰りにミュージアムショップで佐藤の『日常にひそむ数理曲線 DVD book』を買って帰ってしまったほどである。

どうやら目からウロコを落としていたのは筆者だけではないようで、ひとつめの映像が終わったあと、立って観ていた来場者たちがガタガタと椅子を引いて着席する音があちこちで聞こえた。そう、ここの展示は特に腰を据えたくなるのである。ひとつ分かると、もっと分かりたくなる。そんな感動を来場者同士で共有できたような気がした。

展示の最後には、「Theater extra〜余分な劇場〜」と銘打たれたムービーコーナーが。ここでは頭のクールダウンと言わんばかりに、何も考えず楽しめる選りすぐりの短編映像が連続上映されている。取材時はちょうど最後の一本である『ビーだま・ビーすけの大冒険 エピソード4』に遭遇して何気なく観始めたのだが、ピタゴラ装置を使った壮大な冒険物語(なぜかちょっとミュージカル調)は笑いと感動に満ちていて、心から満ち足りた気持ちで展覧会を後にすることができた。2025年1月に放映されたばかりの大人気シリーズ最新作なので、テレビで見ている人もいるかも? もし展覧会を隅々まで鑑賞する時間がないという人でも、極力時間を合わせてこの一本は観ておくことをオススメする。