およそ3年の大規模改修工事を経て、2024年3月に生まれ変わった横浜美術館。そのリニューアルを記念する企画展が『佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)』である。

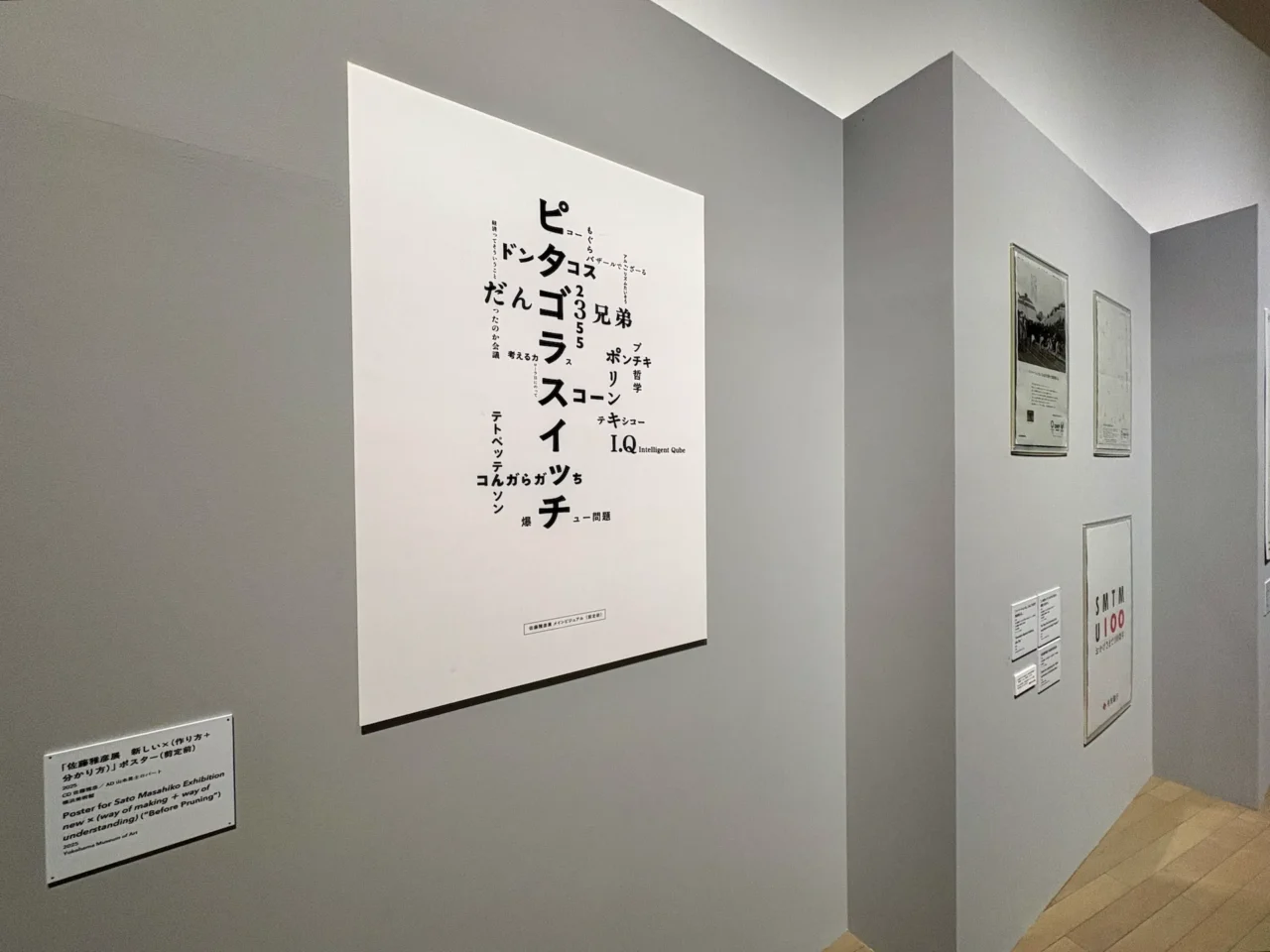

展覧会のメインビジュアルは佐藤の手がけたコンテンツの名前で飾られている。テレビ番組の『ピタゴラスイッチ』や『だんご3兄弟』。お菓子のドンタコスやスコーン。ビデオゲームの『I.Q』。これらが全てひとりの表現者から生み出されたことに、あらためて驚かされる。佐藤らしい一風変わった大規模個展の模様を、さっそく観ていこう。

INDEX

「人にどうやったら伝わるか、どうやったら分かってもらえるかを考えることが好きでたまらない」

広告代理店でのCM制作などの時代を経て、慶應義塾大学の教授として「佐藤雅彦研究室」を牽引し、現在は東京藝術大学大学院映像研究科の名誉教授をつとめる佐藤。40年以上に渡る創造活動の中で、TV番組やCM、キャラクターから、映像作品やメディアアートまで、恐ろしく多様なコンテンツを生み出してきた。単純化された紹介を嫌ってメディアへの露出を避けてきたという彼だが、このたび横浜美術館のラブコールに応える形で、ついに初の大規模個展を開催することとなったのだという。

本展ではその輝かしい活動 / 経歴の軌跡をたどる……のかと思いきや、訪れてみるとだいぶ雰囲気が違う。なんと佐藤雅彦の創造のメソッドが「このCMはこうやって考えて出来上がったんですよ」「僕はいつもこういうのを大事にして作ります」と、事細かに開陳されるのである。しかも人の心を動かすプロとしての全力を傾けて、その「作り方」を分からせようとしてくる。

「人にどうやったら伝わるか、どうやったら分かってもらえるかを考えることが好きでたまらない」と語る佐藤。それならば鑑賞者側は、この嬉々とした虎の子の公開に立ち向かい、クリエイティブな思考の全てを盗み帰ってやろうではないか。

INDEX

ポリンキー、モルツ、カローラ……70本以上のCMを生んだ「音から作る」方法論

展示はざっくりとふたつの展示室に分かれている。前半が佐藤の表現者としての側面にスポットを当てた展示室、後半が教授職に就き、自らの研究室を持ってからの活動を紹介する展示室だ。

まずは佐藤雅彦が広告代理店で生み出した数々の名作CMや企業キャラクター、そしてゲームや童謡などが、その創造秘話とともに紹介される。手前の展示ケースの中にあるのは、佐藤が理由もわからず集めていたという劇場の座席表や鉄道の料金表など。それがなぜ自分にとって良いと感じられるのかを突き詰めて、そのルールを広告デザインに当てはめる……「蒐集→抽出→適用」という流れが、ここではステップによって視覚的に伝わるようになっているのだ。さっそく、「分かってもらうにはどうしたらいいか」への情熱、という執念を感じるポイントである。

まるでお家のような形が可愛い一角は、シアターコーナー。シアター1では、佐藤による膨大なCM作品の中から70本を一挙に振り返る(ポリンキー、モルツ、カローラ……ものすごく懐かしい!)。シアター2では、それらを生み出す鍵となった「音から作る」という基本ルールが解説される。15分ほどのがっつりしたレクチャー映像だが、非常に分かりやすく必見である。さらに感動したのは、映像の最後に会場マップと動線が示され「ご静聴ありがとうございました。この続きは、こちらのコーナーで……」と、誘導が入ったことである。鑑賞者への手の差し出し方も、離し方も、ものすごく優しい。普通そこは、制作会社のロゴが入って終わりではないのか。未だかつて展覧会で映像を観た後に感じたことのない温もりと、「よ〜し、次も分かりに行くか!」という素直な気持ちに自分でも驚いた。さすが、「伝え方」を考え続けてきた人の展覧会である。