2025年9月3日(水)から12月8日(月)まで、東京・六本木の国立新美術館で、『時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010』展が開催中だ。

本展は、国立新美術館と香港の西九龍文化地区(WestK)にある美術館であるM+の協働という初の試みを実施。2021年11月にオープンしたM+は、20~21世紀のデザイン、建築、映像、視覚文化に関わる作品を収集 / 展示するグローバルミュージアムだ。

私事だが、筆者は今年の2月に香港へ赴き、M+の展示を鑑賞している。短い日程の中、駆け足で観ざるを得なかったが、M+では世代を越えた中国のアートのほか、本展でも取り上げている森村泰昌や宮島達男など、日本のアーティストの作品が多く紹介されていることが印象深かった。また、黒川紀章が建築 / 設計を行った中銀カプセルタワービルと、倉俣史朗が一部のデザインを手がけた寿司バー「きよ友」を設置していることや、東京のライフスタイルの変化をそういった建築物で示していることに驚かされた。

私たちは生まれ育った場所に縛られた視点でアートを観ざるを得ず、完全な他者として鑑賞することはできない。しかもここ数年はコロナ禍で思うように移動できなかったため、海外の美術館や芸術祭へ訪問できず、日本と海外のアートを比較 / 相対化することが難しかった。そのため、M+という外側の新鮮な眼差しを取り入れて日本のアートを見つめる本展は、とりわけ貴重であると思う。

長い昭和が終わり、平成が始まった1989年から2010年までの日本の美術に注目する同展覧会は、会田誠や石内都、村上隆や奈良美智を始めとした50人 / 組以上の国内外のアーティストによる実践だ。以下、『時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010』展の、見どころを紹介する。

INDEX

とにかく豪華! 展示作品全てが見どころ

最初に『時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010』展の豪華さについて語りたい。本展はとにかく取り上げるアーティストが充実している。村上隆、大竹伸朗、石内都、志賀理江子、クリスト、ジョーン・ジョナス、ダムタイプ、ヒト・シュタイエル、マシュー・バーニーなど、知名度と実力を兼ね備え、時代をけん引するスターたちが名を連ねているのだ。

参加アーティスト

会田誠、マシュー・バーニー、蔡國強、クリスト、フランソワ・キュルレ、ダムタイプ、福田美蘭、ドミニク・ゴンザレス=フォルステル、デイヴィッド・ハモンズ、ピエール・ユイグ、石内都、ジョーン・ジョナス、笠原恵実子、川俣正、風間サチコ、小泉明郎、イ・ブル、シャロン・ロックハート、宮島達男、森万里子、森村泰昌、村上隆、長島有里枝、中原浩大、中村政人、奈良美智、西山美なコ、大竹伸朗、大岩オスカール、小沢剛、フィリップ・パレーノ、ナウィン・ラワンチャイクン、志賀理江子、島袋道浩、下道基行、曽根裕、サイモン・スターリング、ヒト・シュタイエル、トーマス・シュトゥルート、束芋、高嶺格、フィオナ・タン、照屋勇賢、リクリット・ティラヴァニャ、椿昇、フランツ・ヴェスト、西京人、山城知佳子、やなぎみわ、柳幸典、ヤノベケンジ、米田知子、ほか、および関連資料

※姓アルファベット順

公式HPより

右:大竹伸朗『網膜(ワイヤー・ホライズン、タンジェ)』(1990–1993年)東京国立近代美術館蔵 / 『時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010』国立新美術館2025年展示風景

作品も、柳幸典の「アント・ファーム」シリーズやヤノベケンジの『アトムスーツ(防護服)』、やなぎみわのエレベーターガールをモチーフにした写真など、アーティスト自身を象徴するものやキャリアにおいて重要なものが選ばれている。

多様なアーティストが集結しているだけあり、絵画や写真、工芸や彫刻、立体や映像など、表現方法もさまざまでメリハリのある構成だ。各作品に強烈な個性があるので、空間全体の密度が濃く、並んでいるもの全てが見どころといえる展示である。

INDEX

平成初期のアートの準備段階を紹介。「プロローグ」と「イントロダクション」

ここからは各章の内容と、印象に残ったアーティストや作品を紹介しよう。

本展は1章へ入る前に「プロローグ」と「イントロダクション」がある。1989年に至る手前、日本が経済成長を遂げるなかで、ヨーゼフ・ボイスやナムジュン・パイクなど、国際的なアーティストとの交流が生まれた。会場には、ボイスが東京藝術大学で対話集会を行った際の黒板や、当時の日本のアーティストが『ドクメンタ』や『ヴェネチア・ビエンナーレ』といった国際的な芸術祭へ出展した時のアーカイブ資料が展示されている。

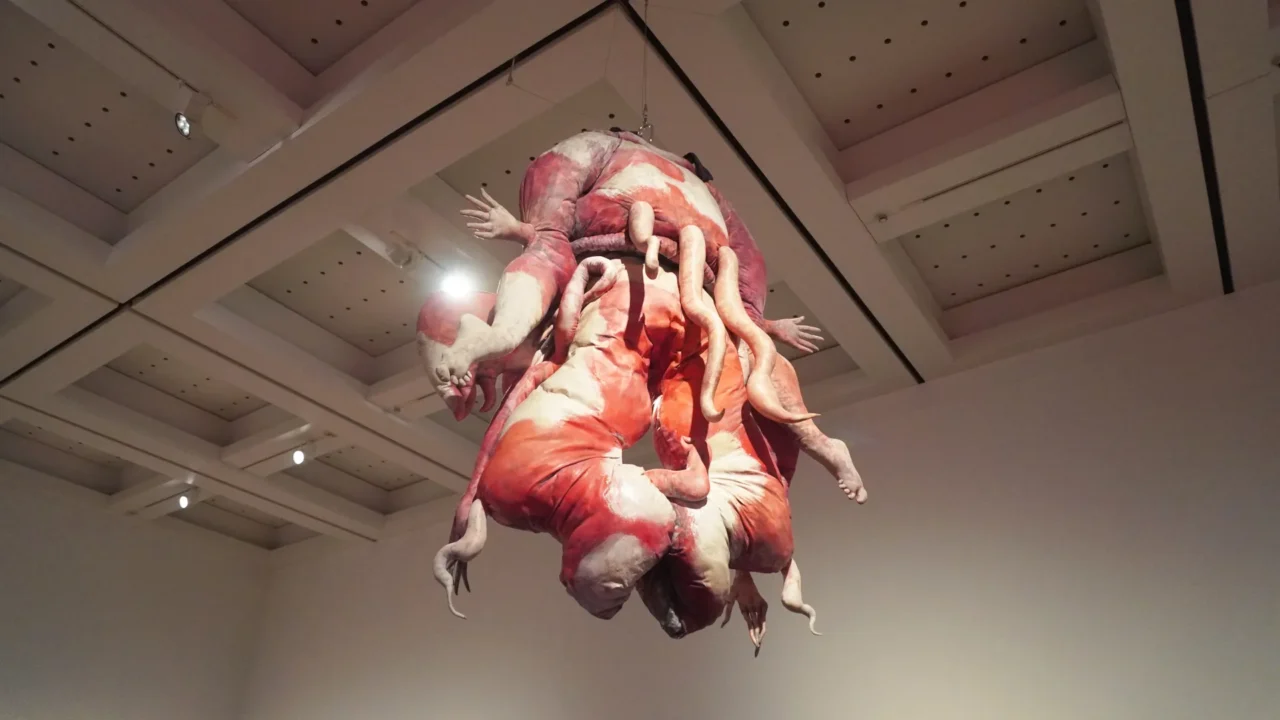

この時期には、それまで一般的だった画材だけではなく、日常的な材料を使うアーティストが現れる。中原浩大のレゴブロックを駆使した『レゴ』や村上隆のプラモデルを利用した『ポリリズム』、椿昇のウレタンを使った巨大彫刻『エステティック・ポリューション』など、斬新なコンセプトで見た目もインパクトがある作品は、新しい時代の到来を予感させる。

INDEX

戦争のトラウマに向き合い、独自の方法で探求する

1章「過去という亡霊」は、戦争に関連する作品が並ぶ。

入ってすぐ目に入るのは、奈良美智のかわいらしい人物像だ。大きな瞳の子どもの絵画には、ベトナム戦争でアメリカ軍が使用した化学兵器「エージェントオレンジ(枯葉剤)」に因むタイトル『Agent Oragne』がついている。頭部は兵士が被るヘルメットのようでもあり、モチーフの愛らしさとのコントラストもあって、見る者の不安をかきたてる。

そのまま歩みを進めると、色鮮やかな着物が目をひいた。琉球王朝時代からの沖縄の独自技法である紅型(びんがた)で染色された照屋勇賢の『結い、You-I』だ。よく観ると、松や桜といった吉祥の意匠に紛れてパラシュートの兵隊が落下しており、戦闘機やヘリコプター、住処を追われたであろうジュゴンらしきものも描かれている。それらの不穏なモチーフは、伝統的な技法で作られた美しい着物の中に潜んでいるため、いっそう不気味な印象を与える。沖縄では日常の中にこうした光景や問題があることを実感させられた。

その他にも戦争画を現代に甦らせた会田誠の『美しい旗(戦争画RETURNS)』、日本統治時代に台湾で建てられた日本風邸宅に焦点をあてた米田知子の「Japanese House」シリーズ、広島とシカゴの彫刻を通して歴史を問い直すサイモン・スターリングの『仮面劇のためのプロジェクト(ヒロシマ)』など、歴史的 / 政治的な課題をアーティストとして問い直した成果が紹介されている。

INDEX

アイデンティティやジェンダーを問い直す 2章「自己と他者と」

2章「自己と他者と」では、アイデンティティやジェンダーを問いかける作品が集結している。当時は女性の写真家が多く台頭したものの、一人前のアーティストとして見なされることは少なかった。ここでは女性作家たちが創作を通して戦った軌跡を見出すことができる。

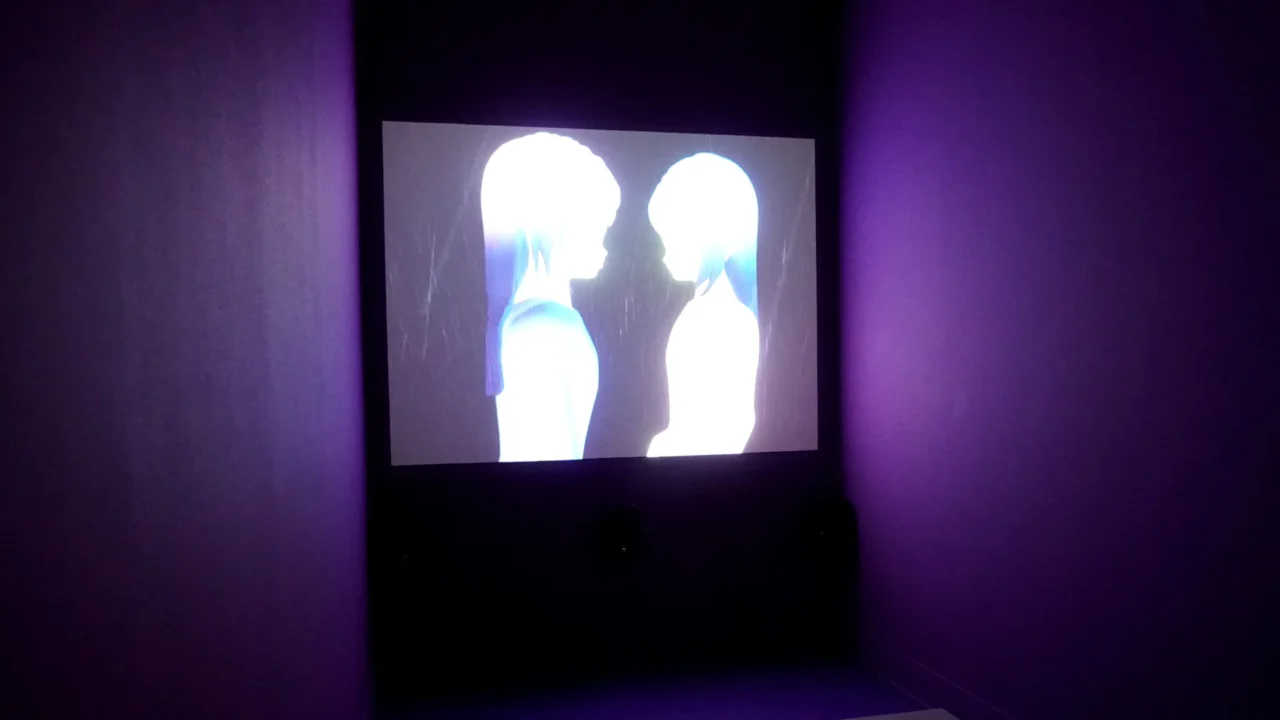

長島有里枝や笠原恵実子、森万里子やイ・ブルらの鮮烈な作品の中でも、西山美なコの巨大なインスタレーション『ザ・ピんくはうす』は特に存在感を示していた。少女漫画の登場人物、若しくは人形の部屋を等身大のサイズにしたようなインスタレーションで、女性らしさと卑猥さを象徴してきたピンクを使い、ジェンダーの問題を強く意識させる。また、中学生の女子バスケットボールチームの練習風景を端正に捉えたシャロン・ロックハートの映像作品『Goshogaoka』に漂う繊細な空気も記憶に残った。

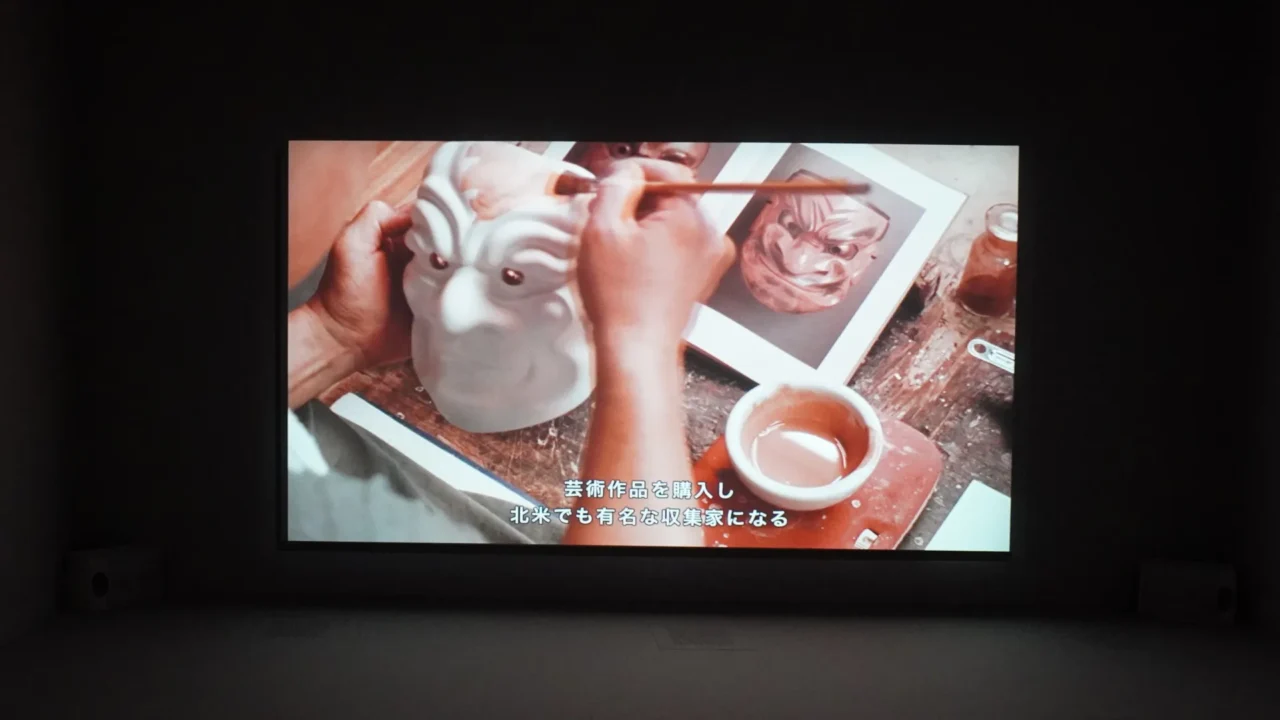

続くスペースでは、名画を引用して制作を行う福田美蘭、西洋美術史を参照して固定観念を揺るがす森村泰昌、日本文化を背景とした映像・写真を制作するマシュー・バーニーらの作品を展示。自身がアイデンティティを置く場所と外の世界との違いを意識し、独自の問題意識や距離感をもって創作を行うアーティストたちの作品が展開される。

INDEX

新たな交流や関係性を模索する 3章「コミュニティの持つ未来」

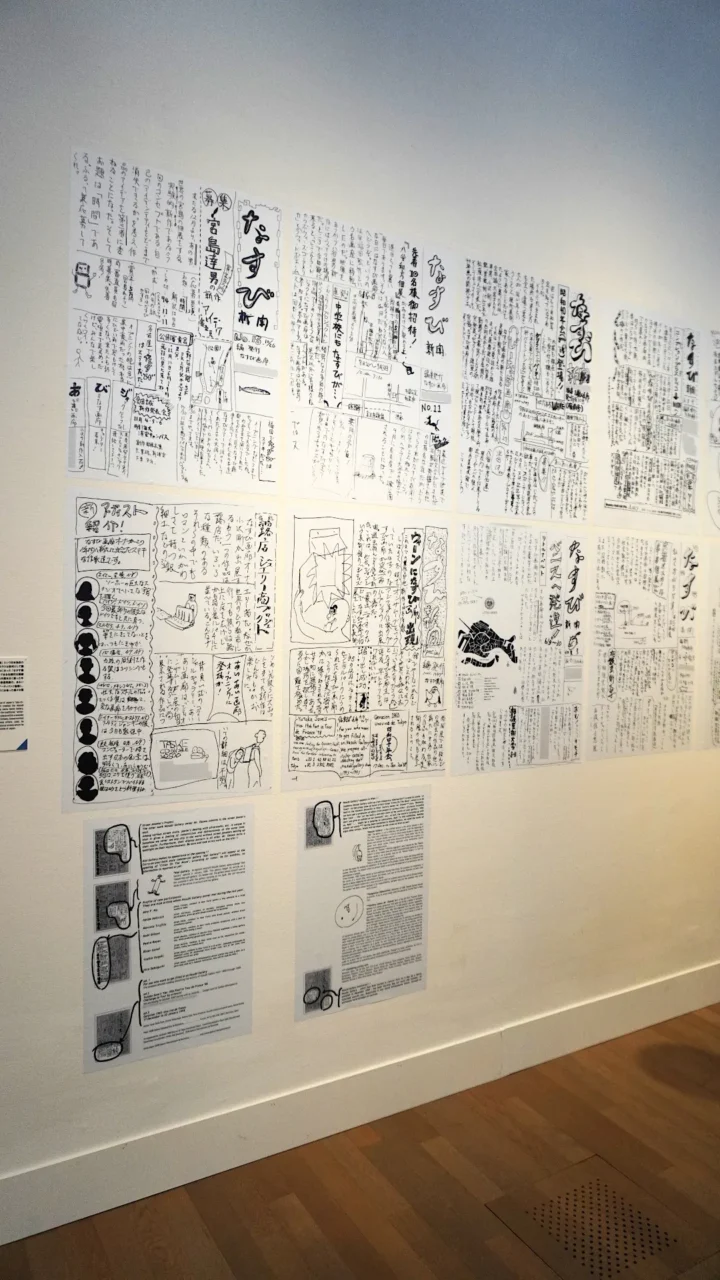

そして最後の章である3章「コミュニティの持つ未来」では、まだInstagramがない時代、ファックスで手書きの『なすび新聞』を発行した小沢剛、福島県いわき市でプロジェクトを実践した蔡國強(さいこっきょう)、一見すると輪になった自転車だが、車輪を共有しており、走行する際にはコミュニケーションが必須となる曽根裕の『19番目の彼女の足』など、新たな関係性に可能性を見出す作品やプロジェクトが一挙に紹介されていた。市場経済とは距離を置いたとコミュニティが発生し、たくましい交流が生まれた様子を目の当たりにできる。

3章は特にダイナミックでユニークな作品が多く、展示空間には音や映像や光が飛び交っていた。創作が発散する混沌としたエネルギーも、この時代を象徴するかのようだ。

ソウル、東京、大阪を巡回した展示に合わせて制作された作品で、理髪店のサインポールを題材にしているが、韓国では派手なポールが回転していると性風俗店の目印になる場合があるという。 / 『時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010』国立新美術館2025年展示風景

INDEX

多彩な作品を生み出した、日本というプラットフォームを見つめる貴重な機会

1989年は昭和天皇が崩御され、ドイツでベルリンの壁が崩された年で、国内外でグローバリゼーションが始まった。その後、2011年に東日本大震災が発生する前までの約20年間は、バブル経済の崩壊はあったものの政治は比較的安定しており、一方でインターネットやスマートフォンの普及で情報の質や量、価値観などが大きく変化した時期である。

会場では、著名なアーティストの創作を、当時の社会や他の作家との関わりの中で鑑賞する形になる。そのため、個々の作品を体験するに留まらず、アーティストたちが多彩な作品をつくり、活躍できる土壌があった日本というプラットフォームについても、検討させられる展示となっている。『時代のプリズム』というタイトルは、複数の視点の交差によって浮かび上がるアートの軌跡を、固定された歴史像に囚われることなく見つめ直す試みを鮮やかに示す。

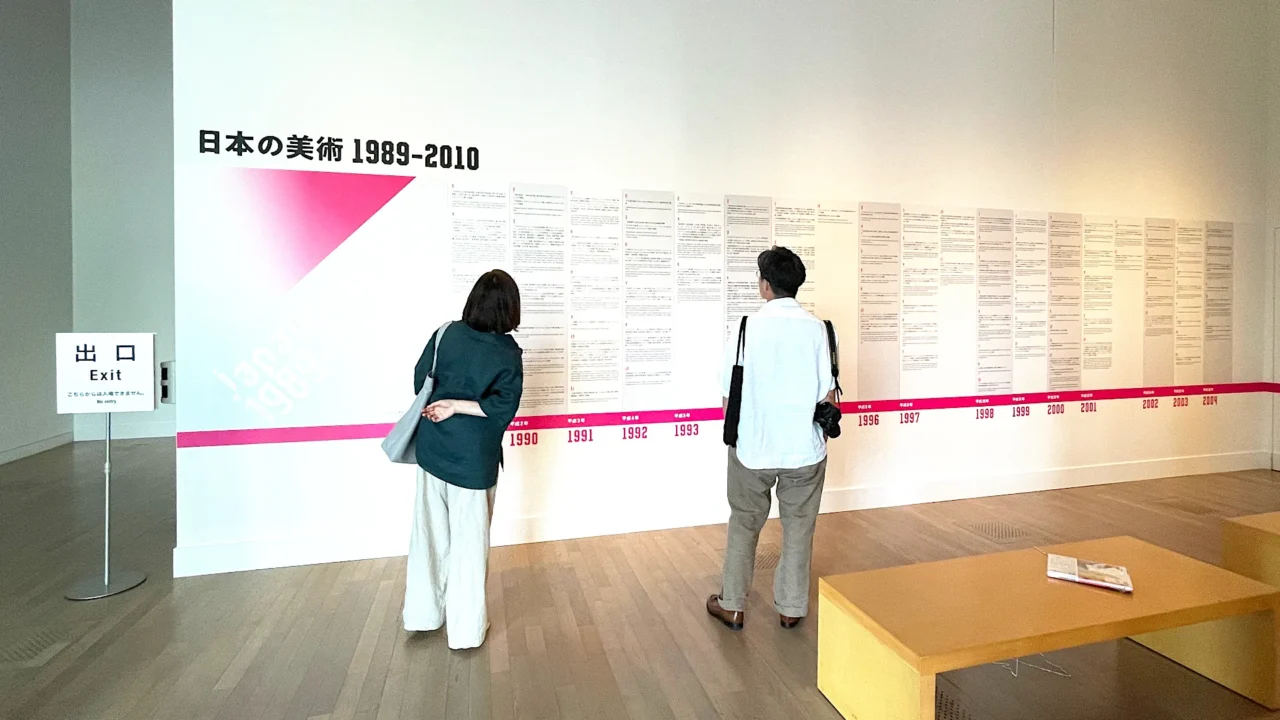

また本展は、アートを通じて当時の社会情勢や他のカルチャーとの化学反応がダイレクトに伝わってくる内容でもある。展覧会の公式HPに掲載されているキーワード集や会場の年表なども充実しているので、最近までの日本の美術の歩みを、知識としてのみならず感覚から学び、未来に思いを馳せる貴重な機会となるだろう。

『時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010』

会期:2025年9月3日(水)~2025年12月8日(月)

会場:国立新美術館 企画展示室1E(〒106-8558東京都港区六本木7-22-2) 休館日:毎週火曜日 *ただし9月23日(火・祝)は開館、9月24日(水)は休館

開館時間:10:00 ~ 18:00 ※毎週金・土曜日は20:00まで ※入場は閉館の30 分前まで

観覧料:一般2,000円、大学生1,000円、高校生500円 ※中学生以下は入場無料 ※障害者手帳をご持参の方(付添の方1名を含む)は入場無料

主催:国立新美術館、M+、独立行政法人日本芸術文化振興会、文化庁

共催:日本経済新聞社

助成:モンドリアン財団

公式サイト:https://www.nact.jp/exhibition_special/2025/JCAW/