モネならよく知っている。睡蓮の絵を描いた、印象派の画家だ。日本人は特にモネが好きと言われることもあり、多くの人がモネの絵について、ある程度の知識を持っている。

京都市京セラ美術館で開催の『モネ 睡蓮のとき』では、睡蓮の絵が20枚以上集まるらしい……あ、睡蓮って結構いっぱいあるのか。そして日本で開催された、過去最大規模の『モネ展』らしい……なんだかしょっちゅうやってる印象だけど、今回は相当気合いが入っているようだ。公式HPには「究極のモネ展」なんて強気なワードも使われているくらい。

でも、この『モネ 睡蓮のとき』はモネの画業を丸ごと総覧するものではない。およそ50点の作品はどれも、モネの晩年に描かれたものだ。そう聞いて、果たしてピンと来るだろうか? モネ晩年の作品は若い時代の影に隠れ、かつてはあまり注目されてこなかった(人気もなかった)。けれど近年では価値の逆転が起こり、巨匠の晩年の作品にこそ熱い視線が注がれている。モネ大好き民の私たちとしては、今こそ眼と知識をアップデートする時なのではないだろうか。

この記事では、東京で80万人を動員したという展示の様子をお伝えするとともに、その見どころについてレポートしていく。

INDEX

『睡蓮』のシリーズに続く、水に映る風景

晩年の制作にフォーカスするだけあって、第1章の時点ですでにモネは50代。印象派展への出展をとうにやめて、郊外の邸宅で作品(そして庭の)制作に没頭していた頃だ。ここではセーヌ河の水面を画面の真ん中に据えて、実像と鏡像を描いた構図の作品たちを観ることができる。水面に映る風景をキャンバスに描き留めたい、というモネの関心はこの後の睡蓮のシリーズに続いてゆく。

美術館に行って生で観ないとわからないことの一つに、タッチ(筆触)の作る微妙極まりない陰影がある。実際に作品と対面すると、水に映った下半分の風景は横向きに連続する「ー ー ー」といった筆遣いで覆われており、それで鑑賞者は(ああ、こっちは水に映っているんだな)と認識する。でもこれは哀しいほどにメディアで表現できない……超高画質ならいけるのだろうか? 睡蓮の池を描いたシリーズでも、横向きの筆遣いは水に反映した像を見分ける手掛かりになるので、近くで観察してみてほしい。

第1章では他にも河の風景を描いた作品が集まっており、ロンドンのテムズ川に架かる「チャーリング・クロス橋」を描いた連作は必見。

INDEX

創造のプロセスを垣間見る

習作では、どんなふうに水面に睡蓮が浮いていたのか、木の姿が映り込んでいたのかが少ない色でサッと描き留められている。一方、隣の『睡蓮』では、構図は完全にそのままに水面が赤やオレンジに染まり、モネの心を捉えていたのは燃えるような夕映の景色だったのだと分かる。まるで塗り絵のビフォーアフターである。こんな風景を見て「描こう」と思った画家が、習作では全く夕暮れを思わせる色彩を使っていないことに驚いた。画家の眼と脳に焼きついた色彩は、構図が定まった後に確信を持って一気にアウトプットされているのだろう。ちなみにこれと同じ構図のバリエーションはおよそ15点あるらしい。

INDEX

モネが描いた水辺の花は、睡蓮以外にも

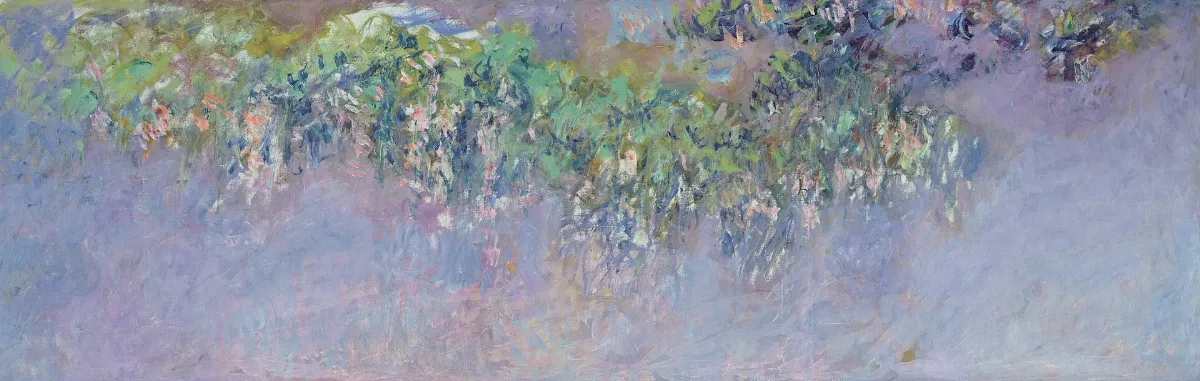

第2章「水と花々の装飾」では、モネが描いた水辺の花の作品たちが並ぶ。注目は、藤の花を描いた2枚の習作だ。もともとは「大装飾画」の上部にフリーズ(横長の帯状装飾)として採用されるはずだったが、断念されたものだ。

「大装飾画」とは、睡蓮の池を描いた巨大な装飾パネルで楕円形の部屋の壁面を覆うという、晩年のモネが情熱を傾けた一大プロジェクトである。今だったら「インスタレーション:睡蓮」とでも呼ばれそうだ。そう考えると、モネは近年流行りの没入型鑑賞体験をつくる先駆者だったのかもしれない。なお、モネのこの構想は、彼の死後にパリのオランジュリー美術館の特設展示室にて実現している。

個人的に、本展でなにより美しいと感じたのはこの『藤』の2作品だったりする。写真で見ても「ふうん」だろうが、おそらく最後(一番上)に塗り重ねられた薄紫のモヤのようなものが、ゆらゆら〜っと揺蕩い、歌っているようなのである。華やかで、何気にリズミカルな謎のモヤは日本画によく描かれる「金雲」に近いような気がする。藤のフリーズは幻に終わってしまったが、実現していたらさぞ多くの人を幸せにしていただろう、と思う。

一方こちらは、「美術館で生で観てほしい大賞」の一作。この作品を斜めに流れる、黄昏の光を表しているという緑色の帯は「融けた金」のようだと批評家から評されたそう。展示室でその解説を読んでしみじみと納得したものの、後日、作品画像を見て愕然とした。緑にしか見えない……あの日私が出会った睡蓮はどこに? 図録を見てもネットで検索しても、どこにも見つからない! とやるせなさでいっぱいになった。絵画鑑賞の中でも、とりわけ色彩に関わる感動は儚いものだ。自分の観た作品は、その時その場の自分の中で像を結んだものであって、そこにしかない。そんな当たり前のことを思い知る。モネ作品のイメージはこんなに身近に溢れているのに、いちど鑑賞で生まれる感動は現場限りのものだ。

INDEX

第3章「大装飾画への道」では、大型の『睡蓮』にぐるりと囲まれる

第3章では本展の目玉となる、オランジュリー美術館を思わせる楕円形の空間が造られている。「大装飾画」の制作過程において生み出された、横幅2mを超える大型の『睡蓮』作品8点がぐるりと鑑賞者を取り囲む。画像は無人状態のオフィシャル提供素材だが、実際はこの展示室のみ写真撮影がOKということもあり、非常に多くの来場者で賑わっていた。どちらかというと作品よりもモネを愛する仲間たちに没入する体験ではあったが、それもまたよきかな。時間をかけてでも、上手く隙をぬって、作品とできるだけ距離をとって鑑賞を楽しみたいところだ。なんせ、この『睡蓮』たちは大型なのである。

ここにある睡蓮たちは1914年以降に描かれたもので、バリエーションは実にさまざまだ。構図は似ていても、時刻や天候によって印象がガラリと異なる作品となっている。モネは1908年の時点で「水と反映の風景にとりつかれてしまいました。老いた身には荷が重すぎますが、どうにか感じたままを描きたいと願っています」と言葉にしているが、まだまだまだまだ、とりつかれていることがわかる。鑑賞者のほうが戸惑ってしまうほど、モネは全く、睡蓮に飽きていないのだ。

なかなか距離が取れなかったので、反対に、思いきって近距離で撮影してみた。短く繋げられた赤のラインが、微かに立ち上がった葉の輪郭と陰影を思わせる。さて、上の画像に写っている4点のうち、どの作品の部分でしょうか?

INDEX

第4章「交響する色彩」は、最晩年のモネに見えた景色

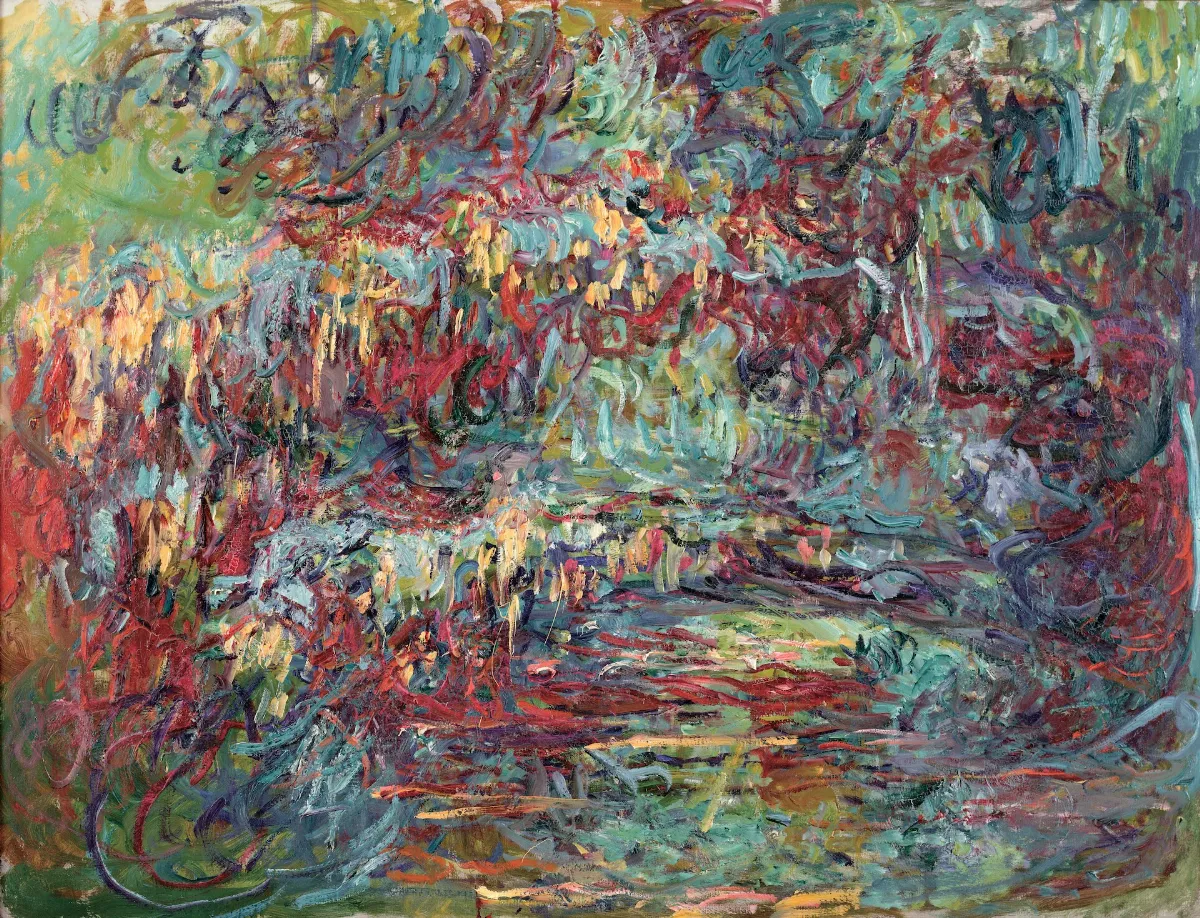

展示はいよいよハイライトを迎える。第4章「交響する色彩」で鑑賞者を待ち受けるのは、1918年以降に制作されたモネ最晩年の作品たちだ。20点以上集まった『睡蓮』もすごいけれど、この章の見応えもまた、重厚である。作品はいずれも小型の連作で、たとえば上の写真に写っているのは全て庭の太鼓橋を同じ構図で描いたものだ。これまでモネが制作してきた積み藁などの連作と比べて、色彩と筆使いがショッキングなほど大胆になっている。

太鼓橋の絵である、と強く念じなければ、何が何やらわからないかもしれない。白内障の進行に伴う色覚異常、視力の低下に苦しみながらも、80歳近くなったモネの創作意欲は衰えなかったという。のたうつような筆遣いが、描いているモネ自身の身体の動きを想像させる。眺めていると、太鼓橋の絵を観ているというよりも、画家の描くという行為そのもの、そして執念を見せつけられているような感覚になるだろう。モネの晩年の作品が、(ジャクソン・)ポロックのような抽象表現主義の先駆けだとして再評価されるようになった所以である。

モネの手がけた最後の連作『ばらの庭から見た家』も、同じ構図の8点のうち4点をまとめて観ることができる。右から2作目の、夕焼けのオレンジ色の光が全てを覆っているような画面が美しい。

INDEX

戦時中に描かれた絵から感じる、アートが社会にできること

展覧会は、「さかさまの世界」と題されたエピローグで締めくくられる。正方形に近い大型のカンヴァスに、枝垂れ柳と睡蓮の池を描いた2点。これらは『大装飾画』左パネルのための習作であり、おおよそひとつながりの風景だと考えていいだろう。なぜ最後にまた、少し前の年代の『睡蓮』作品が展示されているのだろうか。

枝垂れ柳は、木が涙を流しているように見えることから、悲しみや喪の感情を象徴するモチーフだったそうだ。モネが画業の集大成として打ち込むことになる『大装飾画』の制作は、ちょうど第一次世界大戦の開戦と同じ1914年から始まった。同年にモネが語った「大勢の人々が苦しみ、命を落としている中で、形や色の些細なことを考えるのは恥ずべきかもしれません。しかし、私にとってそうすることがこの悲しみから逃れる唯一の方法なのです。」という言葉が、会場には大きく掲げられていた。そこからは、画家として自分のできることに真摯に向き合うモネの姿と、アートが社会に対してできることを信じる美術館の姿が、二重になって見えるような気がする。

終戦後にモネから『大装飾画』の一部を受け取った首相であり友人のクレマンソーは、水面に映った鏡像に、森羅万象が凝縮された「さかさまの世界」を見出したという。ニュアンスとしては、天国とか彼岸とかに近いのではないかな……と思う。作品の前に立って、どこまでも穏やかに広がるその世界を感じてみてほしい。