映画『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』が1月24日(金)より公開されている。本作は⽇本で唯⼀のホラージャンルに特化した⼀般公募フィルムコンペティション『第2回⽇本ホラー映画⼤賞』にて、⼤賞を受賞した近藤亮太監督の短編映画を長編化したものだ。

結論から言えば、本作はとても怖い。触れ込みには「ノーCG」「ノー特殊メイク」「ノージャンプスケア」とあり、本編には直接的な残酷描写はない。派手さを完全に排しているとも言える作風だ。

それなのに、いや、だからこそ、「なぜここまで怖いのか」とホラー映画における恐怖表現や、「そもそも恐怖とは何か」という根本的な疑問まで呼び起こす傑作だったのだ。「静」の演出があってこその没入感を得るためにも、是が非でも劇場で観てほしいと願う。そのさらなる理由を記していこう。

※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。

INDEX

『リング』を想起させる「ビデオテープ」と「謎解き」

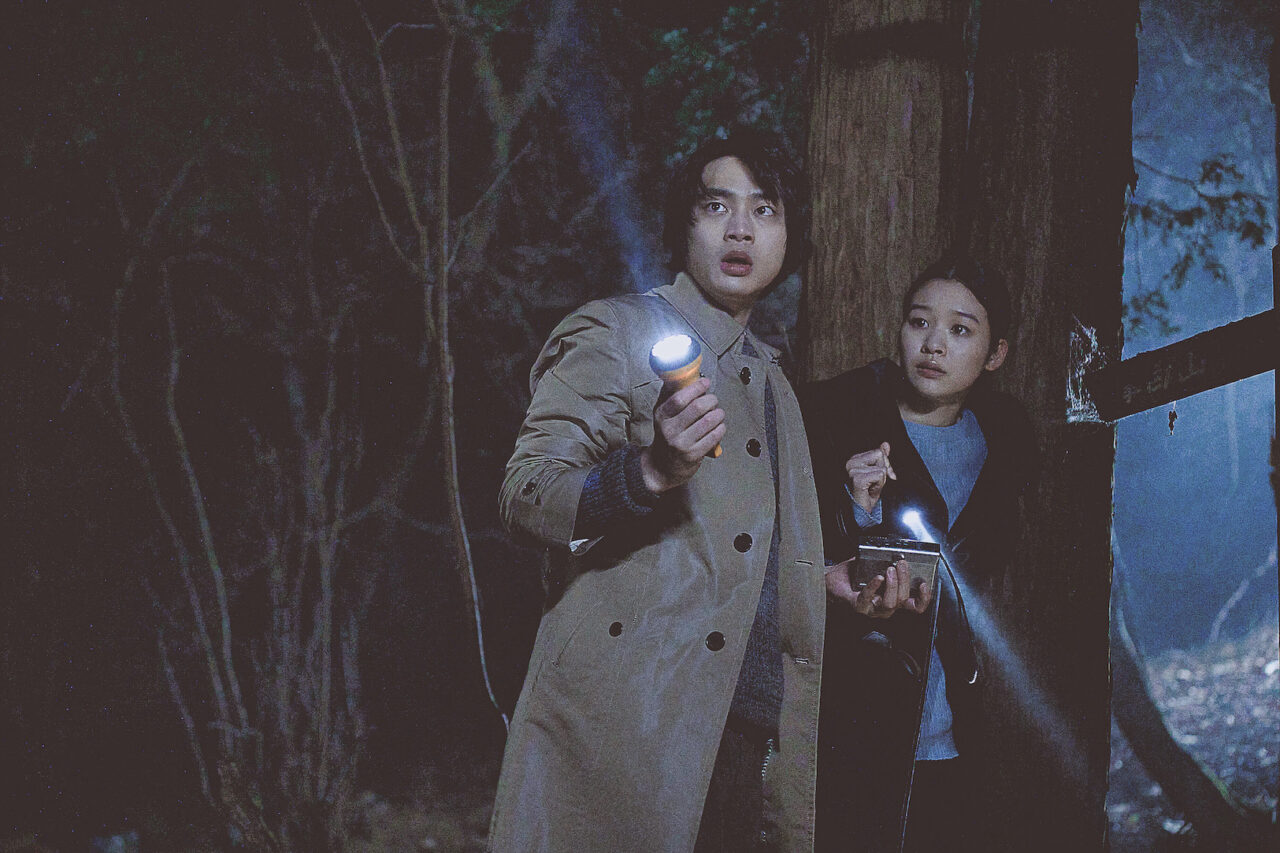

主人公の青年・敬太(杉⽥雷麟)の元に、母からの古いビデオテープが届く。そこには、幼い頃に失踪した弟の⽇向がいなくなる瞬間が映されていた。霊感を持つ同居⼈の司(平井亜⾨)は禍々しい雰囲気を感じて深入りしないよう助言するが、それでも敬太は自分の過去を辿るべく行動を起こし、彼を取材対象にしていた記者の美琴(森田想)も同行を試みる。

ビデオテープの映像から「謎解き」をする物語の発端から、小説および映画『リング』を思い起こす方は多いだろう。また、若者を中心に大ヒットした『変な家』のように、「受け手が主体的に推理できるミステリー」という万人向けのエンタメ性も備えているのだ。

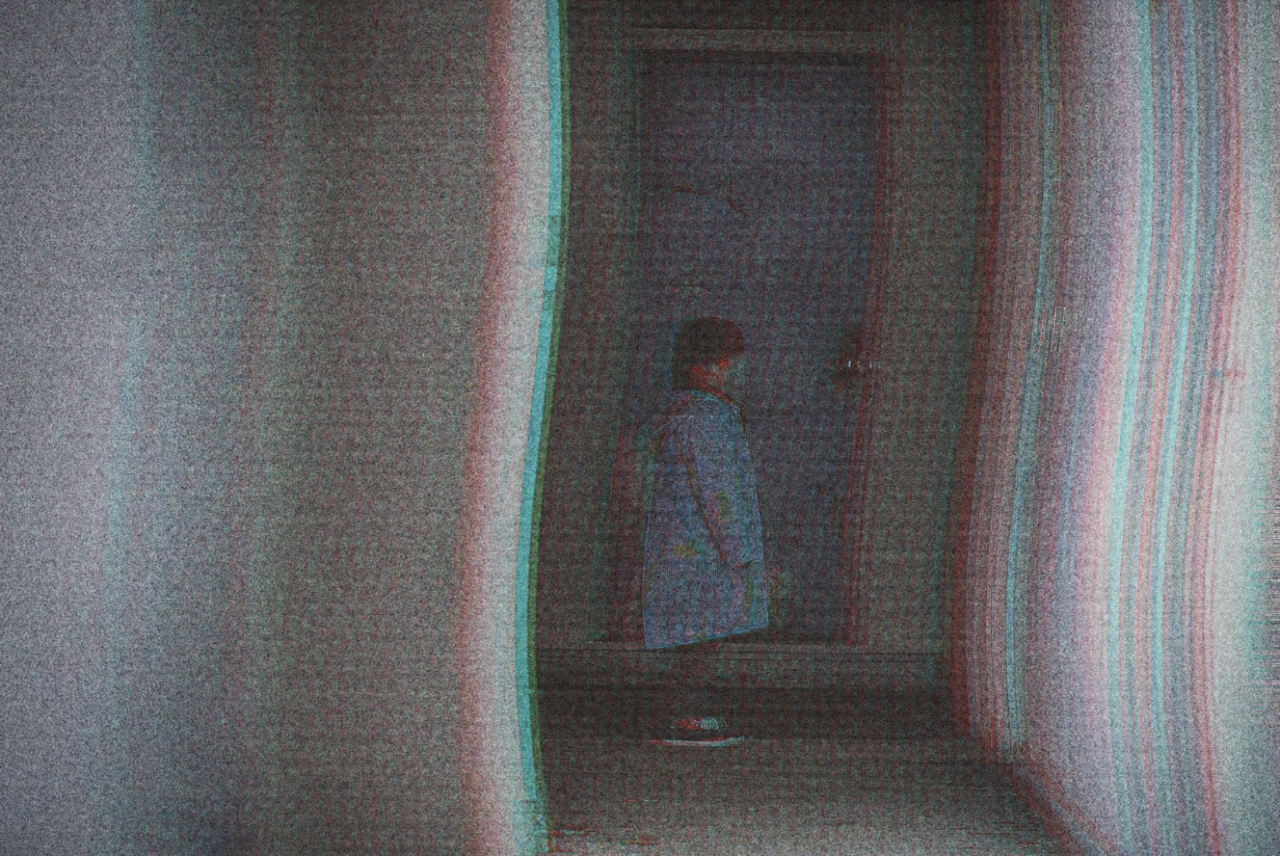

クリアな映像が当たり前になった現代では、ビデオテープならではのノイズのある映像の「不鮮明さ」が不安を掻き立てる。そのノイズにはCGが使われておらず、近藤監督の友人が持っていたビデオテープで、もっともノイズが現れる箇所に今回の映像を録画し、それを取り込むというアナログな手法を用いたのだそうだ。

INDEX

「わからない」からこそ怖い

近藤監督は「この映画では⽬にはみえない“何か”が怖いのだと考え、作中の彼らが感じる恐怖⼼を精⼀杯想像し、ともに体験してもらうことを企図しました」と映画公式サイトのコメントで語っている。なるほど恐怖というものは人間の心理や想像力、もっと言えばその想像を経てもなお「わからない」ことにも起因するという事実を本作では再確認できる。

たとえば、前述したビデオテープの映像も、ノイズの多さはもとより死角も多いため、何が起こっていたのかを観客に想像させる。しかし、想像すると正常な理屈では到底納得できるはずもない結論に辿り着くので、「わからない」恐怖がさらに深まる。

そして、映画中盤ではある人物から断片的に「この場所で何があったのか」が語られる。そこにはおぞましい人間の悪意、あるいは超常的な存在があるようにも感じられるのだが、そちらも(少なくともその時点では)結局ははっきりとはしない。「わかりそうでわからない」という感覚はもどかしく、いっそのこと「幽霊ですよ」「狂った人間ですよ」などとはっきり言ってくれたほうが安心できるのだが、いい意味で意地悪にも本作は「腑に落ちる」ような回答を簡単には示してくれない。

INDEX

実際の「不法投棄」の事件を参照している

とはいえ、本作の恐怖の対象におけるヒントはある。短編を長編化するにあたって、実際の「ある業者が⾻壺を不法投棄していた」事件を、劇中では「捨ててはいけないものも捨てられる⼭だったから」という解釈に形を変えて物語に取り込んでいるのだ。また、脚本家の⾦⼦鈴幸とのプロット作りでは「⼭に絶対的に怖いものがいる」が基本的な合⾔葉となっていたという。

また、⼩林剛プロデューサーは近藤監督が商業映画監督デビューするにあたって「この監督となら、純粋に怖いものを追求したい」と考えたそうで、それは「妙にトリッキーな展開の物語だったり、ショック描写のつるべ打ちだったりといったようなことはせず、じっくりと恐怖だけを朴訥に考えていくのがこの監督の資質に合っていると思ったから」だったそうだ。そのために近藤監督と話したのは「今回の恐怖の対象は『恨み』や『呪い』といったものでは全くなく、ただただ怖いもの、抗いようのない“恐怖”そのものにしよう」だったという。(※)

※映画『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』作品資料より

それだけなら漠然とした内容にもなってしまいそうなところだが、それがやはり「わからない」からこその恐怖につながっている。また、不法投棄という現実の犯罪を参照したからこそ、フィクションでも「本当にありそう」な説得力を担保しているとも言える。その「何かが山に捨てられている」ことを前提に物語を追えば、真相に辿り着けるかも……いや、より腑に落ちないところができて、さらに恐ろしく思えるのかもしれない。

INDEX

「きっと、そうなのだろう」と思える2人の関係

3人の主要キャラクターそれぞれが、観客にとっては共感しやすい立ち位置であることも重要だ。主人公である敬太の「かつて失踪した弟をずっと探し続けている」切実さは、冒頭で行方不明者を捜索するボランティアをしていることから大いに伝わる。彼のことを心配する同居人の司は、映画という媒体で「見守ることしかできない」我々観客により近い。さらに記者の美琴はより客観的な視点を持ちつつ彼らを追っているなど、観客はそれぞれの「距離感」のキャラクターに自己を投影しやすくなっているのだ。

背景には「想像力を掻き立てる」「でもわからない」からこその恐怖があるが、やはり「謎解きミステリー」「キャラクターへの感情移入」というわかりやすい大衆向けエンタメ作品としての調整もされている。ここは、「観客の気持ち」という⽬線の重要さをアドバイスし、「ホラー映画において、いかに観客の興味を継続させるか」「鑑賞後どう印象良く終われるか」などを近藤監督と丁寧に議論しながら脚本作りを進めていったという、総合プロデュースの清⽔崇監督の手腕も大きいのだろう。

もうひとつ、感情移入しやすいと同時に、想像力を喚起させることがある。それは、敬太と司が同居人であると同時に、おそらくは同性カップルなのだろうということ。2人が恋人同士なのか、それとも確かな絆で結ばれた親友同士なのかは劇中で明言されていない。しかし、お互いに信頼して心遣いもしていることがわかる言葉の端々から「きっと、そうなのだろう」と思わせるバランスになっているのだ。

同性愛を扱った作品であると大きくアピールする作品ももちろん良いが、本作のようにそれを大げさに説明したりはしないし、そもそも同性愛だとも断言していない、同性の2人の尊い関係性が当たり前に「ある」と示してくれる作品ももっとあっていいはずだ。前述してきた通り「わからない」ことが恐怖を呼び起こすホラーでありつつも、「はっきりとさせない」ことが登場人物への優しい視線につながっていることにも、作り手の誠実さを感じたのだ。

『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』

出演:杉田雷麟 平井亜門 森田想 藤井隆

総合プロデューサー:清水崇

監督:近藤亮太

脚本:金子鈴幸

企画:KADOKAWA

製作:『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』製作委員会

配給:KADOKAWA

コピーライト:©︎2024「ミッシング・チャイルド・ビデオテープ」製作委員会

2025年1月24日(金)全国公開