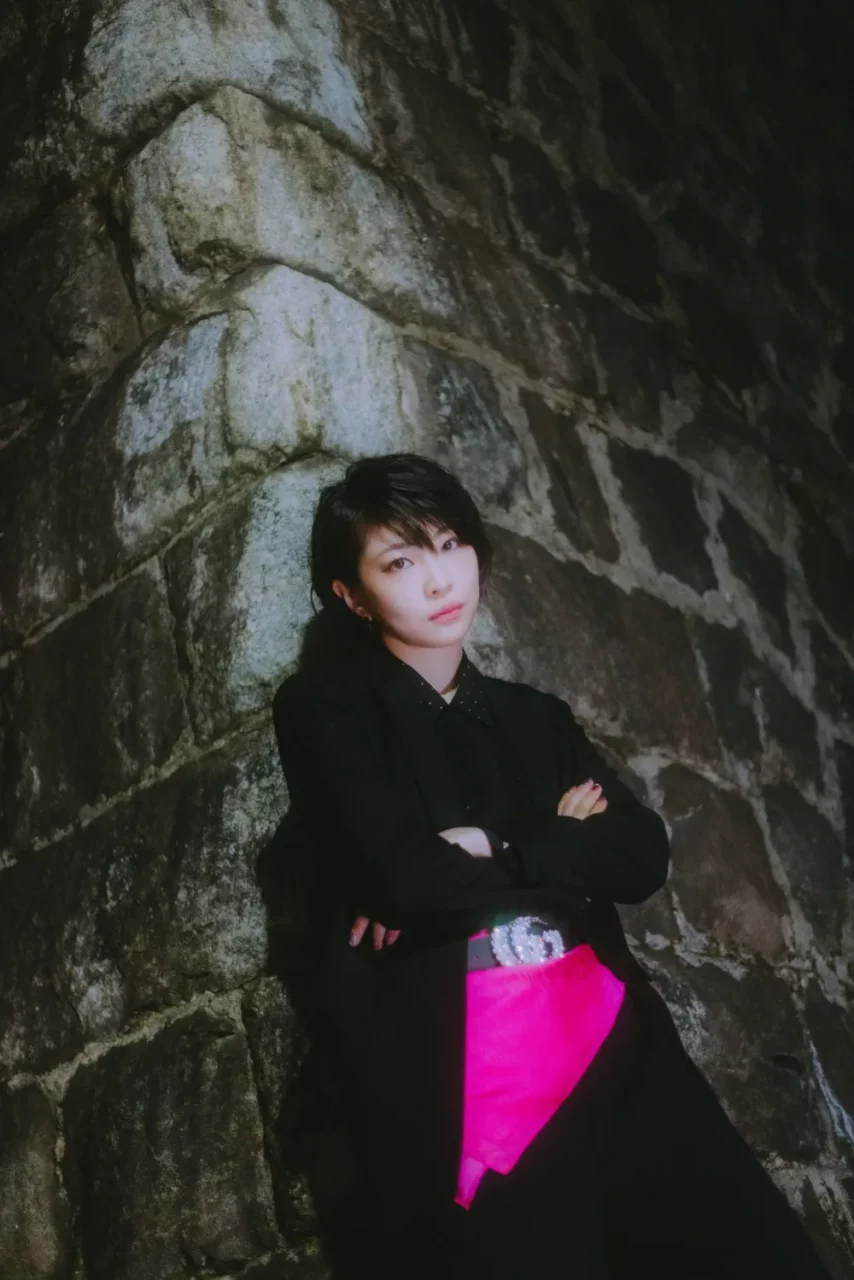

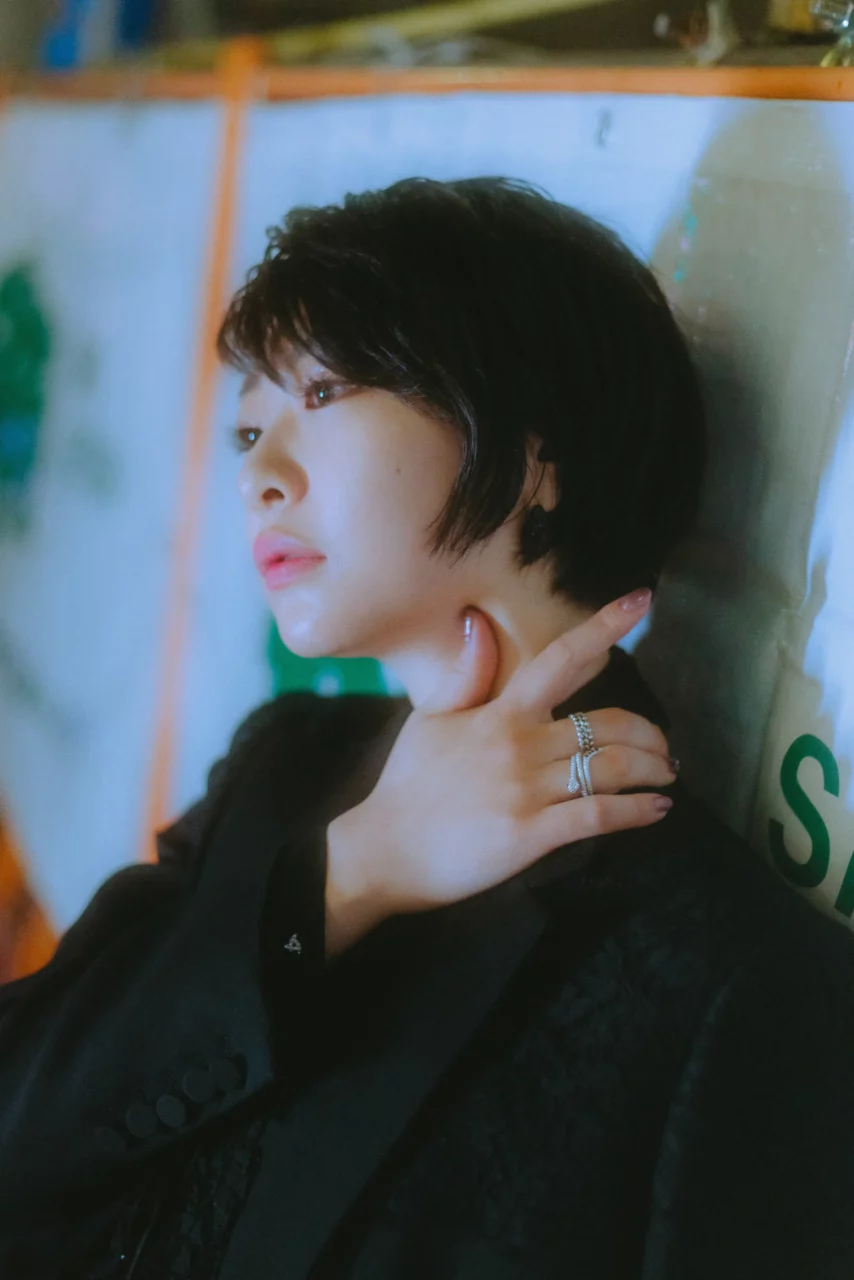

シンガーソングライターLittle Black Dressの遼。幼少期からミュージカルや昭和歌謡に慣れ親しみ、高校時代に弾き語りで音楽活動をはじめた彼女は、2019年のデビュー以来、林哲司、川谷絵音など、錚々たる面々と共にキャリアを重ね、フォークソング、演歌、ロックンロール、シティポップなど、さまざまなアプローチで自身を表現してきた。

ドラマ『マイ・ワンナイト・ルール』(テレビ東京系列)の主題歌に抜擢された“PLAY GIRL“は、1980年代邦楽ロックをベースに、一聴すると華やかりしバブル期の香りが漂ってくる。しかし、その行間に歌い込まれているのは、今日的かつ普遍的な「本当の自分を生きるには」という命題だ。変幻自在にも見えるLittle Black Dressの核心を聞いた。

INDEX

恵比寿駅の化粧室で見た、着飾る女性のカッコよさ

ー“PLAY GIRL”はずっとあたためていた曲だと伺いました。『マイ・ワンナイト・ルール』の主題歌ですが、書き下ろしではないんですね。

遼:構想自体は5、6年前からありました。リリースできていなかったのですが、ディレクターさんが『マイ・ワンナイト・ルール』ドラマ化の話を聞きつけて、すごく熱を入れてこの曲をプレゼンしてくださったんです。「このドラマにぴったりな曲があります!」って。おかげで曲とドラマが運命的な出会いになったと思います。

1998年11月3日生まれ、岡山県出身のシンガーソングライター・遼(りょう)のソロプロジェクト。高校1年の秋に地元・岡山のライヴハウスや路上ライヴで弾き語りの活動をスタート。2016年、高校3年の春に上京し、奈良県・春日大社で開催された『MISIA CANDLE NIGHT』のオープニングアクトに抜擢される。その後、クリエイティブディレクター信藤三雄氏により「Little Black Dress」と命名されソロプロジェクトが始動。2019年5月にデジタルシングル「双六/優しさが刺となる前に」でインディーズデビュー。2021年に「夏だらけのグライダー」でメジャーデビュー。

遼:上京して間もないとき、夕方の恵比寿駅の化粧室に入ったら、女性たちが鏡の前でマスカラをオンしていて。女性のスイッチが入る瞬間ですよね。それがすごくカッコよくて、曲にしたいと思ったんです。それが1番のAメロで、そこの歌詞は最初から変わってないです。

ー他の部分は今とは違ったんですか?

遼:けっこう違いました。タイトルも“トロフィーガール”でしたし。

ー「トロフィーワイフ」(※)のような意味合いですか?

遼:そうじゃなく、「トロフィーみたいに飾っておきたくなるような、定期的に磨きたくなるような自分でいたい」というテーマでした。その軸は“PLAY GIRL”でも変わらないですね。「着飾る自分をもっと自由に好きになろう」というか。そこに「自分をPLAYする」という要素が加わっていきました。男女問わない、自由を楽しむ強さですね。

※裕福な男性が美しい妻を「ステータスシンボル」として扱うという概念。

ーファッションは一番わかりやすい自己主張でもありますよね。ものすごく派手な格好をしても、シンプルな服装でも、それぞれメッセージになり得るというか。

遼:受け取り手によって、ですね。

ーまさにそうです。「どんな服を着るか」は、それを見る相手が必ず存在する問題でもあります。好きな格好をしているだけでも、いつも他者にジャッジされてしまうという。

遼:それを皮肉って<マイクロサイズ ブランドバッグ>というワードを歌ってます。この歌詞を書いているときに、友人から悩みを相談されたんです。「Aくんと一緒にいるときは好きな自分でいられるんだけど、そうじゃないときの自分は好きになれない。どっちが本当の自分なんだろう?」って。

そういう悩みって、みんな抱えてますよね。「仕事で忙しくしてる自分と、家でだらけてる自分、どっちが本物?」みたいな。その友人を見ていて、「どれもあなただよ」と思ったんです。「どっちにも魅力があるんだから、全部自分だと認めて解放されちゃいなよ」と。“PLAY GIRL”は、1番は<女は強くなれるの>と言い切っていますけど、2番は<うちに帰ればひとり / 枕をぬらしている>と孤独な部分を出している。弱い部分も魅力だよということを伝えたくて。それを体験できたのも、恵比寿駅の化粧室なんです(笑)。

ーマスカラをオンする前も後も、両方魅力的だと。

遼:そう。全てが繋がって、その人の生き様になっている。「美しいよ、人間」と思って。自由な自分を認めてあげるということが軸になっています。

INDEX

常識を壊されているからこそ描ける「男女の恋愛」

ーこの曲は1980年代邦楽ロックがモチーフになっているとのことですが、1980年代はバブル期でしたよね。現在はその時期に特に盛り上がった恋愛至上主義や異性愛規範がどんどん解体されている最中ですが、「男女の恋愛」という設定で曲を作る難しさを感じることはありますか?

遼:あまり難しく感じないです。私の周りには男とか女とかでは括りきれない魅力的な人が本当にいっぱいいて。毎年LGBTQ+の方々を支援するイベントに出演させてもらってるんですが、一人ひとり、それぞれの性別に括られない考え方があるんですよね。その前提で歌詞を書いてるから、難しいとも思わないのかもしれません。

ーいわゆる「常識」とされるものの外にいろんなものがあることをわかっているから、「男女の恋愛」もただの設定の一つとして描けるという。

遼:そうですね。昨年リリースした“猫じゃらし”という曲は失恋ソングですけど、男も女も出てこない。だからこそ大切な人と一生会えなくなったという方にも届く曲だろうし、届いた時点でその人のストーリーの一部になっていくから。“PLAY GIRL”に関しては、男と女という言葉を使った方が伝わりやすいと思いました。映画のキャスティングをするような感覚ですね。

ー確かに映画なら、登場人物とは違う属性の人でも感動できるし、それが普通ですもんね。

遼:私は昭和歌謡の中でも沢田研二さんの、特に阿久悠さんが作詞した曲が好きなんですが、阿久悠さんの歌詞にも「男」と「女」、「自由」、「孤独」がよく出てくるんです。でも、聴き手は男女を対立させてるようには感じないんですよね。自分の心にいろんな自分がいるように、私も<男とは>という歌詞にも共感できる。そういう書き方がカッコいいと思うし、私の肌に馴染んでるのかなと思います。だから裏には色々秘めた思いを、昭和歌謡的な表現の要素を活かして「男と女」というワードで表現したり、少ない行数に起承転結を込めたりしている感覚です。

INDEX

「何十年と活動する歌手になりたい」

ーそういった昭和歌謡の特色を、現代にオマージュする意義はどこにあると思いますか?

遼:曲を聴くだけで、「こんな時代があったのか」と知れることです。作品に触れるだけで背景が知りたくなる。そういうものが、長くたくさんの人に愛される作品の特徴だと思うんです。そういう良さを引き継ぐことですね。

遼:私は曲を書くときに、20年後に聴いてくれた人がどう感じてくれるだろう、と思ったりするんです。それは、何十年と活動する歌手になりたいから。Little Black Dressは、楽曲やビジュアルの方向性がコロコロ変わるとよく言われるんですけど、その時代に何を感じて、どういう形でそれを発信するのかを、いろんな人と一生懸命考えた結果なんです。何十年も続けていたらそんなことは言われなくなると思うので、今は思う存分、その時々の変化を楽しんでいます。

ー今を切り取って見ると方向性が変わっているように見えるけど、後々振り返れば一貫性が浮き出てくるという。

遼:わかってもらえるはずです。ゴッホとかピカソの絵を観るたびに、自分が死んでから評価されるなんて、そんなに虚しいことはないけど、作品を残すってそういうことだよなと感慨深くなるんです。

ーサウンド面でも1980年代邦楽ロック感が溢れています。今回のアレンジャーの笹路正徳さんはプリンセス プリンセスやSHOW-YAのプロデュースでまさにその時代の音を作った1人ですね。

遼:笹路さんは私の好きなアーティストさんのアレンジも担当されていたので、うれしかったです。アレンジャーさんと一緒に細部まで作ることもありますが、今回は弾き語りで作ったデモを笹路さんにお渡しして、お任せさせていただきました。弾き語りに全てを詰め込んだので、それで気が済んじゃったんです。どういう世界観になるのか全く想像できなかったんですが、イントロのギターとか後半の様子がおかしくなるゾーンはデモにもあったので、それを採用してもらいました。自分の中ではアン・ルイスさんの“あゝ無情”みたいな、女性が肩で風を切って歩いてるようなイメージはあったので、まさにそういうアレンジが返ってきて「想いは一緒だった!」と。

ーLittle Black Dressの魅力の一つとして、多彩なアレンジャーや作家が参加していることがありますよね。歌謡曲、J-POPのレジェンドたちが名を連ねているという。

遼:本当に環境に感謝ですね。生まれてきた曲に、似合う服を着させてあげる感覚というか。「この色が似合うな」って。一番似合う服を作ってくださる方にお願いさせてもらっています。

ーこれからはどんな人と一緒にやってみたいですか?

遼:林哲司さんに曲を作っていただくことは叶ったんですけど、筒美京平さんに作っていただく夢は残念ながら叶わなくて。最近は同世代の方々とのお仕事が多いんです。ライブのバンドメンバーもずっと大ベテランの先輩方だったんですけど、この前のワンマンは20代、30代のメンバーでしたし。外国の方とご一緒する機会も増えていて、これからは今まで私が大先輩から受け継いできたエッセンスを同時代の人たちと新しい感覚でやることに挑戦していきたいです。

INDEX

昭和歌謡の魅力を再発信する意味

―新しい感覚、というと?

遼:“チクショー飛行”とか、日本人が聞いたらちょっとダサい言葉じゃないですか。

ーあえては使わない言葉ですね。

遼:でも、日本語が話せる外国のミュージシャンからはカッコいいと言ってもらえて。“Flying Chikusho!”っていう英語タイトルをつけてくれたんです。私はチクショーという気持ちを糧に上昇していくという意味合いでつけたんですけど、外国の方からすると必殺技の名前みたいに感じるそうです(笑)。これは日本人だとなかなか気づかない感覚だなと思いました。こういうのがすごく面白いので、これからも発見していきたいです。

ー歴史性や地域性の文脈から離れたところから日本の音楽の良さを再発見するというのは、シティポップリバイバルとも通じますね。

遼:本当にそうですよね。Ginger Rootさんもそうですし。タイにすごく日本の音楽が好きだというPolycatというバンドがいて、インタビューで「日本の曲にはイントロがあって、Aメロ、Bメロがきて、サビがある。終わりかと思ったら間奏があって、2番もある。その後はギターソロもあって、大サビでもっと盛り上がるんだ! とてもエンターテイメントで面白い」というようなことを言っていたんです。私たちには当然のことですけど、気付けていない良さがまだまだあるんだなと驚きました。

ー「隣の芝生は青い」とよく言いますが、自分の庭の芝生が何色なのかは外から見てもらわないとわからないですもんね。

遼:そうなんです。その視点を持ちたいなと。そういう意味では、昭和より世界と繋がりやすくなっているので、もっともっと世界に出ていきたいです。実はデビューした頃は「日本のものが好きだから日本から出たくない」と思っていたんですよ。

でもよく考えたら、小さい頃は「岡山から出たくない、穏やかに生きていきたい」と思ってたのに、いつのまにか東京にいるし(笑)。私みたいな頑固なやつでも、新しい世界を知れば行動も伴ってくるし、いっぱい挑戦していきたいです。

Little Black Dress“PLAY GIRL”

配信日:2025年2月5日(水)

配信リンク:https://king-records.lnk.to/PLAYGIRLTW

公式サイト:https://littleblackdress.website/