INDEX

青柳いづみ、細井徳太郎、宮坂遼太郎、山本達久による朗読と音楽。剥き出しの魂たちが徘徊した第六夜

9月12日(木)の第六夜『女性視点の平家物語と永遠少女朗読、歴史ある映画館を鳴らす』と13日の第七夜『平家の亡霊の祟り、彼岸に声を届ける』は、前夜までのトークイベントとは打って変わって、パフォーマンスセッションを実施。河合監督と細井徳太郎がキュレーションした表現者たちが集結し、音楽と舞台芸術が融合した、映画館としては異例の構成によって『平家物語』を立体的に再現する試みがなされた。

武士をはじめとする男性の敗者、死者たちを綴った作品である一方で、時代に翻弄された女性たちの物語でもある『平家物語』。12日はその古川訳から、物語の最後に昇天してゆく平家の生き残りにして平清盛の娘 / 亡き安徳天皇の母、建礼門院徳子のナラティブを中心としたいくつかの場面を青柳いづみが朗読する。

本編の上映が終わり、10分間ほどの転換の時間、客席周辺の回廊をぐるぐる回る河合監督が手にした懐中電灯からは、くぐもったノイズが放たれる。

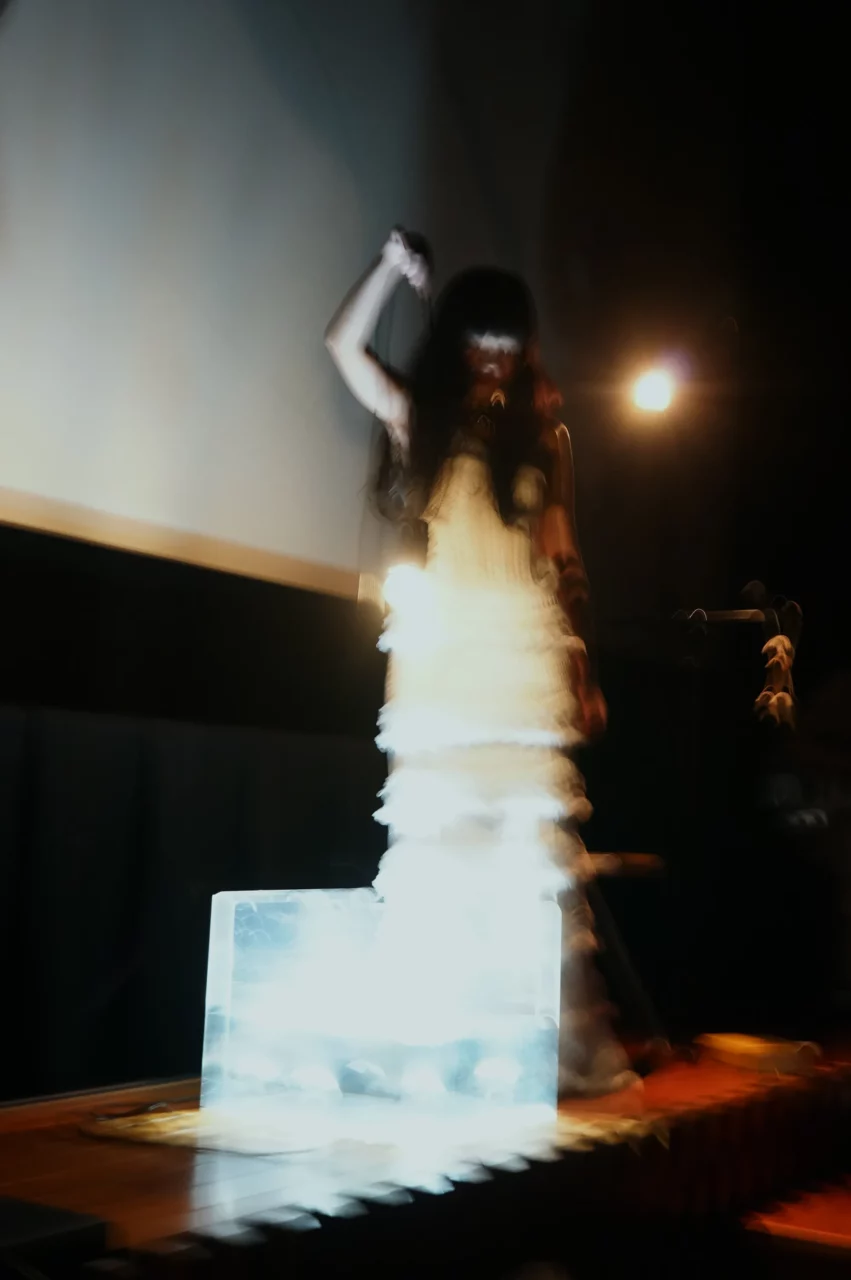

ステージ中央には白いワンピースを着た青柳、上手には白いスカートを穿き、エレキギターを携えた細井の姿がある。それは「生 / 死」という境界線を超越し、「男性 / 女性」をはじめとするあらゆる属性から解放された、剥き出しの魂がそこにある、という意図の表れであるように感じられた。

照明を最小限に落とされた場内で、河合監督と交差するように徘徊する者がいる。パーカッショニストの宮坂遼太郎だ。笠をかぶって遍路修行者となった宮坂は、手にした銅鑼の音でゆったりとしたリズムをジャーン、ジャーンと刻みながら、山のような鳴り物を、ぽとり、ぽとりと落としていく。

感情や抑揚が極力まで削ぎ落とされた、青柳の素体のままの「言葉」と「声」が、古川訳『平家物語』冒頭「祇園精舎」を読み上げる。その幻想的な風景は「首渡」において一面の蓮華のように咲く琵琶の夢へとブリッジし、そこから「水は夢を見るか」という問いを軸に「維盛入水」「三日平氏」「志度合戦」といった、平家一門の滅亡への過程で無常感を増していく物語のひと幕ひと幕が読み上げられる。青柳の傍には水槽が置かれ、そこには煌々と光る電球が沈んでいる。

少しの間を挟んで、平家滅亡後に後白河法皇と対面した平清盛の娘であり、わずか8歳で壇ノ浦に沈んだ安徳天皇の母でもある建礼門院徳子がその体験と平家の罪業が呼んだ六道の地獄を涙ながらに語る「六道之沙汰」、そして安徳天皇が「波の下にも都がございますよ」と語る祖母の二位尼に抱かれて入水する「先帝身投」の場面へと移る。そこから、安徳天皇が母の徳子を恋しがって夢枕に会いに来る「六代」や平家の一族が無惨に処刑されてゆく「六代被斬」、都を襲った大地震に地中から湧き出す名もなきものたちの声を重ねる「大地震」といった最終章のいくつかの場面が読み上げられる。朗読を終えると、青柳は水槽から電球を捧げ上げ、再びそっと沈める。

椅子の上で前のめりになり、エフェクターで幾層にも音を重ねる細井。そのギターの音は、物語が進むにつれて、花弁を撫でる風になり、燃え盛る炎になり、船を打つ波飛沫へと変化していく。

観客が固唾を飲んで3人の姿を見守る最中、後方の扉から杖をついた山本達久が静かに場内へと入る。山本は、宮坂が落として行った鳴り物の上を注意深く歩き、耳をそば立てなければ聴き取れないほどの小さな音を鳴らしながら、客席をぐるりと一周し、亡霊のようにその場からすうっと消えた。

宮坂は歩みをステージの下手で止め、音楽と化す前の音を奏で始める。細井の歪んだギターが暗闇を切り裂き、青柳はZAZEN BOYS“永遠少女”の歌詞を読み始める。原曲は1945年の情景を入り口に歌われる、戦争で苦しんだ人々の歌である。諦念や懊悩を抱えながら生きる人々の首を掴んで揺さぶる歌詞が、青柳の淡々とした声調によって、水面を打つ波紋のように場内に広がっていく。

青柳は、壇上から客席に降り立ち、細井と宮坂の演奏のあわいで発した。<探せ 探せ 探せ>と。

この歌詞の終わり際、館内を照らす明かりは河合監督が持つ懐中電灯だけとなり、スクリーンに満月にも似た穴がぽっかり空いた。壁には4人の影が重なり、闇よりもずっと深い黒が刻まれた。