INDEX

「物語は、まつろわぬものであれ」姜信子と古川日出男の言葉が感応し合う第五夜

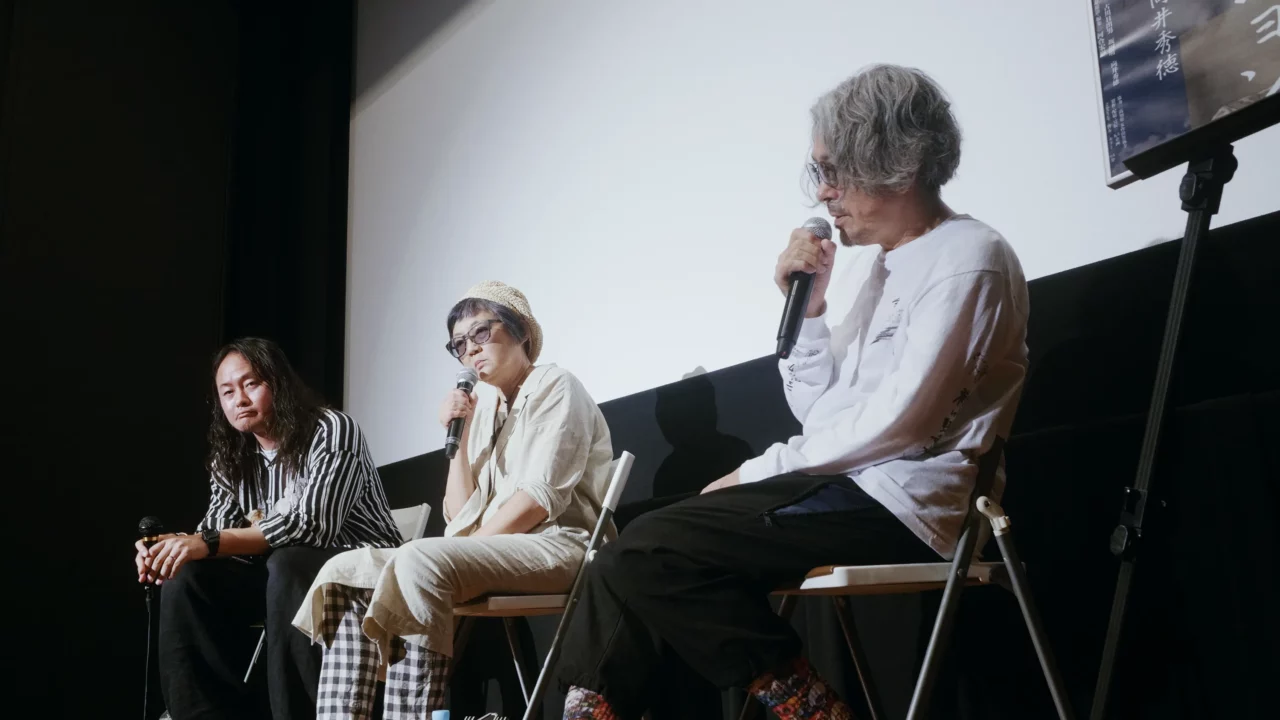

トークイベント最終日『平家のナラティブはどこにある?』には、土地と語りの関係について著述活動を続け、日本各地の芸能者とともに『百年芸能祭』というイベントもオーガナイズする作家・姜信子と、第一夜以来となる古川日出男の2人が登壇。安東嵩史が司会進行を務めたトークは、他者の物語を語ることや物語を立ち上げることについての濃厚なものとなり、50分があっという間に過ぎていった。

この日のために奈良から来場した姜は「『平家物語』は、文字の書ける人が書いたものを、文字の読める人が声をあげて読んだもの。それを文字の読めない人が受け取って、念仏聖や高野聖、比丘尼といった人たちが声で物語を運んでいく時に、どんどん物語が作り替えられていく。彼らが旅した風土に合わせて、草や木のように物語が生い茂っていく。だから、テキストを破壊するように、塗り替えるようにして、新しい、声で語られる『平家物語』が日本中あちこちで語られていたかもしれない」と語る。

さらに「例えば『平家物語』の南都(奈良)焼き討ちのくだりでは、平家の上流階級の人たちはの名前は記されていますよね。でも、特に弱い者たち、名もなき人たちは名前も記されないまま焼け死ぬ。恐らく文字には残されていないけれども、その焼き殺された人たちの物語を運んだ念仏聖もいたかもしれない。無数の物語が『平家物語』からスピンアウトしていたかもしれない。出来上がっては破壊されて、出来上がっては破壊されて……『諸行無常をくりかえす』、それと同じようなことが物語でもずっと起こってきたかもしれないですよね」と、人々の歴史と物語のあり方を考える。

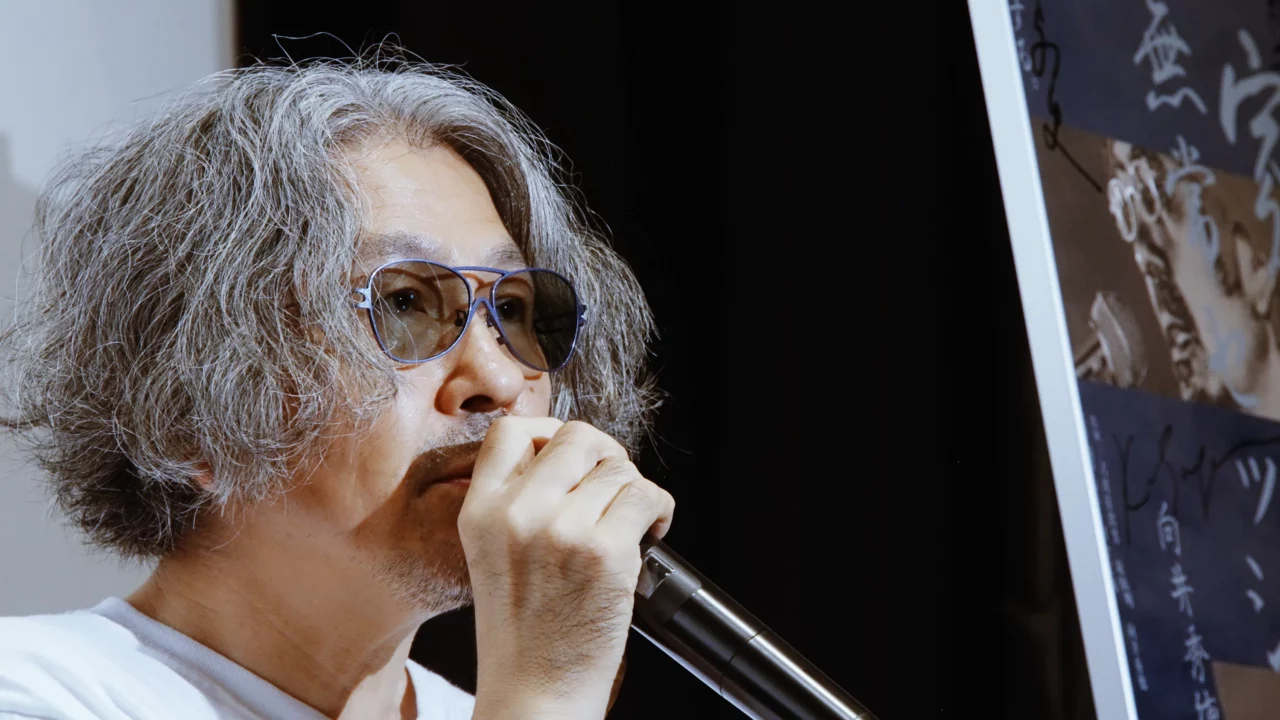

姜の考察に耳を傾けていた古川は、「言葉自体は『盛者必衰の理をあらわす』とありますけれども、元々の仏教用語では『生きる者は必ず衰える』つまり『生者必衰』だったんですよ。それが語られている内に『盛者必衰』でOKという感じになった。どっちでもいいんです。過去の色んなテキストが入ってきて、それに救われた人の気持ちも混ざってきて、両方まとめて物語になった。それを聞いた人たちがどんな感情を抱いていたのかはわからない。それでいいんですよ。そういう1人ひとりの心に働きかける力のあるものが、本来『歌』とか『演奏』と呼ばれるものなんだと思います」と述べた。

また、本作の初日上映後に行われた打ち上げの後、向井と共に新宿の路上で朗読とギターのセッションを披露したことを打ち明け、「マイクも何もない状態で5曲やったんですけど、途中で何かが変わったんですよ。その時に『ここは新宿三丁目の路上だけど、賽の河原だな』って思ったんですよ。自分のいる場所を賽の河原に変えられないんだったら朗読なんてしない方がいいし、ある種のものを作る仕事っていうのはその場が賽の河原になるだろうと思ってやっている。それができない人たちが、実際にガザとかウクライナとかを賽の河原にしようとしているんですよ」と断じた。

姜は「私のルーツは朝鮮半島にありますけれども、おじさんが済州島出身なんです。そこでは、植民地支配からの解放後、1948年に『四・三事件』という大変な事件がありました。済州島の民が『こいつらは全員アカだ。ローラー作戦で殺してしまえ』ということで虐殺されたんです。その中を命からがら逃げてきた方がいるんですけれども、そういう人はまず、話をしません。亡くなる数年前にようやく自分が何を経験したのか話してくれたのですが、『島に行っても誰も信じるな』『済州国際空港に降り立つな、敷地の中に当時殺された人たちが埋められていて、飛行機が着陸するたびに彼らの骨が踏み躙られているから』と。人間の骨が埋められて、最後まで残るのは歯なんだそうです。そのことを知って、済州島の土を踏むたびに、カタカタカタって歯がぶつかるような感覚が足元から立ち上ってくるんです。済州島の人たちはその音を聞いて生きているけれど、その人たちは語らない。そこに空白があるんですね。その物語の空白を受け取って、語れない人たちの声を受け取って、どうやって放つのか。物語を盗むんじゃなくて、語る言葉を持たない人たちに成り代わって、依代になって声を放つのか。念仏聖や比丘尼といった人たちだけでなくて、現代の語り手、あるいは書き手である私たちにも突きつけられ得ていると思うんです」と語る。

そして、「物語を語るなら、まつろわぬ物語を語りましょうよ。与えられた物語なんか必要ないので、まつろわぬ魂で、自分の声を放とう、自分で語り出そう。別に壮大な物語なんか語らなくていいんです。与えられた物語に対して違和感を持ち続けるだけで、まつろわぬ魂というのは、自分の中に宿りますから。『物語は、まつろわぬものであれ』」と呼びかけた。