これは、覚悟しておいた方がいい。かなり楽しい。TOKYO NODEにて開催中の『デザインあ展neo』は、子ども向けの展覧会かと思っていたが、実際は「訪れた人を誰であろうと子どもにしてしまう展覧会」であった。

INDEX

子どもはもちろん大人も楽しい、「動詞」の体験型展示

『デザインあ展neo』は、NHK Eテレにて放送中の子どものためのデザイン教育番組『デザインあneo』を展覧会化したもの。これまでに2期にわたって開催され、累計116万人を動員した『デザインあ展』をコンセプトはそのままにテーマをアップデートし、歴代最長会期(2025年4月18日(金)〜2025年9月23日(火・祝日))で開催される。体験型のコンテンツが多いため、混雑度が鑑賞のクオリティに大きく影響すると思われる。会期が長いとはいえ、後半は混雑するのが展覧会の常なので、できるだけ早めの来場がおすすめだ。

この展覧会のテーマは日常的な「動詞」である。来場者は「あるく」「たべる」「もつ」など、ものすごく普通のことをするだけなのに、そこからヒョコッと顔を出す気付きはどれも鮮烈で、知性を強く刺激するものだ。開幕に先駆けて開催された内覧会にて、地域の子どもたちが会場に放流される瞬間を筆者は目撃したが、子どもはもう大はしゃぎ間違いなし。でも実のところ、大人にこそこういう機会は重要なのではないだろうか。モノの見方が凝り固まっていればいるほど、それがほぐれた時の快感は大きいはずだ。

INDEX

積み木や画面操作で「たべる」を再発見する

それでは、個性豊かな展示の中からほんの一部をご紹介しよう(会場にある35作品のどれもが発見に満ちているので、ピックアップするのが本当に難しい……)。まずは冒頭の「あるく」エリアを抜けた先、「たべる」エリアに注目だ。

『オノマトピース』は食感を表すオノマトペ(擬音)の木製ボールを、丼もの、串もの、手巻き寿司などの食べ物のフォーマットに自由に当てはめる「新感覚の積み木遊び」である。私たちの言葉に食感の擬音がこんなにたくさんあることに改めて驚くし、自分の中に「ココはこの音しかないでしょ!」という妙に強いこだわりがあることにも驚く。さすが人を動かす三大欲求の一つ「たべる」。気づけば手をのばし、夢中になってボールを探していた。個人的には、このあたりから脳の若返りが止まらなくなった実感がある。

「ぷち」で埋め尽くしたかったのに、時間がなくて「ぷる」「ぷり」「もち」らで妥協してしまった。素材を想起させるジャストミートな音を追求するもよし、逆にトンチンカンな音を集めてゲテモノを創作するもよし。2、3文字の擬音だけでこんなにイメージが掻き立てられるなんて、私たちの食い意地は相当なものである。

さらに食欲を直に刺激する『おいしそう⁉︎』という作品も。手元のボタンで料理の固さ / 厚み / 焼き加減などを操作して最適なバランスを見つけ、「おいしそうな画面」をつくるというものだ。調節する項目の中には「角度」「ズーム」といった見せ方に関するものもある。確かに、おいしく作りさえすればおいしそうに見えるかといえば、必ずしもそうとは限らない。他者に何かを伝えるためには絶え間ないトライエンドエラーが必要なのかもしれない。

ちなみに、会期中の虎ノ門ヒルズのレストランでは本作とコラボレーションした展覧会オリジナルメニューが登場する。詳しくは後ほど。

INDEX

「すわる」のヘンさに気づく

「すわる」に関する展示も興味深いものが多い。写真右手の『学童イスのゆめ』は、教室でお馴染みの学童イスが将来どんなイスになりたいか語り合っている、というコンセプト。2人掛けのベンチや、社長イスに、ロッキングチェア、ブランコまで……自由に進化した学童イスの姿はユーモラスで、子どもたちへのエールのようにも捉えられる。

左手の『すわらない世界』は、人が「座る世界」と「座らない世界」の風景を描いた2枚の絵を見比べる作品。特に中央付近の歯医者さんエリアが可笑しいので注目してほしい。

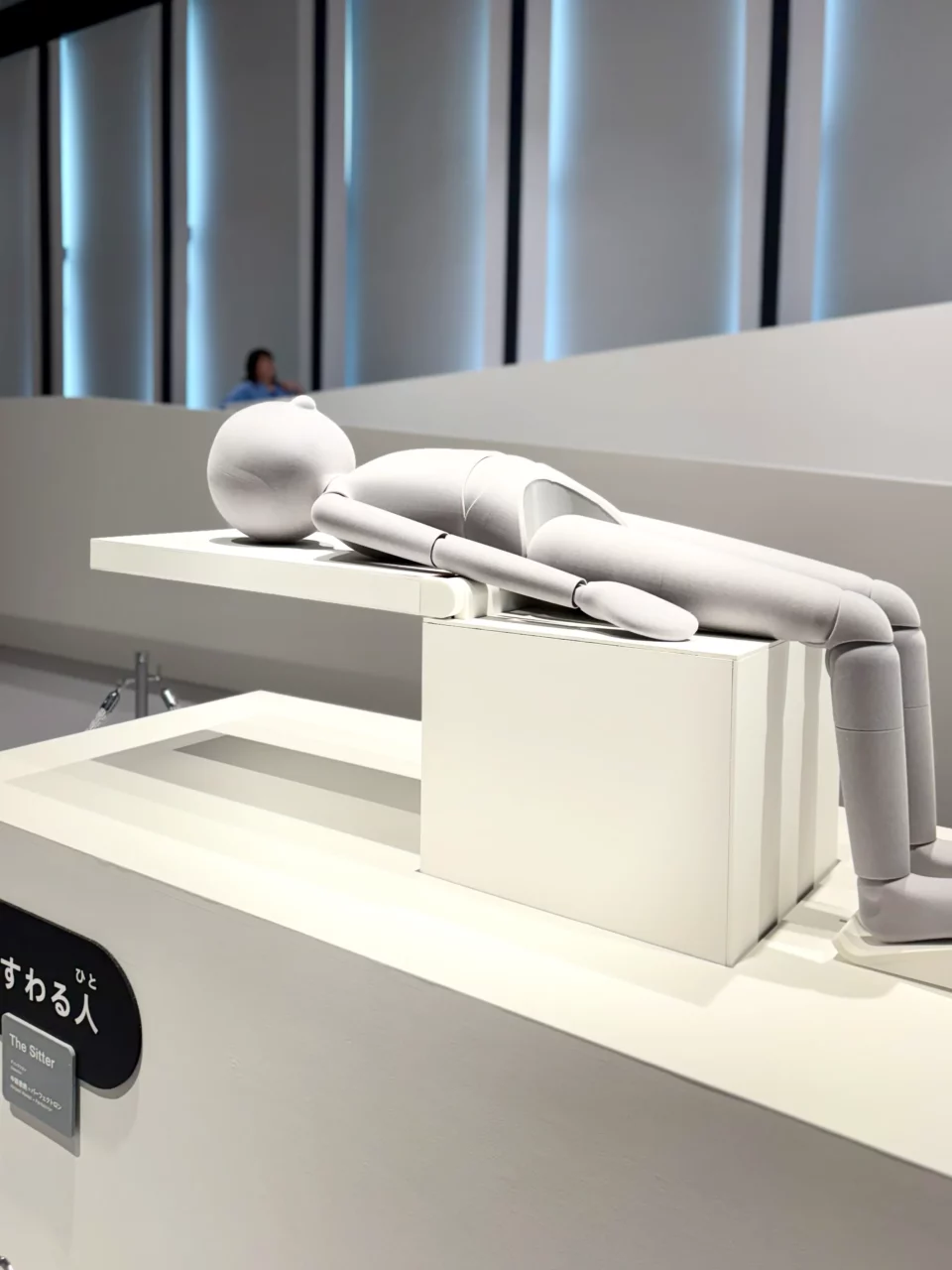

思わず見入ってしまうのは、動く立体作品『すわる人』だ。座面が上下したり、背面の角度が変化したり、絶え間なく形が変化し続けるイス(?)に人物が座っている。シャッターを切ったこの瞬間って、人物は果たして「座っている」のだろうか。立つ〜座る〜寝るそれぞれの境界が曖昧になり、全ては角度調節でしかないのだとハッとさせられる。今度から「寝てないで起きなさい」と言われたら「背もたれを0度にして座っているだけだもん」と言い返せそうである。

『えらそうなイス』では、会場を見渡す高い位置に設えられた玉座に座り、偉い人の気分を味わうことができる。やってみるとやはり気分がいい。が、横のスロープに並んで順番待ちしている次の人がやけに気になる。これが、玉座を狙われていると疑心暗鬼になる権力者の気持ちなのだろうか……。

INDEX

「すてる」「はなす」「もつ」……まるで動詞のテーマパーク!

展示室の奥へ進むと、そこは動詞のテーマパークである。ほぼ全ての作品が体験型の「遊べる」作品なので、臆せずどんどんチャレンジしていこう。例えば写真手前の望遠鏡のような作品『のぞくをのぞく』は、覗きこむと自分自身の目が向こうから覗いている、というニーチェもびっくりの望遠鏡で、双方向に観察しながら観察される奇妙な体験ができる。自分の目の色や、まつ毛の生え際、今日のアイシャドウのラメの粒なんかをじっくり見つめるのはなかなかに新鮮だ。

会場内でも一際目立っているのは「すてる」エリアの作品『るてす』。ファンが巻き起こす風を利用して、天井に設置されたゴミ箱へ重力に逆らってゴミ(袋)を捨てるという体験装置だ。けっこう難しくて、ゲームとしてひとしきり夢中になってしまった後に「もし捨てるのがこんなに大変なんだったら、ゴミの量もさぞ減るだろうな」と思った。そうか、ポイ捨てが世の中からなくならないのは、放り捨てるその行為が「楽だから」なのか。そう意識するとなんだか情けない。ならば反対に、むやみに捨てないことの難しさをゲームのように楽しむことは出来ないだろうか?

「はなす」エリアにある『わかりましたの練習』は、言葉のイントネーションが引き起こすイメージについて考えさせてくれる作品。文字パーツを自由な高さで並べて「はなす」ボタンを押すと、機械音声がその調子で「わかりました」としゃべってくれる。自然なイントネーションを一発で導き出すのはこれまた意外と難しく、違和感のあるイントネーションだと、笑えるほど「わかった」感じがしない。人に物事を伝えるためには、どうも途中で上がって(発見)最後に下がる(定着)音の流れが必要なようだ。会話では、言葉そのものの意味に加えて、音の動きが大きな役割を果たしていることが分かった。対面なら、さらに表情や仕草の持つ情報もそこに加味されるだろう。日々私たちはなんて高度で複雑なやり取りをしているのだろうか。

「もつ」のエリアにある、バラエティ番組で見かける電極棒のような『もちはこびトライアル』は、持つという動作の繊細さを味わう体験型作品。持ち運び中にパイプに触れる(ミスする)と、その瞬間に「あ!」と音声が鳴り、頭上のランプが赤く点灯する。すると挑戦者はそれに動揺して、さらなる「あ!」が引き起こされる……という、強い精神力を求められるアトラクションでもある。なお、ゴール後には妙に冷静な声で「あなたは〇〇回触れました(デデーン)」と成績を教えてもらえる。己の弱さを痛感する瞬間である。

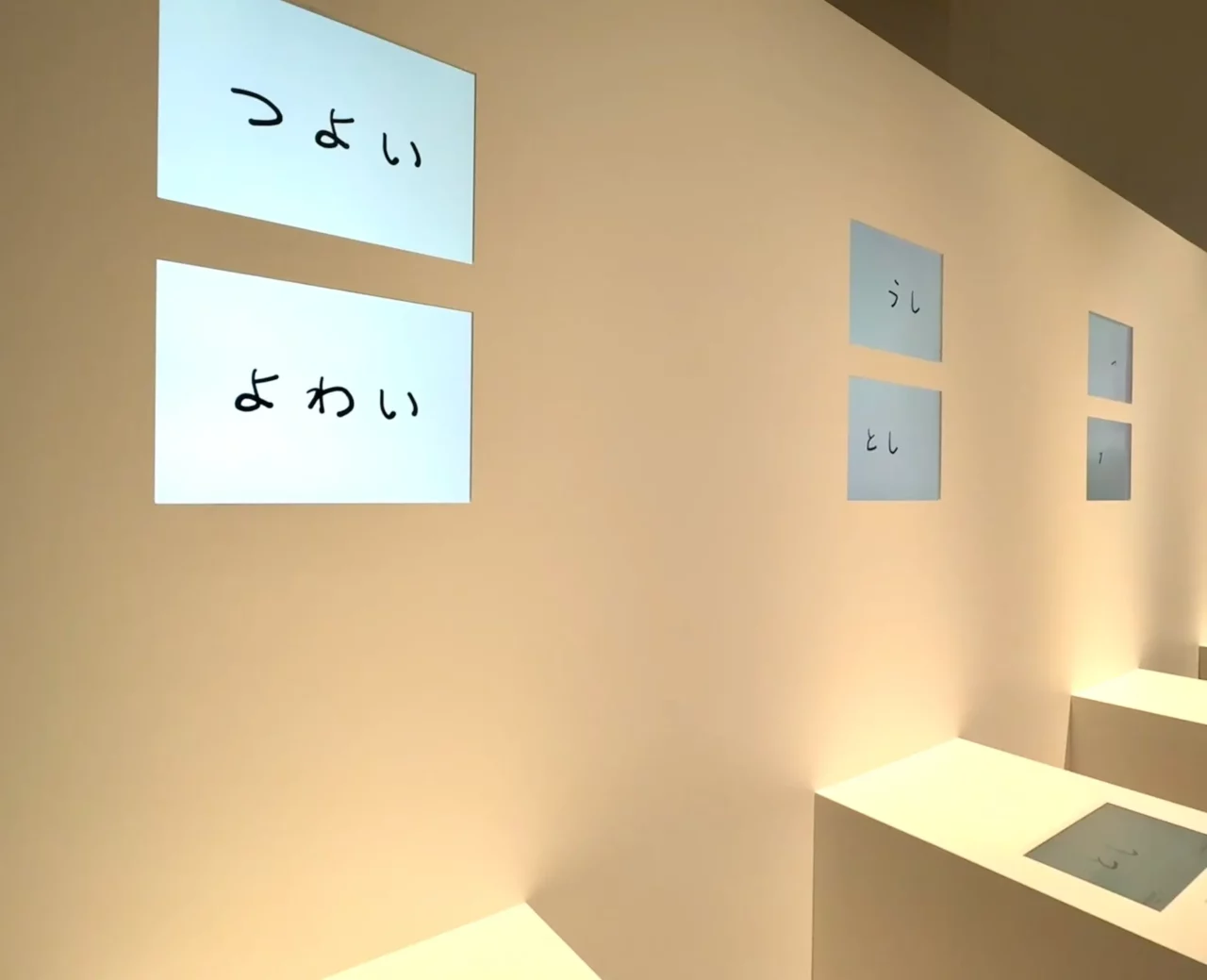

「かく」エリアの作品『かくかくじかじか』も非常に面白かったのでご紹介しておきたい。手元のモニターにタッチペンで指定された言葉を書くと、自分自身の文字が分解 / 再構成されて、全く異なる言葉がモニターに浮かび上がる、というものだ。筆者は「よわい」と書いたつもりが、画面にはそれと同時に「つよい」と文字が書かれていき、あまりの不条理につい「あっ!?」と声が出てしまった。どうも「わ」の1パーツが「つ」として暴走したらしい。文字のひとつひとつは約束事通りに並べた線や図形の集まりなのだということを、この作品を通じてあらためて実感した。

INDEX

自分の見ている世界と他者の見ている世界は異なる

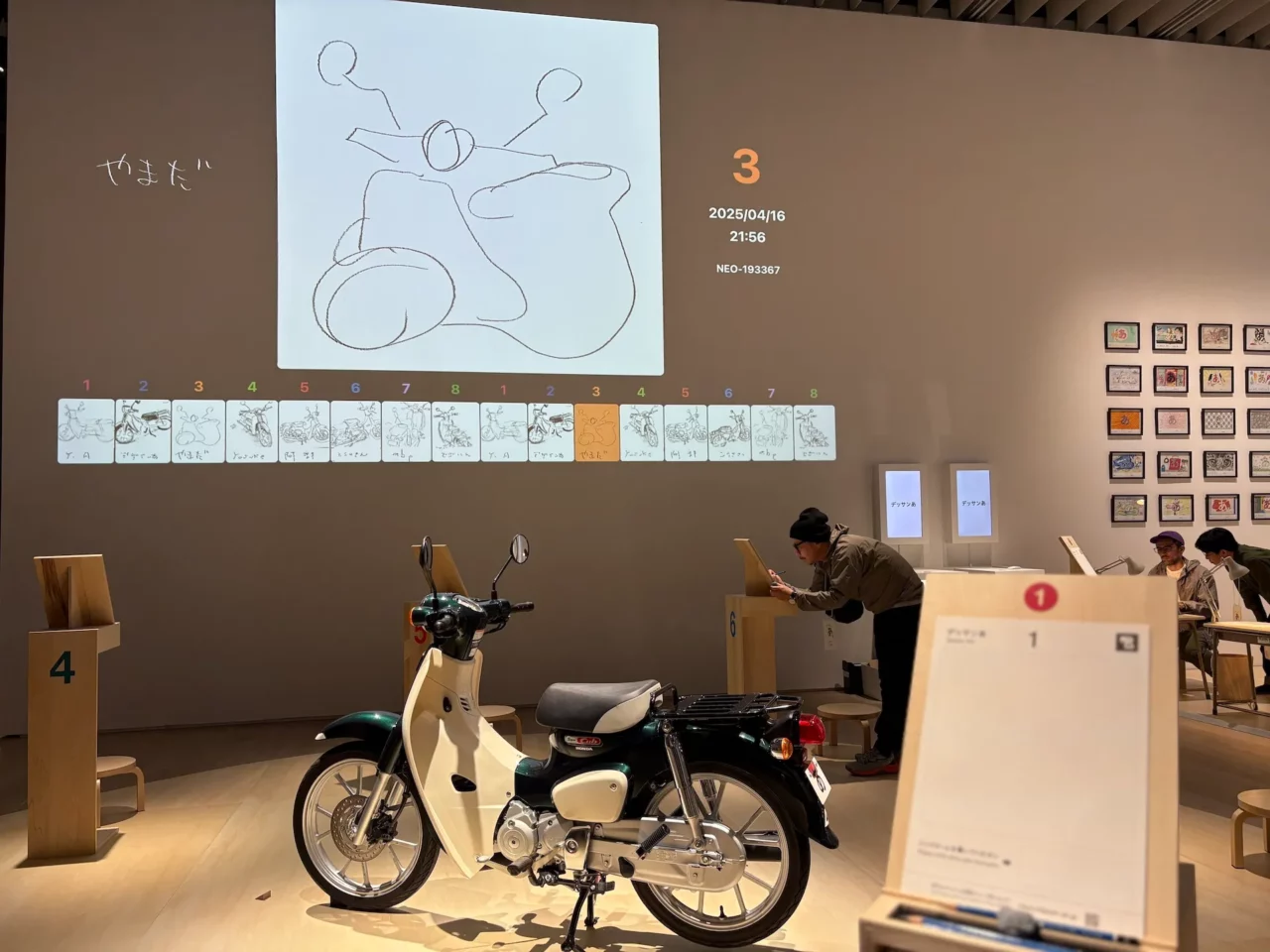

TV番組『デザインあneo』の人気コーナー「デッサンあ」を、実際に会場で体験できるコーナーも。複数人でモデル(今回はバイク)をぐるっと取り囲んで、それぞれが全力で目の前のモデルをデッサンするという美術教室のような趣のコンテンツである。描いたデッサンは背後の大スクリーンで上映され、他の人が描いたものと見比べることができる。そして本作の学びは、まさにその「見比べる」ところにあると言えるだろう。

絵の上手い下手は全く関係ない。そこにあるのは、同じ人間どうしが同じものを見て描いているはずなのに、根本的に捉えているものが違うという事実だ。見る角度によってモノの形が劇的に変わるのもそうだし、描く人によって優先順位の付け方や表現方法はまるで違う。自分の見ている世界と他者の見ている世界は異なるのだと、実体験を通して思い知ることができる企画だ。美術の授業とは本来、いかに上手く美しく描くかではなく、こういうことを知るためのものなのではないか……と思う。