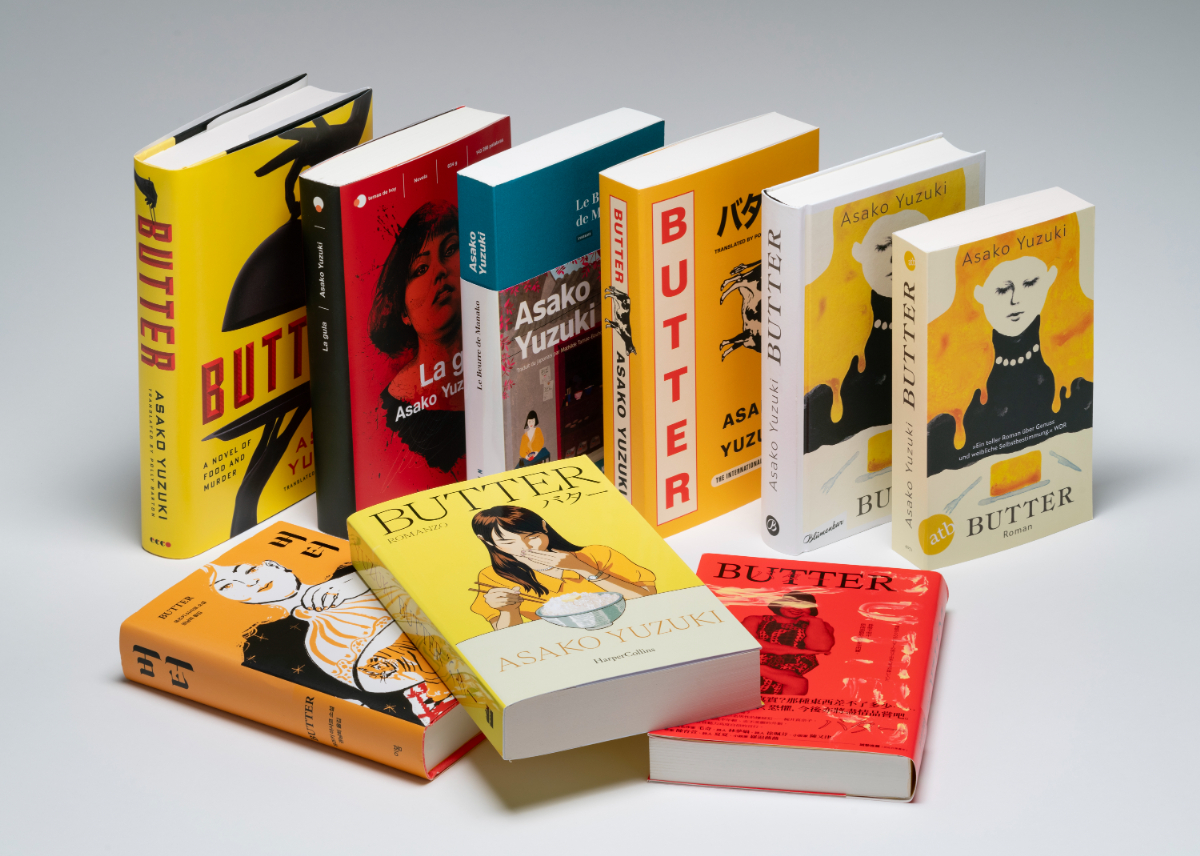

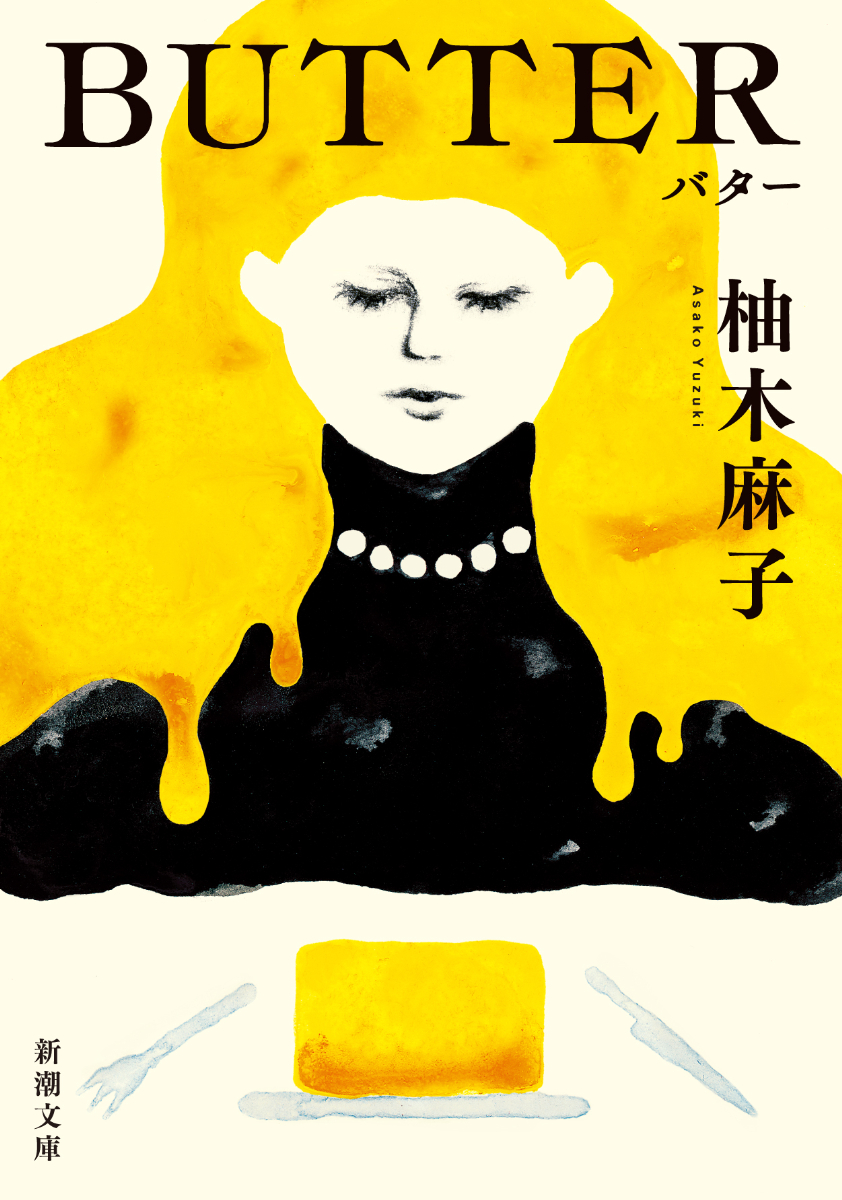

世界35カ国で翻訳が進められる柚木麻子の小説『BUTTER』(新潮社)。2024年に英語版が刊行され、イギリスで26万部超、アメリカで10万部超のベストセラーになり、イギリスの大手書店チェーンが選ぶ『Waterstones Book of the Year 2024』を日本人として初受賞した。

今、海外では日本語文学がブームだと、柚木は話す。そうした人気が後押しとなり、イギリスでは6都市を巡るオーサーズツアー(著者によるPRイベント)に招かれ、オックスフォード大学でも講演。インド、香港など世界各地を訪れている。日本での刊行から8年、『BUTTER』とともに世界を旅する中で感じたことから、本著がテーマとする「生きづらさ」から考える、自分にとっての心地よさの「適量」についてまで、たっぷりとお話をうかがった。

INDEX

『BUTTER』は英語圏だと「穏健な」フェミニズム文学

─小説『BUTTER』が刊行されたのは、2017年。東京大学の田中東子教授が「フェミニズムに対する一般的な世論にはっきりと変化が現れ始めたのは2017年になってから」(※)と発言されるように、世論に変化が現れ始めたときでした。私自身も当時『BUTTER』を読み、フェミニズムの気づきを与えてくれた大事な一冊だと記憶しています。

※『メディアにおける女性の未来 ジェンダーの視点から再考するポピュラー・メディア』より。

柚木:ありがとうございます。

─2020年に文庫版が刊行された後、イギリス、フランス、イタリアなど現在は35カ国で翻訳が決定。各地で講演会を行われるなかで、海外での反響の大きさを肌で感じましたか?

柚木:生きているうちに、どれだけ努力をしても日本でこんなに人気が出ることはないだろう、と思うほどでした。なんて言うのか、「パラレルワールド」に入ったかと錯覚するほど。

インドに行ったときに、写真を撮ってくれっていう人だかりができてしまって、サインの行列が止まらないんですよ。手が痛くなるくらいサインをしました。

─どのようなことが印象的でしたか?

柚木:いろいろありますが、男性のファンが多いことに衝撃を受けました。日本だと、女性のための文学みたいに思われているかもしれないですが、英語圏だと「男性の生きづらさ」についても考えているいわゆる、「穏健な」フェミニズム文学、というとらえ方がされているようです。

ただ、これだけ人気を得られたのは私だけの力じゃなくて、英国で日本文学がブームであることと、翻訳をしてくれたポリー・バートンさんの力も大きいです。

東京都出身。2008年、『フォーゲットミー、ノットブルー』でオール讀物新人賞を受賞。『フォーゲットミー、ノットブルー』を含めた連作集『終点のあの子』で作家デビュー。2015年、『ナイルパーチの女子会』で山本周五郎賞を受賞。主な作品に『私にふさわしいホテル』、『ランチのアッコちゃん』、『伊藤くんA to E』、『オール・ノット』など。

─ポリー・バートンさんは日本文学の翻訳者。津村記久子さん『この世にたやすい仕事はない』の英訳でペン翻訳賞を受賞、松田青子さん『おばちゃんたちのいるところ』で世界幻想文学大賞を受賞されるなど、注目を集める翻訳者のひとりです。

柚木:日本でも、岸本佐知子さんや斎藤真理子さんが訳されている本なら読んでみたい、という読者がいるように、ポリー・バートンさんは英語圏ではカリスマ的人気を獲得されています。海外の講演会でも、いちばん多かった質問は「アサコはポリーと会ったことがあるの?」でした。ポリーさんが訳した本なら間違いない、と思って読んでくださった方も多いと思います。

INDEX

日本の40代女性作家の本を読むのが「カッコいい」

─日本文学ブームという話もありますが、若手では村田沙耶香さんや松田青子さん、ベテラン勢でも小川洋子さんや金井美恵子さんといった幅広い世代の作家の本が海外で読まれているんですよね。

柚木:そこがおもしろいですよね。多和田葉子さんや小川洋子さんみたいな、世界規模で知られている一世代上の作家だけじゃなくて、40代くらいの日本の女性作家の本を読むのがカッコいいみたいな感じがあるんですよ。

─そんなの知ってるんだ、みたいな。

柚木:もともとは村田沙耶香さんが火付け役だと思うんですけど、『コンビニ人間』の感想として、日本のコンビニってこんなにたくさん仕事があるんだっていう新鮮な驚きがあったと思うんです。私の『BUTTER』の場合は、いちばんのびっくりポイントって、週刊誌で役職がある女性の正社員が「いない」というところ。出版社の方に取材して書いた事実なんですけど、この描写には「ほんとの話?」って何度も聞かれました。

─日本の状況は、海外から見たら歪だということですよね。

柚木:日本って、やっぱり独特な文化なんだと思います。今、松本清張さんの『点と線』というミステリー小説がイギリスで読まれているんですけど、そもそもイギリスの人たちの理解が追いついてないところがあって。『点と線』は駅のホームでおこる事件で、列車の到着時刻がトリックになっているんですね。でも、イギリスの人からすると、時間通りに列車が来るなんて奇跡だから「偶然に賭けた殺人なんじゃないか」くらいに思っている人がいるんですよ。私からしたら、いやいやいや、って。

─列車の到着時刻から計算された、ガチガチの殺人ですよね(笑)。

柚木:ほんと、ガッチガチに殺すつもりですよ。「時間通りに来るなんてあり得ないでしょ?」って言われるんですけど、日本では1分でも列車の到着が遅れるとお詫びの連絡があるって言うと、もうみんなびっくりです。『コンビニ人間』も日本の文化を知るみたいなところもあって、書かれていることがほんとなのか検証するために日本に旅行する人もいるらしいです。たぶん、日本文学との距離がすごく近いんだと思います。

─本を読む人の数も多いのでしょうか?

柚木:本を読む人数は多いですし、読む人はめちゃくちゃ読むと思います。ドイツでとくに感じたのは、格差はひどいと思いますがお給料をきちんともらっていて、休みも日本に比べてたくさんあるから、本を読む時間がある。書店に行くとどこも混雑していました。日本では本を買うことすらきつい状況になっているし、お休みが少なすぎて本を読む余裕がないですよね。それは、政治にも問題があると思っていて、最近の私はお休みと給料のことをずっと考えています。

INDEX

日本文学ブームと読書会文化の親和性

─先ほど「日本の女性作家の本を読むのが“カッコいい”」という風潮があるとお話されていましたが、『BUTTER』はどういう文脈で読まれているのでしょうか?

柚木:日本とは売り方が違って、海外では「フェミニズム小説」として売られています。たぶん、私が日本で「フェミニズム」という帯を取ってもらったのは、エッセイで一度だけ。セールスのことがあるのはわかっていますが、万人に受け入れられやすいヒューマニズムという表現に変換されることが多いです。

ですが、イギリスでは完全にフェミニズム&クール売りでした。コピーは「フェミニズムとマーガリンは嫌いなの」という、物語にも出てくるセリフの1行のみ。ドイツもアメリカも、そうでした。

─その1行が、海外の方にとってのクールなんですね。

柚木:私としては、おもしろセリフとして書いたつもりなんですけど、日本ではあまり笑われなかったんです。でも、イギリスだと大爆笑。皮肉が大好きなので、フェミニズム小説でタイトルは『BUTTER』なのに「フェミニズムとマーガリンは嫌いなの」って言うのが、イギリスの人からすると意地悪で最高におもしろいっていう反応でした。どこの都市に行っても「このセリフを言ってください」とオーダーされるので言うと、ずっと笑ってくれます。

─文化の違いが、そういうところにも現れるんですね。

柚木:笑うポイントも違えば、「男性の辛さを描いている」っていう読者の反応も違いましたしね。あと、日本だとジャンル分けが細かくて、ミステリーや純文学、エンタメ小説などいろいろあるので、私の小説は日本だと「エンパワーメントされる」ってよく売り出していただくんですけど、人によってはすごく不安になる話かもしれないと思っていて。ジャンル分けが難しいんです。

─映画の「感動作」みたいなことと一緒ですよね。わかりやすくコピーを付けるけれど、物語は簡単に区分けできない。

柚木:それが、海外では「novel(小説)」のみ。海外の方は、ジャンル分けされていないものに耐性があるんだなと思いました。あとは、そもそもの設定として、犯人に刑事や記者が取り込まれていく話が大好物なんですよ。そういう土壌も大きいですね。

小説をたくさん読んでいるつもりですが、日本で喋っていると「まだまだ勉強が足りないな」「知らないから話題に入れない」って思うことがあるんですけど、海外に行くと「本好きだったら誰でも盛り上がれる!」という状況なんです。それが、読書会が人気な理由かなと思いました。

─読書会(ブッククラブ)があちこちで催されていると聞きます。

柚木:『BUTTER』も読書会がすごく人気なんです。日本だと、読書好きじゃないと参加できないイメージがありますけど海外は本を読んでさえいればOK。感想を伝え合うことに重きが置かれています。大昔から脈々と続いてきた読書会の歴史があって、みんなが参加しやすいんですよね。映画でも、言いづらいじゃないですか。モノクロ映画を観てないくせに叱られたらどうしようって。

そういう、本を読んでいるから偉いみたいな感覚があまりないんだと思います。わいわい話すのが楽しい。読書会の様子を映したSNSを見るのが好きなんですけど、手がベタベタするお菓子を食べながら『BUTTER』を読んでいたり、見たことない形の寿司を、めちゃくちゃな箸の持ち方で食べながら読んでたり(笑)。これくらいカジュアルだったら、私たちでも読書会ができるって思いますよね。

INDEX

『BUTTER』登場人物の生きづらさから考える、それぞれにとっての心地よさ

─日本では実在する事件をフックに話題になっていた印象がありますが、個人的には「自分にとって心地良い生き方とは何か」ということを梶井真理子(カジマナ)、里佳、怜子という3人の登場人物を通じて考えさせられました。それは、3人それぞれにとっての心地よさの意味が違うからで、とても魅力的ですよね。この違いについて、どう人物設定を考えられたのでしょうか。

柚木:すごくうれしい質問です、ありがとうございます。よく「今辛さを感じているすべての女性にメッセージを」と聞かれるんですけど、すごく考えちゃって。作家なのでそういう言葉があったらいいんですけど、ないから小説を書いているところもあるので……。こういうフェミニズムと女性の人権について書くと、全女性を救う優等生の振る舞いを求められる。それが苦しくてフェミニストと名乗りづらい方もいるでしょうしに。つらい人に「本を読んで」とは言えないので……うれしい質問です。

なんだろう、里佳にとっての心地よさは出世だと、本人は思っているんですよ。

─週刊誌の記者として、独占記事を取り付けて出世を貪欲に狙っていますもんね。

柚木:出世したら心地よくなれるって、勘違いしているんです。でも、そうじゃない。彼女は「父親の死は自分のせいではないか」と思っているので、そこに向き合うことが彼女にとっての心地よい生き方につながると思います。具体的には、一人で死ぬことは怖いことではないし、死ぬまで一人でも豊かに暮らしていけることを知ること。父親の生き方を自分がやってみて「不幸じゃない」と知ることですね。きっと、彼女は独立をしたほうが幸せなのかもしれないです。

─料理が得意で、里佳とは相対して家庭に憧れを持つ親友の怜子はいかがですか?

柚木:怜子の場合は、親に対して複雑な気持ちがあるので、家族を作ることが自分の心地よさだと思っています。でも、実は彼女の心地よさは、自分を性的に消費しない、ひとりの人間として見てくれるパートナーや友人に囲まれることです。なので、家族という形に玲子はこだわるけれど、怜子の心地よい生き方は家族でなくても可能なんだと思います。

そして、カジマナは、女性には背を向けて、男性にチヤホヤされることが自分にとっての心地よさだと思っています。

─結婚詐欺の末、男性3人を殺害したとされ東京拘置所に収監されている美食家のカジマナ。男性に尽くすよろこびについて、何度も語っていますよね。

柚木:世の女性たちが苦しんでいることと自分は関係ない状態である、っていうことが彼女にとっての心地よさだと彼女自身は思っているんですけど、実はカジマナが心からやりたいのは、おいしい料理で女たちを「おいしい! おいしい!」って言わせることなんです。男たちの腹を満たしたいわけじゃない。男たちから吸い上げてきたお金で女たちをもてなしたい、そこにはきっと母親も入ってくると思うんですが、女たちを興奮させて「さすが、カジマナ!」って言われたいんです。だから、自分の勧める料理を言われた通りに食べてくれた里佳のことを、カジマナは大好きだったと思います。

─獄中での会話を通して、カジマナは里佳をもてなしているんですね。

柚木:そうです。でも、料理を作れないから、話すしかない。料理好きにとって、料理を作れない状況ってものすごくストレスなので、カジマナは里佳にうっぷんをぶつけていた。でも、そのうちに本当に食べてくれるからうれしくなって、里佳のことを親友のように思っていたと思います。

ただ、里佳が怜子のことを大事に思うようになってから、怒っちゃって。「こいつ、マジでひどい目に遭わせてやるんだ」っていうところからですよね。でも、里佳みたいに、実際に自分が勧めたものを食べに行って、自分の言葉で感想を教えてくれる友だちって今後現れないと思います。

─印象的だったのは、ルッキズム的な部分でもそれぞれ心地よさの軸が違いますよね。

柚木:やっぱり、それぞれバックグラウンドが違うので、心地よさも違いますよね。里佳は、そもそも美意識が低い。むしろ、自分の魅力に居心地の悪さを感じています。カジマナは、自分のことを美しくないとは一切思っていなくて、彼女の美の定義は「豊かであること」なんですよね。豊かな女性であることが美しい。実はルッキズムからいちばん自由なのは、カジマナなんです。

─たしかに、世間からとやかく言われようとも、彼女は自分の美の信念をしっかり持っていました。

柚木:里佳はスラッとして身長が高く、女子校では「王子様」的存在だった。でも、太っちゃうことでカジマナがこれまでどういう視線を向けられてきたのか、自信を保つとはどういうことなのか、だんだんとわかってきます。なので、もしかしたらルッキズムでいちばん悩むのは怜子かもしれないですね。自分と周囲の視線のギャップで苦しんでいる。