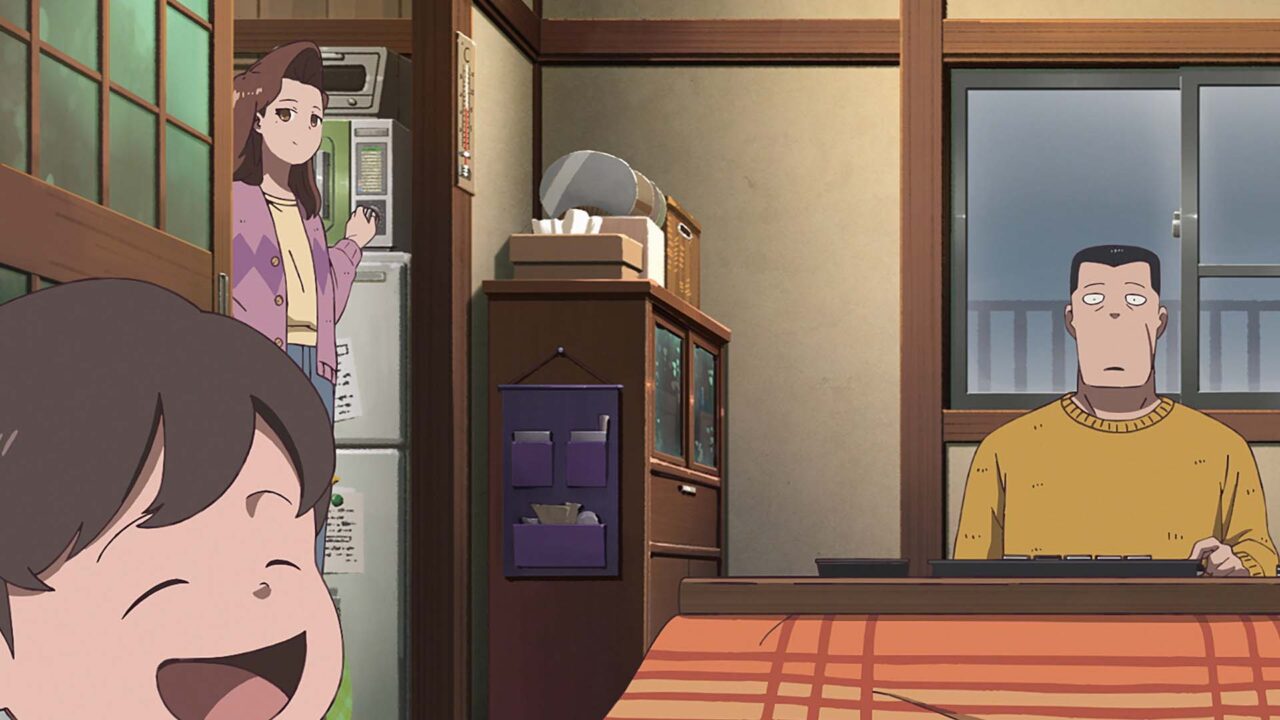

2021年に放送され、話題となったアニメ『オッドタクシー』の監督・木下麦と脚本・此元和津也。この2人が再びタッグを組んで手がけるのが長編オリジナルアニメーション『ホウセンカ』だ。年老い、病に伏せながら独房に収監されている元ヤクザの老人、阿久津。彼の側にある一株のホウセンカは、なぜか喋る。なんでも、生まれたての子どもと死ぬ間際の人間には声が聞こえるらしい。ホウセンカとの会話から、阿久津は回想をはじめる。バブルやヤクザといったモチーフが登場しながらも、あくまで淡々と、丁寧に描かれていく阿久津の過去。その積み重ねから、ドラマが立ち上がってくる。

阿久津の声を担当するのは小林薫。ホウセンカはピエール瀧。閉じられた空間での2人のやり取りは、物語を強烈に推進させる。他にも戸塚純貴、満島ひかり、宮崎美子など、豪華な面々が集結。そして、音楽はceroが担当し、この作品に色を添えている。

今回、小林薫、ピエール瀧両名に、声優という仕事の難しさ、昔の日本映画から今作に通底するもの、数字が求められる時代に「無償の愛」を描く意味について話してもらった。当初、監督に「この映画、誰が観るの?」と尋ねたという小林。完成した作品を観て、その胸中にはどんな願いが生まれたのか。

INDEX

死に際の老人と喋る花の演じ方。人ではないホウセンカのイメージは「宇宙人」

ー今回は2人きりでの収録だったそうですね。

小林:主人公の阿久津は今際の際で独房にいるから、ホウセンカと2人だけのシーンばかりなんですよ。他の登場人物たちは関わってこないから、監督さんも2人の掛け合いでやった方がいいと思ったんでしょうね。

ピエール瀧:「今日は小林さんと収録です」と言われてスタジオに行って、小林さんにご挨拶したらすぐブースに入ってスタートした覚えがあります。

1951年生まれ、京都府出身。71年から80年まで唐十郎主宰の劇団「状況劇場」に在籍。主な出演作に『深夜食堂』シリーズ、ドラマ『ナニワ 金融道』シリーズ、映画『でっちあげ〜殺人教師と呼ばれた男』など。

ーそれぞれ演じられたのは死に瀕した老人と喋る花という、かなりベースが違うキャラクターですが、チューニングを合わせるのは難しくなかったですか?

小林:僕から見て、ピエールくんの方が大変だったのかなと思います。実写の仕事の場合はメイクをしてもらって、衣装に着替えて、セットの中に入っていって、監督さんと共演者がいてーーそういう他の人の力を借りて演じるということに、僕らは慣れてるから。いきなり何もないスタンドマイクを前にしても、演じたという感じが生じにくいんですよ。「演技してるのはアニメーションの中のキャラクターたちだ」という気持ちがあるので。そういう意味で言うと、生身の人間の阿久津より、擬人化したホウセンカをどういうテンションでやるかの方が難しかったと思いますよ。

ピエール瀧:この映画に出てくる「ホウセンカ」というキャラクターは、どうとでも解釈できるんですよね。高次元の達観した存在にも見えるし、本当に可愛らしいキャラクターとしてもやれる。宇宙から来て、「地球のことはわからないけど、人間って変わってるな」みたいなスタンスともとれる。今回監督に提示したのはこの3つで、最終的に宇宙人っぽいのが採用されたんです。造形的には耳鼻口もないから表情もわからないし、宇宙人的なドライな距離感で正直に喋るという。借り物の声というか、可愛くなりすぎないように、感情を極力出さないようにしました。

1967年4月8日生まれ、静岡県出身。1989年に石野卓球らと電気グルーヴを結成しミュージシャンとして活躍する一方、俳優としても活動する。出演作は『日本で一番悪い奴ら』『海賊とよばれた男』『アウトレイジ 最終章』『サニー/32』『孤狼の血』など。

INDEX

コスパ重視の時代に投げかける、数字では測れない人間の「情」や「愛」

ー映画を拝見した際、ヤクザとして生きてきた阿久津の人生を、善悪で評価しない描き方をしている点がとても印象的に感じました。小林さんはこの物語をどのように受け止めましたか?

小林:僕の勝手な解釈ですけど、この映画は無償の愛を描いている点で『無法松の一生』(※)に似てると思った。『ホウセンカ』は現代の「いくら儲けるかが重要」という価値観が強まっている中で、かつての人間に通底していた「無償の愛」を描こうとしているんじゃないかなと思います。お金にもならないようなものに命をかけて、それを一生守るという、今では夢物語にしか思えないようなことを高尚だとしていた時代がかつてあって、阿久津の精神にもそれがあるんですよ。そういう昔の映画にあったものを引っ張り出してきてると思うし、『ホウセンカ』を観た若い人たちが逆にそれを新鮮だと思うなら、監督や制作者はすごいと思うよ。

※荒くれ者の人力車夫・無法松と、急逝した友人の未亡人と幼い息子との交流を描いた、岩下俊作の小説。1943年から1965年にかけて4度映画化された。

ー本作の舞台は1987年、バブル経済の幕開けですから、とても象徴的ですよね。

小林:そうですよ。現代の「金儲けできない奴は価値がない」くらいの空気感に触れたりすると、いやいや、もっと美しいものを評価したり、憧れたりする気持ちがあったじゃないと思います。この作品がそれを提示するんだったら、この映画はなかなか挑戦的だなと思います。

ピエール瀧:それこそYouTuberとかは再生数をいかに稼ぐかという世界じゃないですか。数字があればよくて、感情なんてなくていい。数字だけが正義。いつの間にか世の中がそうなってるんですよね。阿久津みたいな古いヤクザの「義」で動く感じとか、成就することもない愛を不器用に貫くみたいなことは、人間がどこかに置いてきた美徳の部分だと思うんですよ。「そういうのって、本当になくていいんですかね?」っていうことをこの映画は言っている気がしますね。

好きな人と草むらを歩いてるだけで楽しいとか、庭に咲いてる花を見てみたら綺麗だったとか、電子レンジの音とガムテープを剥がす音が重なって音楽に聴こえるとか、そういうなんでもない瞬間にフォーカスしてる映画だと思うんです。日々のなんでもない営みこそが美しいというか。その延長として、「義」や「情」で動くものがあって然るべきだろうし。だから全然今っぽくないですよね。「今、こういう映画作ります?」っていう(笑)。