INDEX

コスパ重視の時代に投げかける、数字では測れない人間の「情」や「愛」

ー映画を拝見した際、ヤクザとして生きてきた阿久津の人生を、善悪で評価しない描き方をしている点がとても印象的に感じました。小林さんはこの物語をどのように受け止めましたか?

小林:僕の勝手な解釈ですけど、この映画は無償の愛を描いている点で『無法松の一生』(※)に似てると思った。『ホウセンカ』は現代の「いくら儲けるかが重要」という価値観が強まっている中で、かつての人間に通底していた「無償の愛」を描こうとしているんじゃないかなと思います。お金にもならないようなものに命をかけて、それを一生守るという、今では夢物語にしか思えないようなことを高尚だとしていた時代がかつてあって、阿久津の精神にもそれがあるんですよ。そういう昔の映画にあったものを引っ張り出してきてると思うし、『ホウセンカ』を観た若い人たちが逆にそれを新鮮だと思うなら、監督や制作者はすごいと思うよ。

※荒くれ者の人力車夫・無法松と、急逝した友人の未亡人と幼い息子との交流を描いた、岩下俊作の小説。1943年から1965年にかけて4度映画化された。

ー本作の舞台は1987年、バブル経済の幕開けですから、とても象徴的ですよね。

小林:そうですよ。現代の「金儲けできない奴は価値がない」くらいの空気感に触れたりすると、いやいや、もっと美しいものを評価したり、憧れたりする気持ちがあったじゃないと思います。この作品がそれを提示するんだったら、この映画はなかなか挑戦的だなと思います。

ピエール瀧:それこそYouTuberとかは再生数をいかに稼ぐかという世界じゃないですか。数字があればよくて、感情なんてなくていい。数字だけが正義。いつの間にか世の中がそうなってるんですよね。阿久津みたいな古いヤクザの「義」で動く感じとか、成就することもない愛を不器用に貫くみたいなことは、人間がどこかに置いてきた美徳の部分だと思うんですよ。「そういうのって、本当になくていいんですかね?」っていうことをこの映画は言っている気がしますね。

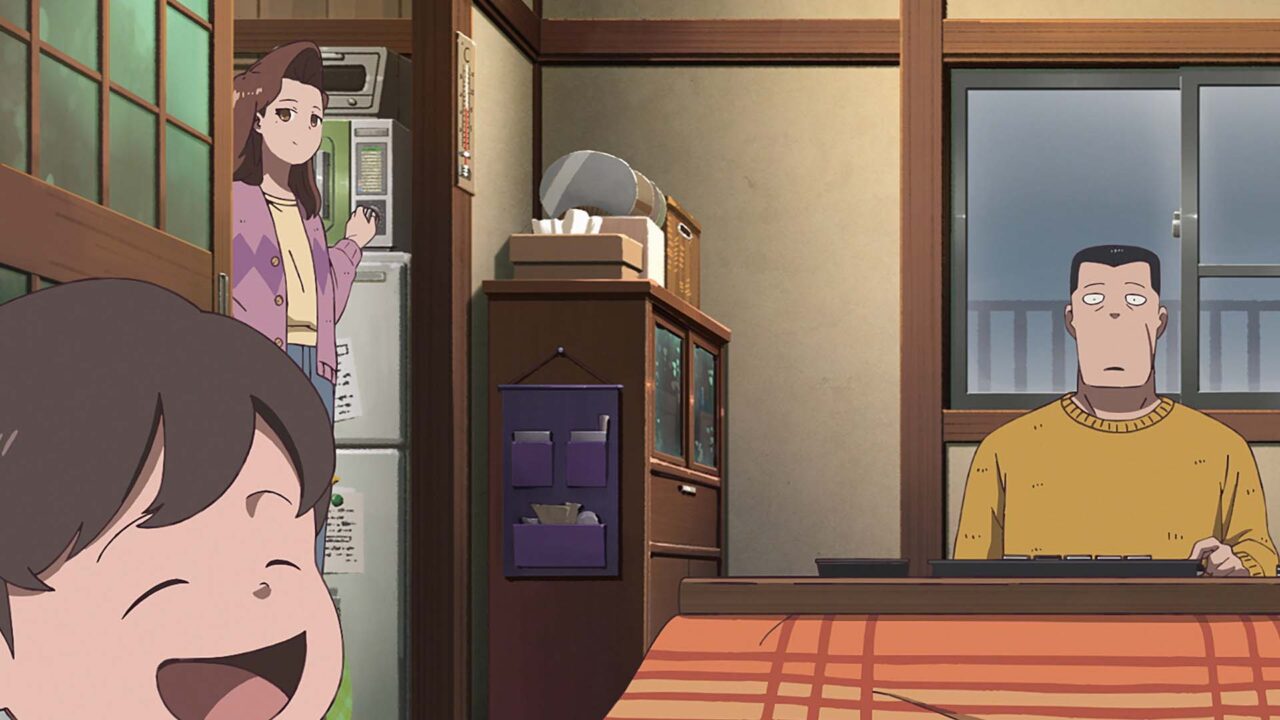

好きな人と草むらを歩いてるだけで楽しいとか、庭に咲いてる花を見てみたら綺麗だったとか、電子レンジの音とガムテープを剥がす音が重なって音楽に聴こえるとか、そういうなんでもない瞬間にフォーカスしてる映画だと思うんです。日々のなんでもない営みこそが美しいというか。その延長として、「義」や「情」で動くものがあって然るべきだろうし。だから全然今っぽくないですよね。「今、こういう映画作ります?」っていう(笑)。