設備の更新工事を経て、池袋の文化拠点である東京芸術劇場が2025年9月にリオープン。これを記念したスペシャルプログラムとして、同劇場の芸術監督である野田秀樹と次期芸術監督(舞台芸術部門)の岡田利規によるスペシャルトークが開催された。

1990年に開館した東京芸術劇場は、2009年に野田が初代芸術監督として就任し、約17年という長きに渡り務めてきた。2026年4月にバトンを受け取る岡田が、今後どう演劇シーンを盛り上げるのか――会場となったプレイハウスには、俳優やプロデューサーなど演劇関係者の姿も。つくり手と観客、双方が一緒になって演劇の未来に思考をめぐらす時間となった。当初の予定より増席したとも聞く、注目イベントの様子をレポートする。

INDEX

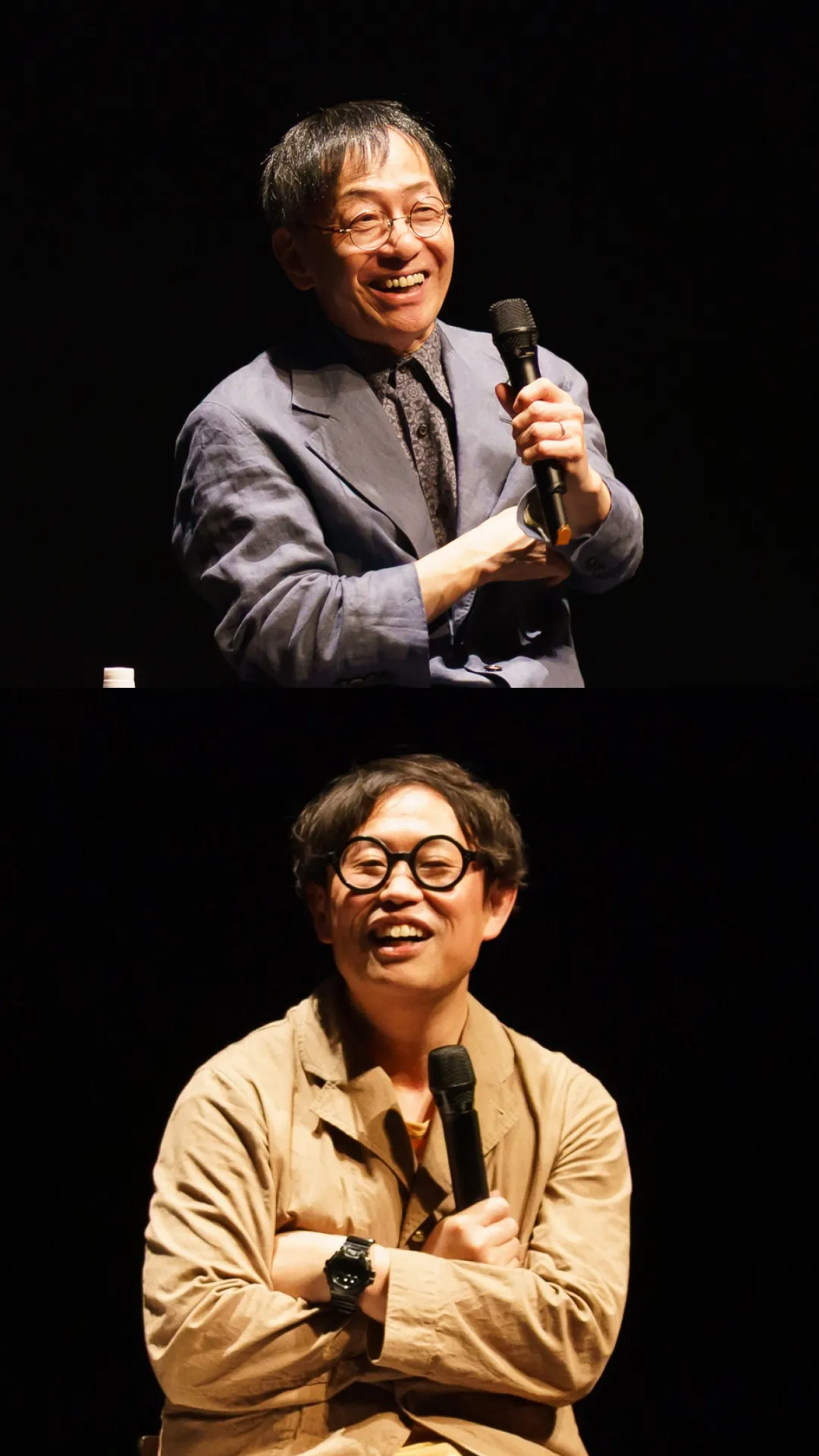

出会いは2005年の岸田國士戯曲賞『三月の5日間』

大きな拍手に迎えられて登壇者が席に着くと、司会である演劇ジャーナリストの徳永京子に「まず自己紹介を」と促され、「演出家 / 劇作家 / 役者の野田秀樹です」「演出家 / 劇作家で小説も書く岡田利規です」と、妙に照れ臭そうな様子の挨拶から会がスタート。2人の登場を待ちかねていた客席からは、「言われなくても知ってる」という笑いが起き、冒頭から温かいムードが広がった。

そして最初のトークテーマ「これまでの二人の交流」がスライドに映し出され、『三月の5日間』で岡田が岸田國士戯曲賞を受賞した2005年に選考委員をしていた野田の、当時の記憶を語るところからトークが始まった。

野田は「蟻地獄に落ちていくような(笑)文体がとても鮮烈で、新鮮な思いで読みました。岡田さんの作品って一人称が不鮮明で、これは能楽とも同じ。選考会当日の朝、役者としてちゃんと演じられる戯曲なのかを確かめたくて、実は30分ほど実際に声に出して演じてみました」と秘話を披露。授賞式での野田から岡田に対しての第一声が「地味だね」だった……というのも、今思えば伝説的な一幕であろう。この時は宮藤官九郎『鈍獣』も同時受賞だったので、なかなかに豪華な年(※)である。

《逆さ蟻地獄》と《ぎぇ〜!》野田秀樹

『第49回岸田國士戯曲賞』の選評より。全文はこちら

岡田利規氏の『三月の5日間』は、読み始めた瞬間から、え? え? え? と思いながら奇妙な路地に迷い込んだ。そして、にやにやしつつ、一気に読めた。読み終えたら、渋谷のラブホテルから出てきていた。そういう感じである。同じところを何度も繰り返しながら、微妙にずれて、先へ進む。進むというより、堕ちていく感じがある。……

1955年、長崎県生まれ。劇作家 / 演出家 / 役者。東京大学在学中に「劇団 夢の遊眠社」を結成し、数々の名作を生み出す。1992 年、劇団解散後ロンドンに留学。帰国後の1993年に「NODA・MAP」を設立。『キル』『赤鬼』『パンドラの鐘』『THE BEE』(原作 筒井康隆「毟りあい」)『ザ・キャラクター』『エッグ』『逆鱗』『足跡姫~時代錯誤冬幽霊~』『贋作 桜の森の満開の下』『フェイクスピア』『兎、波を走る』『正三角関係』など、数々の話題作を発表。オペラの演出、歌舞伎の脚本・演出を手がけるなど、現代演劇の枠を超えた精力的な創作活動を行う。また、海外の演劇人とも積極的に創作を行い、これまで日本を含む13ヶ国38都市で上演。2023年1月、舞台芸術界におけるその国際的な活動を評価され、ISPA2023で優秀アーティスト賞「Distinguished Artist

Award」を日本人初受賞。2009年10月、名誉大英勲章OBE受勲。2009 年度朝日賞受賞。2011年6月、紫綬褒章受章。2025年3月、日本芸術院会員。

その後2012年から岡田も選考委員に加わり、毎年一度は顔を合わせる仲に。岡田は選考会での印象を「野田さんは常に演劇界全体のことを考えて選考している」と語り(野田いわく「井上ひさしさん、別役実さんの影響」だそう)、毎回びっしり候補作にメモ書きしたものを準備し、選考にのぞむ姿に驚いているという。個性的な劇作家が集う選考会の様子、意見が対立した時の説得作戦など、なかなか聞けないレアなトピックにも言及。演劇ファンにとって興味津々の話題が展開された。

INDEX

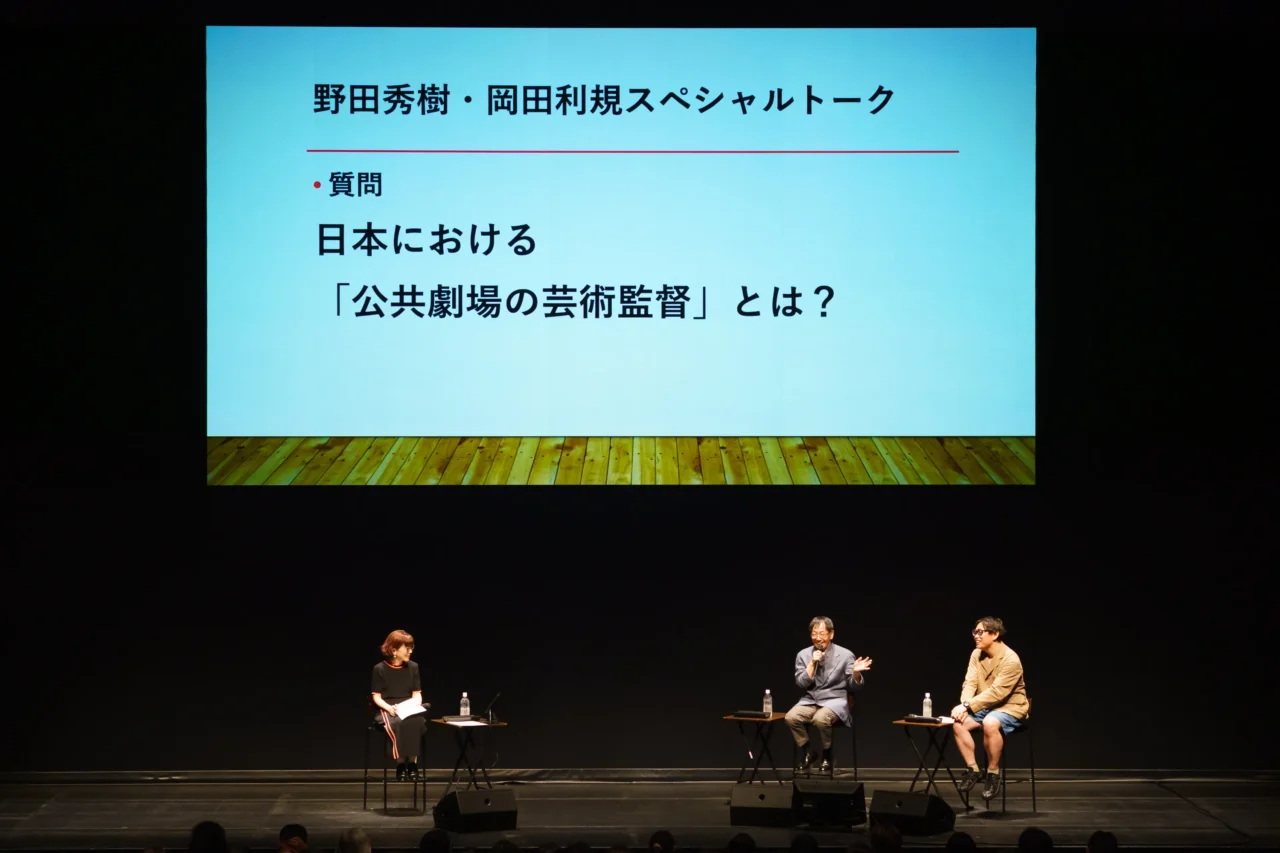

日本における「公共芸術劇場の芸術監督」の役割と、翻訳家の重要性

次なるトピックは「日本における『公共芸術劇場の芸術監督』とは?」。ここでは、日本における「芸術監督」のモデルがまだ数える程度の時代に就任した野田と、ある程度この存在が浸透してから就任する岡田の、時代背景の違いがくっきりと見えた。芸術監督とは平たく言うと「芸術面における最高責任者」のことだが、劇場によって微妙に役割が違う。わが国の芸術監督の歴史は、まだまだ浅いのだ。

野田が芸術監督になった時期は、多摩美術大学で教え始めたタイミングとも重なる。芸術監督のオファーを受けた理由の一つは「環境の変化を求めて」(野田)でもあったとか。

それを受けての岡田のコメントが「もし断って、他の人が芸術監督になるのが悔しかった(笑)」というのも、飾らない本音だろう。海外でも多く作品を上演し、ドイツをはじめとする公立劇場のレパートリー作品の作 / 演出を継続的に務めるなど目覚ましい活躍を見せる岡田だけに、「海外での経験の中で、劇場やフェスティバルのディレクターに自分がしてもらったことを、次世代に還元できるチャンスだと考えた」とも語る。

これと関連し、「海外での活動について」に話題が移行。海外公演経験が豊富な野田は、タイの役者たちとの『赤鬼』(1997年、98年タイ公演、99年日本再演)で手応えを感じ、2003年にはロンドンのヤング・ヴィック劇場で英国の役者と上演した時の思い出を語る。タイムズ誌の劇評が「星一つ」で、「散々な言われようだった」と苦い思い出が残ったが、その後『THE BEE』(原作 筒井康隆「毟りあい」/2006年世界初演)でロンドンで活躍するアイルランド人の作家と密にやりとりをして台本を英語で執筆、上演し、成功を収め、『赤鬼』で酷評した劇評家が『THE BEE』の劇評の中で謝罪したとか(こういうところ、英国の劇評家はフェアである!)。

この成功と失敗両方を経て、翻訳家(字幕)の大切さを強調。近年は自身が主宰するNODA・MAPの作品をイギリスやフランスなどで上演しているが、現地に優秀な翻訳者を見つけることが、齟齬なく作品性が伝わるキーだと話す。海外公演を通して、自分の中で「観客像」が変化していったという興味深い実感を教えてくれたのは岡田。日本語話者ではない観客を前にし、日本人 / 東京在住 / 同年代といった、自分と同質の観客像から抜け出し、世界で通用する感性が更新されたという。

INDEX

若手劇団の観客に対する好奇心に希望を感じた

人口減少、高齢社会が到来し、現代の日本の演劇を語る上で避けられない問題が「観客の減少 / 高齢化」である。どうしても沈んだトーンにならざるを得ない話題ではあるが、「演劇を観ない人は『演劇が自分にとって必要なものではない』と考えているからですよね。じゃあ『自分に関係ある』と思える体験にするべきだし、そう期待しながら足を運ぶ人を増やすことが大事。そして、その可能性はあると僕は思う」(岡田)という力強い言葉が聞けた。

演劇作家、小説家、演劇カンパニー「チェルフィッチュ」主宰。その手法における言葉と身体の独特な関係が注目される。2007年『三月の5日間』でブリュッセルの国際舞台芸術祭、『クンステン・フェスティバル・デザール』に参加。この初の海外公演以降、国内のみならず、アジア / 欧州 / 北米 / 南米あわせて90都市以上で作品を上演し続けている。2016年からはドイツの公立劇場レパートリー作品の作・演出も継続的に務める。2020年『掃除機』(ミュンヘン・カンマーシュピーレ)および2022年『ドーナ(ッ)ツ』(ハンブルク、タリア劇場)でベルリン演劇祭(ドイツ語圏演劇の年間における“注目すべき10作”)に選出。タイの現代小説をタイの俳優たちと舞台化した『プラータナー:憑依のポートレート』で第27回読売演劇大賞・選考委員特別賞を受賞。能のナラティヴの構造を用いた『未練の幽霊と怪物 挫波/敦賀』(KAAT神奈川芸術劇場)で第72回読売文学賞・戯曲・シナリオ賞及び第25回鶴屋南北賞受賞。2021年には『夕鶴』(全国共同制作オペラ)で歌劇の演出を手がけた。小説家としては、2007年に『わたしたちに許された特別な時間の終わり』(新潮社)を刊行。第2回大江健三郎賞受賞。2022年に『ブロッコリー・レボリューション』(新潮社)で第35回三島由紀夫賞および第64回熊日文学賞を受賞。

さらに岡田は数日前に三鷹市芸術文化センターで観たという劇団「いいへんじ」の『われわれなりのロマンティック』(※)に触れつつ、「もちろん芝居の内容も良かったけれど、僕が感銘を受けたのは、観客が『こういったものが観たかった』と場を求めて足を運んだ雰囲気が漂っていたこと。実際の声を聞かなくても、客席の空気でわかるんです。まだ市民権を得ていない、声にならない声を丁寧にすくい上げている演劇だと感じたし、何より客席が作品を求めていた。『こういうのって信じられるよね』と感じた、いい時間でした。僕が劇場でやりたいことの一つです」と熱く語った。

※いいへんじ主宰、中島梓織のインタビューも公開中。記事はこちら

これを受けて野田は「僕らの時代は例えば雑誌『ぴあ』があって、頼りにされていた情報源でした。今は自分の趣味以外のものが入りにくい状況。だから岡田さんや東京芸術劇場が信頼を得て、『ここについていけばいい』と思えるような、メディア的役割を果たせばいい」と応答。まだ見ぬ観客と才能が出合うような刺激的な場を創出する、ブランド力の強化と発信にも期待したい。