INDEX

日本における「公共芸術劇場の芸術監督」の役割と、翻訳家の重要性

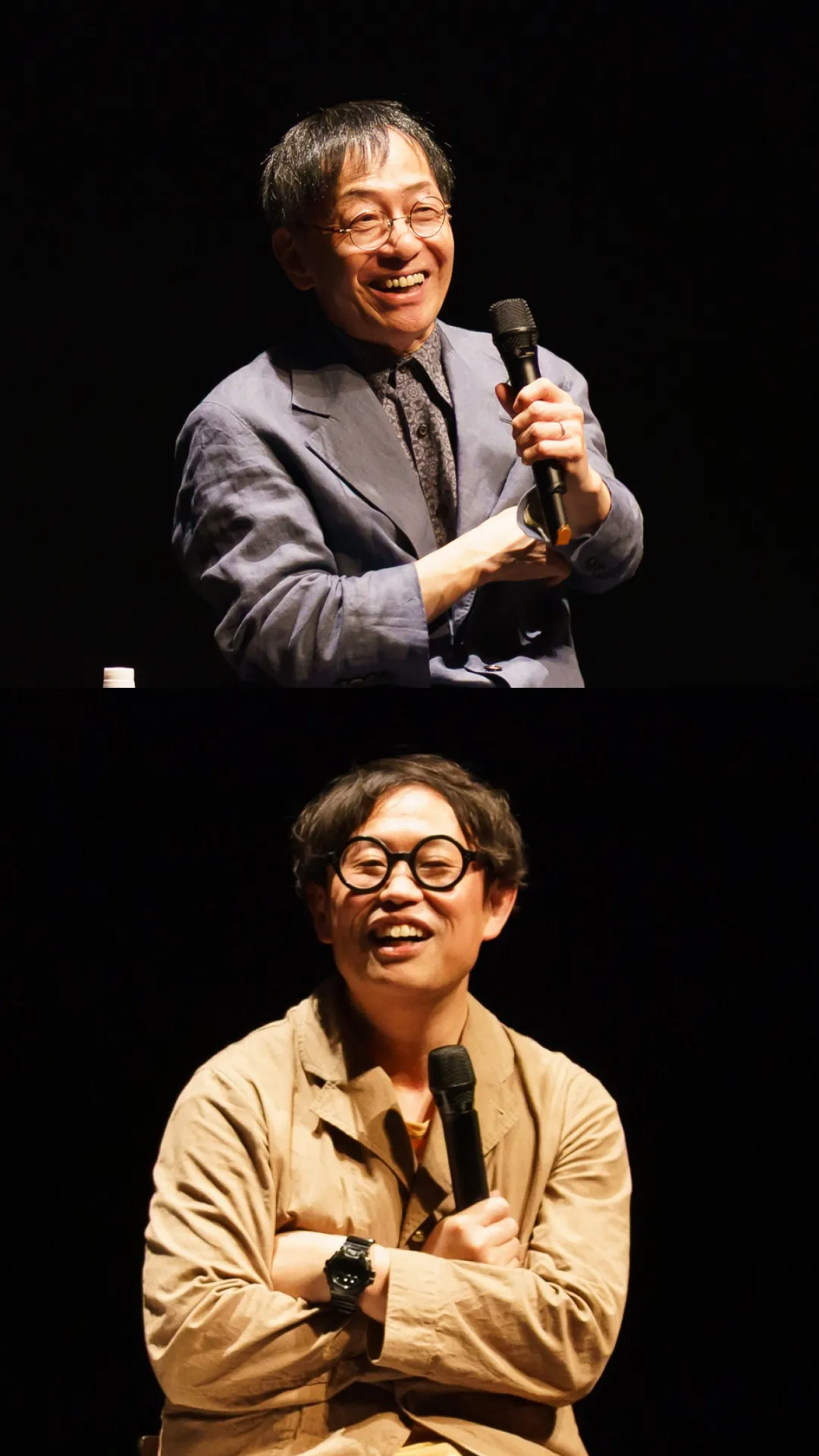

次なるトピックは「日本における『公共芸術劇場の芸術監督』とは?」。ここでは、日本における「芸術監督」のモデルがまだ数える程度の時代に就任した野田と、ある程度この存在が浸透してから就任する岡田の、時代背景の違いがくっきりと見えた。芸術監督とは平たく言うと「芸術面における最高責任者」のことだが、劇場によって微妙に役割が違う。わが国の芸術監督の歴史は、まだまだ浅いのだ。

野田が芸術監督になった時期は、多摩美術大学で教え始めたタイミングとも重なる。芸術監督のオファーを受けた理由の一つは「環境の変化を求めて」(野田)でもあったとか。

それを受けての岡田のコメントが「もし断って、他の人が芸術監督になるのが悔しかった(笑)」というのも、飾らない本音だろう。海外でも多く作品を上演し、ドイツをはじめとする公立劇場のレパートリー作品の作 / 演出を継続的に務めるなど目覚ましい活躍を見せる岡田だけに、「海外での経験の中で、劇場やフェスティバルのディレクターに自分がしてもらったことを、次世代に還元できるチャンスだと考えた」とも語る。

これと関連し、「海外での活動について」に話題が移行。海外公演経験が豊富な野田は、タイの役者たちとの『赤鬼』(1997年、98年タイ公演、99年日本再演)で手応えを感じ、2003年にはロンドンのヤング・ヴィック劇場で英国の役者と上演した時の思い出を語る。タイムズ誌の劇評が「星一つ」で、「散々な言われようだった」と苦い思い出が残ったが、その後『THE BEE』(原作 筒井康隆「毟りあい」/2006年世界初演)でロンドンで活躍するアイルランド人の作家と密にやりとりをして台本を英語で執筆、上演し、成功を収め、『赤鬼』で酷評した劇評家が『THE BEE』の劇評の中で謝罪したとか(こういうところ、英国の劇評家はフェアである!)。

この成功と失敗両方を経て、翻訳家(字幕)の大切さを強調。近年は自身が主宰するNODA・MAPの作品をイギリスやフランスなどで上演しているが、現地に優秀な翻訳者を見つけることが、齟齬なく作品性が伝わるキーだと話す。海外公演を通して、自分の中で「観客像」が変化していったという興味深い実感を教えてくれたのは岡田。日本語話者ではない観客を前にし、日本人 / 東京在住 / 同年代といった、自分と同質の観客像から抜け出し、世界で通用する感性が更新されたという。