2025年9月、BABYMETALについての音楽評論家・湯川れい子、ミュージシャン・近田春夫のXでの投稿が「炎上」した。湯川は、(BABYMETALは好きだとしつつも)彼女たちが自分で演奏していない点について「人形浄瑠璃」のようだと指摘。近田もそれに同調し、「彼女たちに『表現の主体性』がないとしたら、音楽的な興味はない」という趣旨のポストをしたところ、ファンから猛反発を受けたという経緯だ。

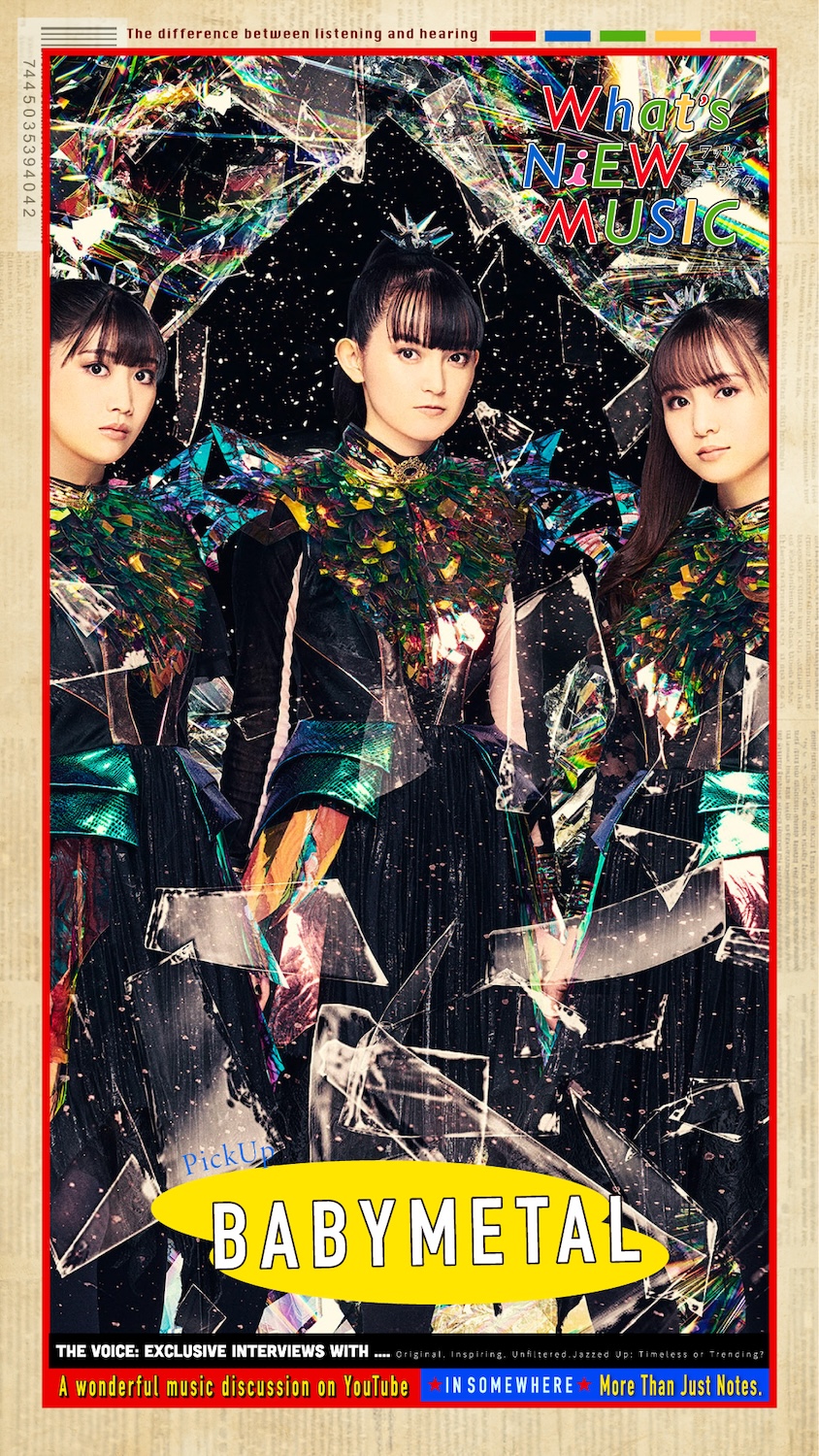

この件について音楽ライター / 批評家3人に語り合ってもらったところ、議論は「ジャンルにとっての真正性=オーセンティシティ」をめぐって大きく展開した。

自作自演だけが偏重される時代を超えて、多様なポップミュージックのあり方と、その折衷的な存在の面白さについて考える。座談会「What’s NiEW MUSIC」第6回。

INDEX

ベビメタ論争と「ロッキズム」という問題

—BABYMETALをウォッチしてきた清家さんは、先日の一件をどうご覧になりましたか?

清家:そうですね……こういうふうに槍玉に上げられるのは初期からずっとあったことで、いまだに続いているなという印象です。指摘の内容自体は驚くようなことではないんですけど、有名な方が言及したというのと、ちょうどBillboardのチャートにランクインしたタイミングだったので、ファンの人も怒ったのかなと思います。

音楽的な魅力はない、能力がない、というようなことを言われていたと思いますが、ベビメタって演奏はバックバンドの方がやっているものの、歌は歌っているんですよね。あんまりかぶせ(※)も使わず、ライブはがっつり生歌です。歌は音楽的な能力ではないのか、だとすると演奏だけということになってしまわないか、曲作りに携わっていなければいけないのか、というのは、疑問ですよね。

※かぶせ:歌を含めた録音を再生しながら、それに合わせて歌や演奏、パフォーマンスを行う手法。

伏見:BABYMETALは、実際ライブを観ると、湯川さんが仰るようなものにはなっていないですよね。ライブとしてすごくて、ぜんぜん人形的には見えない。

つやちゃん:この件はですね、私は怒っております。これは端的にロッキズム(※)、ロック中心主義の弊害ではないでしょうか。

※ロッキズム:ロック(≒曲を自作し、自分で演奏する音楽)を、その他のポップミュージック(特にプロデューサーが主導したり、産業的に構築された音楽)より優位に位置付け、偏重する考え方。近年「セールスはあるが、批評家からの評価は低い音楽」を批評的に再評価しようという考え方=ポプティミズムが注目されるようになったことにより、その対概念として広く用いられるようになった。

つやちゃん:ちょっと話がずれるんですけど、ずーっと思っていることがありまして、近年ヒップホップのライブで、バンドセットというのが頻繁に組まれるようになっているんですよ。私、それがあまり好きじゃなくて……。もちろんバンドセットでやることに意味がある音楽性だったり、良くなるラッパーもいるとは思うんですが、皆がそうではないと感じています。ヒップホップのリスナーも、ふつうにDJセットで聴きたい人が多いと思うんですよね。

ではなぜバンドセットが組まれるかというと、真正性というものをどこに置くかという話なのかと思います。もっと言うと、演奏というものに対する労働的価値——って言ったら言いすぎかもしれないですけれど、そういったものを汲んでいる価値観が前提にあるのかもしれません。大型フェスをやっている側も、ロックカルチャーのチームが多いと思うので、そこに立脚した価値観があるのかなと思っています。今回のベビメタの話も、我々の中にそうしたロック的真正性、シンガーソングライター的真正性が、非常に根強く残っているということだと思います。

清家:たしかに、さっき自分で「歌っているから音楽的な能力はあるだろう」と言ったんですが、BABYMETALって初期はカラオケ的な、いわゆるアイドルのライブをやっていたんですけど、途中からバンドが入るようになったときに、私自身も「本格的になった」と思ったんですよね……。それまでは本当にメタルとは思っていなかったところがあります。なので、たしかに「演奏=本質」みたいに思っていたなと思います。

ラッパーがバンドセットにするのは、リッチ感というか、バンドがメジャーデビューしたときにストリングスがめっちゃ入ってくるみたいな、スケールアップした感があるのかなと思います。あと、フェスの話の回で話していた、フェスのお客さんは生演奏をありがたがるというのも大きいかなと思っていて。アイドルやK-POPでも最近コンサートでバンドセットをやることが増えていて、やっぱり「アーティスト感」は出るんですよね。「カラオケと思われない対策」みたいにも感じています。

INDEX

ヒップホップの真正性はどこにあるか

つやちゃん:ヒップホップとロックというのは、やっぱりルーツが違うわけじゃないですか。カルチャーのルーツに立ち戻って考えると、ヒップホップにはDJ文化があるから、音源を流してやるライブじゃないと生まれ得ないエネルギーも絶対あると思うんです。そこを考えずに「ライブはバンドセットを組んだ方がいいんじゃない?」みたいな安直な発想になっているケースも多いんじゃないかなと思い、そこに対する疑問はありますね。

伏見:どこを真正性=オーセンティシティと取るのかは、カルチャーによって違いますよね。各ジャンルにオーセンティシティみたいなものの線があること自体は悪いことじゃない気がしていて、その線があるから、そこを超えたときの面白さも出てくると思うんですよね。だから、ロックフェスでヒップホップアクトがバンドを入れるのは、戦略としてありなんですよ。ただ、それを、ヘッズが聴くようなライブでやると、それは違くない? と感じられる。

ヒップホップにだって、作る人が偉い信仰というか、自分で歌詞を書かなきゃいけないという考えは根強いし、そこには必然があるんじゃないかと思っています。そういう意味では、ヒップホップの中にもある種のロッキズム、オーセンティシティ主義みたいなものがあると思うんですけど、それってどう思いますか?

つやちゃん:それはありますね。リリックを自分で書くのもそうですし、ループミュージックとして、反復するビートに、自分の生きてきたルーツから出てくる「訛り」みたいなものをどう乗せていくかというところが、ヒップホップのオーセンティシティだと自分は思っています。あと、ヒップホップに限らずいわゆるダンスミュージックは、その反復性が一番大事で気持ちいいところなので、そのループによるグルーブがバンドセットで崩れていくのが、生理的にあまり気持ちよくないケースが多いと思っていますね。

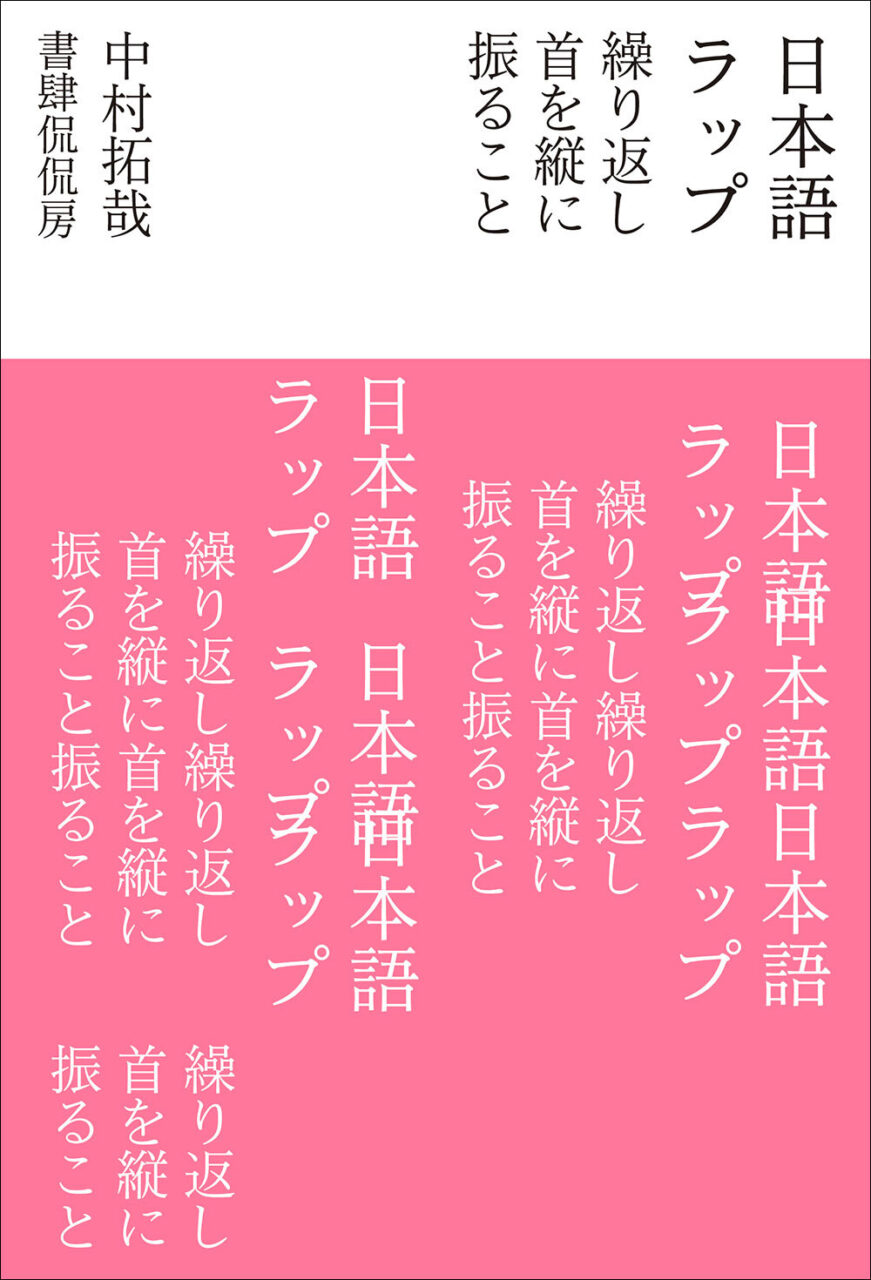

伏見:中村拓哉氏の『日本語ラップ 繰り返し首を縦に振ること』という本を面白く読んだんですけど、ヒップホップがなんで作詞を自分でしなきゃいけないのかということの理論的なバックグラウンドを、宇多丸といとうせいこうの対比で書いているんです。要は、ヒップホップは一人称の文化で、他人との差異化じゃないんだ、ということなんですね。いとうせいこうは「他の人と違うことをする」というカルチャーの中でヒップホップもやってきた人だけど、対して宇多丸は、ヒップホップはあくまでも「俺はこうだ」で出来ていて、俺を見せる場というのがヒップホップだと。「俺はこうだ、お前はどうなんだ?」というのを突きつけられた人がまた新しい「俺」を出すというのがヒップホップのカルチャーだから、一人称であることが大事、つまり自分で作らなきゃいけない、という話に、なるほどと思って納得したんです。

INDEX

メタルの真正性と、自作自演ではない真正性の示し方

伏見:バンド / ロックのリスナーと、メタルリスナーも、ちょっと倫理観が違うのかなと思っているんですけど、清家さんが思うメタルのオーセンティシティというか、「メタルにはこれがないとダメでしょ」というのはどこにあると思いますか?

清家:怒りです。

伏見:即答でしたね……!

清家:自分はそもそもアイドルとしてさくら学院が好きで、BABYMETALもその流れでわりと初期から聴いていて、好きではあったんですけど、「メタルか? メタルとして好きか?」と言われると、いまだに「そうです」と言い切れない部分もあります。本当に怒っているとき、憤っているとき、鬱屈しているときにBABYMETALを聴くかと言われると、例えばアイヘイトゴッド(EYEHATEGOD)とか、デプレッシブブラックメタルみたいな、アンダーグラウンドの、オーセンティックとされるものの方を聴いてしまいます。怒り、そこにシャバさが入っていないかどうか、みたいなところが、個人的にはいちばん求めている部分ですね。「負のパワー」みたいなところですよね。(ジャンルの始祖である)ブラックサバスの1stの1曲目からして負のパワーがすごいので、あれに引き寄せられる人は皆そうなんじゃないかなと思います。

つやちゃん:メタルの場合、共同体的というか、ファン同士が築くメタルトライブ的なところに真正性があって、且つ、扱うテーマも悪魔とか死とか、誇張されたシンボルを過剰性をもって表現していくみたいな、そういうところがロックとメタルの違うところなんじゃないかと思います。BABYMETALはその両方において異端なんですよね。演奏はしていないから、ロックの自作自演主義的な価値観とはズレていますし、かわいい時点でメタルの純粋主義みたいなところからもズレているという。ああいう批判が出てくるのは、異端的な立ち位置だからでもあるんじゃないですかね。

清家:ヒップホップにおけるBABYMETAL的な存在ってなんだろうと考えてみると、『ヒプノシスマイク』が近いかなと思います。歌詞を演者が書いていないのは、キャラクターが書いているということにすればなんとかなると思うんです。ただ、一番聴いていて引っかかったのが、(曲やパフォーマンスによって、一人のキャラクターの音楽的な)スタイルが変わるんですよね。いきなりオートチューンがかかってフローし始めると、どうした? 人が変わっちゃってない? と思ってしまいます。さっき言っていた「自分はこうだ」というのを出す場所なのに、その自分が曲ごとに変わるというのが、けっこう引っかかりました。

つやちゃん:自分たちで歌詞を書いていない例としては、XGとかもそうですよね。でも、あれはあれで面白いやり方ですよね。歌詞を書いてないけれども、ラップのクラシック曲をカバーするとか、ビートジャックするとか、そういう部分でヒップホップカルチャーへの忠誠心を訴求して、ヒップホップ的真正性を獲得していくという戦略をとっていると思うんですけど。

伏見:そうですね。個人のメンバーがリスペクトを示すことによって、XGという集合体が真正性を保つみたいな感じがありますよね。実際ヒップホップ好きなんだろうし。

INDEX

アイドルグループの真正性と、Perfumeの特別さ

つやちゃん:そうですね。真正性って本当に難しいですね。いろんな真正性の表し方、アプローチの仕方があって、ダンスボーカルグループの人たちはそれをいろんな形で示すんだけれども、うまくいったりいかなかったりする。非常に緊張感があります。

伏見:緊張感があるのは面白いことだと思っていて、それはたぶん、ジャンルレス時代だからこそというのもありますよね。いわゆるボーイズグループ、ガールズグループの真正性は、たぶんファンに対するサービス精神にあって、それはいわゆるアーティスト然としたミュージシャンには無いものですよね。手厚いサービスをする音楽家もいるけど、真正性の必須条件ではない。あとなにより、ダンスを踊れるということが、ほとんどのボーイズグループ、ガールズグループには必須になっていて。特にK-POP以降は本当にそうだと思うんですけど、身体があるということが大事で、逆にそれさえ押さえていればジャンルレスでいける。

—ところで、Perfumeが年内で「コールドスリープ」することが先月発表されました。ある種人形のようにパフォーマンスをする、そのパフォーマンスが素晴らしいという意味で、BABYMETALの一件からも連想される存在だと思うのですが、今日のお話の文脈でいうとPerfumeはどのように位置付けられるでしょう?

清家:Perfumeとベビメタのボーカルは、同じ広島アクターズスクール出身なんですよね。Perfumeは、文脈としてはYMOがあるんだろうと思います。YMOは、生の楽器でさも打ち込みかのように生演奏する、人間が機械の真似をするということをいち早くやったわけですよね。Perfumeはそれを、踊るという形でやった。そういう文脈を引くことはできると思います。

伏見:そうですね。ボーカルを人工的なものとして捉えるというのが、CAPSULEの頃からの中田ヤスタカのサウンドスタイルですよね。すごく記名性が高い。中田ヤスタカのアイコンと言えるリップシンク的な表現と、アイドルカルチャーがうまく重なったのがPerfumeなんじゃないかと思います。J-POPの中でも先鋭的なところにいた人がやっている音楽を、アイドル的な立ち位置のPerfumeが演じることで、アイドル人気もあったし、いわゆるロックリスナー的な人たちからも信頼を置かれるようになった。ジャンルがぶつかるときの緊張感みたいな話で言えば、見事に双方の真正性が一致した例なんじゃないかと思いますね。それで、みんながハッピーなまま、20年以上、メンバーが変わらないアイドルとしては非常に息の長い活動を続けられたということなんじゃないかなと思います。

つやちゃん:そうですよね。やっぱりライブパフォーマンスがすごいじゃないですか。身体的なすごさに、テクノロジーが接続されている。人間の肉体とテクノロジーがぴったり合う感動を突き詰めることで、そこにエモーションが生まれていく、ということをやった人たちなんじゃないかと思います。人間的な汗と血とでリアリティを作っていくのではなく、ポスト人間的な真正性みたいなものを作り上げてしまった、そういうすごさなのかなと思います。

清家:テクノロジーと結びつけることで、人間的な真正性についてケチがつく可能性を最初から無くしたのは、すごく上手いなと思います。アンドロイドとかマリオネットみたいな感じのコリオグラフィをやるPerfumeの方が、BABYMETALよりも人形浄瑠璃的なんじゃないですかね。