2025年9月、BABYMETALについての音楽評論家・湯川れい子、ミュージシャン・近田春夫のXでの投稿が「炎上」した。湯川は、(BABYMETALは好きだとしつつも)彼女たちが自分で演奏していない点について「人形浄瑠璃」のようだと指摘。近田もそれに同調し、「彼女たちに『表現の主体性』がないとしたら、音楽的な興味はない」という趣旨のポストをしたところ、ファンから猛反発を受けたという経緯だ。

この件について音楽ライター / 批評家3人に語り合ってもらったところ、議論は「ジャンルにとっての真正性=オーセンティシティ」をめぐって大きく展開した。

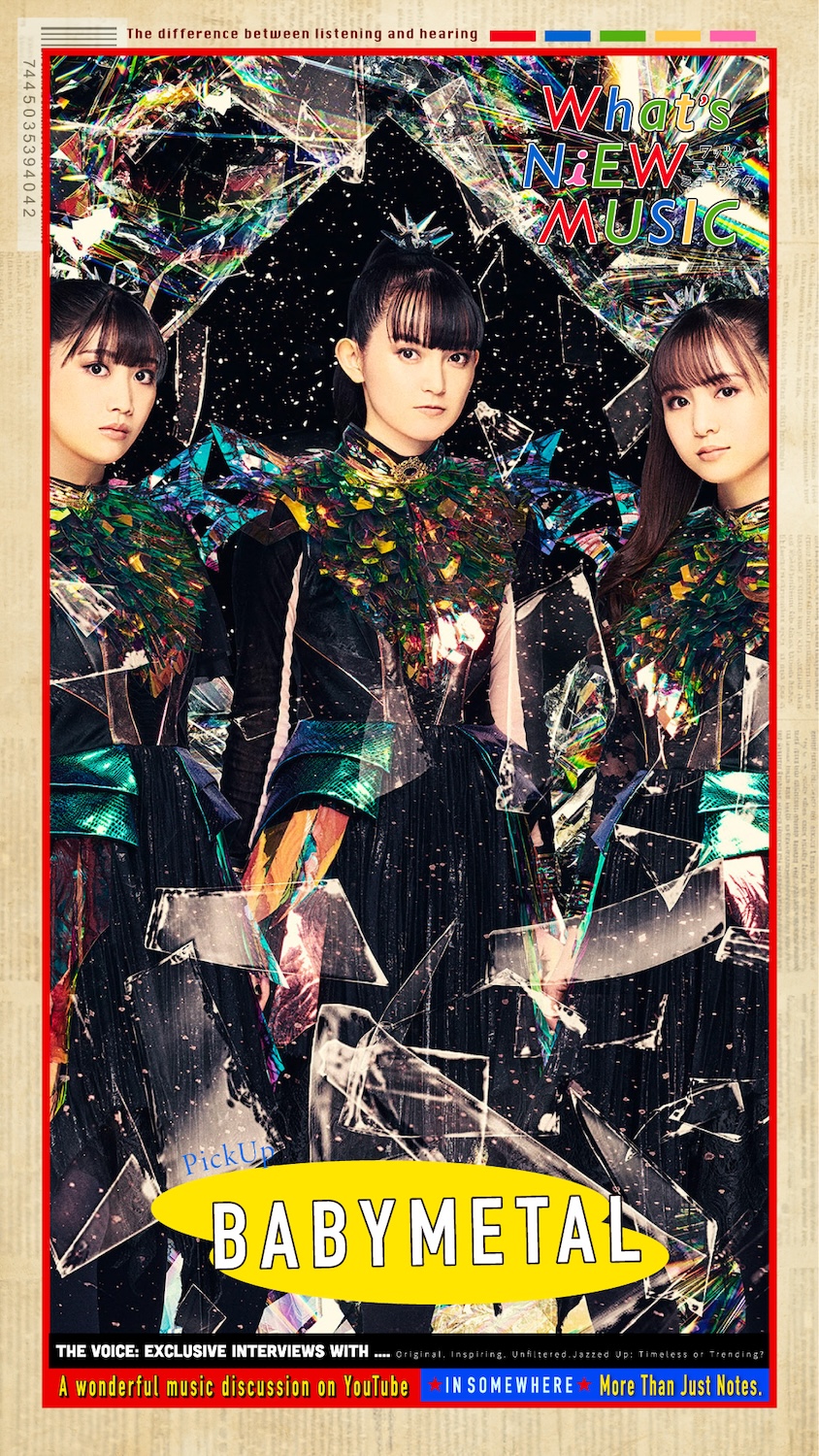

自作自演だけが偏重される時代を超えて、多様なポップミュージックのあり方と、その折衷的な存在の面白さについて考える。座談会「What’s NiEW MUSIC」第6回。

INDEX

ベビメタ論争と「ロッキズム」という問題

—BABYMETALをウォッチしてきた清家さんは、先日の一件をどうご覧になりましたか?

清家:そうですね……こういうふうに槍玉に上げられるのは初期からずっとあったことで、いまだに続いているなという印象です。指摘の内容自体は驚くようなことではないんですけど、有名な方が言及したというのと、ちょうどBillboardのチャートにランクインしたタイミングだったので、ファンの人も怒ったのかなと思います。

音楽的な魅力はない、能力がない、というようなことを言われていたと思いますが、ベビメタって演奏はバックバンドの方がやっているものの、歌は歌っているんですよね。あんまりかぶせ(※)も使わず、ライブはがっつり生歌です。歌は音楽的な能力ではないのか、だとすると演奏だけということになってしまわないか、曲作りに携わっていなければいけないのか、というのは、疑問ですよね。

※かぶせ:歌を含めた録音を再生しながら、それに合わせて歌や演奏、パフォーマンスを行う手法。

伏見:BABYMETALは、実際ライブを観ると、湯川さんが仰るようなものにはなっていないですよね。ライブとしてすごくて、ぜんぜん人形的には見えない。

つやちゃん:この件はですね、私は怒っております。これは端的にロッキズム(※)、ロック中心主義の弊害ではないでしょうか。

※ロッキズム:ロック(≒曲を自作し、自分で演奏する音楽)を、その他のポップミュージック(特にプロデューサーが主導したり、産業的に構築された音楽)より優位に位置付け、偏重する考え方。近年「セールスはあるが、批評家からの評価は低い音楽」を批評的に再評価しようという考え方=ポプティミズムが注目されるようになったことにより、その対概念として広く用いられるようになった。

つやちゃん:ちょっと話がずれるんですけど、ずーっと思っていることがありまして、近年ヒップホップのライブで、バンドセットというのが頻繁に組まれるようになっているんですよ。私、それがあまり好きじゃなくて……。もちろんバンドセットでやることに意味がある音楽性だったり、良くなるラッパーもいるとは思うんですが、皆がそうではないと感じています。ヒップホップのリスナーも、ふつうにDJセットで聴きたい人が多いと思うんですよね。

ではなぜバンドセットが組まれるかというと、真正性というものをどこに置くかという話なのかと思います。もっと言うと、演奏というものに対する労働的価値——って言ったら言いすぎかもしれないですけれど、そういったものを汲んでいる価値観が前提にあるのかもしれません。大型フェスをやっている側も、ロックカルチャーのチームが多いと思うので、そこに立脚した価値観があるのかなと思っています。今回のベビメタの話も、我々の中にそうしたロック的真正性、シンガーソングライター的真正性が、非常に根強く残っているということだと思います。

清家:たしかに、さっき自分で「歌っているから音楽的な能力はあるだろう」と言ったんですが、BABYMETALって初期はカラオケ的な、いわゆるアイドルのライブをやっていたんですけど、途中からバンドが入るようになったときに、私自身も「本格的になった」と思ったんですよね……。それまでは本当にメタルとは思っていなかったところがあります。なので、たしかに「演奏=本質」みたいに思っていたなと思います。

ラッパーがバンドセットにするのは、リッチ感というか、バンドがメジャーデビューしたときにストリングスがめっちゃ入ってくるみたいな、スケールアップした感があるのかなと思います。あと、フェスの話の回で話していた、フェスのお客さんは生演奏をありがたがるというのも大きいかなと思っていて。アイドルやK-POPでも最近コンサートでバンドセットをやることが増えていて、やっぱり「アーティスト感」は出るんですよね。「カラオケと思われない対策」みたいにも感じています。