INDEX

音楽もまた、「うつされた」ものの枠組を括りだす

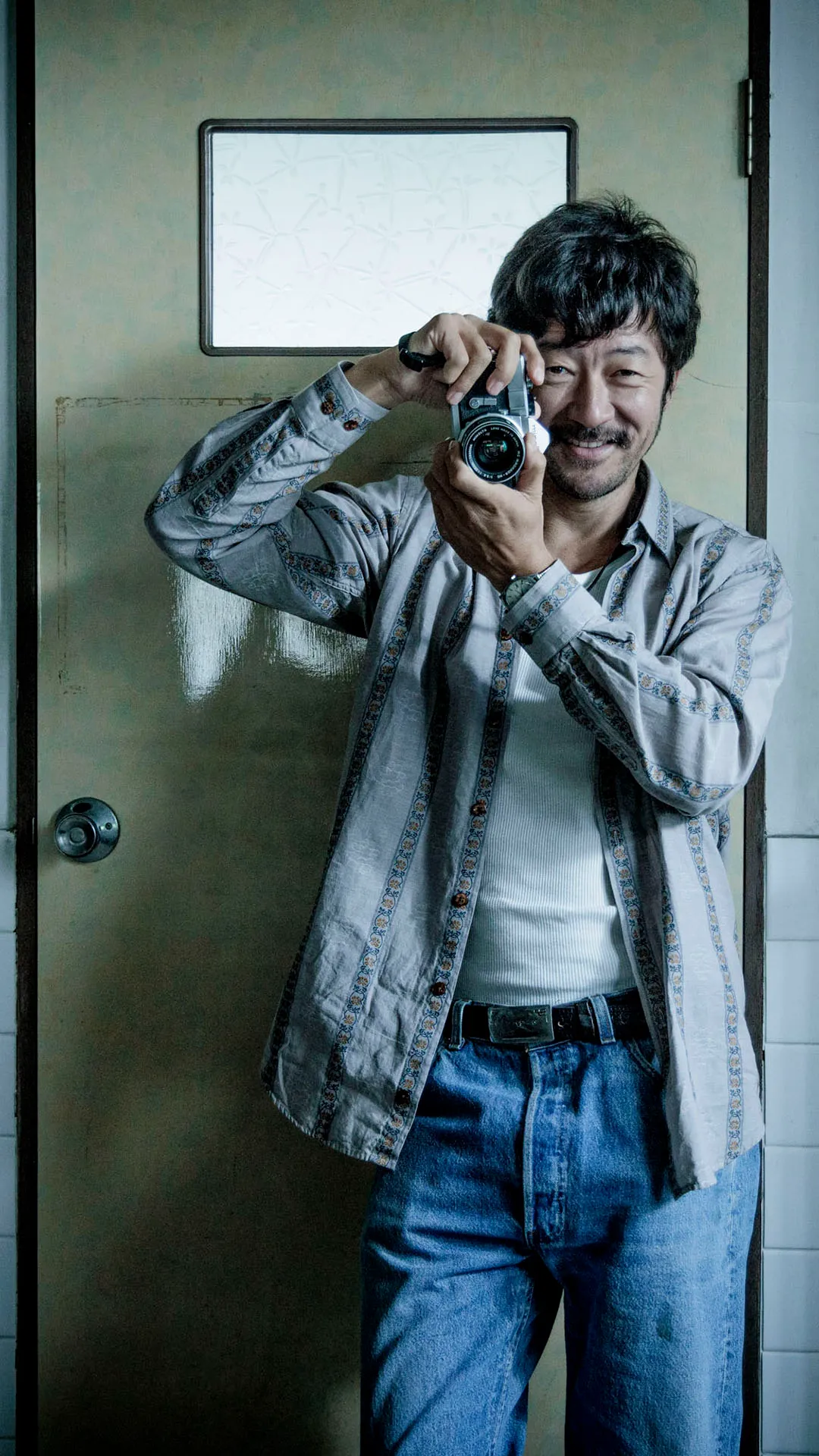

劇中、洋子は深瀬に向かって言う。「そんなものの後ろに隠れてないで……。私を見てよ……カメラじゃなくて人の眼で見て」。しかし、洋子の願いも虚しく、深瀬はカメラを覗き込んだ瞬間に「被写体そのもの」から急速に遠のいていくと同時に、深瀬自身と、覗き込まれる洋子の側もまた、自らの実存から遠のき、ときによっては自らのアイデンティティを溶解させてしまいもする。だが同時に、きわめて残酷なことに、いみじくも深瀬のペルソナたるツクヨミが嘯く通り、その遠のきと溶解の中にこそ、芸術の深淵はきっと浮かび上がってくる。

とすると、映画における音楽の異化作用とはつまり、音声メディアの側からなされる、そうした徹底的な再確認の場への強力きわまりない援軍であると考えることも可能なのではないか。様々な歌謡曲やポップソングが画面を横切るとき、それらは独立した音楽作品であることをただちにやめ、カメラがそうするのに追随するように、その音楽が取り巻く「被写体そのもの」を不可逆的に変質させる。当然ながらそこでは、音楽は単なる響きとして存在することも既にやめている。

深瀬と洋子が血なまぐさい修羅場を演じるとき、カメラはそれらの運動を「映像」として括りだし、そこに流れる音楽もまた、その枠組を括りだす作業に従事する。仮に、その枠組の括り出しの巧みさや大胆さにこそ固有の作家性が現れるのだとしたら、音楽の異化作用というのは、ある作家たちにとっては、映画作りの根本と切っても切れない共犯関係を結んでいるのだろう。ひょっとすると、覗き込まれる物 / 人の姿を、画面の外部へと接続された特異な存在として捉え返すためには、ときによっては音楽の(異様な使い方の)方が雄弁であり得るかもしれないからだ。

ギル監督が、こうしたことをどれほどまで意図した上で映画を作ったのかはわからない。しかし、音楽家でもある彼は、少なくとも自らの選曲が映画にとって巨大な効果を発揮し、ときに異様なほどに深い痕跡を残すことも知悉しているはずだ。先に触れた“幸わせもどき”を筆頭に、かなり危ういバランスの元に配置された本作の音楽は、まさにそうした痕跡の実例だともいえる。